Richard Long, Stones in Clare, 1974.

«Il flusso delle cose non conobbe mai un arresto totale: tutto ciò che esiste oggi è una replica o una variante di qualcosa che esisteva qualche tempo fa e così via, sino ai primi albori della vita umana.»

George Kubler1

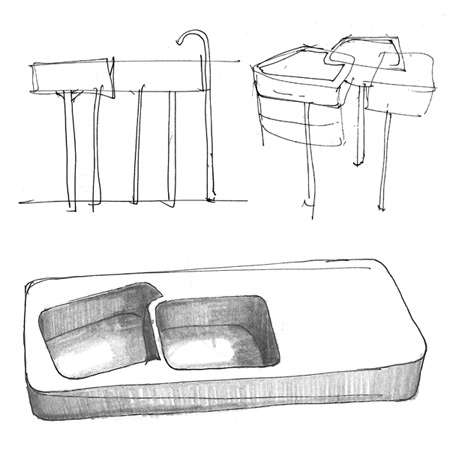

Introduzione

La scelta del tema di studio trae spunto dalla lettura del saggio di Kirk Varnedoe “Contemporary explorations” contenuto nel catalogo della celebre mostra Primitivism in 20th century art. Affinity of the Tribal and the Modern, svoltasi al Museum of Modern Art di New York nell’inverno del 1984-19852.

In esso Varnedoe (co-curatore dell’esposizione con William Rubin) si propone di «esaminare più criticamente da dove provenga il primitivismo più recente, che cosa prometta e che cosa produca, infine che senso possa avere»3. Punto di partenza di questa puntuale analisi sulle affinità tra arte contemporanea e arte primitiva è l’individuazione di ciò che l’autore chiama uno “spostamento d’attenzione” nell’ambito del primitivismo artistico degli anni Sessanta e Settanta rispetto a quello che caratterizza la prima metà del Novecento.

Secondo Varnedoe gli artisti dell’Europa della prima metà del secolo trovarono i loro centri d’interesse in esempi concreti dell’arte tribale. Il caso più celebre è indubbiamente quello di Picasso, che dopo una visita al Museo etnografico Trocadéro di Parigi cominciò a studiare assiduamente l’art nègre. Nel secondo dopoguerra, l’interesse primitivista dei pittori dell’Espressionismo astratto non si focalizzò più sugli artefatti culturali propri delle antiche civiltà, bensì sullo spirito del mito e del magico che trovava espressione in modi d’astrazione privi di evidenti richiami formali con gli stili tribali.

Una tendenza ancora più accentuata nel considerare il primitivo in termini concettuali piuttosto che concreti è riscontrabile secondo lo studioso negli anni Sessanta e Settanta, durante i quali innumerevoli opere d’arte «si sono confrontate non alla scultura o alla pittura primitive ma agli schemi organizzativi delle società tribali e preistoriche, alle idee circa le strutture del pensiero e della fede Primitivi, o alle espressioni collettive come l’architettura o la danza»4.

Numerose appaiono le ragioni di questa “svolta antropologica” nell’arte degli anni Sessanta e Settanta, ragioni che vanno comprese nelle loro interconnessioni e complementarietà. Tra queste gioca un ruolo centrale la nascita di un inconsueto tipo di artista e parallelamente di un’idea “allargata” di arte. La formazione universitaria di una nuova generazione di artisti, fortemente consapevole del proprio ruolo intellettuale, ha indubbiamente contribuito all’affermazione di una riflessione artistica rivolta alle discipline antropologiche che, assumendo l’intera esistenza umana (nei suoi aspetti di materialità ed immaterialità) come oggetto, indagano i vasti campi della natura, della magia, della ritualità e dell’organizzazione sociale.

Il contatto con realtà e società altre non avviene più per questa generazione di artisti attraverso le visite ai musei etnografici, alle botteghe di curiosità o ai mercati delle pulci (così come per la maggior parte dei pittori e degli scultori della prima metà del Novencento), ma si alimenta intellettualmente attraverso la lettura dei coevi studi antropologici. A questo proposito Varnedoe restituisce in un breve inciso i teorici che ebbero maggior influenza sugli artisti formatisi negli anni Sessanta, tra cui ricorda – per levatura indiscussa – il celebre antropologo francese Claude Lévi-Strauss che nelle opere Tristi Tropici (1955), Il pensiero selvaggio (1962), Il crudo e il cotto (1964), contrapponeva una critica della moderna società tecnologica ad un apprezzamento – scevro da sentimenti nostalgici – per la vita e per il pensiero primitivo, raffigurando quest’ultimo non come il regno della magia e della spontaneità, ma come il luogo di potenti forme di logica. E ancora, poi, Varnedoe cita George Kubler, tra i massimi studiosi di arte e architettura del centro-americana, evidenziando come nel volume La forma del tempo (1962) proponeva di adottare un nuovo metodo di studio dell’arte occidentale, che gli esperti delle antiche civiltà americane avevano applicato nel corso dei loro studi e ricerche sul campo. La coincidenza tra l’attenzione di Kubler per l’arte precolombiana e la coeva rinascita di un interesse artistico per i siti di Nazca, Chicén Itzá e Tikal offre un altro punto di contatto tra il suo pensiero storico-artistico e l’estetica a lui contemporanea.

All’interno di questo vasto scenario di connessioni tra arte e antropologia negli anni Sessanta e Settanta, caratterizzate da un maggior concettualismo ed approfondimento critico, i risultati proposti dai vari artisti sono molteplici e diversificati, tanto nella forma quanto nel contenuto.

Al fine di sviluppare gli spunti offerti dal saggio di Kirk Varnedoe sono state selezionate nel nostro lavoro tre tematiche, corrispondenti alle sezioni nelle quali si articola il percorso interpretativo.

La prima analizza alcune pratiche artistiche segnate da numerosi punti di contatto con il metodo d’indagine antropologico.

La seconda approfondisce le allusioni all’arte preistorica presenti in numerosi interventi di Land Art, esempi fra i più marcati di affinità tra primitivismo e pratiche artistiche degli anni Sessanta e Settanta.

L’ultima sezione (la terza) è interamente dedicata ad un artista, Charles Simonds, la cui riflessione ruota intorno alla creazione di un’immaginaria civiltà con evidenti richiami rispetto a quella degli indiani d’America.

L’artista come antropologo

Al pari di Kirk Varnedoe, anche il critico d’arte americano Hal Foster, nel saggio “L’artista come etnografo” (1996), si domanda quali interconnessioni siano avvenute tra arte e antropologia a partire dagli anni Sessanta del Novecento5. Individua, a riguardo, un doppio movimento: da un lato quella che egli definisce “una sorta d’invidia dell’artista” da parte di alcuni antropologi e dall’altro l’ammirazione maturata da certi artisti per un metodo di lavoro proprio della disciplina antropologica.

Per quanto riguarda il primo caso, Foster cita l’entusiasmo di James Clifford per il collage interculturale del “surrealismo etnografico”6. Con questo termine il celebre antropologo alludeva ai dissidenti che avevano abbandonato il movimento surrealista di Breton nel 1929 e si erano radunati intorno alla rivista Documents diretta da Georges Bataille. In questa rivista dalla spiccata tendenza etnografica, i vari documenti presentati (quali fotografie di manifesti pubblicitari, scene tratte da film hollywoodiani, celebri dipinti, maschere etniche, ecc.) non venivano amalgamati in un organismo unificato ma giustapposti gli uni accanto agli altri come in una sorta di collage non finito. Clifford ne I frutti puri impazziscono (1988), aveva indicato i vantaggi che si potevano ricavare applicando la prassi del collage surrealista all’etnografia: «Scrivere testi etnografici sul modello del collage avrebbe significato evitare di ridurre le culture come totalità organica o come mondi unificati e realistici, oggetto di un continuo discorso esplicativo»7. Del resto – ribadiva – «Non ha forse ogni etnografo qualcosa del surrealista, del reinventore e del rimaneggiatore di realtà?»8.

A fronte di questa “appropriazione” di prassi artistiche da parte alcuni etnografi, assistiamo – simmetricamente – ad un desiderio, maturato da certi artisti, verso un metodo d’indagine proprio della disciplina antropologica.

Per approfondire quest’ultimo aspetto appare significativo esaminare le “esperienze sul campo” intraprese da due artisti americani (Robert Morris e Robert Smithson), che ?– nonostante non vengano trattate nel saggio di Hal Foster – ci appaiono esemplificative di ciò che l’autore definisce “l’invidia dell’antropologo”.

Robert Morris, Looking down on Nazca line, 1975.

“Aligned with Nazca” e “The Monuments of Paissac” sono i due saggi scritti rispettivamente da Robert Morris e Robert Smithson tra la fine degli anni Sessanta la metà degli anni Settanta; articoli che, sebbene pubblicati su una rivista specialistica di arte contemporanea (Artforum), possono essere interpretati come narrazioni ex post di “esperienze sul campo” vissute in due contesti completamente differenti: da un lato l’altopiano di Nazca, attraversato da Morris per immergersi in una spazialità arcaica e ricercare le misteriose origini dell’arte; dall’altro le aree periurbane dismesse, percorse e fotografate da Smithson per misurare la disgregazione sociale e spaziale causata dall’industrializzazione e dall’urbanizzazione, prima, e dalla dismissione e abbandono, poi. Nel primo caso si tratterà di un vero e proprio luogo antropologico, ovvero di un dispositivo spaziale carico di valenze simboliche, dal momento che – trattandosi di un’antica area di culto – vi possono essere individuate (ed interpretate) iscrizioni della storia collettiva; nel secondo caso si avrà a che fare invece con uno spazio marchiato dal sigillo dell’effimero e del passaggio, che a fine secolo sarà definito da Marc Augè nonluogo.

L’articolo di Robert Morris “Aligned with Nazca”, comparso su Artforum nell’ottobre del 1975 è suddiviso in due momenti narrativi: il primo, d’interesse antropologico, si focalizza sul viaggio compiuto dall’artista in Perù per osservare le misteriose linee di Nazca; il secondo, di taglio storico-artistico, indaga la connessione esistente tra i tracciati peruviani e numerosi interventi artistici coevi alla stesura dell’articolo.

La descrizione del luogo antropologico, estesa e dettagliata, è basata su una costante opposizione tra paesaggio urbano, “verticale” e incombente, e paesaggio naturale esteso e liberatorio.

Se l’architettura, nell’epoca contemporanea, crea – secondo Morris – uno sbarramento piuttosto che un’apertura all’esperienza percettiva e cognitiva del singolo individuo, al contrario nel vasto altopiano di Nazca è ancora possibile stabilire un profonda relazione tra il nostro corpo e il mondo circostante.

Il carattere intimo e non imponente di questa sorta d’intervento artistico esteso su grande scala, invita lo spettatore a muoversi nel vasto luogo e ad accumulare una serie d’informazioni visive che si stratificano nel tempo, comprendendone i vari disegni stilizzati formati dalle numerose linee. L’esperienza fenomenologica, vissuta in prima persona dall’artista a Nazca, diviene il modello per una fruizione estetica nella quale «the perceiving self might take measure of certain aspects of its own physical existence»9.

“The Monuments of Paissac”, scritto da Robert Smithson nel 1967 e pubblicato lo stesso anno sempre su Artforum, è il resoconto di “un’odissea suburbana” – per utilizzare le parole dell’autore – vissuta nella sua città natale di Paissac.

Robert Smithson, The Monuments of Paissac, 1967.

Lo spazio edificato da lui percorso si presenta come una sorta di grande cantiere abbandonato, un “panorama zero” caratterizzato da presenze spettrali quali ponti, gru, vasche di sabbia, cavalletti in cemento che sostengono una banchina di un’autostrada in costruzione. Questi “nuovi monumenti” della modernità industriale, su cui Smithson incentra la sua narrazione e il suo reportage fotografico, diventano così i simboli di un nuovo paesaggio caratterizzato da interventi massicci ed invasivi che l’uomo ha imposto alla natura e che la natura ha riassorbito e trasformato in un nuovo ordine.

Il ricordo di questa escursione tra i reperti di una archeologia postindustriale suscita nell’artista una sensazione di smarrimento, causata da una comprensione non chiara della realtà che si mostrava davanti ai suoi occhi: «avevo errato – afferma nell’articolo – in un mondo immaginario che non riuscivo neanche io bene ad immaginare»10.

Secondo Smithson questo paesaggio ibrido, difficile da descrivere e da catalogare, necessita di una nuova disciplina – mutuata dalle recenti teorie antropologiche – in grado di cogliere la sua portata innovativa e la sua complessità: «Abitiamo in strutture definite – afferma l’artista – siamo circondati da sistemi di riferimento, ma la natura li smantella, li riporta ad uno stato anteriore di non-integrità. Gli artisti oggi cominciano a rendersi conto del carattere fortemente evanescente di questa disintegrazione progressiva delle strutture. Claude Lévi-Strauss ha proposto l’elaborazione di una nuova disciplina, “l’entropologia”. L’artista e la critica devono orientare i loro sforzi nello stesso senso».

Sarà il critico d’arte James Lingwood ad esplicitare il riferimento alle teorie del celebre antropologo francese contenute nel passo di Smithson: «Secondo Lévi Strauss, più l’organizzazione di una società è complessa, più è grande la quantità di entropia prodotta. Più una data struttura è elaborata, più sarà segnata dalla disintegrazione. Così le società primitive o “fredde” (il cui funzionamento, secondo Lévi-Strauss, ricorda quello di un meccanismo a pendolo), producono molta poca entropia; mentre le società calde (che assimila al motore a scoppio) ne generano una quantità enorme. Gli Stati Uniti, la più sviluppata delle macchine calde, generano dunque la maggior parte del disordine. Immerso nei suoi paesaggi in piena disgregazione, Smithson diventa l’artista-entropologo della sua epoca».11

Sulla base di queste affermazioni potremmo allora ridefinire i luoghi antropologici vissuti – e successivamente descritti – da Morris e Smithson secondo la contrapposizione lévi-straussiana tra “freddo” e “caldo”. Il paesaggio arcaico dell’altopiano di Nazca può essere dunque inteso come un “territorio freddo”, dal momento che i segni apportati dall’uomo appaiono armonicamente integrati con la natura incontaminata; mentre la periferia industrializzata di Paissac come un “territorio caldo”, in quanto l’antropizzazione è avvenuta qui maniera invasiva e continua, generando uno stato di disordine e indifferenziazione.

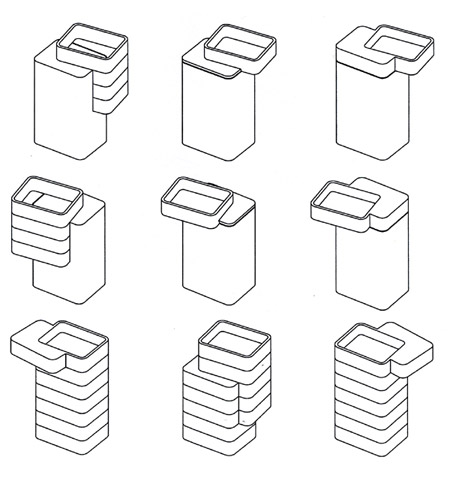

Ritorno al neolitico nelle opere di Land Art

Il saggio di Robert Morris “Aligned with Nazca” dimostra sul versante critico quello che numerose opere d’arte coeve stavano manifestando in maniera tangibile e concreta: un vivo interesse per la misteriosa geomanzia sottesa ai complessi architettonici del neolitico e i grandi disegni preistorici sul terreno.

Nel noto saggio La scultura nel campo allargato (1978), Rosalind Krauss, giudicando non più appropriato l’utilizzo del termine “scultura” per definire tutta una serie d’interventi artistici realizzati a partire dai primi anni Settanta, individua ed argomenta un nuovo raggio d’azione per l’arte contemporanea includente categorie altre rispetto al concetto di scultura in senso stretto, quali l’architettura e il paesaggio. Secondo la storica dell’arte americana, l’ibrido orizzonte all’interno del quale possono essere inscritte queste sperimentazioni innovative, era stato occupato solo in un remoto passato da strutture quali labirinti, giardini giapponesi o campi rituali e processuali delle antiche civiltà. Appare dunque necessario riconsiderare la scultura degli anni Settanta in quadro storico più vasto, intraprendendo una ricostruzione delle sue genealogie a partire da elementi interpretativi che rinviano a millenni addietro.

La “direzione millenaria” indicata dalla Krauss risulta maggiormente evidente nelle opere di Land Art, di cui si è spesso parlato nei termini un consapevole ritorno al neolitico: «Lunghe file di pietre infisse nel terreno, recinti di foglie o di rami, spirali di terra, linee e cerchi disegnati nel suolo, e ancora enormi scavi sul territorio, grandi monumenti di terra, di cemento, di ferro e colate informi di materiali industriali vengono utilizzati come mezzi di appropriazione dello spazio, come azioni primarie verso una natura arcaica, come antropizzazione di un paesaggio primitivo»12.

Robert Morris, Observatory, 1970-77, Flevoland, Olanda.

In numerosi earhworks realizzati nei primi anni Settanta, il riferimento alle vestigia di società perdute poste ad incarnare grandi fatiche collettive ed ambizioni di conoscenza cosmica, è reso esplicito dalle dichiarazioni rilasciate dagli stessi artisti. Un caso esemplare è costituito dall’opera di Robert Morris Observatory del 1971.

Nonostante risalgano al 1965 i primi progetti caratterizzati da un evidente interesse per gli osservatori astronomici del neolitico, solo nel 1971, in occasione di Sonsbeek (manifestazione internazionale organizzata dalla città olandese di Arnheim) viene concessa all’artista la possibilità di erigere una costruzione site-specific in un vasto terreno pianeggiante.

È lo stesso Morris a descrivere il suo progetto agli organizzatori della mostra: «Da qualche tempo lavoro per la realizzazione di un “Osservatorio”, che per alcuni versi è collegato a Stonehenge. Utilizzerò essenzialmente varie forme di scavi e di rinterri, alcune lastre d’acciaio pesante trascinate per il terreno come fossero grandi aratri ed alcuni grandi massi di pietra grossolanamente tagliati. Userò questi materiali ed attuerò tali cambiamenti nella terra per indicare le quattro aurore: le due aurore all’equinozio e le due al solstizio»13.

La complessa struttura – costituita da terra, legno, blocchi di granito e acciaio – si struttura attraverso due cerchi concentrici dal diametro esterno di settantuno metri, separati da un fossato. Il recinto interno – formato da un muro di zolle erbose addossato ad uno steccato di legno – presenta quattro aperture, una delle quali costituisce la porta d’accesso. Quest’ultima può essere raggiunta attraversando un tunnel dalla sezione triangolare, ricavato nel terrapieno occidentale dell’anello esterno, e percorrendo un canale che divide l’osservatorio nel suo asse est/ovest. Delle tre rimanenti aperture del recinto interno, la prima guarda ad est verso la conclusione del canale (un terrapieno perforato da due lamine d’acciaio che formano una V, tali da indicare la posizione del sole durante gli equinozi); le altre interruzioni sono rivolte verso i restanti argini anch’essi conclusi, in alto, da due lastre disposte a novanta gradi e poste a marcare la posizione del sole durante il solstizio d’estate e d’inverno.

L’aspetto complessivo dell’opera attinge – in maniera esplicita – a fonti neolitiche, prima fra tutte il misterioso complesso di Stonehenge, orientato verso il punto esatto nel quale sorge il sole durante il solstizio d’estate, notoriamente strutturato su una composizione planimetrica circolare di monoliti.

In un’intervista – di un anno successiva alla realizzazione dell’osservatorio – l’artista dichiara esplicitamente la forte influenza che ha esercitato su di lui l’arte preistorica e tenta di rintracciarne le intime motivazioni: «È solo che esiste qualcosa nell’arte orientale e in quella preistorica che ha un certo fascino per me. Forse la rispondenza che la loro arte ha alla natura, ai cicli della natura – il tempo, gli edifici orientati, magari in direzione di una stella, o di un sole (…) La complessità delle funzioni di certe costruzioni neolitiche è quello che mi affascina».14

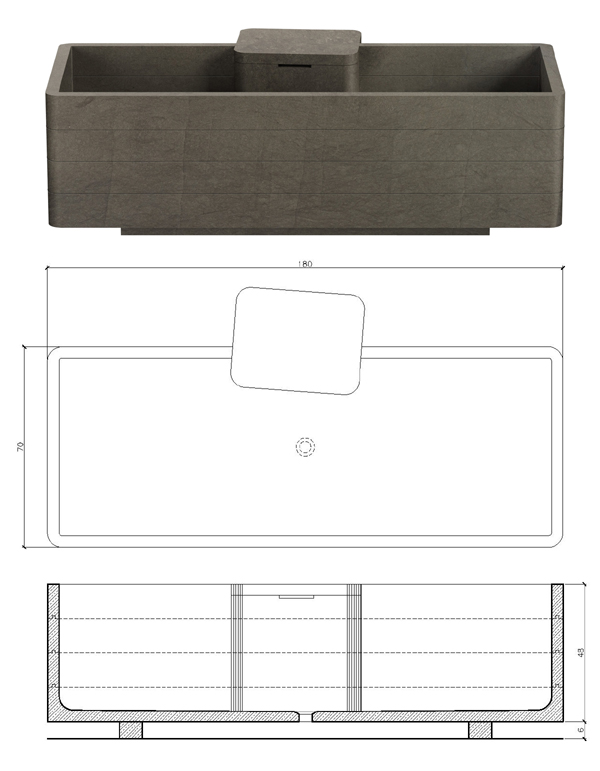

Nancy Holt, Sun Tunnels, 1973-1976, Great Basin Desert, Utah.

Un rinnovato interesse artistico per gli antichi osservatori astronomici è rappresentato dall’installazione di Nancy Holt Sun Tunnels, realizzata tra il 1973 e il 1976 nel Great Basin Desert dello Utah. L’artefatto è composto da quattro tunnel di calcestruzzo dalle grandi dimensioni (dai 18 ai 25 cm di diametro), distesi sul suolo a formare una X, le cui diagonali misurano circa 26 metri. Al centro un cerchio di cemento infisso nel terreno indica il punto preciso dal quale si può osservare, attraverso i “cannocchiali” di calcestruzzo, il sorgere ed il tramontare del sole nei giorni del solstizio.

Nelle restanti fasi dell’anno – grazie ad una serie di fori operati sulla sommità dei quattro tunnel e perfettamente allineati alle forme di alcune costellazioni (Capricorno, Dragone, Perseo e Colomba) – si può assistere ad un sapiente gioco di ellissi e cerchi luminosi proiettati sulla metà inferiore di ciascun cilindro.

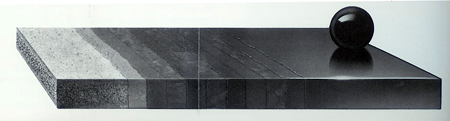

Se i contemporanei osservatori di Robert Morris e Nancy Holt, al pari di numerosi altri earthworks, fanno riferimento a fonti preistoriche in termini spiccatamente monumentali, altri esempi di realizzazioni outdoors rivelano un approccio al primitivo caratterizzato nella maggior parte dei casi da un ridimensionamento di scala, dall’utilizzo di materiali naturali quali terra e pietre, e da una maggior integrazione col contesto circostante.

Questo cambiamento di rotta è ben visibile in numerose opere degli anni Settanta quali percorsi labirintici, disposizioni di pietre, cumuli di terra, incisioni sul suolo, che richiamano alla mente – in maniera più o meno esplicita – gli antichi geoglifi (di cui quello di Nazca citato precedentemente rappresenta un esempio tra i più celebri), la cui finalità era probabilmente quella di creare un tramite tra la terra e il cielo, tra la percezione individuale sensoriale e la coscienza spirituale globale. Per artisti quali Richard Fleischer, Michelle Stuart, Walter De Maria, Richard Long, ed altri ancora, l’idea era infatti quella «di stimolare un’esperienza in cui i due sensi si compenetrassero, strutturando l’esperienza cinestetica del luogo fisico e nel contempo umanizzando e rendendo immediato un senso di inserimento in una più vasta mappa dello spazio e del tempo»15.

Esemplificativi di questo discorso appaiono le disposizioni di pietre e i tracciati sul terreno realizzati dal celebre artista Richard Long, le cui radici sembrano affondare nella cultura del megalitismo celtico e, più in generale, nella millenaria tradizione inglese che ha utilizzato il suolo come supporto sul quale disegnare messaggi simbolici rivolti a destinatari ultraterreni.

Richard Long, A Six Day Walk over All Roads, Lanes and Double Tracks inside an Aix-Miles-Wild Circle Centered on The Giant of Cerne Abbas, 1975.

Tra i lavori incentrati esplicitamente sui siti preistorici, ricordiamo A Six Day Walk over All Roads, Lanes and Double Tracks inside an Aix-Miles-Wild Circle Centered on The Giant of Cerne Abbas del 1975, una sorta di camminata rituale dalla durata di sei giorni intorno al Grande Gigante di Cerne Abbas, una grande figura dalle misteriosi origini incisa su un terreno in declivio nella regione inglese del Dorset.

Negli stessi anni in cui Richard Long “ritualizzava” il suolo inglese con tracce effimere e lunghe camminate, dall’altra parte dell’oceano Michelle Stuart, attraverso una semplice disposizione di pietre sul terreno, ricercava una connessione primigenia con i fenomeni cosmici. L’opera Alignment/Solstice Cairs realizzata nell’altopiano di Rowena (Oregon) nel 1979, rappresenta nelle intenzioni della stessa artista «a rite of passage, about time and place, so people could come up and contemplate the transitions from spring to summer, darkness to light, and from mountain to river».16

Michelle Stuart, Stone Alignments/Solstice Cairns, 1979, Rowena Plateau, Oregon.

L’opera è composta da una grande ruota stilizzata, tracciata sul suolo attraverso numerosi blocchi litici. Essa funziona come una sorta di calendario solare, in grado di segnare puntualmente il solstizio d’estate: il sole sorge al di là del tumulo centrale a forma di alveare e si posiziona sopra il mucchio di pietre posto al di là della ruota. La conformazione del terreno ha poi determinato la forma finale dell’opera in quanto Stuart trovò vicino al sito prescelto tre collinette e un declivio naturale, che corrispondevano nel suo schema alla “Moon Area” e “Moon Crater”.

«When the solstice sun came up over the cairn – afferma l’artista – I felt that I was sharing an experience with humankind of all time»17

Il fascino subito da questi artisti per gli antichi sistemi di allineamento attraverso cui l’uomo primitivo tentava di stabilire una connessione tra il proprio mondo e l’ordine universale del cosmo, si lega dunque ad una precisa volontà di interagire nella natura attraverso azioni primordiali, come camminare, e segni reversibili, come disegnare semplici figure, tracciare linee, spostare blocchi di pietra dalle piccole dimensioni. «Sembra quasi – per citare le efficaci parole di Francesco Careri – una volontà di ricominciare da capo la storia del mondo, di ritornare ad un punto zero in cui l’arte della terra era l’unico mezzo a disposizione per confrontarsi con lo spazio naturale e con il tempo infinito» 18.

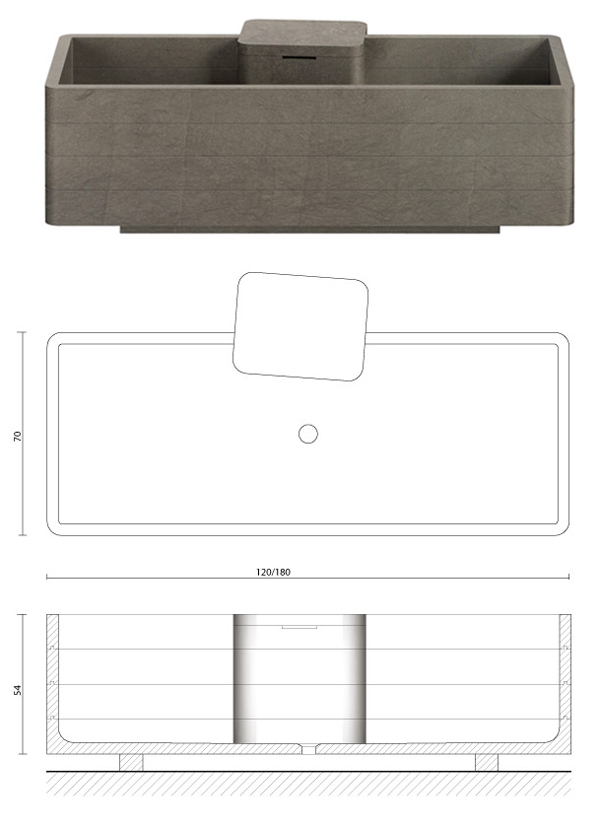

La piccola civiltà di Charles Simonds

Negli stessi anni in cui gli artisti della così detta Land Art antropizzano il paesaggio con interventi carichi di allusioni a mondi arcaici, Charles Simonds concepisce l’esistenza di un’immaginaria civiltà, chiamata “Little People”, le cui origini sembrano affondare anch’esse in un passato molto distante rispetto alla società contemporanea.

Charles Simonds, Dwelling, 1973, East Houston Street, New York City.

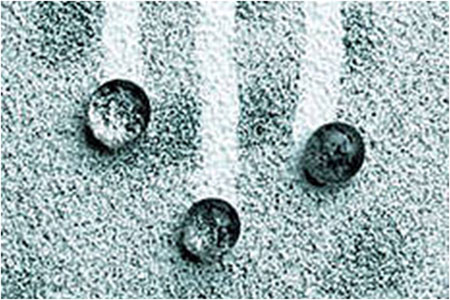

La presenza di questa popolazione fantastica si materializza inizialmente sotto forma di architetture miniaturistiche di argilla rossa che l’artista realizza direttamente nelle strade, negli anfratti dei muri delle metropoli di tutto il mondo (quali New York, Genova, Bonn, Los Angeles, Chicago, Parigi, Shanghai, solo per citarne alcune).

La documentazione fotografica è – nella maggior parte dei casi – l’unica traccia che ci rimane di queste fragili sculture, dal momento che molte di esse sono state distrutte a causa della deperibilità dei materiali e delle continue trasformazioni urbane. Alcune immagini d’epoca ci mostrano l’artista a lavoro, intento a costruire queste piccole abitazioni nelle fessure di muri distrutti, altre ci restituiscono lo sguardo incantato o perplesso dei passanti.

Questi fragili paesaggi, che emergono in maniera quasi fatiscente dalle rovine urbane, sembrano tracce di una civiltà estinta che richiama alla mente quella degli indio-americani, che circa duemila anni fa nel parco della Mesa Verde tra il Colorado e l’Arizona viveva in anfratti abitativi ricavati nelle rocce e nelle caverne, abbandonati poi a causa di carestie ed eventi catastrofici. È lo stesso Simonds parlare delle sue architetture nei termini di «momenti del passato, momenti del passato dell’America».

Al contempo le opere di Simonds sembrano evocare – a causa del contesto urbano nel quale sono installate – vicende a noi contemporanee, quali le condizioni di vita precarie dei senzatetto che per sopravvivere al freddo cercano rifugio all’interno di edifici abbandonati.

Il critico Germano Celant – scrivendo recentemente di Charles Simonds – interpreta il significato profondo di questi richiami a popolazioni estinte e parallelamente, a realtà emarginate, attraverso queste parole: «Tradurre in concreto, in installazioni temporanee o in sculture, quest’immagine di popoli altamente creativi e civilizzati significa allora creare racconti – fragili e distruttibili, giocosi e fanciulleschi – con cui riprodurre i temi della “brutalizzazione” della cultura che sistematicamente continua a distruggere i deboli e gli altri».19

A questa prospettiva critica, volta a denunciare l’emarginazione o l’annientamento delle minoranze, se ne sovrappone una positiva – e per certi versi utopica – finalizzata alla ricerca di universi alternativi di coesistenza civile. Nei primi anni Settanta Simonds ha partecipato alle iniziative della Lower East Side Coalition for Human Housing, realizzando numerosi alloggi popolari e parchi giochi nelle aree degradate di New York. Del resto l’interesse verso la partecipazione sociale non era estranea alla realizzazione delle sue piccole architetture nelle metropoli, in quanto l’artista ricercava un costante dialogo e confronto con i passanti comuni che assistevano interessati al suo operare.

Charles Simonds, Picaresque Landscape, 1976.

Parallelamente ai modellini d’argilla realizzati nelle strade e agli interventi di social housing, Simonds concentra la sua produzione artistica su edifici, sempre in piccola scala, ma concepiti e modellati nel suo studio per essere poi esposti in musei o in abitazioni private.

In Picaresque Landscape – una sorta di grande diorama realizzato al MoMa nel 1976 – Simonds illustra la storia passata, presente e futura di tre popoli (Linear, Circular e Spiral People) che si differenziano tra loro per il rapporto con la natura e per lo stile delle loro costruzioni. Qui il riferimento a civiltà arcaiche diviene ancora più evidente, in particolare nelle miniaturistiche strutture circolari – quali osservatori abbandonati, giardini, fortificazioni – immerse in paesaggi aridi e deserti, che sembrano interpretare in chiave fantastica i luoghi di culto degli indiani d’America. È lo stesso artista ad affermare che «Like the Indians, Little People’s lives center around belief, attitudes toward nature, toward the land»20.

Verso la fine degli anni Settanta, Simonds conferisce alle architetture della sua piccola civiltà un aspetto antropomorfo e sensuale. Il corpo rappresenta del resto un tema centrale della poetica dell’artista sin dalle sue prime sperimentazioni.

Charles Simonds, Landscape – Body – Dwelling, 1971.

Lo dimostra l’opera Landscape – Body – Dwelling del 1971 in cui il fianco dell’artista si trasforma in una collina per accogliere un paesaggio di rovine. «Sono sdraiato a terra, nudo, mi ricopro d’argilla, rimodello e trasformo il mio corpo disteso a terra» afferma Simonds a proposito di quest’opera, descrivendo così l’unione del suo corpo con la terra come in una sorta di rituale arcaico21.

I riferimenti corporei si riflettono poi sugli stessi microcosmi architettonici, come nel caso di Wilted Towers (1984): qui gli edifici in rovina assumono le sembianze di organismi viventi che, distesi al suolo, s’intrecciano e si abbandonano ad istinti erotici e pulsioni inconsce. Un’allusione forse alla forte carica emotiva della piccola civiltà, fino a quel momento celata dietro le architetture apparentemente desolate; o ancora un messaggio di unione e collaborazione tra gli esseri, necessario per arrestare quell’inesorabile processo di distruzione e rovina a cui Little People sembra essere destinata.

di Alessandra Acocella

Note

1 George Kubler, “ La storia delle cose”, p. 8 in La forma del tempo, Torino, Einaudi, 2001, pp. 182 (ed. or. The Shape of Time, 1962).

2 Il catalogo dell’esposizione è disponibile nella traduzione italiana curata da Ezio Bassani, a cui si è fatto riferimento per la stesura di tale saggio. Cfr. Williamo Rubin e Kirk Varnedoe (a cura di), Primitivismo nell’arte del 20. secolo: affinità tra il tribale e il moderno, Milano, Mondadori, 1985, pp. 703 (ed. or. Primitivism in 20th century art: Affinity of the Tribal and the Modern, 1985).

3 Kirk Varnedoe “Esplorazioni contemporanee”, p. 662 in Williamo Rubin (a cura di), Primitivismo nell’arte del 20. secolo: affinità tra il tribale e il moderno, Milano, Mondadori, 1985, pp. 703 (ed. or. Primitivism in 20th century art: Affinity of the Tribal and the Modern, 1985).

4 Kirk Varnedoe “Esplorazioni contemporanee”, p. 661 in Williamo Rubin (a cura di), Primitivismo nell’arte del 20. secolo: affinità tra il tribale e il moderno, Milano, Mondadori, 1985, pp. 703 (ed. or. Primitivism in 20th century art: Affinity of the Tribal and the Modern, 1985).

5 Hal Foster, “L’artista come etnografo”, pp. 175-210 in Il ritorno del reale. L’avanguardia alla fine del Novecento, Milano, Postmedia, 2006, pp. 247 (ed. or. The Return of the Real. The Avant-Garde at the End of the Century, 1996).

6 Cfr. James Clifford, “Surrealismo etnografico”, pp. 143-182 in I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel secolo XX, Torino, Bollati Boringhieri, 2004, pp. 428 (ed. or. The Predicament of Culture. Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art, 1988).

7 James Clifford, “Surrealismo etnografico” p. 175 in I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel secolo XX, Torino, Bollati Boringhieri, 2004, pp. 428 (ed. or. The Predicament of Culture. Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art, 1988).

8 James Clifford, “Surrealismo etnografico” p. 176 in I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel secolo XX, Torino, Bollati Boringhieri, 2004, pp. 428 (ed. or. The Predicament of Culture. Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art, 1988).

9 Robert Morris, “Aligned with Nazca”, p. 39 in Artforum, n. 2, 1975, pp. 26-39.

10 La ciazione di Robert Smithson è stata tratta da Francesco Careri, “L’odissea suburbana”, p. 123 in Walkscapes. Camminare come pratica artistica, Torino, Einaudi, 2006, pp. 167.

11 Le citazioni di Robert Smithson e di James Lingwood sono state tratte da Francesco Careri, “L’odissea suberbana” pp. 126-127 in Walkscapes. Camminare come pratica artistica, Torino, Einaudi, 2006, pp. 167.

12 Francesco Careri, “Dal menhir al percorso”, p. 99 in Walkscapes. Camminare come pratica artistica, Torino, Einaudi, 2006, pp. 167.

13 La citazione di Robert Morris è stata tratta da Thomas Krens (a cura di), I disegni di Robert Morris (catalogo della mostra, Milano, Padiglione dell’Arte Contemporanea, 18 Aprile-28 Maggio 1984), Milano, Nava, 1984, senza pagina.

14 Achille Bonito Oliva, “Robert Morris intervistato da Achille Bonito Oliva”, p.44 in Domus, n. 516, 1972, pp. 43-44.

15 Kirk Varnedoe “Esplorazioni contemporanee”, p. 666 in Williamo Rubin (a cura di), Primitivismo nell’arte del 20. secolo: affinità tra il tribale e il moderno, Milano, Mondadori, 1985, pp. 703 (ed. or. Primitivism in 20th century art: Affinity of the Tribal and the Modern, 1985).

16 La citazione di Michelle Stuart è stata tratta da Lucy Lippard, “The Forms of Time: Earth and Sky, Words and Numbers”, p. 111 in Overlay. Contemporary Art and the Art of Prehistory, NewYork, Pantheon Books, 1983, pp. 266.

17 La citazione di Michelle Stuart è stata tratta da Lucy Lippard, “The Forms of Time: Earth and Sky, Words and Numbers”, p. 111 in Overlay. Contemporary Art and the Art of Prehistory, NewYork, Pantheon Books, 1983, pp. 266.

18 Francesco Careri, “Dal menhir al percorso”, p. 100 in Walkscapes. Camminare come pratica artistica, Torino, Einaudi, 2006, pp 167.

19 Germano Celant, “La Little People di Charles Simonds”, p. 82 in Interni, n. 4, aprile 2008, pp. 78-83.

20 La citazione di Charles Simonds è stata tratta da Lucy Lippard, “Feminism and Prehistory”, p. 57 in Overlay. Contemporary Art and the Art of Prehistory, NewYork, Pantheon Books, 1983, pp. 266.

21 La citazione di Charles Simonds è stata tratta da Jeffrey Kastner “Impronte”, p. 120 in Land art e Arte ambientale, London, Phaidon, 2004, pp. 203.