English version

Parete di cava (ph. A. Acocella)

Ci saranno sempre coloro – fra i critici, i teorici, gli architetti a noi stessi vicini per età, per formazione (e sicuramente saranno la larga maggioranza) – i quali sosterranno che l’architettura contemporanea è oramai qualcosa di inevitabilmente e totalmente diverso, rispetto a quella che è stata fino alla generazione dei nostri padri; un’architettura il cui linguaggio è da leggersi, esplicitamente e definitivamente, attraverso la “distanza”, la “frattura”, la “contrapposizione” rispetto ad ogni passato, ad ogni tradizione anche recente.

Noi questo non lo condividiamo, non lo accettiamo come un esito obbligato ed inevitabile per ogni programma costruttivo del presente; quantomeno riteniamo ci possano essere situazioni tali da consentire, da suggerire, strategie alternative alla prefigurazione dell’opera di architettura che pur iscritta nella contemporaneità – cioè aggiornata nei suoi tratti linguistici, portatrice di una sensibilità estetica attualizzata – sia in qualche modo ricollegabile alla tradizione, ai tratti fondativi della stessa disciplina. Riteniamo, in tale direzione, che la concezione muraria possa essere ancora un’ipotesi attuale di lavoro, offrendo un orizzonte promettente e non scontato per il progetto d’architettura.

La radicalità del muro inteso come barriera, come argine protettivo rispetto ad un ambiente costruito sempre meno esaltante, d’altronde, è riemersa con forza, recentemente, grazie a contributi progettuali di grandi architetti che hanno declinato il tema murario attraverso gli apporti di materiali anche molto diversi fra loro (laterizio, pietra, terra, calcestruzzo come nel caso della ricerca di Tadao Ando).

La muralità è ritornata, in molti casi, ad essere valore.

Sarebbe possibile indicare numerosissime opere contemporanee – alcune delle quali sono illustrate in questa stessa sezione del volume – alimentate da una composizione architettonica giocata sulla logica, sulla forza della parete chiusa protesa ad avvolgere spazi fisicamente e psicologicamente isolati come nell’esperienza passata. Riteniamo, comunque, vi sia ancora molto da approfondire sulla muralità riproposta quale mezzo costruttivo ed espressivo per l’architettura contemporanea. La cultura muraria – nel momento in cui se ne voglia offrire una interpretazione aggiornata – va studiata nei suoi tratti fondamentali distillandone l’essenza, i valori costitutivi di base ancorando la ricerca ai principi fondativi del muro stesso quali l’elevarsi, il gerarchizzarsi, il chiudersi e l’aprirsi.

Vi è un modo d’intendere, di sentire il muro – a cui siamo molto legati – indirizzato ad esaltare, ad enfatizzare il carattere omogeneo, severo, egualitario, delle pareti racchiuse nell’assolutezza del loro rigore, dove ciascun elemento della costruzione abbandona ogni specifica individualità fondendosi nell’effetto d’insieme. La scelta architettonica di fondo è di mostrare il muro nella veste più sobria ed essenziale, orgogliosa unicamente della sua logica costruttiva. In questa concezione – in cui si legge una muralità severa, senza tempo, dove ad imporsi è l’effetto di solidità, di massa, di volume – i singoli elementi dell’opera muraria si fondono in un’omogeneità di trattamento, senza ricercare contrasti o incisioni troppo evidenti.

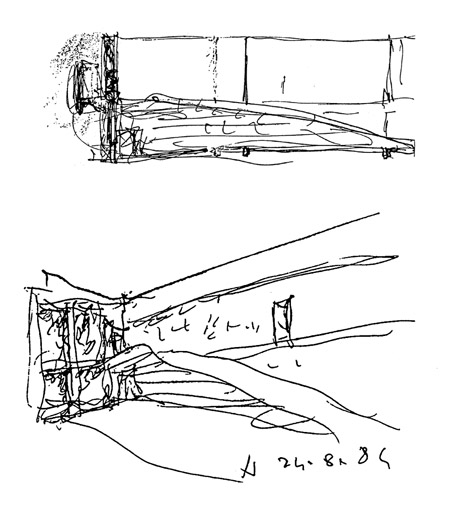

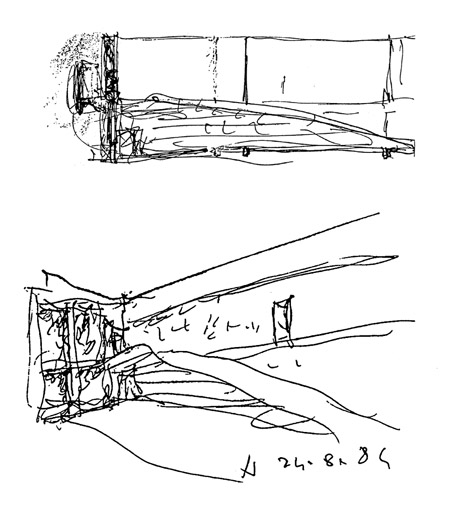

Schizzi e vista del Museo di Gibellina (1981-87) di Francesco Venezia (ph. A. Acocella)

La massa, la pesantezza nell’architettura di tradizione è virtù antica, quanto scontata; nell’architettura contemporanea tale qualità è, invece, ancora ampiamente da riscoprire e riconquistare. Tale visione dell’opera muraria va in genere di pari passo con l’abolizione di ogni forte distinzione tra il basso e l’alto, fra il centro e i margini laterali.

L’essere del muro è allora omogeneità, unitarietà e non articolazione; un muro portante (o che vuole, comunque, “apparire” portante) indirizzato ad esplicitare chiaramente il suo modo d’essere, la sua sottomissione alla legge di gravità, al procedimento di costruzione attraverso il quale viene realizzato. Un elemento d’architettura, privo di sottolineature, che propone e valorizza superfici litiche continue entro cui le stesse aperture sono limitate e spesso ottenute a filo delle pareti.

Se nella sua essenza fisica, insediativa, il muro è confine volumetrico dell’architettura posto a definirne lo spazio interno, nella sua identità bidimensionale rimanda al mondo delle superfici. Molto del dire figurativo del muro di pietra appartiene allo svolgimento del tema parietale. Riconosciamo che il significato dei piani consiste prevalentemente nel loro diverso interpretare l’atto del raccordo con il suolo, dell’elevarsi verso il cielo, del chiudersi o dell’aprirsi verso l’esterno.

Una parete affinché non risulti una superficie inerte deve assumere delle direzioni di svolgimento, deve proporre un’interpretazione del tema murario. La figurazione, innanzitutto, deve prendere in considerazione la diversa accezione di significato fra l’orizzontalità e la verticalità al fine di erigere strutture inscritte in tensioni e ritmi chiari e ben sviluppati. Già la sola relazione tra lo sviluppo in elevazione e l’estensione longitudinale di una parete determina un primo carattere dell’opera artificiale.

L’alzato, nel suo sviluppo verso il cielo, si propone spesso attraverso un’organizzazione gerarchizzata che, anche quando non enfatizza in modo evidente tale strutturazione, può essere letta a partire da una fascia basamentale (lo “zoccolo”, a contatto con il suolo), per proseguire con una zona intermedia (la “cintura”) e, infine, concludersi con una fascia sommitale (il “coronamento”).

La fascia basamentale ha interpretato frequentemente nel passato il senso di solidità attraverso l’ispessimento costruttivo della sezione resistente; la denuncia della sua destinazione specifica del reggere, del sopportare i carichi dell’intero edificio, fa sì che difficilmente essa si sia sottratta alla condizione che l’ha vista associata ad un’immagine vigorosa, saldamente radicata al suolo.

Al capo opposto leggiamo, invece, nella “linea di coronamento”, la saldatura, il confine, fra la figura muraria e il cielo; qui vengono a contatto due mondi. La maggiore o minore sottolineatura di questa fascia superiore (al cui modellato plastico si accompagna l’effetto dell’ombra, del chiaroscuro) assume un ruolo di grande incidenza figurativa.

Al movimento ascendente della logica di costruzione del muro corrisponde la discesa, la “messa a terra” dei carichi operata dalla legge di gravità che condiziona i dispositivi assemblativi dei conci, dei blocchi di pietra riuniti a sistema nell’opera muraria. In questo dialettico ed elementare movimento di crescita verso l’alto e di messa a terra dei pesi risiede il segreto più arcano ed intimo dei muri indirizzati alla “fondazione” dello spazio architettonico.

«L’architettura – non dimentichiamolo – non si limita a dare una forma ai muri; essi non hanno altra ragion d’essere se non quella di comporre uno spazio entro la loro prossimità reciproca. Muro e spazio non sono dissociabili; insieme costituiscono il binomio pieno-vuoto. Nell’interazione tra muro e spazio, la massa del muro possiede una forma propria in virtù dell’accordo che si stabilisce tra altezza, lunghezza e spessore; lo spazio architettonico, invece, deve trarre la sua forma da quella del muro».1

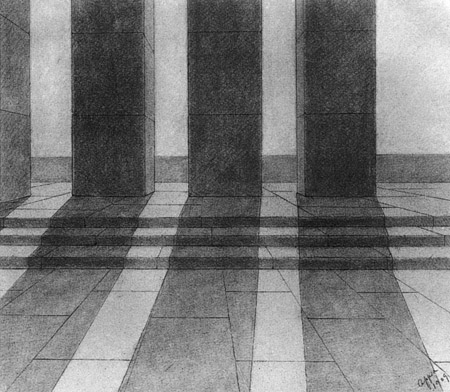

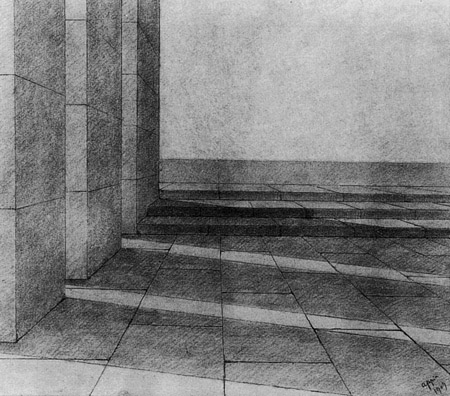

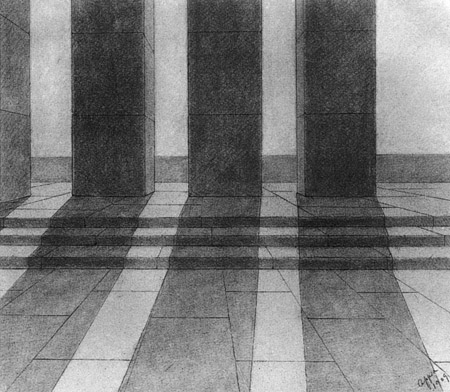

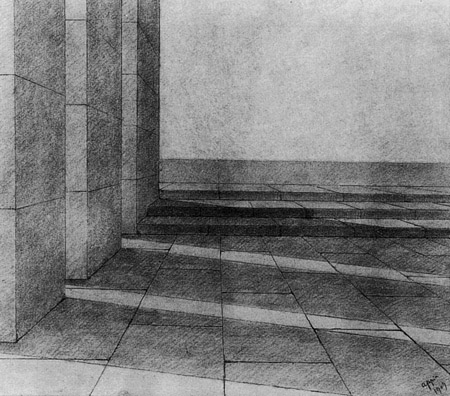

“Espaces rythmiques” (1909) di Adolphe Appia

Così Van der Laan c’introduce all’immaterialità, per certi versi ineffabile, dello spazio architettonico quale entità in negativo dell’inviluppo murario derivante dalla giustapposizione di pareti poste a formare chiusure, barriere, filtri fra esterno ed interno.

Questi muri sono concepiti, dimensionati, modellati, lungo piani ascendenti verso l’alto, ma anche saldati alla superficie terrestre. Ci parlano spesso di differenziate logiche insediative (con composizioni a celle o a setti indipendenti, con pareti spezzate, curvate ecc.), di orientamenti prevalenti (verticali, orizzontali), di assetti equilibrati (quando a prevalere è la figura del quadrato), di scalarità dimensionali capaci di fissare il carattere dello spazio (misure “funzionali” a scala umana; misure “rappresentative”, portatrici di un certo effetto architettonico; misure grandiose con intonazioni monumentali).

Se il vuoto trova la sua “materializzazione”, la sua stessa esistenza nei muri entro cui nasce, si può notare che quanto più quest’ultimi sono concepiti attraverso i caratteri fisici dello spessore, della massa, tanto più lo spazio che ne risulta intercluso si manifesta con i caratteri di un blocco, di un’entità che s’impone attraverso una forma evidente. La fisionomia dello spazio interno dell’architettura muraria in pietra si presenta, prevalentemente, con accenti di solida configurazione quali quelli delle corti, delle aule, delle sale, delle stanze avvolgenti che raccolgono con maggiore o minore forza e suggestione l’apporto valorizzativo della luce e delle ombre.

L’architettura di pietra ha promosso, in linea generale, una composizione protesa ad individuare spazi fisicamente e psicologicamente enucleati, ma non necessariamente isolati e separati dal mondo esterno in quanto l’intersezione dei muri, la loro chiusura o la loro apertura, produce diversissime declinazioni ed accenti nel rapporto integrazione-separazione fra l’interno e l’esterno.

Orizzontalità e verticalità, come pure cubicità e curvilinearità del blocco murario rappresentano modi molto diversi di restituzione dei caratteri spaziali dell’architettura litica. Una soluzione congeniale alla logica costruttiva dei muri (tipica e ricorrente nell’esperienza moderna e contemporanea) è quella di conferire il massimo risalto alla direzione longitudinale, assegnandole il ruolo di direttrice dominante della composizione architettonica. In questa ipotesi i piani murari si distendono lungo la direzione del suolo e qualsiasi integrazione sotto il profilo verticale ne risulta sempre subordinata. La fronte orizzontale, le stesse prospettive che si attivano lungo le prossimità dei muri, rimangono le caratteristiche principali di tutta la composizione; lo spazio interno che ne corrisponde è partecipe di tale interpretazione distesa, direzionata del blocco murale.

Monumento ai caduti della prima guerra mondiale (1930-31) nelle Neue Wache a Berlino, di Heinrich Tessenow

Non privo di suggestione è lo spazio architettonico caratterizzato dalla direzione verticale, benché questo normalmente avvenga in modo meno naturale di quanto non si ottenga in “orizzontale”.

Il dispiegamento dell’inviluppo murario può essere organizzato anche attraverso l’interruzione della continuità della maglia strutturale, lavorando in direzione della giustapposizione di diverse “sezioni di muro”. Allora la disposizione della massa litica si fonda sull’alternanza di parti chiuse e parti aperte; tale variazione di ritmo ha sempre contraddistinto la possibilità di articolare la composizione del blocco murario che necessita di soglie, di varchi finalizzati all’interconnessione distributiva o all’ingresso di luce e di aria.

Chiaramente, fra il distendersi in orizzontale di pareti murarie “completamente” chiuse e la soluzione con sezioni murarie distinte, esiste una profonda differenza di restituzione dello spazio. La continuità della parete – in questa seconda ipotesi – viene interrotta, frazionata, perdendo ogni carattere di assolutezza, di omogeneità e acquistando, in antitesi, l’euritmia di un sistema discontinuo quale può essere considerato il risultato derivante dall’impiego del sistema trilitico. Si annunciano, in questo caso, disposizioni murarie in cui successioni di pilastri, di sezioni murarie, tendono a definire, a caratterizzare la forma di una spazialità più articolata, meno bloccata e chiusa. Siamo qui di fronte a più muri aperti e interconnessi spazialmente.

Recenti realizzazioni dell’architetto francese Gilles Perraudin esplicitano meglio di ogni discorso la riproposizione di tale ritmo spaziale con accenti di sapore primitivo e megalitico. Ricompare in queste opere la pietra a grandi massi squadrati con ruolo strutturale: siamo di fronte ad un recupero del principio di massa, per assecondare una richiesta specifica di elementi chiudenti di grande inerzia termica. In linea generale la composizione muraria – ottenuta attraverso la giustapposizione di estese sezioni parietali variamente articolate – corrisponde alla duplice esigenza di assicurare fruibilità allo spazio architettonico e, dall’altra, consentire l’afflusso negli interni di aria e di raggi solari. La luce è sempre stata fondamentale per l’architettura muraria diventando, essa stessa, prezioso materiale di valorizzazione dell’opera.

Il bilanciamento, all’interno dello spazio architettonico racchiuso dai muri, di una forza attiva (la luce) e di uno stato passivo (l’oscurità) ha rappresentato uno degli aspetti che maggiormente ha influenzato storicamente l’evoluzione stessa dell’architettura. Libera, diffusa, pervasiva negli esterni la luce è, invece, “captata”, “indirizzata”, “qualificata” negli interni attraverso il progetto delle aperture, dei tagli , delle “incisioni” praticare sul corpo degli edifici. Lo spazio architettonico non avrebbe mai assunto le qualità variegate che gli sono propri senza la presenza della luce.

La luce in architettura e all’origine di tutto.

La formalizzazione e l’illuminazione dello spazio compreso entro i limiti murari di un edificio è da secoli il problema di fondo dell’architettura europea. Ben conscio di questo fattore valorizzativo appare Tadao Ando quando afferma:

«L’architettura occidentale ha impiegato massicce murature in pietra per separare gli interni dagli esterni; le finestre, ritagliate in murature così spesse da apparire come veri gesti di un rifiuto del mondo esterno, erano di piccole dimensioni e possedevano forme severe.

Queste aperture ancora più che consentire alla luce di entrare brillavano intensamente sostituendosi così alla luce stessa; esprimevano, probabilmente, l’aspirazione alla luce di uomini condannati a vivere nell’oscurità. Un brillante raggio di luce attraversando quell’oscurità poteva suonare come un’invocazione e le finestre erano concepite non per il piacere del vedere, ma semplicemente per consentire l’ingresso della luce nella forma più diretta. Una luce, questa, che perforando l’interno dell’architettura produceva spazi di solida e risoluta configurazione. Le aperture realizzate con simile severità segmentavano il movimento della luce con precisione e lo spazio era modellato, quasi in maniera scultorea, da linee luminose che spezzavano l’oscurità e la cui configurazione mutava in ogni momento.

In epoca moderna l’architettura ha liberato le finestre da ogni costrizione strutturale e ha consentito a queste di assumere qualsiasi configurazione. Naturalmente ciò non ha comportato la liberazione della luce, bensì l’opposto; della sua energia, una volta oggetto d’infinite attenzioni, ora invece accolta indifferentemente, si è perduta la percezione.

L’architettura moderna ha prodotto un mondo eccessivamente trasparente, omogeneamente illuminato, unicamente brillante, privo di oscurità. Questo mondo su cui la luce diffonde il suo alone ha decretato la morte dello spazio e dell’oscurità».2

Domus Aurea neroniana a Roma (ph. A. Acocella)

Storicamente, invece, modi più articolati di captazione della luminosità solare hanno giocato un ruolo fondamentale nella caratterizzazione degli spazi dell’architettura.

Il tipo di luce – orizzontale, diagonale, verticale – è conseguenza, chiaramente, del reciproco rapporto esistente fra la posizione del sole ed i piani murari involucranti lo spazio interno; in particolare grande importanza ha assunto la luce “diagonale” e, soprattutto, quella “zenitale”.

La luce “verticale”, in discesa a pioggia dall’alto, si ottiene attraverso tagli operati nelle coperture (siano esse volte, tetti a falda, solai piani). Quella “orizzontale” è prodotta dai raggi solari che raggiungono l’interno attraverso le aperture (in genere finestre) praticate nelle pareti dell’involucro edilizio. Infine la luce “diagonale” è frutto di una modulazione del flusso luministico attraverso i piani murari e quelli di copertura.

Sono stati i romani a valorizzare, per primi, i caratteri dello spazio esaltandoli, oltre che dimensionalmente e morfologicamente, anche luministicamente, con luce in discesa dall’alto. In particolare l’architettura di epoca imperiale, indirizzata allo sviluppo di una concezione spaziale originale, pone il problema di una sofisticata captazione della luce naturale codificando particolari “incisioni” delle strutture di copertura (ritaglio delle falde dei tetti, traforo di strutture voltate, creazione di cannocchiali di luce). E’ in questo periodo che, per la prima volta nella storia dell’architettura, si valorizza la qualità enigmatica della luce zenitale assunta come materiale di progetto dello spazio interno.

La luce, frequentemente, nella “nuova”architettura romana si diffonde fino al suolo lambendo le superfici intradossali delle grandi cupole che ne guidano la discesa; quasi che gli architetti abbiano voluto, coscientemente, rinunciare all’illuminazione orizzontale valutata come distruttrice della qualità solida del blocco spaziale interno che proprio nella chiusura dei perimetri murari basamentali trova massima enfatizzazione.

Domus Aurea neroniana a Roma (ph. A. Acocella)

Con la Domus Aurea neroniana (64-68 d.C.), dopo le prime sperimentazioni pionieristiche in area campana, siamo già di fronte alla codificazione matura della nuova sensibilità spaziale e della scenografica captazione luministica soprattutto negli ambienti più rappresentativi della residenza imperiale sull’Esquilino. L’esterno è un semplice contenitore dalle facciate rettilinee, l’interno – affatto preannunciato dalla soluzione volumetrica d’insieme – è una concatenatio spaziale inedita centrata sulla grande sala ottagona che produce, in chi vi accede, un senso di sorpresa e di meraviglia.

Abbandonata definitivamente la concezione costruttiva alla maniera greca – evolutasi sui principi elementari del sistema trilitico dove l’illuminazione svolge un ruolo secondario, se non addirittura marginale – gli architetti Severus e Celer nella Domus Aurea accentuano il protagonismo e le direttrici dello spazio grazie proprio al grande apporto della luce.

La più importante innovazione è costituita dalla sala ottagonale circondata su cinque lati da stanze radiali, mentre i restanti tre lati si aprono direttamente sul portico frontale. La sala centrale è coperta da una volta ottagonale (che si approssima, superiormente, a sezione semisferica) forata con un oculo rotondo centrale per il passaggio della luce. Finestre strombate – aperte nello spazio compreso fra l’estradosso della cupola e l’estensione in verticale dei muri dell’ottagono interno – completano l’ingegnoso dispositivo utile ad illuminare, sempre con luce dall’alto, i cinque ambienti posti a corona della sala ottagonale e ad essa direttamente collegati.

La luce zenitale, con la Domus Aurea, entra quale “materiale vivo” nella concezione architettonica romana – di soli sessant’anni più tardi è il Pantheon adrianeo – e tale lezione non sarà mai più dimenticata. Ancora in epoca recente – riteniamo – si registrano gli echi, le influenze di tale lezione.

Ci sembra che i risultati raggiunti dai romani rappresentino i riferimenti, le fonti di tanta architettura moderna e contemporanea; bisogna ritornare a guardare queste opere antiche per capire Le Corbusier, Alvar Aalto, Louis Kahn o più recentemente Rafael Moneo, Mario Botta o Tadao Ando, Kengo Kuma, Jorn Utzon, Sverre Fhen, Alberto Campo Baeza, Peter Zumtor. L’importanza della luce quale materiale di progetto è sottolineata, con grande enfasi, proprio da Alberto Campo Baeza:

«Quando, infine, un architetto scopre che la luce è il cardine dell’architettura, solo allora inizia a capire qualcosa, ad essere un vero architetto. La luce non è un’entità vaga, diffusa, che si dà per certa perché è sempre presente. Il sole non sorge invano per tutti i giorni. Al contrario la luce, con o senza teoria crepuscolare, è qualcosa di concreto, preciso, continuo, certo. E’ materia misurabile e quantificabile, come ben sanno i fisici ma sembrano ignorare gli architetti.

La luce, così come la gravità, è una realtà inevitabile. Fortunatamente inevitabile, poiché, in definitiva, l’architettura si è sviluppata nel corso della Storia grazie a questi due elementi primigeni: luce e gravità. Gli architetti dovrebbero sempre portare con sé una bussola (per la direzione e l’inclinazione della luce) e un fotometro (per misurarne la quantità), così come si ricordano del metro, della livella e del piombino. Se la lotta per vincere, piegare la gravità si realizza in un dialogo che genera l’architettura, la ricerca della luce e la relazione che con essa si instaura sono i fattori che portano tale dialogo ai livelli più sublimi. Si scopre allora, felice coincidenza, che la luce è in verità la sola in grado di vincere la gravità. Così, quando l’architetto riesce a ingannare il sole, la luce perforando lo spazio creato da strutture più o meno massicce, rompe l’incantesimo e fa si che tale spazio fluttui, leviti, voli».3

Corte interna della DZ Bank (1994-2001) a Berlino di Frank O. Gehry (ph. A. Acocella)

Guardando a ritroso il percorso intrapreso dall’architettura contemporanea dobbiamo invece evidenziare come la ricerca di un accrescimento smisurato delle aperture, in vista di un contatto diretto fra spazio interno ed esterno, ha condotto ad una difficoltà (che alla fine, è diventata un’incapacità) di modulare la luce, di attingere a quel mondo magico alimentato dal dialettico rapporto fra luce ed oscurità.

Siamo così, oggi, di fronte ad una prassi progettuale che non sa più controllare la luce, che non sa selezionare cosa mostrare aprendo solo parti significative dell’involucro murario. La stessa logica di modulazione della luce offerta dalle finestre tradizionali (che alternavano alle superfici trasparenti vitree, le gelosie, gli “scuri”, gli sguinci murari) è condizione irrimediabilmente perduta.

Oggi sembra che un’apertura, una finestra, possa essere solo un poco più grande o un poco più piccola, tagliata a filo di involucri sottili mostrando subito la propria leggerezza e fragilità. Il valore “selettivo” nei confronti della luce, dell’aria, delle porzioni di esterno che si possono far partecipi dello spazio interno è frequentemente disatteso con una evidente, quanto ingiustificata superficialità.

Ad offrirci, in controtendenza, un messaggio estremamente convincente sono poste le opere di Jorn Utzon e Peter Zumthor documentate in questa sezione del volume che, per la loro chiarezza spaziale e d’uso della luce, esprimono quanto di meglio ci è dato segnalare nel riconsiderare con profondità il valore della pietra, del blocco murario, della luce, quali fattori di sublime ricerca architettonica.

Queste opere vorremmo anche eleggerle a modello di scrittura progettuale contemporanea contro ogni posizione che giudica l’architettura muraria di pietra inevitabilmente chiusa all’interno del linguaggio di tradizione, delle “cose già viste”.

Alfonso Acocella

Note

* Il saggio è tratto dal volume di Alfonso Acocella, L’architettura di pietra, Firenze, Lucense-Alinea, 2004, pp. 624.

1 Dom Hans van der Laan, Lo spazio architettonico (ed. or. L’espace architectonique, 1989) p.166, in Alberto Ferlenga e Paola Verde, Dom Hans van der Laan. Le opere e gli scritti, Milano, Electa, 2000, pp. 201.

2 Tadao Ando, “Luce” (ed. or. “Licht”, 1993) p.470, Francesco Dal Co, Tadao Ando, Milano, Electa, 1994, pp.519.

3 Alberto Campo Baeza, “Architettura sine luce nulla architettura est”, Domus n. 760, 1994, p.2.