16 Marzo 2005

Cultura e Idee Eventi Pietre dell'identità Toscana

Verso un nuovo Rinascimento

L’affollata platea del Convegno al Palazzo dei Congressi di Firenze.

La rinascenza dei materiali tradizionali

Con il convegno svoltosi presso l’Auditorium di Firenze si è aperta la via al dibattito architettonico, accademico, istituzionale concernente la riconsiderazione dei materiali costruttivi tradizionali, con la presenza di autorevoli figure manageriali del mondo aziendale. A promuovere l’incontro troviamo le aziende Campolonghi, Il Casone e Sannini Impruneta, custodi dei magisteri di tre materiali nobili della tradizione toscana: il marmo di Carrara, la pietra serena di Firenzuola, il cotto imprunetino. Presenti nella prima fase del dibattito Alfonso Acocella, Piero Antinori, Riccardo Bartoloni, Gianni Biagi, Mario Botta, Marco Casamonti, Riccardo Nencini, Boris Podrecca, Vittorio Savi.

Nell’introdurre il pomeriggio di studi Vittorio Savi, noto storico e critico di architettura, ha avviato la riflessione relativa al “Nuovo Rinascimento” lanciato dalla titolazione del convegno. Riunione quindi “augurale”, del “tendere verso”, del promuovere un cammino cosciente di innovazione della cultura e della prassi progettuale italiana, con uno sguardo al passato ed un’attenta ricerca di valori contemporanei, da ritrovare nelle inesauribili potenzialità evolutive dei materiali tradizionali.

I saluti rivolti alla comunità da Riccardo Nencini, Presidente della Giunta Regionale Toscana, contestualizzano tale riflessione nell’ambito fiorentino riflettendo sul ruolo di rottura col passato di cui la città di Firenze è stata portatrice; il pensiero torna repentino al Rinascimento italiano, quando la convergenza tra potere civico, economico e menti geniali del mondo artistico generò un processo di forte cambiamento, favorendo il valore epocale che tale periodo ha rappresentato per la storia moderna. Certamente ciclo irripetibile ma dal quale si può apprendere ancora oggi, proprio riconoscendo la necessità del contributo da parte delle istituzioni civiche nell’accogliere e sostenere il movimento intellettuale ed il processo delle trasformazioni ambientali.

Con l’architetto Gianni Biagi, Assessore all’Urbanistica del Comune di Firenze, si sottolinea quindi l’impegno da parte degli amministratori pubblici a riconsiderare con profondità il ruolo dell’architettura, portatrice dei valori di bellezza della città. L’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Firenze, rappresentato dal Presidente Riccardo Bartoloni, afferma la volontà di avviare in questo senso un dibattito ampio e approfondito.

L’invito alla “rinascenza” è dunque auspicio e promessa. Nella progettualità del titolo “verso un Nuovo Rinascimento” si riconoscono come ancora “vivi” i materiali da costruzione della tradizione che, come specifiche risorse di luoghi, possono offrire radici e identità anche dell’architettura contemporanea.

Sono indirizzi che riguardano la natura dei materiali e la riflessione concettuale sul loro uso, incrociando l’aspirazione di progettazione con i processi esecutivi, giungendo ad affermare il fondamentale ruolo delle forze economiche.

È Piero Antinori, Presidente della Marchesi Antinori, a rappresentare la committenza illuminata del presente fiorentino. L’esperienza, le conoscenze e le attività internazionali legate alla viticoltura ed alla ricerca dei sapori e del gusto italiano fanno indicare nella sua figura un sostenitore del valore dell’architettura; ritorna quest’ultima ad essere protagonista perchè opera capace di rappresentare e costruire l'”immagine” e quindi, da potente mezzo di comunicazione, meccanismo produttore di valore economico. Ciò avviene nella coscienza che l’investimento in cultura, arte e quindi in architettura di qualità, è strumento efficace per la conservazione della cultura critica del passato e per innalzare il valore delle trasformazioni del territorio in un armonioso connubio ambientale.

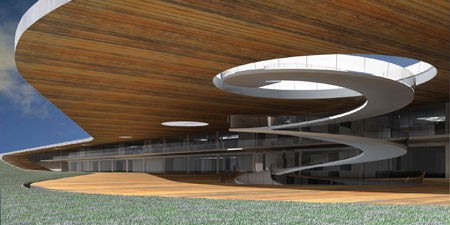

Cantina Marchesi Antinori. Progetto Archea Associati ed Engineering Hydea.

La Cantina Marchesi Antinori di Bargino

L’architetto Marco Casamonti, dello Studio Archea, ampiamente descrive in anteprima il progetto per la nuova Cantina Marchesi Antinori di Bargino, a San Casciano Val di Pesa. L’audace e ambiziosa proposta rappresenta l’incontro magico tra committenza colta, educata al bello e capace di guardare al futuro, e l’arte di trasformazione dell’ambiente antropizzato di cui è capace l’architettura contemporanea, portatrice di innovazione ma allo stesso tempo rispettosa del contesto in cui si inserisce.

Nel progetto per Bargino si invera il desiderio del committente di fondere architettura e natura con sacro rispetto per il paesaggio. Come la pratica produttiva della viticoltura vive in osmosi con la campagna e nasce dalla terra, l’immagine della nuova cantina è stata concepita come radicalmente appartenente all’ambiente e tradotta in spazio al di sotto della collina, dove gli elementi artificiali della sfera architettonica sono stemperati e dove, nella condizione ipogea, viene data sostanza reale alla migliore maturazione possibile del prodotto.

Cantina Marchesi Antinori. Progetto Archea Associati ed Engineering Hydea.

I filari delle viti scandiscono con le loro linee sottili il paesaggio strutturando il prospetto del nuovo complesso architettonico; solo due fenditure in pietra serena nel fianco della collina sono poste a suggerire le attività al suo interno connesse alla cantina. Lo spazio passa è filtrante e attraverso di esso si guarda l’orizzonte.

L’architetto Marco Casamonti ricorda come le cantine siano al contempo luogo di lavoro, spazio sacro e borgo rurale ovvero abbiano trovato equilibrio in esse l’opificio, la chiesa, la casa contadina e la natura. Nella nuova Atlantide degli Antinori se l’equilibrio con l’ambiente è raggiunto in superficie dove il paesaggio è ricucito col nuovo vigneto, la dimensione spaziale dell’architettura è evocata nella sequenza ritmata di grandi volte sotterranee in terracotta, dalla sezione curvilinea che, evocando Eladio Dieste, custodiscono nell’oscurità il prezioso prodotto. Il viaggio delle uve si svolge dunque in un continuum spaziale ipogeo al di sotto del piano di campagna progettato come una rete di percorsi; il disegno della sezione ne lascia comprendere l’articolazione e la complessità funzionale: in esso trovano posto le attività commerciali, quelle turistico-ricettive, gli spazi propriamente produttivi ed anche quelli di parcheggio e scalo merci.

Cantine altre. Opere di Mario Botta e Boris Podrecca

Monumenti tra le colline di vigne, le nuove cantine, progettate da grandi nomi dell’architettura quali Mario Botta e Boris Podrecca, sviluppano il tema del rapporto fra architettura e paesaggio, quale luogo d’incontro del fortunato binomio vino e architettura.

Prima di soffermarsi su “Petra”, solenne e suggestiva cantina che porta la sua firma, Mario Botta dedica al folto pubblico dell’auditorium fiorentino un excursus delle sue più recenti opere localizzate geograficamente nei vari continenti, svolgendo l’argomentazione con la chiarezza emblematica e intensa di cui è portatore.

Scorrono sullo schermo le immagini del rinnovato e discusso Teatro alla Scala di Milano, il museo Mart di Rovereto, l’ampliamento del Centro Friedrich Dürrenmatt a Neuchâtel, le Kyobo Tower a Seoul, gli Uffici TCS Noida a New Delhi, la nuova Chiesa di Seriate, “Leeum” il Museo d’arte Samsung a Seoul.

Museo d’arte Samsung a Seoul di Mario Botta.

Volumi primari semplici come una immagine astratta per “Leeum”, il Museo d’arte Samsung a Seoul, dove il cono rovesciato si offre come spazio cuore dell’esposizione accompagnando il visitatore in un circolare percorso a pareti oblique e illuminazione zenitale, per incontrare le antiche e preziose miniature di ceramica esposte in vetrine verticali. Un omaggio alla Sannini Impruneta per la capacità innovativa del prodotto sperimentata nel rivestimento delle pareti esterne: saggio esemplare di superficie con elementi sottili in cotto, opportunamente pensati a sezione trapezioidale verticali e di circa 50 cm di altezza per il volume in forma di cono rovesciato; pannelli piatti, invece, composti a strisce orizzontali, per il volume parallelepipedo a delineare il grafismo della tessitura parietale.

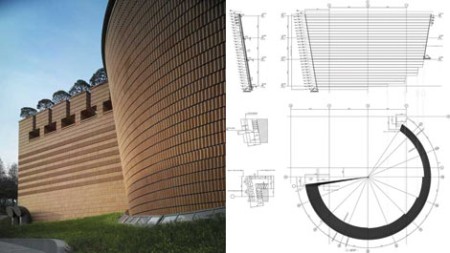

In conclusione la cantina di “Petra”. La cattedrale del vino di Suvereto, nell’entroterra di Piombino, progettata per l’azienda vinicola dell’imprenditore bresciano Vittorio Moretti, si offre da lontano al viaggiatore come un grande volto che guarda da lontano il mare. Un segno fuori dal tempo, santuario o nave spaziale, geometria archetipica del nostro immaginario: siamo di fronte ad un cilindro sezionato da un piano inclinato che risale parallelo alla collina. Il nucleo centrale è accompagnato ai lati da due ali porticate, quasi “barchesse”, ed il disegno delle coltivazioni, curato all’architetto stesso, è parte integrante del progetto ambientale. L’ipnotico anello di pietra accoglie i serbatoi d’acciaio per la vinificazione mentre al piano terra e nel sottosuolo invecchia il vino in botti in rovere, poggiate su elementi prefabbricati e rimovibili rivestiti con in cotto, concepiti in concerto dal committente con la Sannini Impruneta.

Le architetture di confine di Boris Podrecca

Narrativo l’intervento di Boris Podrecca che indaga e descrive la sua architettura trasponendo la realtà in linguaggio con un’efficace, sobrio e avvolgente eloquio. In esplicita diversità svela il dischiudersi della sorgente della sua poetica in contesti mitteleuropei e rivela, in parallelismo, come il particolare “Rinascimento” che la città di Vienna ha vissuto, abbia influito in maniera determinante sulla personale cifra stilistica. Delle sue opere scopre le radici “antiche” riconducendole a riferimenti emblematici dell’architettura del moderno: un filo rosso che lega la teoria semperiana dell’origine tessile dell’architettura, le stratificate strutture wagneriane, le stereometriche e solide opere di Loos, alle sue architetture. Podrecca reinterpreta tali valori e ricorda come nella Vienna fin-de-siècle, in una temperie storica di crisi e decadenza, l’architettura sia stata scienza che ha sorretto ed eticizzato la civiltà.

Scorrono le immagini della Banca realizzata a Riva, il progetto per Praterstern Square a Vienna, iI National Museum di Limoge, l’albergo realizzato a Bolzano, le residenze sull’isola della Giudecca, il progetto per il Biocentrum di Imola, i numerosi spazi pubblici ovvero le piazze realizzate non solo in Italia. Tali progetti coniugano le radici classiche della matrice compositiva e le stesse tecniche costruttive tradizionali, con le innovazioni rese possibili dall’evoluta industria contemporanea dei materiali: passano così sul grande schermo immagini di soluzioni costruttive con sottili lastre di pietra a rivestimento di ossature metalliche a vista, lame da tre o quattro metri di ceramica progettate con alluminio interno per originali tipologie di brise-soleil, sistemi a membrana con materiali polimeri come nuovi rivestimenti di facciata.

Cantine Bri? in Slovenia di Boris Podrecca (foto: Miran Kambic)

L’architetto ci conduce attraverso questo percorso all’ultimo intervento, quello per la cantina slovena Bric, progetto che dialoga con l’orizzonte di tre distinte culture quelle italiana, slovena e croata osservandole dalla collina e sorpassandone idealmente i confini. La geometria è caratterizzata da linee tese, sviluppandosi in lunghezza per meglio “aderire” al confine di cui si fa segno e immediatamente esprimere il concetto di “limes”. È edificata sulle montagne del Karst la cui storia millenaria viene richiamata in vita attraverso le potenzialità espressive e “brutali” delle pareti in pietra grezza. Ritorna in questa opera la costruzione a secco, il muro istriano e dalmata, qui dimensionato in 10 metri di altezza e costruito da operai istruiti a selezionare, ad “adattare” e posare le pietre manualmente, configurate in tre ergonomici formati.

Boris Podrecca osserva “se una regione perde il suo muro perde la sua lingua”; proseguendo il ragionamento, se “lingua” è “eticità sedimentata” allora una regione, con l’oblio dei magisteri costruttivi, perde anche la propria cultura.

“Architettura Imprese Istituzioni”, il dialogo conclusivo

Le conferenze d’apertura alimentano la tavola di discussione al termine della giornata di studi. Riccardo Bartoloni modera il dibattito intitolato “Architettura Imprese Istituzioni”, a cui partecipano Ida Beneforti Gigli Sindaco di Impruneta, Claudio Combatti Sindaco di Fiorenzuola, Giulio Conti Sindaco di Carrara, Vando D’Angiolo Presidente Campolonghi Italia, Renzo Cotarella per la Marchesi Antinori, Guido Poccianti Amministratore Unico Sannini Project, Ornella Signorini Sindaco di San Casciano Val di Pesa, Edoardo Speranza Presidente Ente Cassa di Risparmio di Firenze; alle molteplici considerazioni e valutazioni si è aggiunto l’intervento finale di Alfonso Acocella.

Sarebbe difficile fissare in una formula univoca le prospettive aperte per le “pietre” della tradizione, per i materiali dalla natura stereometrica che abbiamo visto magistralmente declinati nei progetti contemporanei presentati nel convegno fiorentino; sono opere proiettate nel futuro dall’ambiziosa intestazione inneggiante al “nuovo”, ma portano testimonianza della permanenza delle tecniche; sono radicate ed identitarie di luoghi e città eppure guardano anche altrove, viaggiando nello spazio come nel tempo a partire dall’Antico, da Roma in particolare, quando si pongono le basi per nuove acquisizioni architettoniche insuperabili protagoniste di moderne “rinascenze”.

Alfonso Acocella durante l’intervento conclusivo.

È necessario, afferma Alfonso Acocella, far prendere il volo ai materiali tradizionali quali cotto, pietre, marmi – ampiamente riabilitati nel Paese – che si saldano idealmente e operativamente in questo Convegno fiorentino al “Nuovo Rinascimento”. Per far questo servirebbero delle ali.

Dopo anni di lavoro scientifico indirizzato a valorizzare la massa, il volume, il peso dei materiali della costruzione stereotomica mediterranea ed italiana è giunta l’ora – avverte Acocella – di conferire leggerezza e trasferibilità alle risorse storiche del Paese, in particolare alle Pietre d’Italia conosciute e stimate nel mondo; ma una leggerezza – però – molto particolare, senza far perdere loro il fascino, la solidità, la durata che il mondo riconosce in esse.

Ai valori tradizionali del cotto, delle pietre, dei marmi bisogna aggiungere valori di altra natura che si impongono nel terzo millennio come già anticipato vent’anni fa da Italo Calvino nelle “Lezioni americane”; questi “valori altri” sono l’immagine, la velocità, la trasferibilità. È necessaria una metamorfosi nell’epoca del mondo globalizzato, evocato anche dai diversi relatori che hanno preceduto Acocella. La metamorfosi dovrebbe dotare – sia pur sotto il profilo squisitamente culturale e comunicazionale – la corporeità del cotto, delle pietre, dei marmi di un Anima immateriale, leggera, veloce, capace di diventare ambasciatrice nel mondo intero dell’identità italiana e del suo serbatoio inesauribile di cultura, di storia, di risorse paesaggistiche e materiche.

Un’Anima sorretta dalla scrittura e dalle immagini che trasmutano le tracce di pietra (ma anche quelle di carta dei libri) nelle tracce digitali del web le quali, grazie alla loro assenza di peso, alla loro rapida pervasività e condivisibilità, interpretino le esigenze e le condizioni competitive dell’economia globale, ormai espansa ed interconnessa su scala planetaria.

Alfonso Acocella associa la nozione di leggerezza a quelle di mobilità e trasferibilità delle immagini e richiama il pensiero di Zygmunt Bauman secondo il quale le immagini, nella nostra società, in avvio di terzo millennio, viaggiano più “velocemente” (e “prima”, in ordine temporale) dei corpi; esse “corrono”, “traboccano”, si “spargono”, “filtrano”, “comunicano” e “orientano” le scelte degli individui. Gli architetti non ne sono esenti.

I bit – portatori di immagini, di idee, di narrazioni – continueranno a parlare di cotto, di pietre, di marmi italiani anticipandoli però nel mondo, sostenendo – a favore – la loro costitutività naturale, il loro solido colorismo, il fascino intrinseco insomma delle Pietre d’Italia e – alla fine – dell’Italia stessa.

Per sviluppare i nuovi valori di tale filosofia comunicativa sarà necessario, però, un altro Convegno. Un Convegno che, oltre a parlare di materialità, di progetto e di prassi esecutive d’architettura, dovrà affrontare, con intelligenza, i problemi del “potere” delle immagini e della comunicazione pervasiva, quali valori irrinunciabili in avvio del terzo millennio. Il titolo potrebbe recitare: “Tracce di pietra, di carta, di web. Innovare la comunicazione di architettura nell’età di internet, fra autorialità ed intercreatività”.

Veronica Dal Buono