Marco Casamonti Architetto e Direttore della rivista Area

Il contesto dell’intervista. Il Progetto per la cantina Marchesi Antinori a San Casciano Val di Pesa di Archea Associati (studio fondato da Laura Andreini, Marco Casamonti e Giovanni Polazzi), recentemente presentato al Convegno fiorentino “Verso un nuovo Rinascimento”, è il tema centrale, ma non unico di questa intervista.

La possibilità di fare domande a Marco Casamonti – animatore di Archea e custode di tutti i suoi “segreti” – ci consegna l’opportunità di effettuare un confronto non convenzionale sulla disciplina (visto in questa occasione specifica attraverso la prospettiva di un singolo progetto) iniziando una discussione che avrà sicuramente altri momenti di approfondimento.

Internet non pone problemi al progetto editoriale che ci siamo dati. La rete è generosa di spazi editoriali, esonerata com’è dai costi legati al consumo di carta, al confezionamento, alla spedizione dei media tradizionali. Ecco allora che le nostre domande, più che mirare alla costruzione del consenso intorno agli intervistati, diventano in parte assertive e ricercano sempre il confronto critico.

Dunque, apriamo la questione.

Alfonso Acocella. Il 1993 è l’anno in cui conosco Marco Casamonti, giovane dottorando di ricerca presso la Facoltà di Architettura di Genova; nell’incontro mi consegna – insieme a dei fotocolor di opere di Aurelio Cortesi – delle lastre professionali inerenti una ristrutturazione di casa colonica realizzata da Archea. Per me è l’anno di “Tetti in laterizio”.

Poco più di dieci anni dopo – ovvero oggi – ritrovo Marco Casamonti professore ordinario al centro delle decisioni “orientative”, “selettive” di riviste periodiche: direttore di “Area”, condirettore di “Materia”, “animatore” di “d’Architettura” per il gruppo Federico Motta Editore all’interno del quale svolge anche il ruolo di direttore editoriale e scientifico del settore architettura.

Un percorso nel mondo editoriale, professionale, accademico, “rapidissimo” ed intenso, ricco di risultati e riconoscimenti.

Ecco allora la domanda: fortuna, o talento, o capacità strategica – tutta giocata, quest’ultima, all’interno di un mix di comunicazione, coinvolgimento di enti, istituzioni e aziende, con una sintesi convergente nel “personale” ed “altrui” progetto d’architettura?

Marco Casamonti. Credo che nel percorso professionale di un architetto conti molto anche la buona sorte, ovviamente si tratta di un’opportunità che non ti libera dal dovere di una intensa attività di ricerca da condurre con attenzione e pervicacia, ma è certo che ci sono dei passaggi nella vita in cui occorre avere un po’ di fortuna e ciò è capitato più volte nella mia vita. Certamente occorre, come in tutti i campi, farsi trovare nella situazione in cui la fortuna possa far sentire i propri effetti, tuttavia se questo è vero sul piano delle opportunità e del mestiere non vale sul piano culturale e sulla capacità di elaborazione che rimane appannaggio del lavoro, dello studio e della ricerca, attività a cui ho sempre dedicato molto tempo e grandi energie.

Per quanto riguarda l’attività editoriale posso dire che è nata da un interesse verso la critica di architettura e nella convinzione che l’architettura prima che una professione, un mestiere, sia una disciplina di straordinaria tradizione, un ambito di indagine di valore collettivo a cui è collegata una bellissima storia delle teoria architettonica in continuo divenire. Pertanto ho sempre ritenuto necessario fino dagli anni universitari lavorare sul progetto considerandolo, sì come un’ attività operativa, ma anche come strumento di conoscenza e di ricerca connesso all’indagine teorico-critica. Tutto ciò porta inevitabilmente a leggere moltissimo e anche a scrivere su e di architettura, ovvero a svolgere un’attività che ho iniziato con entusiasmo prestissimo per alcune riviste disponibili ad accogliere testi e scritti di un giovane studioso. Tra le diverse opportunità, durante gli anni del dottorato di ricerca, ho trovato nella Progetto Editrice, il vecchio editore proprietario della testata Area di cui il direttore era Giovanni Baule, uno spazio per scrivere di architettura e poter pubblicare parte del mio lavoro. La fortuna è stata che la casa editrice aveva limitati mezzi finanziari ed io ero disponibile a scrivere quasi gratuitamente e sobbarcarmi viaggi e la realizzazione delle immagini di architettura che facevo con Laura Andreini divertendoci moltissimo; ho quindi trovato uno spazio, una possibilità ed una strada che oggi mi pare oggettivamente più chiusa; in ogni caso, evidentemente, c’era la volontà di fare questo percorso. L’altro aspetto, quello che non riguarda la sorte, o meglio ciò definisce che poi “non tutto è fortuna”, coincide con la volontà di essere sempre se stessi tentando di fare ciò di cui si è capaci, senza esagerare ma anche senza timori: non credo che le vicende biografiche possano essere preordinate attraverso un’abile costruzione della vita delle persone fatta a tavolino; il segreto, che poi non è un segreto, coincide con la volontà di essere autenticamente se stessi accettando limiti e difetti del proprio agire. Personalmente ho sempre cercato di fare ciò che mi interessava senza eccessivi compromessi, ho iniziato a progettare e scrivere con grande passione poi è accaduto che sono diventato direttore della rivista ma anche questo è avvenuto per caso. L’editore aveva la necessità di cambiare il direttore responsabile per farne una rivista meno legata al design, settore che in quegli anni attraversava una certa difficoltà, e non avendo le economie e le finanze per scegliere un direttore di chiara fama ha puntato su un giovane. Io ero lì a disposizione, scrivevo articoli, quindi sono stato scelto onestamente senza particolari meriti. Ecco tornando all’ipotesi di prima si tratta della fortuna di esserci ma anche dell’impegno con il quale si svolge un’attività. Lo stesso vale per tutte le altre cose che abbiamo fatto, e sottolineo abbiamo, perchè devo moltissimo all’enorme lavoro svolto con i miei compagni di viaggio dello studio con cui condividiamo praticamente tutto. Se il mio percorso nel mondo dell’architettura nasce da interessi specifici, anche la linea editoriale portata avanti da Federico Motta Editore, si sviluppa attraverso interessi personali. Avendo una formazione da progettista, ho pensato che non avesse senso che il settore architettura della casa editrice da me diretto sviluppasse temi di ricerca legati alle monografie di autori e protagonisti del dibattito architettonico, compito che credo debba essere riservato ad uno studioso cultore di storia dell’architettura. Correntemente, forse con un atteggiamento pragmatico e realista, ho deciso di realizzare delle collane che si occupassero dei diversi aspetti del progetto, di tipologie ad esempio, di aeroporti, di stazioni, di cantine, di parchi, di biblioteche… volevo insomma che il tema centrale non fosse l’architetto e la ricostruzione storico-critica di una carriera, ma l’architettura.

Ho cercato sempre di lavorare su ciò che mi interessava e su ciò che pensavo potesse riuscirmi senza rischi ma soprattutto senza rischiare di sottrarre risorse ed energie alla mia attività di architetto. Fatalmente questo ha incontrato, e qui ci vuole un po’ di buona sorte, alcuni percorsi che hanno avuto un certo credito. Un altro aspetto fondamentale su cui rifletto spesso è che nella mia vita non c’è mai stata una distinzione tra il lavoro, gli hobby, il divertimento, le frequentazioni. Ho concluso gli studi universitari ma non ho smesso di studiare e, sinceramente non mi sono accorto di iniziare a lavorare. Studiavo dalle dodici alle quindici ore al giorno, spesso di notte, mentre di giorno utilizzavamo tutto il tempo per fare concorsi. Quando abbiamo aperto lo studio niente è cambiato. Continuavo a frequentare l’Università, continuavo a fare i concorsi, a lavorare di notte, continuavo a scrivere. Non mi sono mai accorto nè di essere cresciuto, nè di essere cambiato, ho sempre continuato a lavorare per i miei interessi specifici che oggettivamente erano e sono monodirezionali.

I risultati, ognuno li può giudicare positivamente o negativamente e penso anche che a volte abbiamo anche avuto dei percorsi sfortunati, o dei mancati riconoscimenti: ad esempio al concorso dello IUAV, vinto da Miralles, secondo Van Berkel, siamo arrivati terzi anche se penso che quel progetti meritasse molto di più. Al concorso per la sede dell’ASI, vinto da Fuksas, siamo arrivati secondi, forse scontando una oggettiva condizione ambientale. Tuttavia se metto sul piatto della bilancia gli aspetti positivi e gli aspetti negativi delle nostre vicende penso senz’altro di non potermi lamentare.

A. A. Editoria cartacea. Nella biografia scientifica di Marco Casamonti il 1999 è l’anno in cui la rivista “Area” viene editata dalla Federico Motta Editore. Ma, se non ricordo male a proposito delle vicende di”Area”, Marco Casamonti come direttore editoriale, arriva prima dell’acquisizione della testata da parte della nota casa editrice milanese, priva a quella data, di una rivista di architettura.

Allora la domanda è: la Federico Motta Editore ha scelto Marco Casamonti o Marco Casamonti ha scelto la Federico Motta Editore?

M. C. Sono vere un po’ tutte e due le cose, nel senso che quando ho accettato di fare il direttore di Area per la Progetto Editrice – con un’azione volontaristica legata alla sola condizione di poter portare la redazione a Firenze e trasformare la rivista da trimestrale in bimestrale – , dopo il primo anno di lavoro, mi sono reso conto che la testata, nonostante le capacità del vecchio editore, non poteva crescere senza adeguati investimenti finanziari e senza che ci fosse una casa editrice forte alle spalle. Per quanto noi lavorassimo con impegno, per quanto la rivista ottenesse riscontri, costruissimo rapporti e relazioni solide con gli studi più importanti e conosciuti, la testata non riusciva a concretizzare uno sviluppo coerente poichè non poteva corrispondere alla necessità di una maggiore tiratura, di una migliore distribuzione, di un rinnovamento nella grafica e della realizzazione in proprio di immagini e servizi. Conseguentemente, grazie alla comprensione ed alla disponibilità del precedente editore abbiamo iniziato a contattare diverse case editrici per verificare se c’era interesse ad acquistare la testata: tornando ancora alla battuta iniziale occorre fortuna, ma bisogna cercarsela. Siamo andati a Basilea a parlare con Birkhauser, uno dei più apprezzati editori di architettura a livello internazionale, ho scritto e telefonato a Vitta Zeltmann di Skira poichè, dopo la cessione di Electa a Modadori, erano rimasti senza le riviste storiche e pensavo potessero avere interesse a riprendere ciò che avevano lasciato. Zeltmann mi rispose che, dopo aver editato Casabella per tanti anni, di riviste di architettura non ne voleva più sentir parlare. Insomma, dopo aver fatto il giro di mezza Italia e di mezza Europa, ed aver spedito collezioni intere della rivista in giro per il mondo, Federico Motta ci ha chiamati poichè, apprezzando il lavoro svolto, pur non essendo interessato all’acquisto della testata, era alla ricerca di un direttore editoriale per i volumi del settore architettura. Naturalmente risposi che ero legato alla rivista e non avevo nessuna intenzione di svolgere il ruolo di direttore editoriale; successivamente, poichè la situazione non accennava a sbloccarsi Federico Motta è stato … diciamo “costretto”, o meglio convinto a prendersi, con me, l’onere della testata. In effetti la casa editrice aveva iniziato una collaborazione con Pierluigi Niccolin che lavorava contemporaneamente come direttore di Lotus per Electa, avevano quindi un consulente che lavorava necessariamente per un’altra casa editrice. Probabilmente, nonostante la bella e raffinata collana di architettura avviata da Pierluigi, cercavano un direttore editoriale che lavorasse in esclusiva per la casa editrice. Fortunatamente la rivista, appena è stata presa in mano da Motta, ha avuto quello slancio e quel supporto editoriale che ci immaginavano e nel giro di quattro, cinque anni è cresciuta moltissimo. Posso dire che inizialmente avevamo meno di seicento abbonati e oggi ne abbiamo oltre seimila, questo significa che in pochi anni, senza contare il primo periodo di avvio, diciamo … dal 2000 al 2004, la rivista è cresciuta nel numero degli abbonati oltre dieci volte il dato iniziale e ancora di più è cresciuta dal punto di vista delle vendite in libreria ed edicola e nelle adesioni del mercato pubblicitario. Per ciò che interessa strettamente a me, Area è cresciuta moltissimo nella considerazione e nell’attenzione degli architetti conquistando un proprio ruolo all’interno del dibattito contemporaneo sul progetto di architettura, ciò mi ripaga di tanti sacrifici anche personali. A onor del vero deve essere ricordato che tali risultati dipendono principalmente dall’attività e dalle capacità di un editore, Federico Motta, con cui è stimolante e divertente collaborare, una persona lungimirante e, a differenza di me, pragmatica e razionale, un amico a cui devo moltissimo della mia crescita umana e professionale. Certamente, se la rivista fosse rimasta in mano al precedente editore, un simile exploit, nonostante i buoni propositi, non si sarebbe potuto verificare.

D’altra parte ho sempre continuato chiaramente a fare l’architetto e ho sempre pensato che ciò che facevo per Motta, in quanto direttore di Area fosse un hobby, un lavoro straordinario ma complementare, mentre il mio centro di interesse doveva rimanere da un lato l’università, cioè la ricerca in ambito accademico – prima attraverso il dottorato, poi al post dottorato, successivamente come ricercatore, associato, ed infine come professore di prima fascia – , dall’altro ho sempre considerato il progetto come collante e matrice di ogni agire. Pensandoci, forse i compiti più difficili e complessi riescono bene proprio perchè li svolgi serenamente, senza obblighi. Forse, la fortuna, nel senso dei buoni risultati raggiunti dalla rivista, è legata anche al fatto che Area non è al centro assoluto dei miei interessi, ma rappresenta una grande straordinaria passione che mi consente di continuare a fare costantemente ricerca sul progetto. Il centro assoluto dei miei interessi è l’architettura e la possibilità/felicità di costruirla, a quello ho dedicato tutte le mie energie, chi legge la rivista è un architetto e probabilmente condivide più o meno consapevolmente queste aspirazioni sentendo Area vicina e utile, proprio come accade a me.

A. A. Editoria digitale: 2001. Anche qui Marco Casamonti gioca d’anticipo rispetto a chiunque altro, almeno in Italia. In avvio di millennio, nell’età di internet, Motta edita il portale digitale “Archinfo”. Qui però, almeno mi sembra, non è boom. Cosa pensa Marco Casamonti dell’editoria elettronica al confronto con quella tradizionale cartacea?

Faccio questa domanda non per trovare, o sottolineare, uno dei pochi cedimenti nel percorso strategico di Marco Casamonti, ma perchè il mio progetto editoriale architetturadipietra.it riparte da quello stesso territorio strumentale e informazionale – sia pur guardandolo da una diversa prospettiva e per altri fini – per tentare lentamente di ridare senso alla comunicazione d’architettura, di “innovarla”, riconsegnandole un senso civile, autenticamente critico. Vorremo trovare la via giusta. Riflettere sulle esperienze di chi ci ha preceduto è cosa sempre intelligente. Qual è l’esperienza. Quali le tue considerazioni al riguardo?

M. C. Intanto non è vero che Archinfo non sia un successo; dal punto di vista commerciale si può dire che Archinfo non ha avuto una crescita così forte come Area, o meglio ha avuto uno sviluppo buono ma inferiore alla speranze che tutti avevano riposto nei progetti digitali, progetti che sembravano inizialmente facili e semplici iniziative capaci di attrarre qualsiasi risorsa pubblicitaria mentre il mercato è stato meno generoso rispetto ad attese che comunque, è bene ribadirlo, erano esageratamente ottimistiche. Dal punto di vista dei contatti, del bacino di utenza e della penetrazione all’interno del mondo dell’architettura, Archinfo si è consolidato come strumento importante a cui hanno aderito oltre 35.000 utenti registrati che generano quasi un milione di contatti l’anno. Detto ciò è evidente che si tratta di uno strumento digitale, di un’editoria diversa e particolare. Inoltre è bene sottolinearlo se l’idea di realizzare un portale sul tema della costruzione, degli elementi e componenti per l’architettura, appartiene alle iniziative da me avviate per la casa editrice, oggi è seguita e gestita da uno staff completamente indipendente che sta lavorando molto bene offrendo una quantità rilevante di attività e informazioni. Dal punto di vista di quella che è davvero la realtà della rete, cioè la possibilità di connettere e collegare, è oggi realmente un grande successo, mentre dal punto di vista dei benefici finanziari direi che l’esperienza, non solo per Archinfo ma per tutti i portali digitali, ha dimostrato che le aziende, non sono ancora pronte per recepire internet come un mezzo di comunicazione diretto. Inizialmente tutti pensavano che le riviste cartacee con l’avvento di internet sarebbero finite e invece è successo esattamente il contrario, si sono rafforzate utilizzando la rete come strumento complementare.

Una rivista digitale non potrà mai sostituire tout-court una rivista cartacea, perchè gli architetti che rimangono magari, dieci, dodici ore davanti al computer per lavorare, quando la sera si vogliono rilassare, leggere e aggiornarsi, non si mettono a sfogliare pagine internet davanti ad un monitor e preferiscono invece sfogliare una bella rivista di architettura, studiando immagini e disegni stampati a tutta pagina. La rivista è anche un momento di contemplazione che nella vita si accompagna ad un momento di rilassamento. Certamente esiste un piacere un po’ voyeuristico di navigare in internet per vedere questo o quello, ma si tratta di informazioni fugaci. Il digitale, secondo me, deve essere usato per dare informazioni rapide, non troppo complesse, perchè gli approfondimenti si possono svolgere con maggior efficacia attraverso un libro, così come tu insegni con la pubblicazione del volume sull’architettura di pietra di oltre seicento pagine; ma come si potrebbe metterlo in internet? E chi potrebbe mai prendere visione, dalla rete, di quelle pagine che invece con un colpo di mano si possono sfogliare direttamente? Finisce che lo strumento cartaceo, per la consultazione e la contemplazione complessiva dell’opera, quando le informazioni sono moltissime, è ancora più veloce di internet. Per sfogliare mille pagine su internet impiego un’ora, per sfogliare mille pagine su un libro ci metto sessanta secondi, soffermando lo sguardo la dove mi interessa. Viceversa, se la ricerca contiene informazioni inquadrabili all’interno di un database, ecco allora che lo strumento digitale, dotato di un efficace motore di ricerca, diventa indispensabile. Il problema non è se internet sia più o meno efficace del cartaceo poichè sono strumenti dotati di ambiti e di servizi diversi. L’errore è quando si confonde e si portano sul digitale aspetti e metodi di studio che sono invece prettamente legati al mondo cartaceo; il libro non è sostituibile se non quando si edita una volume che dovrebbe contenere approfondimenti e contenuti e invece sembra un portale internet perchè contiene solo foto, immagini e informazioni di rapida consultazione. Credo che ogni strumento debba avere la sua collocazione, la sua identità, e funzionare esattamente per lo scopo che si prefigge. Le mie considerazioni al riguardo collocano lo strumento digitale nell’alveo degli strumenti fondamentali per certi tipi di ricerche e per offrire servizi che non richiedono particolari approfondimenti; non saprei prendere un aereo o fare il biglietto di un treno se non avessi internet, però non mi sognerei mai di comprare dei mobili o un’auto per via digitale. Mentre comprare un ticket non presenta variabili, esiste un prezzo e il biglietto arriva direttamente a casa, quando devi comprare un bene particolare hai necessità di discutere con chi lo vende, hai bisogno dell’assistenza perchè quel bene può variare nel tempo. Per tutto ciò che è fugace, istantaneo, che non lascia adito a dubbi, l’informazione digitale è fantastica, mentre, ripeto, per tutto ciò che richiede approfondimento, studio, ricerca, attenzione, sfumature, posizioni diverse, ecco allora che serve uno strumento di valutazione lento ed oggettivo quale, ad esempio, il libro. Insomma, nonostante crescano le mediateche, le biblioteche non finiranno mai.

Sezione trasversale delle Cantine Marchesi Antinori.

A. A. Siamo così giunti all’ultima domanda relativa al Progetto per la cantina Marchesi Antinori a San Casciano Val di Pesa inscritta nel paesaggio toscano. Quel paesaggio che è oramai, valore ambientale ed economico allo stesso tempo, irrinunciabile.

La trasformazione (ogni trasformazione) rischia di avere armi spuntate rispetto all’equilibrio, alla misura, alla dolcezza del modellato collinare che si distende in questo lembo di terra fra Firenze e Siena. Un gioiello, fra i tanti, di quell'”entroterra” italiano di cui ci ha parlato in forma sublime Yves Bonnefoy, nel suo saggio L’Arrière-Pays, di recente tradotto e pubblicato dall’Editore Donzelli.

La domanda sul progetto per la cantina dei Marchesi Antinori si declina attraverso tre scalarità (che sono scalarità concettuali oltre che dimensionali).

Quali i caratteri generali – o se si vuole – lo stile del progetto?

Quali le scelte spaziali?

Infine chiediamo dove quei materiali tradizionali iscritti nel sottotitolo del convegno del “Nuovo Rinascimento” – su cui tanto abbiamo lavorato per restituirli alla contemporaneità – trovano accoglienza, un linguaggio aggiornato? Cosa offrono alle soglie del terzo millennio?

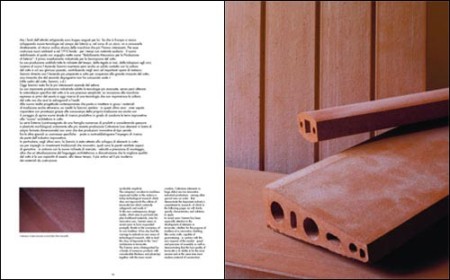

M. C. Questo argomento mi interessa molto di più dei precedenti perchè, come ti ho detto, rappresenta il centro dei miei interessi, ovvero l’architettura propriamente costruita, il progetto, e non un’attività legata allo sviluppo degli strumenti di divulgazione della critica che rappresenta il mezzo e non il fine per approfondire il tema dell’architettura. Inoltre il modo migliore di fare ricerca è, per l’architetto, la sperimentazione che egli può mettere in campo attraverso il progetto. Sono poi particolarmente legato a questa proposta per la cantina Antinori poichè il progetto affronta temi di straordinaria complessità, dal paesaggio, alle tecniche costruttive, ai materiali; inoltre l’ultimo progetto contiene le fatiche e le sperimentazioni che senti più presenti e vicine, più attuali e incisive, l’ultimo lavoro è conseguentemente sempre “il più interessante” e se aggiungi che ho iniziato a lavorare al progetto quando non era ancora andato in stampa il libro sulle cantine a cui ho lavorato per oltre due anni, puoi capire quanto per noi sia importante questo lavoro. É un progetto che pone un rapporto dialettico con il paesaggio, nè subalterno, nè arrogante, che individua una relazione diretta con la storia e con la tradizione rifiutando contemporaneamente, tanto la nostalgia, quanto il nuovo per il nuovo, non rappresenta quindi, nè un rifugio nel passato, nè una fuga in territori inesplorati, piuttosto direi un’immagine consapevole delle condizioni operative e del contesto letto ed interpretato come quadro di riferimento. Si tratta ancora di una risoluzione architettonica che attraversa un rapporto sincero con il territorio naturale e con i materiali che lo modificano mediante un atteggiamento nè eccessivamente contemplativo, nè totalmente virato verso lo stupefacente che certamente è parte della proposta ma rimane celato, come il vino, all’interno della terra da cui proviene. É quindi un progetto che pone momenti di riflessione che rappresentano, almeno per quanto ci riguarda, il punto di partenza e di arrivo di un percorso attraversato dall’architettura italiana; percorso che su tali problematiche ha costruito uno specifico ambito d’azione delle proprie speculazioni conoscitive, penso in particolare alla straordinaria stagione degli anni cinquanta e sessanta. Il progetto è ancora un’ipotesi di superamento di una modernità indifferente; una prova che gli architetti italiani avevano già compiuto e maturato, penso a questo proposito a figure come Gardella, penso ad Albini, a Rogers, Michelucci, ovvero autori e conseguentemente progetti, che in qualche modo tentavano di lavorare oltre la contemporaneità, sull’attualità, sul quotidiano, con un atteggiamento improntato ad un realismo che riusciva a non disperdere il grande valore e gli apporti di una tradizione che la cultura italiana porta inevitabilmente con sè. Se ci riflettiamo con attenzione si tratta di un passaggio di eccezionale significato che non ha caratterizzato, nel periodo postbellico, nessun contesto, movimento, o dibattito culturale ad eccezione del nostro, ecco perchè in quegli anni tutti guardavano con attenzione verso l’Italia e agli architetti italiani. A titolo meramente esemplificativo basta guardare all’influsso che la cultura italiana ha esercitato in quegli anni su quella spagnola, pensiamo a Coderch che incontra Ponti e si impadronisce di Gardella, pensiamo quanta importanza e quanto seguito avessero gli editoriali di Ernesto Rogers su Casabella. Credo che dobbiamo tornare a guardare con attenzione ai risultati conquistati in quegli anni, a quella capacità di essere contemporaneamente antichi e moderni, contemporaneamente proiettati verso il futuro ma solidamente radicati alle proprie tradizioni. Questa è stata la caratteristica centrale di ogni epoca in cui la cultura e segnatamente l’architettura italiana, ha palesato tratti di assoluta originalità così come è avvenuto a cavallo tra il quattrocento e il cinquecento a Firenze, anche se il titolo del covegno a cui ci riferiamo: ” Verso un nuovo Rinascimento” mi sembra eccessivamente retorico e sinceramente irriverente. Tuttavia il Rinascimento e la sua figura principe, Filippo Brunelleschi, che era al tempo stesso architetto di straordinaria modernità ma anche interprete in grado di dialogare con la classicità, costituisce un esempio per niente desueto, anzi mostra per i suoi contenuti artistici e spirituali il paradigma di ogni cambiamento. La sequenza di archi e colonne dell’Ospedale degl’Innocenti costruisce allo stesso tempo uno spazio straordinariamente nuovo ed un’interpretazione di moduli e modelli desunti senza remore dall’antichità. Con tutte le differenze e le distanze che ci separano da queste vicende, ritengo che la cultura italiana abbia una chance di eccezionale interesse da giocare sul piano internazionale: quella di essere autenticamente originale per la sua vera sostanza che è conoscenza, sapere, teoria, scienza. Per essere autenticamente se stessi, gli architetti italiani non possono far altro se non fare riferimento alle proprie conoscenze, alla specificità di una cultura traboccante di modelli da interpolare con le esigenze e le istanze di un mondo che si trasforma e globalizza distruggendo differenze e specificità. Non c’è nessun’altra via alternativa per cui un architetto italiano possa avere un riscontro sul piano internazionale se non quello di essere interprete della propria identità. Su questo, posso sbagliarmi, ma al momento non ho dubbi … . Se fossi un grande committente di una qualsiasi multinazionale e volessi un progetto ad alto tasso di spettacolarità, espressionista e decostruito, non chiamerei mai un architetto italiano. Se volessi un’opera icastica e minimalista chiamerei Alvaro Siza, o un architetto che fa della riduzione formale la propria cifra, forse Powson, non chiamerei certo un architetto italiano. Cosa potrebbe chiedere il mercato ad un architetto italiano? Quello che ho sostenuto in precedenza, ovvero di essere contemporaneamente capace di innovare la propria tradizione, di conoscere e interpretare i fatti urbani , secondo una lezione ed un insegnamento, quello che attraversa il pensiero rogersiano fino ad Aldo Rossi, legato all’opportunità di “saper vedere” e costruire l’architettura della città, saper fare riferimento ai modelli, alla cultura, alla teoria, alla disciplina che in Italia trasuda in ogni edificio di rilievo.

Anche Renzo Piano, l’architetto italiano più conosciuto a livello internazionale, a ben vedere è un misto di artigianalità, di legame con le tradizioni e desiderio di innovazione, e certamente, più approfondisce il proprio lavoro, più il suo sguardo – inizialmente virato su di una deriva dell’immaginario fantascientifico degli Archigram – più introduce l’uso di materiali tradizionali, come l’uso del cotto, a Berlino, della pietra, a San Giovanni Rotondo per Padre Pio, o del legno come in Nuova Caledonia. Sembra anzi che col passare degli anni che il suo sguardo si rivolga con sempre maggiore frequenza verso tradizioni e radici lontane. Ciò non significa che abbia un atteggiamento nostalgico, ma che oggi il suo rapporto con la storia è assolutamente libero, esplicandosi, con la materia, attraverso un passato che nessuno può tacciare di storicismo. Questo atteggiamento maturo è la sostanza più importante del modo con cui un architetto italiano può osservare la realtà questo sguardo accompagna, almeno mi auguro, la sostanza del progetto della cantina Antinori. Volevamo infatti costruire un’ipotesi che fosse in grado di interpretare i luoghi, le tradizioni ed un modo di abitare proprio del Chianti, volevamo esprimere un modo di pensare e di agire che utilizzasse un linguaggio assolutamente contemporaneo, aggiornato, il linguaggio del nostro tempo ma che, contemporaneamente, fosse in grado di esprimere e valorizzare quelle istanze che il visitatore va ricercando nel paesaggio Toscano.

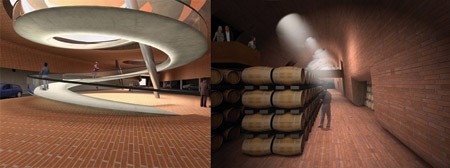

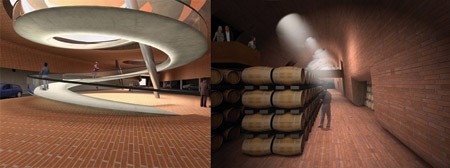

Visioni interne delle Cantine Marchesi Antinori.

Questa missione è stato detto, con un paragone forse eccessivamente azzardato, è la stessa miscela che si ritrova nei buoni vini, frutto a loro volta di un intenso lavoro di ricerca e sperimentazione, di innovazioni costanti benchè il vino sia sempre prodotto a partire dalla stessa materia prima: la terra. E proprio di terra, di terracotta è il cuore del nuovo edificio concepito come una sequenza di volte e navate incassate nella terra e costruite a partire da un drappeggio di cotto che ne colora la luce interna. La facciata dell’edificio, tema per cui inizialmente eravamo stati chiamati, non esiste, il prospetto è la collina stessa, è lo stesso vigneto che si distende sopra la copertura dell’intero manufatto. Strade, piazzali di carico e scarico delle merci, parcheggi, impianti ed ogni altro elemento accessorio che potrebbe recare danno al paesaggio, utilizzano il sottosuolo per dimensionare il proprio impatto sottoforma di un incisione, anzi per l’esattezza, due incisioni sul fianco della collina che permettono alla luce naturale di penetrare all’interno. In fondo l’ipotesi complessiva rimanda ad un progetto non disegnato ma semplicemente plasmato dall’andamento delle curve di livello che, tagliate in orizzontale, disegnano e caratterizzano il terreno.

(Vai al Sito Archea)