Cava di marmo sulle Alpi Apuane (foto: A.Acocella)

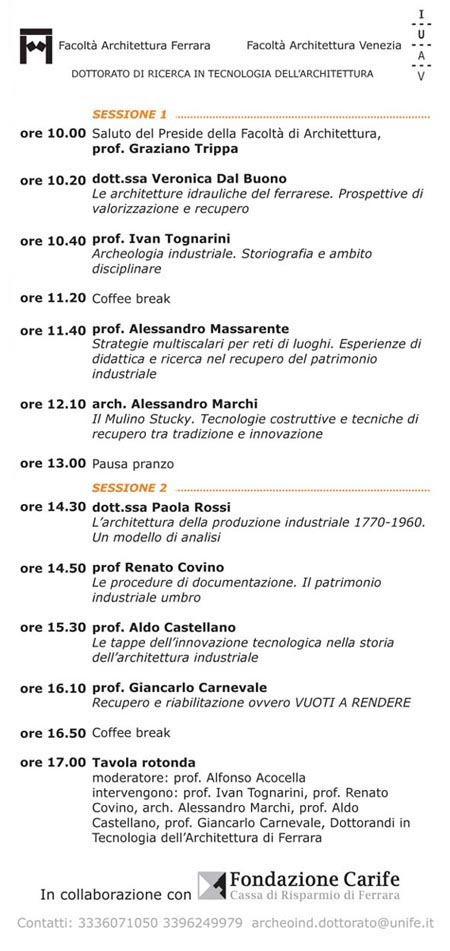

Il vuoto comunicativo fra architetti ed imprenditori

“Versilia produce”, organo del COSMAVE ha inteso approfondire – attraverso una serie di domande poste a progettisti, uomini di cultura, direttori di riviste, dirigenti d aziende di produzione – il problema del presunto vuoto comunicativo creatosi fra architetti ed imprenditori, posti a rappresentare oggigiorno, soprattutto in Italia, due realtà non dialoganti fra loro. Di seguito le domande e le varie risposte

Le domande

1. Esiste un “gap comunicativo”? Ovvero, si può parlare di vuoto fra le due categorie?

2. Gli architetti sono i medici che possono curare la crisi del marmo italiano?

3. Esiste disinformazione sulle applicazioni della pietra naturale?

4. Vando D’Angiolo, Presidente del Distretto Lapideo Apuo-Versiliese, auspica un “Rinascimento del marmo”, ossia la caratterizzazione delle pietre locali per riconquistare i mercati. E’ d’accordo?

5. La Spagna, rispetto all’Italia, dice di tenere in maggiore considerazione la pietra nell’edilizia contemporanea. Condivide questa affermazione?

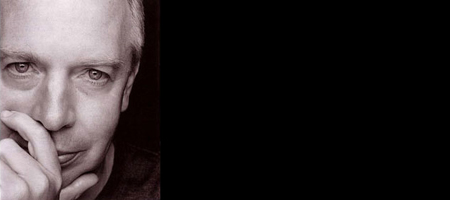

Il dibattito: intervista ad Alfonso Acocella

“Un oblio dovuto all’inaridimento delle politiche formative su progetti e costruzioni in pietra”

1- Nel nostro paese esiste un vuoto fra il mondo della produzione e le categorie dei prescrittori: architetti, ingegneri, geometri, progettisti d’interni e restauratori.

Si è prodotto in Italia un “oblio” più generale sui temi connessi agli ambiti applicativi della pietra, un vuoto di natura strutturale legato all’inaridimento della politica formativa relativa alle pratiche di progetto e di esecuzione dei magisteri di pietra.

L’origine è da rintracciare nell’azione destabilizzante della promozione legata ai nuovi materiali in avvio del ‘900. All’interno della politica formativa nazionale – nelle Università, nelle strutture professionalizzanti e in quelle edili – vengono via via smantellati gli insegnamenti sulla cultura tecnica tradizionale con simmetrica attivazione e, poi proliferazione, di corsi di costruzioni metalliche e in cemento armato. A fronte del mancato aggiornamento degli strumenti del sapere tecnico tradizionale (trattati, manuali, prontuari) nasce il fenomeno delle riviste specialistiche (strumento comunicativo per eccellenza del ‘900), finanziate dalle industrie di materiali artificiali o indirettamente mediante promozione redazionale e pubblicitaria.

Nella prima metà del XX secolo le aziende di produzione dei materiali artificiali fanno dell’avvicinamento al mondo dell’Università ed editoriale e dell’azione di marketing una strategia programmata a scala nazionale. Il mondo dei materiali tradizionali assiste inerme a tale evoluzione, accettando di svolgere ruoli marginali all’interno dei cantieri edilizi, sia sotto il profilo degli impieghi strutturali che architettonici o ornamentali.

Alfonso Acocella, architetto, docente universitario

Non mancano comunque – negli ultimi decenni del secolo scorso – alcune “ri-abilitazioni” per i settori applicativi del legno, dei laterizi e della pietra; ma si tratta di “rinascenze” molto diverse.

Il legno viene rivalutato strutturalmente (in qualità di “legno lamellare”) rientrando però nel Paese come “prodotto d’importazione” grazie all’azione di promozione di aziende prevalentemente straniere.

Il settore di laterizi, sin dalla fine degli anni ’30, si costituisce in struttura associativa per la difesa dei suoi variegati prodotti per l’edilizia.

Quest’azione si consolida nel secondo dopoguerra attraverso una progressiva concentrazione dei poli produttivi attraverso fusioni che danno vita alle prime vere industrie di settore; le maggiori industrie, insieme a realtà medie e piccole, si associano in un unico organismo di scala nazionale, si dotano di riviste di settore, finanziano ricerche e strumenti di promozione.

Lo stato attuale di buona salute del settore sembra dare ragione a tale politica.

I progettisti ricevono da questa strategia molta attenzione (strumenti tecnici di lavoro, occasioni di formazione, di confronto); invece di vuoto, qui si produce avvicinamento, identificazione fra materiale (rappresentativo di un carattere identitario del Paese) e quadro nazionale professionale.

Anche la pietra rinasce nei decenni centrali della seconda metà del secolo scorso; qui, però, il fenomeno ha caratteristiche molto diverse.

Progressivamente allontanatosi dai riferimenti del quadro edilizio nazionale, il settore imprenditoriale italiano della pietra prende il volo verso i mercati internazionali contrassegnati da una congiuntura economica favorevole, sviluppando una strategia applicativa dei litotipi “pregiati” che elegge la “sottigliezza”, la “leggerezza” e i “caratteri di superficie” a valori principali della “rinascenza”.

Alcune aziende crescono (specializzandosi e innovando), senza però diventare mai industrie cere e proprie , senza preoccuparsi soprattutto di forme di re-investimento culturale verso la politica di informazione e di formazione tecnica dei quadri professionali del Paese o di promozione del materiale litico in senso più generale.

Le esperienze applicative maturate all’estero, gli stessi processi d’innovazione produttiva introdotti nelle aziende diventano fattori evolutivi scarsamente comunicati all’interno della cultura tecnica del Paese. Le aziende lapidee di trasformazione crescono, grazie a commesse internazionali.

A fronte di tale espansione c’è però l’inadeguata attenzione per la formazione, la ricerca e la promozione in ambito nazionale di quanto matura nei laboratori del lapideo che “esportano” all’estero. Il mercato globale “tira”, il Paese Italia sembra non interessare e – alla fine – è quasi dimenticato: da una parte i grandi clienti e le commesse internazionali coordinate da strutture specializzate di progettazione, dall’altra l’inaridimento di ogni tessuto connettivo fra produzione e settore professionale nazionale, di ogni raccordo con il mercato interno disattendendo alla valorizzazione di tutti i materiali litici regionali attraverso la creazione di strutture centralizzate di promozione del “prodotto pietra” al pari di quanto fatto dal settore del laterizio.

Il “gap comunicativo” di oggi è figlio della inespressa politica tecnica degli ultimi tre decenni del settore produttivo della pietra, pur a fronte di una forte evoluzione tecnologia e delle accresciute potenzialità di trasformazione e di applicazione del materiale litico nell’architettura contemporanea.

2- Vi è già chi, intelligentemente, sta operando in tale direzione. All’estero le numerose opere architettoniche di Gille Perraudin, ottenute grazie all’impiego di grandi blocchi di calcare assemblati in murature portanti a secco, fanno parte oramai di un possibile ritorno alla visione massiva, tridimensionale, dell’architettura litica. In Italia, oltre all’esperienza della pietra armata in grandi conci sagomati di Renzo Piano – condotta insieme all’azienda Campolonghi – per l’Aula Liturgica di Padre Pio, è possibile citare altre interpretazioni architettoniche della pietra in forma di sculture urbane come nel caso della produzione recente dell’azienda Travertino di Sant’Andrea appartenente al comprensorio estrattivo di Rapolano a sud di Siena (si veda http://architetturadipietra.it).

3- La vicenda dei distacchi di lastre non è problema recente; tale fenomeno caratterizza tutta la storia contemporanea dei rivestimenti sottili che prende il via dagli anni ’30. E’ l’assottigliamento spinto fino a limiti estremi delle lastre litiche ad avere le maggiori responsabilità più che una “certa disinformazione” tecnologica sulle applicazioni della pietra. Resta, comunque, di fondo il problema del livello di istruzione e competenza tecnica dei progettisti rispetto ai magisteri storici ed innovativi della pietra. Ma oggi (volendo far rimbalzare, retoricamente, la domanda verso i nostri stessi interlocutori di “Versiliaproduce”) chi eroga cultura progettuale e applicativa finalizzate alle realizzazioni in pietra ? Chi la finanzia e la sostiene ?

4- Le Rinascenze in architettura hanno sempre avuto alle loro origini capi politici, committenti facoltosi dotati di interesse all’azione e all’investimento dei loro patrimoni per le cause che stavano loro a cuore. Aspettiamo di scorgere – all’interno del panorama istituzionale o imprenditoriale legato al mondo delle Pietre d’Italia – i grandi committenti, qualche figura carismatica capace di rischiare, d’essere d’esempio e – alla fine – trascinante per l’intero settore. Il Rinascimento del marmo è ancora tutto da attuare: neanche gli inizi sono stati annunciati. La parola che sembra, invece, aleggiare nell’ambiente è di segno opposto: “crisi”, termine che esplicita oggi la presa di coscienza della “flessione” (forse del declino?) del marmo e – più in generale – del ruolo esercitato dal sistema produttivo italiano dei lapidei nel mondo.

Si avverte l’assenza di aziende protagoniste come pure di una forma di associazionismo di livello nazionale, di una rivista specializzata legata ai temi dell’architettura contemporanea di pietra degna di tale nome, di un organo propulsore quale potrebbe essere un “centro studi e sperimentazione” capace di progettare e svolgere un programma poliennale nella direzione della riabilitazione dell’immagine e della cultura applicativa del marmo e dei litotipi più in generale. Ovvero una struttura indirizzata ad applicarsi con continuità nella diffusione delle tecniche costruttive a base lapidea, parallelamente all’esecuzione di un programma di informazione, comunicazione e formazione tecnica all’interno del tessuto professionale del settore edilizio.

5- La Spagna negli ultimi decenni ha mostrato, a differenza di noi, grande considerazione civile per l’architettura contemporanea di qualità inscrivendola all’interno di programmi di rinnovo urbano di vasta scala. I progettisti spagnoli più affermati hanno evoluto le risorse tradizionali della costruzione edilizia (pietre e laterizi) in direzione di un linguaggio aggiornato capace di entrare anche in contestualità d’uso con i materiali tipicamente contemporanei. Siamo noi italiani, ora, a visitare le città riammodernate con interventi di progettisti del valore di Rafael Moneo, Alberto Campo Baeza, Elias Torres, Juan Navarro Baldeweg – solo per citare qualche nome famoso – o dei tanti bravi giovani architetti spagnoli.

Cesare Casati, architetto, Direttore rivista “Arca”

Il dibattito: intervista a Cesare Maria Casati

“E’ un problema di cultura della materia”

1- Non esistono più i professionisti del disegno e certamente non c’è nessun vuoto tra architetti e produttori. Il problema è di linguaggio, di cultura della “materia” (architettura) e di offerta di prodotti e tecnologia.

2- Gli architetti non sono certo i medici ma se il settore è malato, forse solo loro possono conoscere le “medicine” dato che l’impiego del marmo, almeno nel progetto di architettura, per scelte, forme e funzioni dipende per lo più da loro. Si potrebbe usare una metafora ed affermare che si dovrebbe tornare a parlare di marmo al chilo, superando il concetto di prezzo al metro quadrato. Ovvero è necessario pensare alla pietra in termini tridimensionali per rendere l’edilizia al pari di una scultura, dando un valore aggiunto al marmo di Carrara nei suoi utilizzi nell’architettura e nell’arredamento. Ma per fare questo gli operatori devono aggiornarsi sulla trasformazione epocale dell’architettura, relazionandosi di più con i grandi studi di progettisti. La metafora del peso a chilo, dunque, è espressa per affermare come la pietra sia un elemento naturale, non rigenerabile in nessun modo e pertanto degno di grande rispetto e di uso molto oculato. Stiamo parlando di un materiale raro, di grande qualità pratica ed estetica che deve essere apprezzato per le sue peculiarità; anche il suo valore venale non può essere paragonato a materiali industriali anche se questi, per il loro aspetto superficiale e materico riescono ad imitarlo molto bene. E’ necessario conoscere molto bene la metamorfosi formale e tecnologica che vede impegnata l’architettura contemporanea per proporre nuove strade di ricerca e di definizione di nuovi prodotti. Certo è che non si vincerà la concorrenza dei prodotti ceramici cercando di imitarli nei decori, nei formati e negli spessori.

3- I progettisti non hanno colpe ogni qualvolta i fornitori propongono materiali sbagliati e non corredati da schede tecniche adeguate e i posatori non effettuano a regola d’arte il proprio lavoro. Ecco che allora questo diventa più un problema di direzione lavori che di scelte progettuali.

4- Il Presidente con questa affermazione dimostra di avere le idee chiare. L’importante, lo ripeto, è dialogare di più con i progettisti.

5- Forse.

Vincenzo Pavan, architetto, co-director USA Istitute Italy

Il dibattito: intervista a Vincenzo Pavan

“Prendiamo esempio dalla Spagna”

1- Nei decenni passati una cultura del progetto slegata dagli aspetti costruttivi ha allontanato da un rapporto stretto con le aziende produttrici gli architetti che hanno delegato ai contractors una parte importante dei propri compiti, ossia di far corrispondere ad una qualità progettuale una analoga qualità costruttiva.

Questa delega ha portato gli architetti alla perdita di un aspetto prezioso del loro mestiere: la cultura dei materiali. Tra tutti la pietra è stato il più sacrificato.

2- Certamente oggi l’atteggiamento degli architetti nei confronti dei materiali lapidei sta rapidamente cambiando.

La corsa alla sempre maggior sottigliezza si sta invertendo. Si stanno scoprendo i valori della pietra nel suo senso di peso e materia; la si sta rivalutando per le sue qualità costruttive e non più solo di rivestimento. Abbiamo oggi straordinari esempi di architettura in cui la pietra è stata usata come struttura a vista ad opera di grandi architetti. Tutto ciò è dovuto non ad uno specifico interesse per la pietra ma ad una più generale sensibilità per i materiali nell’architettura, nessuno escluso: dall’acciaio al vetro al cemento fino al cartone. In questa congiuntura culturale la pietra sta vivendo uno dei momenti più felici degli ultimi cinquanta anni.

3- Certo, decenni di abbandono della cultura dei materiali lapidei ha portato ad errori nella loro applicazione, in taluni casi anche clamorosi e non solo riguardanti prodotti italiani. Ma oggi vi è maggiore attenzione perchè vi è più interesse da parte degli architetti per la qualità dell’architettura realizzata. Del resto anche le aziende produttrici non si sottraggono a questa critica. Quanti sono i marmisti che dedicano risorse nella innovazione e nella ricerca di nuove tecniche di applicazione? Chi sperimenta realmente?

4- Oggi viviamo una condizione culturale nuova nella quale alla rinascita di interesse per la pietra in architettura corrisponde un’offerta di prodotti sterminata. Si assiste alla compresenza di un sano dualismo nelle scelte degli architetti. Alcuni sono legati alla cultura dei materiali locali e adoperano pietre che rappresentano la tradizione costruttiva e la risorsa materiale e culturale del territorio, altri invece sono affascinati e conquistati da materiali lapidei provenienti da paesi lontani. E’ la cultura della globalizzazione con i pro e i contro. Il dualismo c’è sempre stato anche nelle più antiche civiltà (pensiamo a quella romana).

5- Sono i fatti che parlano. L’architettura di maggior qualità oggi in Europa è quella spagnola, quella di pietra compresa. Abbiamo moltissimo da imparare da loro. Dobbiamo saper guardare e capire la loro architettura e la profondità della loro ricerca in questo campo, senza pregiudizi e senza timore di essere soprafatti.

Antonio Forti, Azienda Adolfo Forti Marmi Spa di Carrara

Il dibattito: intervista ad Antonio Forti

“Far convivere i nuovi modi di costruire con l’unicità del lavoro in marmo”

1 e 2- E’ chiaro per chiunque metta il naso fuori dalle mura domestiche, che la “trasformazione epocale dell’architettura” è un fatto assodato.

Strutture tecnologiche leggere nei materiali e negli effetti scenici portano una difficoltà oggettiva ad adattare i materiali lapidei. Ritengo che il protagonista del progetto è oggi la sua plasticità, il suo essere composizione armonica (o meno) di volumi e di trasparenze che lasciano meno spazio all’importanza delle rifiniture, ai contrasti cromatici e scenici tra i vari materiali impiegati.

Sono le mode, le tendenze alle quali è difficile opporsi. Negli anni ’60 imperava il cemento “a vista”, oggi imperano tensostrutture, tiranti, puntoni, dadoni cromati e quant’altro. Il nostro sforzo dovrà essere incentrato nel far convivere tale modo nuovo di costruire con l’unicità, la duttilità ed il cromatismo del lavoro in pietra. Credo che se ci applicheremo in tal senso, renderemo un servizio importante ai progettisti, favorendo la capacità di caratterizzare maggiormente le opere. Se non sarà così, le nostre città future sembreranno costruite da una serie infinita di “hangars” la cui validità architettonica sarà messa a dura prova dagli agenti atmosferici, dai costi di manutenzione, dall’evoluzione del gusto, come successo per il famigerato “cemento a vista”.

Certamente i grandi architetti supereranno, spero presto, l’omologazione dello stile attuale e sapranno armonizzare gli elementi che caratterizzano una vera opera d’arte.

Fatte dunque le doverose premesse, è chiaro che se sapremo coadiuvare gli architetti nella ricerca estetica, potremo superare la crisi ma non col rapporto medico-paziente ma piuttosto grazie alla sintesi tra professionalità complementari.

3- La disinformazione esiste ed è acuita dal fatto che la pietra, materiale naturale, ha una sua vita e una sua personalità che non può essere violentata e banalizzata. Distinguerei 2 tipi di disinformazione. La prima dovuta al fatto che non c’è cultura accademica sull’uso della pietra nei corsi universitari compiuti dagli architetti; ciò purtroppo è vero soprattutto in Italia, patria di tanti capolavori legati all’uso della pietra. La seconda disinformazione è di carattere tecnico ed è figlia della prima. Se non si conoscono i materiali è ben difficile usarli bene. I distacchi di lastre in facciata o il precoce deterioramento di superfici calpestabili non va a detrimento del prodotto italiano ma del prodotto lapideo in generale. In tal ottica l’industria lapidea ha le sue responsabilità, non essendosi mai interessata in modo organico e approfondito alla diffusione della cultura della pietra nel mondo dell’architettura. Ci sono tante azioni da intraprendere per migliorare questo stato di cose, seguendo un percorso intelligente. Sarà fondamentale il supporto dei distretti o dei consorzi di aziende, che potranno costituire una spinta forte alla ripresa del settore.Una riprova di quanto spazio ci sia in quest’opera di promozione è data dal fatto che alle nostre fiere dappertutto il mondo dell’architettura è quasi sempre assente nonostante gli sforzi degli organizzatori.

4- Il Presidente del Distretto coglie un aspetto importante del problema relativo al rilancio dei materiali locali e va nel senso di quanto detto in precedenza. Parlando con lui ho avuto la sensazione di una fatica a far comprendere l’importanza strategica di questo primo, fondamentale passaggio all’interno del Distretto. Tutto ciò è preoccupante perchè dal Distretto ci saremmo aspettati successivamente una progettualità di più ampio respiro. Senza un necessario coordinamento si rischia di disperdere le energie ed i mezzi finanziari disponibili che non sono molti per la riqualificazione dei nostri materiali. Le risorse andrebbero impiegate secondo un disegno strategico preciso di cui gli imprenditori non possono essere che i protagonisti e le istituzioni seguire, non viceversa.

5- Gli spagnoli hanno ragione. La cultura della pietra di alta qualità è maturata in Spagna negli anni ’70 ed ha progredito con una sana sinergia tra imprese, progettisti e committenti, arrivando a livelli di grande eccellenza. L’immagine di un paese in progresso economico-culturale si rivela in molti aspetti della vita spagnola; solo pochi anni fa era ritenuta una nazione meno sviluppata dell’Italia, oggi ci sta distanziando in molti campi, architettura compresa. Ciò dimostra che dove si sa ed i budget lo consentano, far convivere elementi della tradizione con le “trasformazioni epocali” non solo è possibile ma è anche un elemento di distinzione e di avanguardia.

Ugo Da Prato, Azienda A.M.G. di Pietrasanta

Il dibattito: intervista a Ugo Da Prato

“Ci occorre maggiore capacità previsionale”

1- Sì, effettivamente esiste. Direi che la “colpa”, come spesso avviene, non è mai unilaterale: da una parte forse non c’è una sufficiente apertura dei progettisti, dall’altra noi imprenditori ci mettiamo una scarsa cultura innovativa ed una certa inefficacia comunicativa.

2- I progettisti hanno una importante voce in capitolo per quanto riguarda la scelta dei materiali, ma spesso, le loro preferenze sono condizionate dal limitato budget a disposizione. Sta a noi come imprese, con la nostra esperienza e capacità, intuire le necessità ed assecondare le idee degli architetti. Non sempre gli imprenditori hanno questa attitudine “previsionale”.

3- In ambito strettamente lavorativo ci basiamo su valutazioni empiriche. Le quali, se da una parte a volte possono aiutare, dall’altra risultano non idonee, venendo a mancare l’approfondimento di tipo tecnico-scientifico. In questo caso la nostra consulenza, potenzialmente molto utile, è vanificata nel rapporto col progettista. Mi riferisco, in particolare, ai problemi che riguardano rivestimenti esterni, degrado e friabilità dei materiali.

4- Il Presidente ha ragione in parte. Insieme ai materiali locali è anche fondamentale dare vita ad un processo di riqualificazione del metodo di lavorazione tramandatoci dai nostri padri. Questa grande eredità è stata purtroppo persa nel corso degli anni, quando le aziende si sono concentrate sull’aspetto industriale – in particolare negli anni del boom del granito – trascurando la tradizione artistica e artigianale. Si è così persa la figura storica del maestro formatore, vera ricchezza della tradizione versilese.

5- Sono d’accordo. Se guardiamo ad esempio nell’area veronese, bresciana e del Salento vediamo che le pietre locali sono state “snobbate”. Ma impiegare i nostri marmi non è la sola strada che può aiutarci a risollevare il comparto.

Luigi Piacentini, Azienda Savema di Pietrasanta

Il dibattito: intervista a Luigi Piacentini

“Indispensabile un manuale d’uso”

1- Penso che il “gap comunicativo” esista piuttosto fra le aziende lapidee, o meglio le loro associazioni, e le Università. Le associazioni dovrebbero fare molto di più per riuscire ad ottenere nelle Università corsi più approfonditi sulle pietre naturali, cercando di creare nella formazione dei giovani architetti una simbiosi mentale fra progettualità e pietra.

2- Che il marmo vada valorizzato è assolutamente auspicabile ed occorrono grandi sforzi da parte di tutti per riuscire in questo intento. Tenendo conto del numero degli addetti dell’industria lapidea italiana, della quantità delle aziende operanti nel settore e delle varie tipologie dei prodotti, penso che la sola stadera non basti anche se per certi aspetti ha sicuramente la sua validità.

Non credo esista una sola medicina che curi la malattia di cui siamo affetti. Penso piuttosto che occorra un laboratorio di ricerca che riesca a mettere a punto una vasta e variegata tipologia di cura. Certo è che anche gli architetti andranno fortemente coinvolti essendo il loro apporto assolutamente determinante.

3 e 4- A queste domande si può dare un’unica risposta. Non ci sono dubbi sul fatto che quanto accaduto in passato in vari progetti di marmo derivi da un uso improprio del prodotto. C’è anche però da dire che a volte la caparbietà degli utilizzatori ha voluto insistere nel loro uso in dispregio dei consigli del fornitore. E’ indubbio anche che per riposizionare il marmo bianco nel posto che gli compete occorre assolutamente fare quanto ipotizzato dal Dr. D’Angiolo, Presidente del Distretto Lapideo. E’ indispensabile con urgenza mettere a punto un bel “manuale d’uso” che consenta sia il venditore che all’utilizzatore di non incorrere nei guai del passato.

5- Più che accusarci gli spagnoli ci insegnano che la prima grande possibilità di mercato dovrebbe essere casa propria. A differenza della Spagna, dove l’uso della pietra naturale è massiccio in ogni tipo di costruzione, l’Italia che di pietre è grande produttrice, è sotto questo aspetto assolutamente latitante.

Alessio Mariani, Azienda Ettore Mariani

Il dibattito: intervista ad Alessio Mariani

“Recuperare la vera cultura della pietra”

1- Non credo. Lo sviluppo rapidissimo della tecnologia degli ultimi anni anche nel nostro settore, dimostra come invece ci sia stata una buona comunicazione. Le difficoltà sono forse dovute alla grande varietà delle richieste e all’inevitabile specializzazione della produzione.

2- No, però possono contribuire attivamente alla riscoperta dell’impiego del marmo, per molti anni dimenticato e causa dell’invasione dei nuovi materiali artificiali, che hanno invaso i mercati anche grazie ad una efficace azione di marketing.

3- Sono d’accordo, anche se, a parziale giustificazione, bisogna dire che difficilmente al produttore vengono richieste soluzioni tecniche alternative, ma soprattutto una riduzione di costi.

4- Certo, è importante la rivalutazione dei nostri materiali; ma lo è ugualmente la necessità di non fare estinguere quelle specifiche professionalità (ornatisti, scalpellini, sbozzatori) che, con le loro capacità manuali hanno reso famoso il nostro settore ed i nostri marmi. Quanti sono gli artisti che solo a Pietrasanta vengono per imparare dalle capacità straordinaria dei nostri scultori?

5- Credo in effetti che vada recuperata la vera cultura del marmo, sacrificata dallo sviluppo industriale che prometteva più alti e più facili guadagni.

“VersiliaProduce” n. 50, 2005

(Vai a Cosmave)