Saqqara. La piramide a gradoni di Zoser vista dal deserto. (foto Davide Turrini)

Prime, le pietre d’Egitto*

L’ambiente, con le sue risorse, con la sua particolare conformazione geologica, ha condizionato e caratterizzato l’architettura sin dalle sue origini. A fronte della civiltà mesopotamica, che produce un’architettura monumentale sia per l’intonazione simbolica che per la scala dimensionale, basata prevalentemente sull’uso di mattoni crudi, la valle del Nilo consegna all’Egitto – insieme all’argilla e a copiose materie vegetali – una ricchezza e una grande varietà di litotipi, ottime pietre da costruzione e da ornamentazione (arenarie e calcari, le più usate, ma anche graniti, porfidi, brecce, alabastri, basalti, quarziti), che sono alla base delle prime manifestazioni applicative in campo architettonico. (1)

Nel momento in cui la pietra viene trasferita dal banco roccioso alla fabbrica – o, se si vuole, dall’orizzonte della natura a quello dell’arte – si pone, indubbiamente, il problema della forma o meglio delle forme che la materia può assumere. L’atto cosciente dell’uomo consiste nell’assegnare significati tecnici, nel conferire misure e ritmi ai blocchi di pietra che sono estratti dalla montagna.

Lungo tutto il IV millennio a. C. (e sino al periodo protodinastico) non è la pietra a contrassegnare le costruzioni dello Stato egiziano in formazione. La grande architettura emerge in forma brillante, come dal nulla, a partire dall’Antico Regno sugli altopiani desertici e assolati di Saqqara, dove Imhotep innalza lo straordinario complesso di edifici funerari per il re Zoser, sovrano della III dinastia (circa 2695 a. C.). Si tratta della prima manifestazione su scala esplicitamente monumentale, un’opera interamente in pietra perfettamente squadrata. Nel vasto recinto di questo primo complesso possiamo rintracciare, in una espressione già straordinariamente evoluta, gli esordi di una nuova tradizione che intende dare all’architettura perfetti e duraturi valori geometrici.

Abbiamo guardato e riguardato più volte, con continuità ed insistenza, le rovine di Saqqara per penetrarne a fondo l’intima natura, per cogliere il “senso generale”, l’essere della pietra in questa sua prima, straordinaria apparizione.

E’ evidente come a Saqqara non siamo più di fronte alla ricerca e al mero accumulo di materia litica erratica ed informe; con Imhotep si concretizza, d’un colpo, la prima sperimentazione con la pietra, che viene “cavata” nelle dimensioni adatte a uno specifico scopo ed indirizzata a finalità architettoniche ben definite. La roccia, staccata dal monte, è assoggettata agli utensili che la lavorano e la modellano, restituendola squadrata, affilata, arrotondata, corrugata, configurata.

Per cogliere il senso e i risultati raggiunti da Imhotep nel complesso di Zoser è bene riferirsi, sia pur incidentalmente, alla tradizione funeraria dei suoi predecessori.

Dopo il mito dell’unificazione dell’Egitto si assiste, a partire dalla I dinastia, alla fondazione di un’immagine pubblica e dominante della regalità attraverso l’architettura; si tratta dei primi passi verso uno specifico simbolismo delle immagini, connesse alla ricerca di una scala propriamente rappresentativa e monumentale. I primi sovrani egizi scelgono di farsi seppellire nella calma del deserto, al riparo delle inondazioni del Nilo, commissionando ai loro architetti, funzionari di corte e costruttori, l’allestimento di tombe – le famose mastabe – capaci di “marcare” la distanza che separa il re dal popolo e di sublimare, attraverso dimensioni e ricchezza ornamentativa, il segno della regalità. Sin dalla I dinastia s’inizia ad erigere tombe regali monumentali, ma si adotta, con continuità, la tecnica costruttiva in mattoni di argilla cruda per dar corpo a manufatti caratterizzati da muri massivi, “ritmati” da nicchioni in serie, secondo il cosiddetto “stile architettonico a facciata di palazzo”. Lo stesso materiale è impiegato, in forma generalizzata, per l’edificazione di mura urbiche, di case, di palazzi di corte, di edifici cultuali. (2)

La sepoltura regale meglio conservata è la cosiddetta tomba di Shunet ez-Zebib ad Abido, legata al nome del re Khasekhemui, ultimo sovrano della II dinastia, disposta in una fossa scavata nel deserto e delimitata da un doppio circuito murario in mattoni di argilla cruda. Il recinto interno – come il perimetro di un grande cortile (54x113m), spazio simbolico per il rito dell’apparizione reale – è circondato da un muro che si innalza, in alcuni tratti, per 11m (e ostenta uno spessore di ben 5,5 m); sulla facciata s’impone un modellato plastico del corpo di fabbrica, ottenuto mediante delle nicchie che sfruttano l’effetto chiaroscurale di pannelli ritagliati su piani progressivamente arretrati nella profondità della parete.

Il motivo decorativo a pannelli delle tombe reali è stato, da tempo, ricondotto dagli studi archeologici all’immagine del palazzo dei sovrani di età protodinastica. Rinvenimenti materiali, al di fuori dei contesti funerari, di tale accurato trattamento architettonico e riferimenti indiretti di natura figurativa (qual è da intendersi il motivo stilizzato connesso al nome di Horus, re Get della I dinastia) sembrano confermare l’adozione della “facciata a nicchie” quale simbolo distintivo di autorappresentazione regale: attraverso le dimensioni e il trattamento del modellato parietale altamente caratterizzato si intende sottolineare il dominio assoluto, il “rango” che distingue il sovrano.

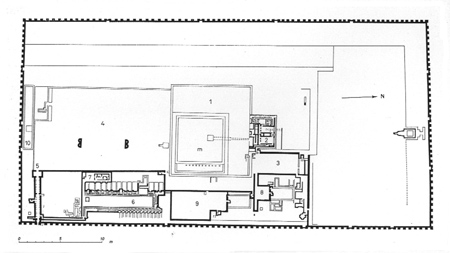

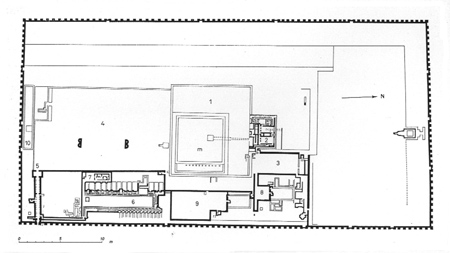

Saqqara. Planimetria generale del complesso funerario di Zoser. (1, Piramide a gradoni; 2, Tempio funerario; 3, Cortile; 4, Grande cortile con altare; 5, Colonnato; 6, Cortile “hebsed”; 7, Piccolo tempio; 8, Cortile frontistante il palazzo meridionale; 9, Cortile del palazzo meridionale; 10, Tomba meridionale)

Alla distanza di una sola generazione dalla Shunet ez-Zebib s’impone, su un orizzonte di diversa tecnica e scala architettonica, il complesso funerario della piramide a gradoni di Saqqara. Frutto di una lunga attesa e di una lenta preparazione – dopo essersi esercitato su costruzioni di semplice funzionalità e utilizzando materiali poveri e deperibili – il talento umano inizia ad esprimersi pienamente attraverso un atto individuale di genialità; solo così possiamo, al momento, interpretare la concezione della forma solenne e spettacolare, la semplice ma grandiosa immagine di “scala di pietra” che Imhotep innalza per il suo sovrano Zoser. La piramide, posta al centro di un insieme di edifici cultuali, si staglia solenne sull’orizzonte nella vasta necropoli di Saqqara, ai bordi della piana oltre la quale regna il deserto. E qui, ancora oggi, si cerca la tomba di Imhotep, grande consigliere di re Zoser, creatore della piramide, “codificatore” dell’arte di costruire con la pietra, primo dei grandi architetti della storia. (3)

Immerse nella solitudine del deserto, le pietre messe in opera in forma solenne richiedono il massimo di attenzione e di intensità d’ascolto per cogliere il loro valore, la loro magia; su tutto primeggia la sabbia, da cui emerge la pietra, stratificata nel cumulo monumentale della piramide a gradoni. A Saqqara la pietra, nella sua potenza e solennità originaria, ci parla “meglio” di qualsiasi altro luogo delle origini dell’architettura in pietra.

La genialità che avvolge l’opera di Imhotep appare ancora più grande in quanto la ricerca archeologica non ha finora documentato sperimentazioni anteriori (testimonianze di fasi meno evolute) che attestino l’impiego della pietra da taglio in architettura. Risulta sbalorditivo pensare come dal nulla sia stato concepito e raggiunto un livello tecnologico così evoluto all’interno di un unico programma realizzativo; tale valutazione assume ulteriore pregnanza se si tiene conto della necessità di formare una massa ingente di artigiani, dediti – con determinazione e precisione – all’escavazione, alla lavorazione, al trasporto e alla messa in opera di un numero straordinario di conci sagomati di pietra.

Sia visto da lontano che da una posizione più ravvicinata, il complesso di Saqqara è rappresentato essenzialmente – se non del tutto – dalla massa ascensionale della “scala di pietra” che, nel suo ritmico rastremarsi verso l’alto, prefigura le piramidi classiche delle dinastie successive. Vi è chi, nella ricerca di una evoluzione interna all’architettura egiziana, ha visto nella creazione di Imhotep una semplice sovrapposizione di tombe, analogamente alle sepolture dei sovrani protodinastici che sono impilate l’una sull’altra a costituire una colossale scalinata verso il cielo; secondo questa tesi, la piramide a gradoni non sarebbe altro che una forma monumentale della mastaba. Pur ammettendo l’ipotesi di una continuità interna, il risultato conseguito da Imhotep nell’innovare, ad un tempo, forma e modi costruttivi resta assolutamente sorprendente. Nessuno può mettere in discussione la sua genialità nel definire, in termini di massa litica e di verticalità volumetrica, il monumento di Saqqara, un’opera che, nella sua forma solenne, si stacca profondamente da qualsiasi precedente e pone le basi per una nuova tipologia monumentale.

E’ stato ripetutamente precisato da critici, teorici, storici come l’architettura s’inscriva – a differenza di altre arti – in uno spazio vero (lo stesso spazio in cui si svolge la nostra esistenza sulla superficie terrestre) producendo, a sua volta, entità spaziali sottoforma di “vuoti interni”. (4)

Raramente essa è massa unica, inscindibile, impenetrabile. C’interessa evidenziare, invece, come, nel momento straordinario ed esaltante degli inizi, la creazione architettonica si presenti in tutt’altro modo. La piramide di Saqqara sembra voler spogliare l’architettura del suo fondamentale e peculiare attributo, la capacità di creare uno spazio cavo, esistenziale, per proporsi invece come blocco monolitico, come massa litica in forma di “montagna artificiale”. Insistiamo sull’essenza della piramide quale entità-massa, quale tumulo, in quanto nessun’ altra opera è riuscita nella storia dell’architettura ad interpretare in forma più solenne tale caratteristica della pietra. Le nozioni di pianta, di sezione, di struttura portante, di spazio interno – così fondamentali, in generale, per capire e descrivere l’architettura – si rivelano qui, nella fase inziale dell’architettura in pietra superflue, pleonastiche, addirittura fuorvianti.

Ricondotta al cumulo murario, la piramide di Imothep acquista una presenza assoluta e radicale presentandosi come solido stereometrico compatto; rispetto al purismo geometrico delle piramidi “classiche”, la luce che investe la massa litica, crea forti chiaroscuri contribuendo a dar vigore alla sua forma; la continuità di stratificazione della pietra impedisce allo spazio esterno di penetrare entro i volumi da lei definiti; la massa rocciosa ri-accumulata sulla sabbia di Saqqara, incorruttibile, non si concede così nè alle lusinghe dello spazio, nè alle insidie del tempo. (5)

Saqqara, cortile dell’apparizione reale. (foto: Giulio De Cesaris)

La “scala di pietra”, ponte per l’immortalità

La scala di Imhotep conduce l’anima del faraone, nel modo più diretto ed intenso, al cielo; è un’architettura “simbolica”, quindi, prima che utilitaria. In una fase storica in cui il potere si è consolidato, la ricchezza si è accumulata e la regalità si è mitizzata, si chiede all’architettura e all’arte un contributo significativo e imperituro.

Torniamo, da questa particolare prospettiva, all’opera e riflettiamo per un attimo sul suo significato più profondo, più umano, più originario.

Siamo tutti mortali. La consapevolezza della transitorietà su questa terra si contrappone alla dimensione dilatata ed infinita del tempo. E’ solo a causa dell’essere mortali, votati al cambiamento biologico e all’irreversibile deperimento del corpo, che abbiamo codificato il fenomeno invisibile del tempo quale flusso di istanti che scorrono in avanti senza posa. Un tempo, la cui marcia incessante sembra “prodursi” in una sola direzione, alimentandosi di un presente in costante divenire: alle spalle il passato appena vissuto, o il passato remoto delle generazioni che ci hanno preceduto; di fronte il futuro che ci aspetta, ancora sconosciuto, o quello che non potremo mai conoscere.

Senza l’eperienza della morte altrui e la consapevolezza che anche la nostra vita inesorabilmente avrà fine, il tempo non avrebbe senso, non avrebbe ragione di esistere. Contiamo i giorni solo perchè lo scorrere del tempo è associato indissolubilmente alla modificazione, all’invecchiamento del nostro corpo. La finitudine della vita che si oppone incessantemente alla dimensione senza fine del tempo conferisce valore al durevole, al permanente, al trascendente.

Ad un’analisi superficiale, la “partita” fra un’esistenza fin troppo “a termine” e il senso incombente del tempo infinito avrebbe dovuto privare di valore la breve esistenza e lo stesso agire umano. E invece è proprio la misura del tempo, la consapevolezza del suo fluire e dell’inesorabile approssimarsi della morte, che conferisce senso e valore alla breve esistenza dell’uomo. Come avverte Zygmunt Bauman, “la vita ha valore e i giorni hanno peso perchè come esseri umani siamo consapevoli della nostra mortalità”. Tale consapevolezza diventa, alla fine, il motore di “sfide” e di “strategie” di vita attraverso cui creare qualcosa che superi i limiti dell’umano e dell’ordinario. Nella distanza, apparentemente incolmabile, fra caducità dell’esistenza e durevolezza del tempo, fra mortalità e valori eterni, si pone la necessità di introdurre dei “ponti” capaci di prolungare la vita oltre la morte, sia pur attraverso la mera sopravvivenza del ricordo di chi li ha creati.

Solo nel breve intervallo che separa la nascita dalla morte (condizione esistenziale del tutto temporalizzata) ci è data un’occasione di trascendenza, la possibilità di superare la caducità umana, per mettere piede nella dimensione della storia, se non dell’eternità. Nelle sfide e nelle strategie messe in atto per eternare la vita, ogni giorno, ogni singolo istante può essere usato proficuamente, tesaurizzato oppure consumato e inutilmente sprecato.

Nel breve arco dell’esistenza, bisogna essere in grado di realizzare “cose” capaci di proiettare la vita, pur nella sua condizione di transitorietà (oggettivamente condizionata da azioni e da compiti contingenti ed effimeri) in una dimensione atemporale.

Possiamo provare ad immaginare queste “cose” come “ponti” per accedere all’immortalità. Rimane il compito di individuare la natura di questi “ponti” e i modi in cui realizzare opere, dotate di “presenza”, di “evidenza” e al tempo stesso indirizzate ad agganciare i valori eterni, a legare il finito all’infinito, il breve al duraturo, il volatile al solido, l’esistenza contingente a condizioni che siano immuni dall’azione obliterante del tempo.

Ci riferiamo ai “ponti” – di varia natura e tipologia – di cui gli esseri umani hanno saputo dare prova, e che testimoniano del loro immenso talento ideativo e prefigurativo, delle loro straordinarie capacità tecniche; opere che sono state spesso concluse nell’arco di un’esistenza, di una sola generazione.

Ecco, allora, che riacquista valore e importanza l’esistenza terrena (sia pure nella sua limitatezza e fugacità) e con l’esistenza il corpo stesso dell’uomo, “impasto” di essenza spirituale e di materia biologica, di pensiero e di pulsioni generate dai “fuochi” delle passioni.

“Se la durata dell’anima è eterna – usando ancora le parole di Zygmunt Bauman – in confronto con la vita del corpo, la sua breve coabitazione con il corpo è solo un breve preludio a una vita di durata infinitamente maggiore e dunque infinitamente più preziosa e importante. Questo preludio assume un’importanza straordinaria: tutti i motivi, le armonie, i contrappunti della lunga opera che segue devono essere abbozzati e incapsulati nel breve arco temporale. La coabitazione con il corpo può essere visibilmente breve in confronto con la lunghezza della successiva esistenza solitaria dell’anima, ma è durante questo vivere insieme che si decide la qualità della vita eterna: l’anima da sola non sarebbe in grado di cambiare alcunchè del suo destino. Il mortale ha un potere sull’immortale: la vita mortale è il solo tempo si accumulano crediti per l’eternità. “Dopo” significa troppo tardi. Così i portatori mortali di anime immortali contano i giorni e i loro giorni contano. (…)

Il corpo si disintegrerà nella materia organica – la polvere tornerà polvere – ma la “persona” (come l’anima di ieri) persisterà nel suo essere individuale. Gli esseri umani sono mortali; la loro gloria può sopravvivere alla morte. Questo ponte svolge molto bene la sua funzione: anzi, esso fornisce il legame tra transitorietà e durata che è il destino dell’uomo e la durata che è una conquista umana. Ancora una volta vale la pena di contare i giorni, e di nuovo i giorni contano. Importa come si vive la propria esistenza; ci si deve guadagnare il ricordo dei posteri, accattivandosene i favori attraverso l’arricchimento delle loro vite non ancora generate o costringendoli al ricordo imprimendo la propria impronta personale sulla forma del mondo in cui abiteranno. Tutti moriranno ma alcuni rimarranno nel mondo finchè ci sarà qualcuno a ricordare, i documenti di archivio non saranno caduti a pezzi e i musei non saranno stati bruciati.

Questo tipo di ponti si costruisce dagli albori della storia (anzi, la storia è cominciata con la costruzione di simili ponti): i primi costruttori furono i despoti e i tiranni. Faraoni e imperatori disposero che i loro resti venissero tumulati in monumenti funebri in grado di sfidare il tempo e che nessun passante potesse ignorare; le storie delle loro gesta dovevano essere scolpite su pietra indistruttibile o intagliate su colonne e archi che nessuno potesse aggirare. Gli individui che costruirono le piramidi e cesellarono le tavolette rimasero anonimi e perirono senza lasciare tracce, ma le loro fatiche spianarono la strada all’immortalità.” (6)

In questa ricerca d’immortalità da parte dell’uomo, la piramide di Saqqara – al pari delle altre che seguiranno – ci mostra, per prima, insieme alla forza sublime del monumento, l’intrigante rapporto esistente fra l’opera e i suoi produttori, un rapporto che scaturisce dall’individuazione del “vero creatore” e dei “beneficiari” della luce della celebrità. E’ questo un aspetto che interessa già gli antichi. (7)

Ma, al di là dei crediti da attribuire agli attori, responsabili, a vario titolo, della costruzione dei “ponti”, eretti per prolungare la vita oltre la morte, è necessario evidenziare come sia sempre l’uomo – con la propria abilità, talento e genialità – a creare opere capaci di sopravvivere alle civiltà che le hanno realizzate; per raggiungere tale risultato, il genere umano deve affidare la propria innata aspirazione all’eternità alla fisicità corposa ed immota delle “cose” inglobando tale afflato spirituale, paradossalmente, nella silente ed inanimata materia.

Se i villaggi costruiti con essenze vegetali o con mattoni di fango si disfanno o vengono dissolti dalle piogge, l’azione distruttrice del tempo non deve intaccare la saldezza della piramide di Zoser, ideata per durare in eterno. Imhotep individua nella pietra il nuovo materiale adatto allo scopo e si attrezza per realizzare l’impresa: organizza squadre di operai che lo estraggono dalle colline di Turah, altre che trasportano i blocchi grezzi in barche sulle acque del Nilo fino a Saqqara, altre ancora che sollevano i massi fino al punto di collocazione, dove gli artigiani della pietra (i primi “lapicidi” della storia) li sagomano per metterli in opera definitivamente; l’intuizione originaria nello scommettere sulla qualità e sulla durata della pietra, e insieme la maestosità della mole litica scalettata, testimoniano del talento e della gloria dell’architetto che, attraverso la propria intelligenza, ha osato sfidare il tempo e l’oblio della morte. A suo onore può essere citato il proverbio arabo: “L’uomo teme il Tempo, ma il Tempo teme le Piramidi”.

E’ probabile che il costruttore della “piramide a gradoni” sia il primo genio, il primo grande creatore dell’architettura che intuisca il valore saldo, durevole, corposo, plastico della pietra, “distillandolo” direttamente dagli spettacoli meravigliosi della natura (orizzonte principale, se non unica fonte di ispirazione, in un’epoca così remota della civiltà umana). Imitare, provare ad eguagliare la solennità dei monti può essere stato alla base dell’originaria idea architettonica; il talento di Imhotep risiede nell’estrarre la roccia e poi nel “ricomporre” le pietre dure in forme sublimi.

Quando i sudditi di Zoser indirizzano per la prima volta il proprio sguardo verso il grandioso tumulo litico ne ricevono – inevitabilmente – una sensazione di vertigine, intrisa di reverenza e timore, posti, con le loro finitissime dimensioni, al cospetto di quelle colossali della piramide a risalti, mole architettonica di dimensioni straordinarie e insieme metafora simbolica, comprensibile da tutti: una scala di oltre sessanta metri di altezza, che si staglia sul paesaggio d’Egitto, una scala con cui l’anima del sovrano può ascendere al cielo unendosi agli dei nell’immortalità.

Nel sabbioso altopiano di Saqqara si assapora ancora oggi il silenzio magico del deserto e l’inalterabile saldezza delle pietre. Si è di fronte ad uno spettacolo “mozzafiato”, quasi la “materializzazione” di un grandioso miraggio. E un effetto del genere, sicuramente, il suo creatore si è proposto di suscitare.

Ai miti e ai grandi eventi siamo soliti associare forme comunicative di genere narrativo, capaci di parlare al pensiero, alla cultura intesa come accumulo di conoscenza e di memoria. Ma i fatti mitici (associati spesso al meraviglioso, all’inusuale, al sublime) non poggiano sempre ed unicamente sull’orizzonte interiore, pacato e distaccato, della ragione. Anzi, nella lunga storia dell’uomo, frequentemente traggono origine dal valore ontologico delle “cose” capaci di produrre, in forma immediata e subitanea, stati d’animo di sommovimento, di stupore, di vertigine, di forte emozione; arte e architettura, con i loro caratteri peculiari e distintivi, sono state indirizzate – più di ogni altra manifestazione dell’attività umana – verso questa particolare strategia, che potremmo definire dell’assalto ai sensi.

La “scala a gradoni” di Imhotep rappresenta in questa linea di azione l’antesignana di ogni svolgimento futuro; oltre che alla spiritualità e all’anima intende rivolgersi ai sensi e al “paesaggio” interiore delle emozioni. Riguardabile come primo colosso di pietra della storia universale dell’architettura, è posta ad eguagliare la maestosità della natura “gettando” chi vi si avvicini in uno stato di sbigottimento, di soggezione. Le dimensioni della mole litica (larghezza, altezza, volume, massa), quindi, come prima connotazione specifica e “meravigliosa” dell’architettura di pietra che, con la sua scala gigante, riduce a misere proporzioni la misura corporea degli uomini. (8)

Saqqara. La piramide a gradoni di Zoser. (foto Davide Turrini)

Liticità “altre” a Saqqara

Il complesso funerario di re Zoser non è costituito soltanto dalla piramide a gradoni, che si innalza nel deserto come una gemma. Siamo di fronte a un complesso ricco di sorprese, di manufatti architettonici ideali, “fissati” indelebilmente con la pietra, che non smetteranno mai di esercitare una influenza sull’architettura dell’Egitto. Proponiamo ora una lettura più ravvicinata, “per parti” significative e caratterizzanti, coscienti che il valore più autentico dell’opera monumentale di Imhotep risieda nella composizione d’insieme.

I “fuochi” di tale composizione ruotano intorno a tre gruppi di elementi: la piramide a gradoni e i suoi annessi, su cui ci siamo lungamente soffermati, il grande recinto murario in “stile di palazzo”, infine gli spazi e i manufatti cultuali disposti all’interno.

La piattaforma funeraria del complesso, posta ad occupare una superficie rilevante di circa quindici ettari (278×545 m), si annuncia attraverso un poderoso muro di cinta (alto 10,50 m), strutturato in prospetto mediante sporgenze e rientranze (in sostanza una versione semplificata dello stile a “facciata di palazzo”) con una serie di bastioni; questi sono disposti a distanze non perfettamente costanti e simulano ingressi turriti, riportando scolpite sulla pietra tredici false doppie porte; l’unico vero ingresso all’area sacra si trova, invece, sul lato sud-est. Nella strutturazione planimetrica si rintraccia l’influenza dell’antecedente tomba reale della Shunet ez-Zebib di Adibo.

La costruzione del circuito murario – al pari delle architetture cultuali interne – è effettuata a mezzo di “piccoli” blocchi squadrati che danno origine a un paramento molto accurato; all’esterno i conci porosi della pietra locale sono sostituiti con quelli di un calcare più fine e compatto, proveniente dalle cave di Turah, sull’opposta riva del Nilo. Le dimensioni degli elementi litici sono confrontabili con quelle dei mattoni d’argilla cruda in uso nella tradizione egiziana sin da IV millennio a. C. L’altezza dei blocchi – e conseguentemente dei filari, che li organizzano in assise regolari ed allineate secondo piani paralleli ma non costanti – oscilla dai 20 ai 26 cm; la lunghezza è anch’essa non uniforme, dando vita ad un’apparecchiatura con giunti verticali variati ad ogni ricorso della muratura.

È questo il primo muro litico dell’architettura mediterranea traduzione stereometrica dei più antichi mattoni di argilla cruda e dei relativi dispositivi assemblativi. I tratti del recinto che sono attualmente visibili, e che mostrano la figurazione “originaria” di un significativo settore del circuito sacro, sono per larga parte ricostruzioni filologiche realizzate da Jean-Philippe Lauer con pietre raccolte prevalentemente sul sito; se dallo spazio antistante il complesso si contempla il manufatto monumentale nel suo insieme, si intuisce il rapporto che doveva esistere originariamente tra i vari elementi: la piramide a gradoni che si sviluppa verso l’alto, in posizione dominante, e il muro perimetrale, in basso, destinato a proteggere (e a “celare”) gli spazi insieme ai manufatti cultuali del complesso funerario.

All’interno, differentemente da quella che sarà l’evoluzione futura dell’architettura egiziana, la composizione non presenta un’organizzazione rigorosamente assiale e simmetrica; tale acquisizione sarà frutto delle successive realizzazioni faraoniche. A Saqqara Imhotep struttura un impianto spaziale più sperimentale ed articolato; un raggruppamento di luoghi enucleati l’uno dall’altro: l’ingresso “colonnato”, il grande campo, il cortile con gli annessi della festa di rigenerazione del faraone (hed-sed), i cortili dei Palazzi del Nord e del Sud, il cortile e il Tempio funerario. Intraprendiamo, ora, il viaggio iniziatico in uno spazio completamente di pietra, che è alle origini della storia della civiltà mediterranea; è possibile scoprire in esso la vita della materia litica, chiamata a “rappresentare” e “re-interpretare” altri materiali, altri stili di costruzione.

Saqqara, il recinto murario. (foto: Giulio De Cesaris)

Si è spesso sostenuto (e sostanzialmente a ragione) che l’architettura egizia, eminentemente volumetrica e massiva, sia rifuggita dallo spazio e che abbia fondato il suo linguaggio, i suoi caratteri specifici, sul megalitismo, sulle relazioni fra corpi tridimensionali, enfatizzati attraverso la modellazione e la plasticità delle parti. Gli spazi interni, s’è detto, sono sempre frammentari e subordinati ai volumi (siano, questi ultimi, impenetrabili come le piramidi oppure “scavati” ritmicamente come gli ordini colonnari dei templi); le masse si presentano come entità più importanti degli spazi; non vi è un sostanziale invito alla permanenza, allo “stazionamento”, bensì una continua sollecitazione al movimento, al cammino, in un orizzonte litico maestoso, in una sorta di pellegrinaggio perenne.

Tale intonazione generale, che si conserverà per tutta la storia dell’architettura monumentale egiziana, trova nel complesso del re Zoser a Saqqara una conferma che, ancora una volta, è l’anticipazione degli sviluppi futuri. L’unico spazio interno di una certa rilevanza dimensionale è quello corrispondente alla lunga sala processionale, posta perpendicolarmente al recinto sacro, al di là della porta di ingresso all’area sacra nell’angolo sud-est. Si tratta di un viale fiancheggiato da lunghe teorie di semicolonne rastremate (alte 6,70 m) la cui configurazione riproduce fasci di steli di giunco i quali, ripropongono nella pietra la forza ascensionale del vegetale, mentre le lastre del soffitto – poste a chiudere, in alto, l’invaso spaziale – raffigurano tronchi di palme accostati.

Dietro la porta, molto stretta, si scopre un “colonnato” a due file contrapposte; anche il passaggio fra le semicolonne rimane strettissimo, quasi a voler sottolineare il processo iniziatico connesso all’entrata nel recinto sacro; questo antro, dall’atmosfera cupa e misteriosa, conduce ad un piccolo ambiente destinato a riti di purificazione e allestito con otto colonne molto più basse di una seconda serie di colonne (innalzate a sorreggere un tetto piano), quasi a suggerire al visitatore di inchinarsi prima di procedere verso la piramide di re Zoser.

Il colonnato ipogeo immette nella zona centrale del recinto sacro, che si presenta attraverso un vasta corte, simile a un grande campo a cielo aperto (108x187m), direttamente ai piedi della piramide a gradoni. Tale invaso è chiuso perimetralmente da muri di pietra a pannelli recanti, in cima, un fregio con serpenti urei; gli stessi che si vedono spesso raffigurati sulla fronte dei faraoni. Si tratta, ancora una volta, della traduzione in pietra del motivo decorativo “a facciata di palazzo” in voga dagli inizi della I dinastia.

Disposti lungo l’asse centrale del cortile, si trovano due cippi e una piattaforma elevata da terra di alcuni gradini; questa combinazione può essere ricondotta a scene d’età protodinastica e agli stessi pannelli rinvenuti nei corridori funerari che raffigurano re Zoser mentre cammina con passi veloci tra due mucchi confinari di pietre. I cippi a ferro di cavallo indicano limiti territoriali (simbolicamente l’estremo confine meridionale e quello settentrionale dell’Egitto), la piattaforma sopraelevata, invece, rappresenta la pedana regale da cui il sovrano scende per compiere “corse rituali” (da intendersi come presa di possesso delle terre del regno) oppure dalla quale presiede – in posizione solenne ed immota – alle cerimonie ufficiali.

Saqqara, il colonnato ipogeo d’ingresso al recinto sacro. (foto Davide Turrini)

Il vasto cortile di fronte alla piramide è, quindi, lo spazio di “apparizione del re”, lo spazio in cui il sovrano può essere contemplato in una cornice di autorappresentazione, nella vita di trascendenza che gli è concessa oltre la morte.

Sul lato sud si apre un pozzo che conduce ad una delle due tombe del faraone, che è contrapposta a quella collocata sotto la piramide a gradoni, destinata a custodire non la salma, ma l’anima invisibile del sovrano.

Proseguendo nella visita al complesso di re Zoser è possibile rilevare – oltre l’eco della tradizione in mattoni crudi nello stile a “facciata di palazzo” – la presenza in filigrana di una seconda tradizione costruttiva che eserciterà un’influenza duratura sulla futura architettura egiziana in pietra. Ci riferiamo alla tipologia dei templi locali del periodo protodinastico (con intelaiatura in travi lignee e chiusure parietali in pannelli di stuoie) che ricevono proprio a Saqqara una “traduzione litica” dell’originaria configurazione a tabernacolo-tenda, diventando modello duraturo ed influente per l’architettura templare. (9)

Lungo il lato orientale del recinto si raggruppano, in modo enucleato e con accessi “tortuosi”, vari edifici che completano il complesso funerario; si tratta di una serie di manufatti molto particolari, posti a rappresentare le “dipendenze cultuali” della tomba reale.

Il primo nucleo riguarda il particolarissimo spazio-corte connesso alla festa heb-sed, una delle rappresentazioni rituali fondamentali dell’antica monarchia egiziana. Si tratta della celebrazione del grande giubileo, che scandisce il regno terreno del sovrano al termine di un periodo di trent’anni, finalizzato a rigenerare il vigore fisico e spirituale del faraone, intaccato dall’esercizio del potere e dal peso delle responsabilità di governo. Numerose raffigurazioni dell’Antico Egitto restituiscono scene istituzionali di tale evento regale. Saqqara ci viene incontro ad illustrare, volumetricamente e spazialmente, tale cerimonia grazie alla solida scenografia allestita con manufatti di pietra. Una serie di edifici ritmicamente allineati, addossati ai lati lunghi di una corte parallela al muro di cinta, sono posti a rappresentare i tempietti delle divinità provenienti da tutte le province del Nord e del Sud del regno.

Le immagini restituiteci dal sito, in larga parte testimoni di una ricostruzione filologica ad opera di Jean-Philippe Lauer che dal 1945 ha condotto gli studi e il restauro del complesso, ci mostrano una serie di piccoli edifici impostati su planimetrie rettangolari, i cui modellati reinterpretano, attraverso il solido e corposo materiale litico, le forme e gli assetti esili dei tabernacoli-tenda in legno e stuoie. L’insieme litico, altamente volumetrico e solido, garantisce al re Zoser un ambiente eterno per la celebrazione della festa heb-sed; nel complesso di Saqqara siamo di fronte ad una replicazione, su larga scala, di tutto l’arredo (cappelle, chiostri, troni ecc.) necessario alla celebrazione del giubileo regale. Gli edifici escludono ogni possibilità d’uso (le porte sono scolpite sulle pareti, gli spazi interni risultano cortili ciechi circondati da muri) proponendosi come modelli prim’ancora che come edifici veri e propri; tali prototipi, realizzati con il calcare di Turah, influenzeranno tutta la futura l’architettura templare in pietra.

Negli edifici che arricchiscono lo scenario del cortile dedicato al giubileo reale sono rintracciabili ulteriori trascrizioni litiche legate al tema colonnare. Un organico naturalismo è leggibile nelle semicolonne addossate ai muri del Palazzo del Nord; di sezione vagamente triangolare, tali supporti riproducono le piante di papiro, sia nel fusto che nella chioma, presentando un trattamento stilizzato dei capitelli con foglie aperte pendenti verso l’esterno. Ad offrire un’ulteriore variante al tema sono poste le colonne, sovrapposte ai muri del Palazzo del Sud, trattate con motivi a scanalature concave che rimandano a tronchi lavorati con ascia a lama convessa. La particolare forma di questi elementi costruttivi ha ricevuto un’attenzione storiografica particolare, vista la loro assonanza con l’ordine dorico dell’architettura greca.

Nel valutare criticamente la traduzione in pietra delle costruzioni in mattoni ed in elementi vegetali, così come si legge all’interno del complesso funerario di re Zoser, alcuni storici dell’architettura antica hanno parlato d’immaturità, di incapacità degli Egizi di interpretare in modo originale il materiale che si affaccia per la prima volta nella storia dell’architettura. E’ stato rilevato come le antiche forme trasmigrate nella nuova tecnica non abbiano coerenza con i materiali litici; solo le generazioni successive – s’è detto – saranno in grado di conseguire la piena padronanza e valorizzazione delle potenzialità della pietra.

Per quanto ci riguarda, siamo di diverso avviso e guardiamo l’opera di Imhotep da una prospettiva particolare. L’esperienza c’insegna che le materie dell’arte non sono intercambiabili senza che si produca una modificazione sostanziale, “senza che la forma – per citare Henry Focillon – passando da una data materia all’altra, subisca una metamorfosi”. Cerchiamo, allora, di guardare e riflettere con più attenzione sul repertorio formale che il cambio di materiali produce a Saqqara, dove mattoni di argilla cruda e supporti verticali di origine vegetale (sottoforma di canne o fusti di pali) sono, per la prima volta, trasposti nella pietra.

Sinora le due tecniche primitive, che utilizzano risorse di natura deperibile, sono sostanzialmente autonome e inconciliabili fra loro. Rappresentano due tradizioni architettoniche con stili costruttivi e formali distinti. Da una parte, abbiamo la tecnica dell’argilla cruda, con grandi volumi di materiale “molle” che va sovrapposto e fatto gravare a terra con piani murari di grande spessore, che non possono “aprirsi” ad una logica tettonica; un procedimento, quindi, sostanzialmente ancorato e bloccato alla rigida economia muraria, alla stratificazione e alla continuità – in orizzontale e in verticale – del materiale, configurato in elementi regolari di forma parallelepipeda.

Su una diversa logica d’impiego si pone, invece, la tecnica lignea, dove la morfologia dei suoi componenti di base risulta in primo luogo caratterizzata dalla snellezza degli elementi di partenza; in tale sistema costruttivo non è più il corpo massivo del blocco murario a predominare bensì la linearità, l’intelaiatura strutturale, in cui una dimensione s’impone sempre sulle restanti.

Si tratta quindi di due concezioni dell’architettura molto distanti fra loro, separati da una sostanziale diversità morfologico-dimensionale ed insediativa degli elementi costruttivi di riferimento: massa versus esilità, stratificazione continua nel piano murario versus infissione “puntiforme” nel terreno.

L’inedita tecnica in pietra da taglio fonde, per la prima volta nella storia dell’architettura, due stili tecnologici che non avevano mai comunicato fra loro. La metamorfosi avviene attraverso l’alchimia di una materia solida e duratura che “fissa”, all’interno di una tecnica innovativa, i due elementi costruttivi archetipici dell’architettura delle origini – il muro e il supporto verticale – fino a quel momento incapaci di integrarsi, in forma coerente, in un sistema unitario di composizione, di progetto.

L’innovazione più grande di cui ci dà testimonianza il microcosmo in pietra di Saqqara, è proprio la compiuta integrazione e innovazione della tettonica lignea nell’alveo della stereotomia litica; Imhotep traduce nella pietra lavorata alcune caratteristiche figurative dell’architettura primitiva in canne o in legno realizzando infine una trasposizione monumentale del tema connesso ai supporti lineari verticali. In modo sorprendente vengono “fissate” nella pietra le mezze colonne (o le colonne a tre quarti) addossate ai muri di calcare.

In questo caso i fasci di canne, i fusti di papiro, i tronchi lavorati ad ascia, prendono corpo in un diverso e più durevole materiale; ciò comporta, alla fine, un diverso destino formale, un cambiamento delle loro dimensioni, del loro volume, della loro forza e del loro carattere architettonico. A causa di una specifica scelta o, forse, per la mancanza di un dominio completo della nuova materia, l’azione creativa si arresta ad un certo punto, impedendo alla colonna di dispiegarsi in piena autonomia come “figura” della composizione architettonica e spaziale. Il processo è, comunque, avviato. (10)

Saqqara, ingresso al complesso funerario.

Il progetto invisibile

Ci siamo, forse, troppo attardati sul complesso funerario di re Zoser nel tentativo di cogliere – nel momento straordinario del suo esordio – la vita della materia litica, avviata verso l’arte. Siamo stati lungamente fermi sull’artefatto; su quelle rovine “immote” ma fisicamente evidenti che, pur menomate dal tempo e dagli uomini, sono ancora così salde sulle sabbie del deserto egiziano e sono parte integrante della storia universale e del mito.

Non è più possibile cogliere, invece, l’orizzonte intellettuale, tecnologico e burocratico che ha consentito tali superbe realizzazioni e che è connesso all’organizzazione di una intera società, tesa a gareggiare con il tempo e la natura, a “soggiogare” la terra e le sue rocce per le esigenze rappresentative di sovrani desiderosi di immortalità.

Il recinto murario, gli edifici cerimoniali e la stessa piramide a gradoni richiedono, a monte, un atto ideativo molto preciso e – allo stesso tempo – estremamente ponderato e pianificato; in altri termini presuppone un progetto d’architettura come mai sinora è stato.

Ma la prefigurazione dell’opera, da sola, non basta.

La rivoluzione introdotta da Imhotep a Saqqara non è unicamente di ordine architettonico. Innovare i modi di costruzione introducendo la pietra squadrata richiede il coordinamento fra ideazione (progetto), approvvigionamento della materia (escavazione e lavorazione dei blocchi litici) e tecnica di costruzione (trasporto, messa in opera di cantiere).

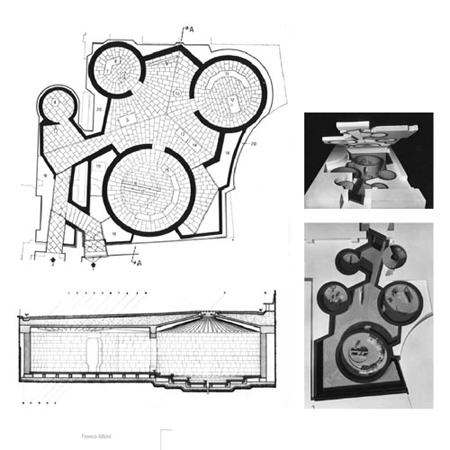

Si rende necessaria, soprattutto, un’esatta definizione dell’opera in una fase notevolmente anteriore all’operatività del cantiere. Tale prefigurazione deve essere, inoltre, “rappresentata” e “comunicata” a mezzo di elaborati (piante, sezioni, disegni quotati) o di modelli tridimensionali capaci di simulare i modi e le sequenzialità di costruzione dell’opera, ben prima che un ordine regale indirizzi e incanali uomini, mezzi, e materiali litici verso la costruzione.

Dal progetto alla pratica, quindi, e non viceversa.

A differenza dell’opera litica informe, la tecnica introdotta da Imhotep presuppone un lavoro propedeutico al cantiere. Senza una regia estremamente definita – da cui far scaturire istruzioni scritte o verbali – non è possibile la corretta selezione ed estrazione delle pietre; oltretutto, valutato che il materiale viene trasportato da lontano, tali prescrizioni vanno trasmesse a distanza e in modo efficace. Si intuisce, conseguentemente, come la geometria e la scrittura, indispensabili alla esecutività materiale dell’opera, riconducano il progetto dell’architettura in pietra squadrata all’interno di un ristretto gruppo sociale di figure di corte, preparate e ben introdotte nella compagine burocratica dello stato.

Eugenio Battisti, in uno stimolante articolo dal titolo “Prima, il monumento”, conferma la tesi del fondamentale ruolo svolto dai disegni e dai modelli nella realizzazione dell’architettura faraonica. L’architetto e geologo polacco Wieslaw Kozinski assegna un’importanza maggiore ai modelli tridimensionali in scala rispetto ai disegni bidimensionali, ritenendo i primi più illuminanti nella prefigurazione delle forme complesse e dei dispositivi assemblativi nati con l’introduzione della tecnica della pietra da taglio; la presenza di plastici accurati, predisposti e discussi continuamente in cantiere, potrebbe essere alla base della grande precisione raggiunta. (11)

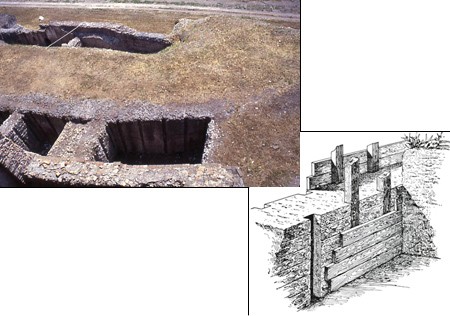

Gli egiziani sono i primi a impegnarsi, dopo adeguati addestramenti, a frantumare le rocce delle montagne che si elevano lungo il corso del Nilo, riducendole in blocchi regolari da ricomporre poi in cantiere. Si mostrano, oramai, indipendenti dai condizionamenti, dalla dipendenza nei confronti della natura, dalla raccolta di materiali informi e spesso eterogenei sparsi in superficie; la grande architettura monumentale ricorre al “prelievo”, all’escavazione della roccia, che è sottomessa ad esigenze e ad aspettative umane oramai ambiziose.

I costruttori imparano a conoscere le pietre, iniziano a richiederne di specifiche, con un certo numero di qualità (meccaniche, durative, decorative, simboliche) che portano a selezionare i litotipi locali ma anche ad adottarne – per impieghi particolari – altri che provengono da luoghi lontani, come nel caso del calcari duri, dei porfidi, dei graniti.

Nè saranno trascurate le pietre più specificatamente ornamentali come l’alabastro, il basalto, la quarzite.

Le caratteristiche del materiale sono state sicuramente valutate, in origine, in base alla durezza delle rocce, che ha reso il taglio di cava più o meno difficoltoso ed impegnativo. Per via empirica si sarà formata una elementare, ma efficace classificazione delle diverse pietre disponibili: molto tenere, tenere, compatte, dure, durissime. Così i lapicidi e gli architetti di corte, che ne veicolano le applicazioni, avranno incluso fra le prime le arenarie, fra quelle intermedie i calcari, fra le ultime le brecce, i porfidi, i graniti con cui – a partire dal II millennio a. C. – si erigeranno i monumentali obelischi monolitici.

Gli strumenti impiegati per il distacco e la lavorazione dei blocchi litici sono realizzati mediante pietre dure – calcare, selce – con le quali si producono scalpelli ed efficaci percussori (con o senza manico), oppure grazie all’uso di di materiali metallici – rame, bronzo (dalla fine del III millennio a. C.), ferro temperato (in età tolemaica) – per la fabbricazione di scalpelli e picconi corti a doppia punta destinati, prevalentemente, al taglio e all’incisione delle pietre tenere. Siamo solo agli inizi di una nuova epoca, ma il quadro è tracciato, si tratterà solo di ampliarlo, perfezionarlo, arricchirlo.

La maggior parte dei lavori connessi all’approvvigionamento del materiale litico e alla costruzione saranno cadenzati in funzione delle piene del Nilo nei mesi più caldi. Masse ingenti di operai – spostate stagionalmente dalle attività dei campi – lavoreranno sotto lo sguardo severo dei guardiani (rais) che sorvegliano l’andamento esecutivo degli edifici monumentali e verranno alloggiati in quartieri appositamente dedicati alla manodopera, come attestano i reperti presso la piramide di Chefren.

Man mano che gli archeologi riportano alla luce dalle sabbie di Giza le abitazioni degli operai (qui impiegati in numero impressionante, dalle 20000 alle 30000 unità), le cui braccia robuste hanno reso possibile la costruzione delle piramidi, si delinea la “fisionomia” – sino ad oggi deformata – degli uomini e delle donne, protagonisti dell’immane sforzo richiesto dallo spostamento di grandi blocchi litici, pesanti a volte più di 40 tonnellate. Benchè, sin dall’antichità, tali operai siano stati descritti come masse di schiavi, allontanati forzatamente dagli affetti familiari e costretti a lavorare sotto la minaccia della frusta, le testimonianze archeologiche odierne ci indicano che si è trattato di egiziani comuni, oltretutto assai orgogliosi di costruire per il re e l’eternità.

Le piramidi di Giza.

fg145

Oltre Saqqara, Giza

Saqqara contiene in nuce, come s’è detto, tutti gli sviluppi futuri dell’architettura in pietra dell’Egitto faraonico, incarnandone lo stato arcaico, originario. Il passaggio dalla “scala di pietra” di Imhotep alle piramidi a facce piane (la prima della nuova generazione è quella di Medun della fine della III dinastia) si può interpretare come frutto di un’evoluzione naturale.

Con la IV dinastia siamo di fronte alla codificazione matura della tomba reale quale piramide classica, contraddistinta anche da un diverso rapporto rispetto ai restanti edifici cultuali; non più insediata al centro del complesso funerario, come a Saqqara, ma fondale maestoso e puro di una composizione lineare che si prolunga fino a raggiungere la piana alluvionale del Nilo. Le sistemazioni delle monumentali tombe faraoniche non sono più incentrate sulla grande corte per l’apparizione del sovrano e sulle particolari architetture destinate alla celebrazione del giubileo reale (festa Sed), ma sul tempio inteso quale sede di culto dello spirito del re, rappresentato in varie statue nell’atto di attendere offerte. La nuova tradizione ci mostra un re divinizzato, rappresentante del dio-sole, e assegna alla piramide il significato di simbolo dell’astro di luce, inteso quale forza suprema.

I faraoni dell’Antico Regno, nella loro storia dinastica, com’è noto, spostano frequentemente il luogo di sepoltura e le loro colossali tombe al fine di “ri-localizzare” l’attenzione dei loro contemporanei ed “eclissare”, in qualche modo, lo splendore dei monumenti dei predecessori. Due generazioni dopo Zoser, con la IV dinastia, il centro viene trasferito a quindici chilometri a nord di Saqqara, nella brulla piana di Giza sulla riva occidentale del Nilo. Il nuovo sito – cosa assai rara nella storia egiziana – rappresenta per gli studi archeologici una delle poche aree di indagine caratterizzate da uno sviluppo omogeneo, quanto a continuità e leggibilità storico-cronologica.

Le piramidi di Giza possono essere lette come il logico sviluppo di una ricerca architettonica che evolve la “scala di pietra” di Saqqara, caratterizzata da una concezione chiaroscurale e pittografica, verso un corpo volumetrico che è espressione di puro astrattismo geometrico. Il passaggio dalla piramide a gradoni alle piramidi con superfici lisce e spigoli netti, capaci di conferire una presenza “pura” alla loro architettura, non si spiega che attraverso una “idealizzazione” e una “razionalizzazione” del profilo originario. Mantenendo l’ordinamento generale del “grande tumulo”, se ne regolarizza il modellato a grandi risalti realizzando una sorta di tipizzazione figurativa della massa litica, una definitiva ed atemporale stabilizzazione geometrica. Affermazione, quindi, di un ordine astratto che diventa veicolo eminentemente intellettuale e simbolo teologico.

Nella piana di Giza, risultato di un enorme sbancamento, frutto delle mani dell’uomo, tre maestose piramidi di diversa scalarità sono insediate l’una accanto all’altra secondo una precisa direzione (da nord-est a sud-ovest, con il limite settentrionale occupato dalla Grande piramide) ed una insuperata purezza compositiva d’insieme; si tratta, com’è noto, delle tombe sorte per ordine dei faraoni Cheope, Chefren e Micerino che innalzano meteoriti geometrizzate di calcare e granito alte rispettivamente 146, 144 e 65 metri.

Insediati a poche centinaia di metri dalle rive del Nilo, questi grandiosi cumuli litici geometrizzati formano una lunga fila di “montagne artificiali”, dalle forme rigorose orgogliosamente intente a sostanziare una sfida fra l’architettura della natura e quella dell’uomo. Prive di un vero e proprio spazio interno valgono anch’esse – come la scala di Zoser – per il corpo compatto della loro massa; hanno un solo esterno e solo attraverso quello “comunicano”. La loro scala è quella paesaggistica e a Giza tale carattere risulta ancora più evidente che a Saqqara.

La piramide di Cheope s’impone fra tutte le altre. Siamo di fronte alla più grande massa compatta di blocchi litici che sia stata mai messa in opera dall’uomo: oltre due milioni e cinquecento metri cubi per circa sei milioni di tonnellate di pietre, alcune delle quali pesano più di quindici tonnellate. Le colossali dimensioni (230x230x146,6 m, oggi il tumulo litico risulta alto 137 m e si conclude con una piccola piattaforma) si arrestano alla superficie esterna, originariamente liscia, brillante e riverberativa dei raggi del sole grazie al rivestimento in blocchi di calcare bianco di Turah, smantellato dagli arabi fra il XIII e XVII secolo per reimpiegarlo negli edifici del Cairo. Salda ed imponente su una superficie di oltre quattro ettari, la Grande piramide inclina a 51° 52′ le sue quattro facce, orientandole con una precisione sbalorditiva verso i punti cardinali: indicata, sin dall’antichità, come una delle Sette meraviglie del mondo civilizzato (prima per vetustà ed imponenza), la piramide di Cheope è anche l’unica che risulti oggi perfettamente riconoscibile e solida. (12)

Ma a Giza non si coglie unicamente l’evoluzione del “tipo arcaico” delle piramidi. La stessa concezione della costruzione in pietra non è più quella degli inizi; differenze sostanziali si rilevano nel succedersi di poche generazioni. Il complesso di Saqqara fa caso a sè; esso rappresenta lo stato originario della tecnica muraria a piccoli conci “maneggevoli”, facilmente trasportabili, messi in opera senza la necessità di opere provvisionali particolari. Elementi litici di dimensioni più significative sono già attestati nel monumento funerario di Horus Seklem Khet, successore di Zoser, dove i blocchi di pietra utilizzati per la costruzione del muro di cinta risultano alti 50-52 cm, quasi il doppio di quelli di Saqqara.

A Giza è da registrare l’impiego di monoliti di ancor più ragguardevole mole (tale uso si manterrà invariato per almeno due millenni) che testimoniano il pieno dominio del materiale, che viene configurato attraverso un minor numero di lavorazioni da parte dei lapicidi, sia pur a fronte di un impegno più oneroso nel trasporto e nella messa in opera dei blocchi. Accanto al calcare, rifinito e messo in opera con tale precisione da suscitare meraviglia sin dall’antichità, quando le piramidi ostentano intatto il loro rivestimento, appare – in una nuova veste d’impiego – il granito rosso di Assuan, estratto dalle cave localizzate nei pressi della prima cateratta del Nilo. (13)

L’altro gigante di Giza non è meno imponente di quello di Cheope. Chefren innalza la “montagna” litica regale fino a 143 m (oggi supera di poco i 136 m, conservando in cima un settore dell’originario rivestimento in calcare di Turah) e utilizza gli stessi materiali della tomba del predecessore, a partire da una base in blocchi di granito; ma il motivo di maggiore interesse del complesso è legato al tempio basso (o inferiore) dove troviamo il granito di Assuan impiegato in modo inedito.

L’edificio sacro a valle s’impone per i suoi impressionanti caratteri di monolitismo granitico. L’organismo spaziale è serrato da una piattaforma quadrata di 45x45m con i muri esterni (alti 12,5-13 m) di calcare locale in forma di mastaba monumentalizzata; all’interno tutto è scandito dal rigore geometrico dell’angolo retto. Chi vi accede riceve, inizialmente, l’impressione di uno spazio labirintico, senza uscita; la direzione di percorrenza è invece solo celata, momentaneamente, dall’architetto del tempio.

Due ingressi, prossimi alle estremità della facciata, conducono ad un vestibolo dal quale, attraverso un passaggio, si giunge ad uno spazio ipostilo – in forma di atrio con pianta a T rovesciata – scandito, centralmente, da una teoria di sedici pilastri monolitici di granito a sezione quadrata e, sull’inviluppo murario, da ventitrè statue (in alabastro, scisto e diorite) raffiguranti Chefren seduto. Una di queste, realizzata in diorite, è fra le più eccellenti della statuaria egiziana di ogni tempo e ci presenta la raffigurazione del sovrano sul trono, con il falcone Horo che ne stringe la nuca con le ali.

Nello spazio centrale i pilastri levigati e rilucenti sono posti a sorreggere architravi, anch’essi granitici, con ruolo di appoggio strutturale per il solaio di copertura, secondo lo schema canonico del sistema trilitico dell’architettura egiziana. L’imposta dell’intradosso della sala, attestata ad un livello più alto dei muri perimetrali, consente alla luce di filtrare diagonalmente, attivando nello spazio ipogeo un gioco di fasci luministici che valorizzano le statue del re, disposte su di una pavimentazione rilucente e sontuosa di alabastro.

Due bracci si diramano, lateralmente dal vestibolo ipostilo; il primo, a sinistra, conduce a tre spazi angusti e ciechi ricongiunti attraverso una schema a dente di pettine; il secondo, a destra, attiva un corridoio oltre il quale si snoda la rampa che unisce il tempio inferiore a quello superiore, recuperando il dislivello di 45 m esistente fra i due spazi cultuali della tomba reale.

Nel tempio a valle il granito s’afferma in un uso strutturale ed architettonico ad un tempo (il materiale è impiegato anche per il rivestimento a forte spessore dei muri interni) superando, così, l’utilizzazione eminentemente “puntuale”, limitata agli elementi più sollecitati della costruzione – così come è attestato dalla ricerca archeologica sin dalle mastabe reali della II dinastia – e avviandosi ad assumere un ruolo sempre più importante nell’evoluzione dell’architettura egiziana. Progressivamente le sue peculiari qualità di spinto monolitismo, di resistenza ai carichi e all’azione degli agenti atmosferici – a cui si aggiunge il pregio estetico connesso al disegno della materia, al suo colore, alla lucidabilità superficiale -porteranno all’impiego del granito anche in applicazioni molto particolari come gli slanciati obelischi e i grandiosi fusti colonnari dei templi.

Sotto il profilo cronologico, gli obelischi d’Egitto hanno valorizzato per primi su scala monumentale il monolitismo, la tenacia, la durezza del materiale; opere in forma di “alti pilastri”, si innalzano dal suolo liberi da ogni “impegno architettonico”, con la sola finalità rituale, religiosa.

“Mai monumenti nella storia dell’uomo – afferma Raniero Gnoli – hanno attratto culture così diverse come gli obelischi. Essi nacquero colle piramidi all’inizio dell’Antico Regno, connessi colla religione di Re-Atum, che i teologi di Eliopoli vagheggiavano di estendere a tutto l’Egitto. Un obelisco (dice Plinio) è una rappresentazione dei raggi del Sole e questo è il significato della parola egiziana che lo designa. Quale che fosse, esattamente, il loro significato originario, gli obelischi, nel rivolgimento dei tempi e delle civiltà, hanno sempre continuato ad essere, per gli uomini, il simbolo e come la veste di una straordinaria essenza spirituale. La loro capacità simbolica ed allusiva si è di volta in volta modulata secondo le aspirazioni ed i sogni di coloro che li ammiravano, mai spenta. Re-Atum ed i culti solari dell’antico Egitto, sono solo una tappa della loro storia. Cambise, quando mise a ferro e fuoco Tebe, comandò che il grande obelisco di Tuthmosis III fosse risparmiato. Augusto ne portò due in Roma, ad ornamento del suo sepolcro. Un obelisco, quello stesso ammirato da Cambise, è l’ultimo dono d’un imperatore all’antica Roma.” (14)

Il litotipo specifico con cui sono realizzati tali “cippi” monumentali è il granito rosso e roseo di Assuan; con lo stesso materiale, ridotto in blocchi di significativo spessore, sono rivestite le parti basamentali delle piramidi di Chefren e Micerino. Il granito s’impone nella realizzazione degli obelischi, comunque, solo ad una certa data. Dopo gli esemplari di “prima generazione” legati ai programmi dell’Antico Regno (in genere manufatti di dimensioni contenute, formati da conci di calcare riconnessi gli uni agli altri, come nelle comuni opere di murature) i temi dominanti della progettazione diventano la definizione morfologica del tipo e il gigantismo dimensionale, che vengono, d’ora innanzi, sempre associati agli apporti che solo la materia granitica sembra poter assicurare.

Il più antico obelisco in granito rosa a Heliopolis (XX sec. a. C.) è alto circa 20 m; risulta già del tipo e delle proporzioni canoniche, che rimarranno fisse per tutta la restante storia egiziana: “pilastro” monolitico assai slanciato, con la base a sezione quadrata, progressivamente rastremato verso l’alto fino alla terminazione a pyramìdion. Nel Nuovo Regno, fra il XVI e il XIII sec. a. C., si registra la massima diffusione degli obelischi, posti a sfidare, attraverso il simbolismo della massa litica “raggruppata” intorno all’asse verticale, gli altri edifici di pietra della maestosa tradizione egiziana. In genere l’altezza è dieci volte il lato di base: l’obelisco di Hashepsowe a Karnak è alto 29,50 m, quello di Thutmosis III – pervenutoci infranto – è di 37,77 m; un’iscrizione dello stesso sovrano fa riferimento, addirittura, ad un obelisco di 57 m.

La ricerca indirizzata ad ottenere, all’interno dei giacimenti di cava, i monoliti più grandi possibili spinge gli architetti egiziani – che normalmente innalzano coppie di obelischi davanti ai portali degli edifici templari – ad utilizzare blocchi granitici di diversa dimensione, senza preoccuparsi della conseguente asimmetria compositiva. Le aree di approvvigionamento di Assuan ci hanno restituito una testimonianza eccezionale, rappresentata da un blocco continuo di proporzioni ragguardevoli (circa 30 m di lunghezza) la cui escavazione è rimasta incompiuta a causa di alcune imperfezioni del banco roccioso. Lungo i fianchi la roccia risulta già sezionata da un ampio scavo, che mette in evidenza la regolarizzazione geometrica della materia in fase di distacco; ad un’estremità è leggibile la fessurazione della pietra verificatasi, sicuramente, durante il taglio, e che ne ha comportato l’abbandono per la perdita di quelle caratteristiche di integrità e perfezione, considerate irrinunciabili nell’obelisco. Questo reperto ci offre oggi preziose informazioni sulle antiche tecniche di scavo.

Un aspetto che ha molto appassionato gli studiosi del mondo antico è proprio la modalità di estrazione del granito, che è da considerare il litotipo più duro fra quelli impiegati dalla civiltà egiziana; la sua elevata durezza, rapportata alla ristrettezza di mezzi tecnici disponibili, ha fatto sorgere una serie di interrogativi a cui la ricerca archeologica ha dato, ad oggi, solo parziali risposte. Gli strumenti metallici in rame o in bronzo (scalpelli, picconi corti a doppie punte, cunei ecc.), molto validi ed efficaci per l’escavazione delle pietre tenere egiziane, risultano inutilizzabili per la roccia quarzifera; l’impiego di rame temprato, per quanto capace di intagliare il granito, avrebbe comportato un consumo proibitivo di materiale lungo le fasi di escavazione.

Per l’estrazione, notevolmente lenta e laboriosa, di questo duro litotipo è oramai accettata la tesi dell’impiego di pietre sottoforma di rudimentali strumenti di percussione, con o senza manici. Il gran numero di martelli e, soprattutto, di sfere di dolerite (roccia dura di natura basaltica) rinvenute nelle aree di cava confermano come la percussione (o “pestatura”), costituisca la modalità operativa fondamentale sia dell’escavazione che della lavorazione successiva del granito. Le sfere di dolerite presentano un diametro variabile dai 12 ai 30 cm e un peso di 4-6 kg; tali “bocce” litiche nelle varie operazioni sono impugnate con entrambe le mani, così come appare in alcuni rilievi scolpiti provenienti da Tebe.

Alle fasi di escavazione e sgrossatura, condotte mediante azioni di battitura, seguono quelle di rifinitura a mezzo di pietre che, grazie ad un’azione di strofinio, progressivamente levigano e lucidano il materiale. È molto probabile che la sabbia quarzifera sia stata utilizzata quale abrasivo ideale a basso costo per le lavorazioni connesse alla segagione e alla foratura del granito, soprattutto in presenza dell’uso di utensili metallici in rame e in bronzo (trapani tubolari, trapani a punta sottile, seghe) dato che “come il diamante viene tagliato dal diamante, così è naturale che il quarzo venga tagliato dal quarzo. (15)

Alfonso Acocella

* Il lungo saggio rieditato sul blog costituisce il primo capitolo de L’architettura di pietra, Firenze, Lucense-Alinea, 2004, pp. 624. Le foto che illustrano il saggio sono di Giulio De Cesaris e di Davide Turrini.

(1) “L’imbasamento geologico della regione, costituto da una potente serie scistoso-cristallina, cui si accompagnano rocce magmatiche, sia intrusive che effusive, offre ottimi graniti, come quelli bianco-neri e rosei (questi ultimi anche con varietà a grossa grana) della zona dell’antica Syene (attuale Assuan), porfidi e porfiroidi, talora di magnifico effetto decorativo, come il cosiddetto porfido rosso antico dell’Alto Egitto (Gebel Dukhan), e persino rocce clastiche, largamente impiegate in antichità, come la breccia verde della valle del Qessir, pure nell’Alto Egitto. Le coltri sedimentarie mesozoiche (Cretaceo) e paleogeniche, eminentemente calcaree, offrono materiali – talvolta anche arenacei – di più modesto pregio, ma di più facile escavazione e lavorazione, e perciò di assai largo impiego, anche nelle lavorazioni monumentali. Tra questi materiali, ricordiamo anzitutto i calcari a grandi mummuliti dei cosiddetti ‘strati di Mokattam’ dell’Eocene. L’impiego più importante di questi calcari fu, indubbiamente, quello per la costruzione della massa principale delle piramide del gruppo di Gizah (Kheops, Khephren e Mykerinos).” Attilio Moretti, "Muraria, Arte" p.276, in

Enciclopedia dell’Arte Antica Classica ed Orientale, Roma, Poligrafico dello Stato, 1963, pp. 267-284.

(2) Le sepolture regali (mastabe) dei primi sovrani rappresentano – contrariamente ai templi – una tipologia ricorrente, "permanente", di costruzione per tutto il periodo protodinastico. La loro genesi è da collegarsi al rito di monumentalizzazione del tumulo di terra (o di sabbia) che resta dopo lo scavo della tomba stessa. “Come sappiamo – usando le parole di Kazimierz Michalowski – la terra che ricopre una tomba prenderà sempre, per ragioni puramente statiche, la forma di un tumulo dalle pendici oblique. La mastaba, come tomba di notabili, era composta da tre parti principali: la camera funeraria sotterranea, il pozzo che la collegava verticalmente alla superficie e una costruzione a forma rettangolare, in mattoni crudi o pietra, a sezione trapezoidale, che agli arabi ricordava un banco, in arabo mastaba, da cui il nome.” Kazimierz Michalowski, "L’orizzonte di Ra" p. 146, in L’Arte dell’Antico Egitto, Milano, Garzanti, 1990 (ed. or., L’Art de l’Ancienne Egypte, 1968), pp. 605.

(3) La figura di Imhotep è entrata nel mito ricevendo, addirittura, onori divini nel Nuovo Regno (a File si conserva un tempietto costruito in suo onore elevato da Tolomeo Filadelfo) sia pur per attributi non specificatamente connessi all’attività artistica o scientifica; visir di re Zoser, primo architetto di cui si sia tramandato il nome ed una lunga fama postuma associati ad un edificio monumentale. Lo storico greco-egizio Manetone (vissuto nel III sec. a. C., codificatore della prima cronologia dei regni dinastici egiziani) indica esplicitamente Imhotep quale inventore dell’arte di costruire con la pietra da taglio. Sullo zoccolo basamentale della statua del sovrano collocata nel recinto funerario si leggono incisi il nome e i titoli di Imhotep, figura inequivocabilmente dominante: "Portasigilli del Re del Basso Egitto, primo agli ordini del Re, amministratore della grande dimora, principe, Capo dei veggenti."

La considerazione guadagnata in vita con la costruzione della piramide a gradoni e la posizione raggiunta – primo sacerdote di Ra ad Eliopoli (ovvero la più alta carica religiosa dopo il faraone) – nel regno di Zoser confermano il riconoscimento tributato, come a pochi, all’interno del mito faraonico, indirizzato, per secoli, ad assorbire ogni talento individuale nell’attività collettiva di corte, regolamentata da decreti reali, . Si preferiva lodare i meritevoli quali ottimi funzionari piuttosto che riconoscere loro le qualità di geniali artisti o di grandi architetti. “L’abilità del grande architetto era intesa come un’esecuzione splendida di un ordine regale, sullo stesso livello dell’organizzazione di una numerosa e difficile spedizione alle cave di pietra, o di un’opera di pulizia di canali navigabili…” Barry J. Kemp "Il ruolo dell’iniziativa individuale" p. 107 in Antico Egitto. Analisi di una civiltà, Milano, Electa, 2000 (ed. or. Ancient Egypt. Anatomy of a Civilation, 1989), pp. 331.

(4) “L’originalità più profonda dell’architettura come tale risiede forse nella massa interna. Dando una forma definita a questo spazio cavo, essa crea veramente il suo proprio universo. Senza dubbio i volumi esterni e i loro profili inseriscono un elemento nuovo e del tutto umano nell’orizzonte delle forme naturali, alle quali anche il loro conformarsi, o il loro accordo meglio calcolati, aggiungono sempre qualcosa d’imprevisto. Ma, a ben riflettere, la cosa più meravigliosa è l’avere in qualche modo concepito e creato un inverso dello spazio. L’uomo cammina ed agisce all’esterno di tutte le cose: egli è perpetuamente al di fuori e, per penetrare oltre le superfici, bisogna che le spezzi. Il privilegio unico dell’architettura tra tutte le arti, ch’essa costruisca dimore, chiese o navigli, non è d’assumere un vuoto comodo e di circondarlo di garanzie, ma di costruire un mondo interno che si misura lo spazio e la luce secondo le leggi d’una geometria, d’una meccanica e d’un’ottica che di necessità rimangono incluse nell’ordine naturale, ma su cui la natura non ha presa.” Henri Focillon, "Le forme nello spazio" p. 35, in Vita delle forme, Torino, Einaudi, 1990 (ed. or. Vie des Formes, 1943), pp. 134.

(5) Il rinvenimento, negli spazi di accesso alla piramide, di elementi di rivestimento in calcare accuratamente sagomati con tagli obliqui, ha portato alcuni studiosi ad avanzare l’ipotesi che la piramide a gradoni rappresentasse solo il primo nucleo di una costruzione (ottenuta con blocchi grossolanamente lavorati) destinata a ricevere in un secondo tempo – secondo il modello delle piramidi classiche – un rivestimento in materiale più duro. La massa litica sovrasta e protegge una serie di corridoi a distribuzione di camere sotterranee che individuano, nell’insieme, l’appartamento funerario di re Zoser. Il suolo viene scavato fino ad una profondità di 28 m per l’allestimento delle stanze; la cripta che custodisce il sarcofago reale viene rivestita di blocchi enormi di granito di Assuan (monoliti alti circa 4 m, trasportati sulle acque del Nilo per circa 1000 km). Ornano e "danno luce" a questo regno delle tenebre una serie di pannelli maiolicati in toni saturi di blu posti ad evocare il cielo; in posizione laterale si può ammirare la raffigurazione incisa di Zoser che presiede alla cerimonia della festa Sed, con lo stesso passo sostenuto (indicante la corsa) che contraddistingue la simbologia connessa al grande cortile che fronteggia la piramide a gradoni.

Per una esauriente esame del complesso funerario di re Zoser si vedano i dettagliati lavori di Jean-Philippe Lauer: La Piramide à degrès, Cairo, 1936 (-1933); Histoire monumentale des pyramides d’Egypte, Cairo, 1962; "Les monuments des trois premières dynasties, mastabas et pyramides à degrès" pp. 34-51 in AA.VV., L’art ègyptien au temps des pyramides, Paris-New York, Rèunion des Musèes Nationaux, 1999, pp. 415. Architetto ed archeologo, Lauer – morto nel 2001 all’età di 99 anni – ha lavorato con continuità a Saqqara per oltre settant’anni (più del doppio del tempo impiegato per la costruzione del monumentale complesso). Si deve a lui la scoperta (1926), l’attento studio e il restauro della piramide a gradoni, strappata al deserto che la lasciava appena affiorare all’interno di un immenso mare di sabbia.

(6) Zygmunt Bauman, "C’è vita dopo l’immortalità?" p. 299 in La società individualizzata, Bologna, Il Mulino, 2002 (ed. or. The Individualized Society, 2001), pp. 318.

(7) “Sono tutti d’accordo – afferma Diodoro Siculo nel I sec. a. C., intrattenendosi sulle "meraviglie" architettoniche dell’Antico Regno – nel dire che questi monumenti sono superiori a tutti gli altri innalzati in Egitto, non solo per la mole delle costruzioni e per le spese impiegate, ma anche per l’abilità tecnica rivelata dai loro costruttori. E aggiungono che si devono ammirare più gli architetti delle opere che i sovrani che le hanno commissionate e finanziate: infatti per realizzare i loro progetti i primi hanno fatto ricorso al proprio ingegno e al proprio desiderio di gloria, mentre i secondi non hanno fatto altro che ricorrere alle ricchezze avute in eredità e alle molestie inferte agli altri.” Biblioteca storica I 63. Il brano è riportato a p. 169 del volume di Peter A. Clayton e Martin J. Price, Le Sette Meraviglie del Mondo, Milano, Einaudi, 2003 (ed. or. The Seven Wonders of the Ancient World), pp. 210.

(8) Ci preme sottolineare come la "misura" dimensionale della piramide di Saqqara, intesa quale grandiosa mole, conseguita da Imhotep, rappresenti solo una – sia pur molto peculiare – delle connotazioni specifiche della materia litica, la cui potenzialità (insieme alla durevolezza) è, per prima, recepita e "messa in valore" nella fase iniziale della storia dell’architettura di pietra. Col tempo si aggiungeranno al vigore delle dimensioni dei "giganti di pietra" dell’Egitto, le raffinatezze plastiche di piccole dimensioni tradotte dai Greci grazie all’uso dei calcari, e del marmo bianco, e più tardi in età augustea, la "seduzione" dei marmi policromi e rilucenti della tradizione di Roma.

Alla base di ogni aggiornamento, di ogni evoluzione applicativa della varietas delle pietre rimane, comunque, la stessa strategia: colpire i sensi.

(9) “Avvicinarsi a questa tradizione costruttiva a base lignea è possibile solo per via indiretta, attraverso antichissime immagini (molto avare di dettagli), oppure mediante i reperti di tabernacoli-tende dell’Antico Regno (utilizzati per i viaggi dei funzionari di corte, per i funerali sul Nilo o per le celebrazioni solenni) venuti alla luce in alcune tombe. "I due più celebri – come avverte Barry J. Kemp – sono le cabine delle barche funerarie di Khufu (Cheope) a Giza e la tenda della regina Hetepheres, madre di Khufu, rinvenuta nella tomba di costei, sempre a Giza. Le varie fonti concordano sulla loro struttura: sottili supporti lignei, spesso terminanti superiormente in un germoglio di papiro; intelaiature anch’esse lignee, sottili e piatte, per la copertura, a volte leggermente incurvate in modo regolare, o anche asimmetrico. Nella parete frontale queste tende di carattere ufficiale potevano essere aperte completamente, oppure in parte, con lo schermo che ne celava la zona inferiore. Il termine antico per definire queste costruzioni era seh e uno dei geroglifici usati per scriverlo era il disegno semplificato della costruzione stessa." Barry J. Kemp, "Le tipologie ideali in architettura" p. 94 in Antico Egitto. Analisi di una civiltà, Milano, Electa, 2000 (ed. or. Ancient Egypt. Anatomy of a Civilation, 1989), pp. 331.

(10) A distanza di circa duemila anni si riassisterà in Grecia ad un fenomeno simile, legato al processo di litizzazione dell’architettura sacra dell’età geometrica, quando i muri di argilla delle celle diventeranno scrigni litici stereotomici, i pali lignei del porticato si trasformeranno in peristasi di pietra. Le problematiche, per molti aspetti, sono già annunciate, anticipate a Saqqara;ma tale coincidenza non ci meraviglia più di tanto, consci del fatto che l’uomo ricomincia, spesso, la stessa storia, sia pure in condizioni e modi sempre diversi.

(11) Eugenio Battisti, "Prima, il monumento" pp. 85-91 in Angelo Ambrosi, Enrico Degano Carlo Zaccaria (a cura di), Architettura in pietra a secco, Fasano, Schena Editore, 1990, pp. 578; si veda, per l’analisi delle tecniche costruttive, il volume di Kazimierz Michalowski, L’Arte dell’Antico Egitto, Milano, Garzanti, 1990 (ed. or. L’Art de l’Ancienne Egypte, 1968), pp. 605.

(12) Plinio, nel libro XXXVI della Storia Naturale, riporta una lista di dodici autori antichi che si sono intrattenuti a descrivere con ammirazione le piramidi di Giza. Erodoto, Diodoro di Sicilia, Strabone – fra questi – ne rappresentano le figure più note ma anche le più profonde per le osservazioni svolte.

Filone di Bisanzio, in età più tarda, verso la fine dell’impero romano, così sintetizza lo spettacolo delle piramidi di Giza: “La costruzione delle piramidi di Menfi è quasi impossibile, e la loro descrizione incredibile. Sono infatti montagne sovrapposte a montagne, ed è inconcepibile con la mente come si poterono alzare massi cubici di tali dimensioni, senza che nessuno riesca a capire nemmeno con quale mai forza si poterono smuovere simili pesi. La base quadrangolare di sostegno è formata di pietre affondate nel terreno della stessa dimensione di quelle sovrastanti, e il tutto si ritira lievemente, in modo da formare la figura di una piramide o di una squadra. L’altezza è di trenta cubiti, il perimetro di sei stadi. L’intera opera è così compatta e levigata, da sembrare, il tutto, un’unica e nativa struttura di sasso. Invece vi sono congiunti diversi generi di pietre colorate. Ora la pietra è bianca e marmorea, ora etiopica e nera, e ancora la cosiddetta ematite, la variopinta verde e diafana portata fin lì, dicono, dall’Arabia; altre pietre ancora sono di un viola vitreo, o simile alla cotogna, ovvero di porpora, non diversa da quella che si estrae dai crostacei marini.” Filone di Bisanzio, I Sette grandi spettacoli del Mondo, p. 161 in Peter A. Clayton e Martin J. Price, Le Sette Meraviglie del Mondo, Torino, Einaudi, 2003 (ed. or. The Seven Wonders of the Ancient Word, 1988), pp. 210.

(13) Le cave, coltivate dagli egiziani sin dalla I dinastia, saranno mantenute in attività e potenziate dai romani che ne estrarranno grandi quantità di granito trasferendole, via mare, sia nella capitale che in tutte le importanti città dell’impero. Le regioni prossime ad Assuan forniranno a Roma anche altri graniti (granito bigio, granito nero ecc.) che verranno, comunque, sempre finalizzati ad usi di tipo "arredativo" od "allestitivo" (statue, vasche, pavimentazioni ecc.).

(14) Raniero Gnoli, "Graniti, dioriti, serpentine" p. 145, in Marmora Romana, Roma, Edizioni dell’Elefante, 1988 (I ed. 1971), pp. 289.

(15) Giorgio Ortolani, "Lavorazioni di pietre e marmi nel mondo antico", p. 22 in Gabriele Borghini (a cura di), Marmi antichi, Roma, Edizioni De Luca, 1997, pp. 341.