30 Gennaio 2006

Pietre dell'identità PostScriptum

Sulle ali di Perseo (III parte)

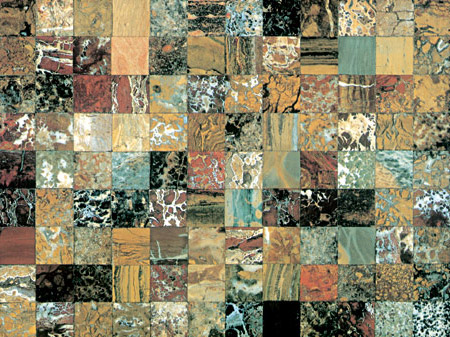

Stone Museum (foto Archivio Kengo Kuma)

Pietre rarefatte

Nel tentativo di disseppellire “altri” corpi leggeri di pietra ci siamo avventurati ad un certo punto nei territori affascinanti delle trame dove si incontrano materia e vuoto, luce ed ombre.

La nozione di trama ci rinvia al concetto di demarcazione, di separazione ottenuto attraverso un tracciato di linee e/o di corpi allo scopo di segnare dei confini. Confini, si badi bene, non assoluti, perentori (come i muri che recintano uno spazio) bensì dispositivi filtranti che promettono lo “svelamento” delle realtà che stanno al di qua e al di là di essi.

Alla trama associamo – simultaneamente – il significato della separazione e della connessione; in essa si legge la trasformazione e la dislocazione della materia che viene “messa in movimento” all’interno di un dispositivo che attira lo sguardo e promette in qualche modo una realtà prossima ad essere disvelata.

Il senso a cui la trama risponde è quello di mettere in relazione entità molto diverse fra loro: materia e vuoto, luce e ombre.

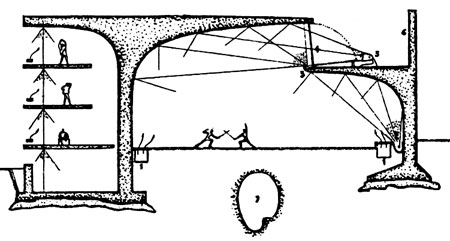

“Ombre (luce) così ricche e complesse, che giustificano una catalogazione gerarchica; e poichè ignoro se già esista, ho cominciato a farmene una personale. Inizio l’elenco con la famiglia delle ombre di maggiore finezza e qualità, quelle degli alberi. Ombre fresche, per la circolazione dell’aria tra gli strati di foglie e per l’evaporazione insospettatamente elevata delle stesse. Ombre colorate, leggermente diverse in ogni specie per il duplice aspetto di trasparenza e di riflesso di talune foglie in talaltre (…). Ombre che vibrano per il movimento di tutti questi schermi, ombre deliziosamente odorose in epoche diverse per le diverse specie.”

Così Oscar Tusquets citato da Anna Barbara in Storia di architettura attraverso i sensi. (1)

Dall’atmosfera ineffabile (fatta di finezza, trasparenza, movimento) delle ombre fra gli “strati di foglie” al ritmico chiaroscuro geometrico fra “strati di pietra”, questo è il percorso che vorremmo proporre a chi ci segue nel nostro argomentare.

Far diventare più rada – o, se si vuole, meno compatta e coesa – la pietra significa “assottigliarla”, “distanziarla”, “discretizzarla” e soprattutto “sospenderla” rispetto alle membrature portanti degli edifici, proprio come le foglie leggere e distanti le une dalle altre s’innestano sui rami solidi dell’albero. Si tratta di strategie di distribuzione della materia litica convergenti verso l’obiettivo di “dimagrimento” della pietra posta ad incontrare il vuoto, la luce e il suo negativo (l’ombra).

Nagasaki Prefectural Art Museum (foto Archivio Kengo Kuma)

L’azione della luce, quale fattore attivo e modellante la materia, è portatrice di una diversa interpretazione del tema della leggerezza. Non più flussi luminosi filtrati in modo omogeneo e diffuso (così come nel caso delle “pietre trasparenti”) bensì una luce agente più “scenograficamente” su un “tessuto litico discontinuo” che passa all’interno della trama di pietra senza intermediazione alcuna, oppure ne rimane in superficie a lumeggiare o ombreggiare con diversa intensità.

In sostanza schermi in cui il design, l’opacità e il colore della materia si incontrano con l’immaterialità e la leggerezza del vuoto, della luce e dell’ombra.

La convenzionale corposità della pietra in questi casi si rarefà, si ritrae in trame geometriche a volte fitte e profonde, altre volte rade e sottili; schermi funzionali ed estetici, griglie modulari semitrasparenti (o semioscuranti), leggere, filtranti che poggiano a terra o risultano sospese a mezz’aria.

L’intreccio luce_pietra_vuoto_ombra produce sul piano figurale effetti contrastati e sottolineati fra gli elementi che entrano nella composizione architettonica a trame; tessuti fortemente frammentati, discontinui, dove la pietra libra nell’aria, leggera, sospesa fra materialità e immaterialità.

La strategia della rarefazione implica il distanziamento della materia e l’abbandono della omogeneità così tipica dell’opera muraria tradizionale (dove la pietra, staccata dal banco roccioso e ridotta in piccole dimensioni, tenta poi nella fabbrica di ricrearne la continuità originaria). È ancora la luce naturale agente dall’esterno (o quella artificiale capace di operare dall’interno) ad essere la sottoscrittrice di leggerezza della pietra la quale rinasce in una visione inedita dove la logica assemblativa (generalmente “a secco”) risulta non più unicamente legata ad una stratificazione orizzontale, bensì anela a guadagnare anche quella verticale o a disporsi più liberamente in griglie oblique o incrociate.

Avvicinandosi alle opere contemporanee che inscrivono i dispositivi materici in “modi costruttivi” (o tecnologici) sembra aprirsi una doppia via allo svolgimento del tema architettonico delle “trame litiche”: parete-schermo parzialmente rarefatto, oppure diaframma fortemente permeabile alla luce e alla trasparenza visiva in cui i caratteri di discontinuità materica risultano maggiormente enfatizzati.

Le soluzioni delle trame litiche filtranti esprimono con più efficacia la ricerca – tutta contemporanea – delle nuove tendenze architettoniche internazionali impegnate nella “valorizzazione delle superfici” attraverso un trattamento che si emancipa dalla struttura archetipica del muro, ma anche dai modi dell’involucro sottile chiudente.

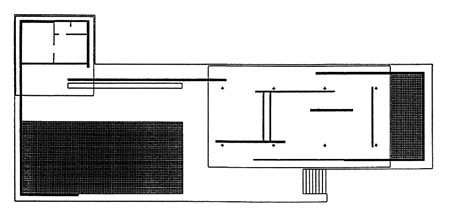

Kengo Kuma nel suo Stone Museum sembra offrirci, in un’unica opera d’architettura, entrambe le declinazioni della rarefazione accostaste al modo convenzionale dell’opera muraria massiva dei vecchi edifici restaurati.

Altrove abbiamo svolto considerazioni sul tema degli schermi discontinui che qui di seguito, in qualche modo, riprendiamo. Le architetture contemporanee non di rado assumono, propongono, risoluzioni di involucri parietali dove il rapporto pieno-vuoto non sempre è a favore della parete piena. L’involucro chiuso lascia il campo ad un’interpretazione di parete più libera nella fattispecie di diaframma di separazione solo parziale fra spazio esterno e spazio interno.

L’essere aperto o l’essere chiuso di una parete viene così sperimentato all’interno di quella archetipa interrelazione ambientale fra accesso e ostacolo, fra permeabilità visivo-luministica e inaccessibilità.

Kulturspeicher a Würzburg di Brückner & Brückner

Fra questi due poli opposti si collocano le strutture di parziale chiusura verticale che impediscono l’attraversamento fisico, non necessariamente però quello visivo e luministico; schermi in cui piccole e regolari fenditure spiccano come figure in miniatura; trame ricche di tessiture e di ritmi chiaroscurali attraverso passaggi graduali; diaframmi litici che individuano o suggeriscono spazi protetti e occultati, altre volte raggiungibili solo visivamente.

Di qui l’utilizzo frequente di dispositivi che vengono applicati in sovrapposizione alle chiusure esterne degli edifici in corrispondenza delle superfici trasparenti al fine di controllare gli effetti di soleggiamento/illuminazione fungendo da filtro alle radiazioni solari dirette senza limitare completamente la vista esterna.

Gli elementi risultano spesso fissati a telai strutturali portanti (fissi o mobili), mantenendo nel tempo il medesimo posizionamento ed orientamento oppure modificandosi al variare delle condizioni di soleggiamento ed illuminazione.

Siamo di fronte alla leggerezza della pietra (assottigliata) o – più realisticamente – di fronte a quella del suo doppio, il vuoto che sottrae peso alla prima sospendendola nell’aria.

Alfonso Acocella, Davide Turrini

Leggi i commenti alla prima parte del post e partecipa al dibattito

(1) Oscar Tusquets “Un ombracolo in un auditorium a Las Palmas” p. 209 in Anna Barbara in Storia di architettura attraverso i sensi, Milano, Mondadori, 2000, pp. 341.

SPAZI COMUNI | REINVENTARE LA CITTA’|

SPAZI COMUNI | REINVENTARE LA CITTA’|