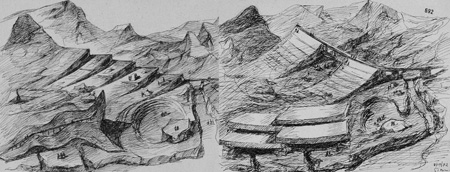

Cave di marmo delle Alpi Apuane (foto Alfonso Acocella)

Il presente post edita estratti del progetto Pietre di Toscana promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Regione Toscana Assessorato Cultura.

Incipit

“Diamo per scontato che la scelta dell’oggetto di uno studio non è innocente, che presuppone già un’interpretazione preventiva, e che è ispirata dal nostro interesse attuale. Riconosciamo che l’oggetto non è un puro dato, bensì un frammento di universo che si delimita in base alle nostre intenzioni. Ammettiamo anche che il linguaggio con il quale segnaliamo un dato è già lo stesso linguaggio nel quale lo interpreteremo ulteriormente. Ciò non toglie, tuttavia, che, a partire da un desiderio di sapere e di incontro, la nostra attenzione si orienti in due direzioni distinte: una riguarda la realtà da cogliere, l’essere o oggetto da conoscere, i limiti del campo di indagine, la definizione più o meno esplicita di ciò che ci interessa esplorare: l’altra riguarda la natura della nostra replica: i nostri apporti, i nostri strumenti, i nostri fini – il linguaggio che utilizzeremo, i mezzi di cui ci serviremo, i procedimenti a cui faremo ricorso. Certo, siamo noi l’unica fonte di questa doppia scelta: è per questo che scegliamo così frequentemente i mezzi di esplorazione in funzione dell’oggetto da esplorare e, reciprocamente, gli oggetti in funzione dei metodi. Ma non c’è nulla di più necessario dell’assicurare il maggior grado possibile d’indipendenza reciproca tra oggetti e mezzi. Se è auspicabile che lo stile della ricerca sia compatibile con il suo oggetto, non è meno augurabile che lo scarto e la differenza fra noi stessi e ciò che aspiriamo a conoscere meglio, tra il nostro “discorso” e il nostro oggetto, siano marcati con la massima cura.” 1

In viaggio

Abbiamo preso coscienza di aver fatto numerosi viaggi indirizzando lo sguardo e la riflessione verso le materie, le superfici, i modi configurativi, i corpi plastici degli artefatti dell’uomo. Alcuni di questi viaggi sono conclusi – e solo apparentemente lontani e dimenticati – altri risultano in corso, altri aspettano un futuro propizio per materializzarsi. Fra questi vi è quello – appena vagheggiato – indirizzato verso le Pietre di Toscana.

Perchè – potremmo chiederci – il modello del viaggio per avvicinare la Toscana di pietra?

Intanto, perchè vale sempre la pena di partire.

Ogni viaggio è sempre una scommessa interiore, con le personali inclinazioni, le curiosità intellettuali indirizzate ad avvicinare a conoscere le cose del mondo, a ri-scoprirle, a di-svelarle a se stessi e agli altri. Poi – potremmo aggiungere – perchè il viaggio è inevitabilmente progetto in quanto comporta l’individuazione di una meta, l’esplorazione di un orizzonte.

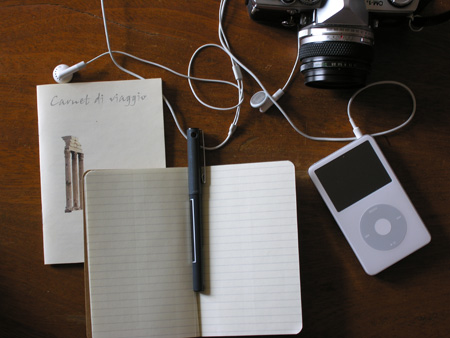

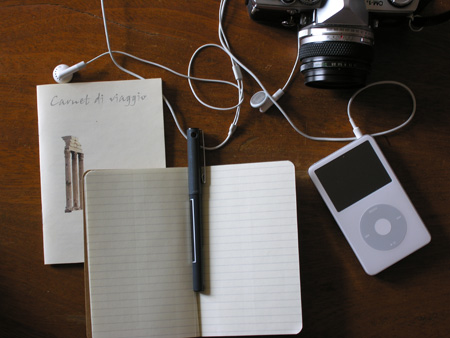

Se il viaggio è l’azione, la persona che lo progetta e lo esegue ne rappresenta la parte attiva, il protagonista. Tale viaggiatore – il nostro attore ideale – ne traccia, insieme all’itinerario, le relative tappe, le soste, il ritmo e le modalità di movimento insieme all’armamentario intellettuale e strumentale utile ad assicurare con efficacia lo svolgimento del viaggio stesso.

Gli strumenti di registrazione della realtà per la produzione di ricordi.

(foto Alfonso Acocella)

Viaggiare nello spazio e nel tempo

Le dimensioni del viaggio, come sappiamo, sono sempre molteplici. Se ci guardiamo intorno, se ci muoviamo nell’ambiente – soprattutto in quello di pietra che vorremmo indagare – non possiamo dubitare dell’esistenza del passato giunto fino a noi attraverso corpi e forme evidenti, spesso eloquenti e monumentali, assorbite, incapsulate, nel grande palinsesto contemporaneo.

Il viaggio nello spazio fisico è sempre anche viaggio nel tempo, mai esperienza di solo presente, o solo “in nome” del presente. “Di solito immaginiamo che il trascorrere del tempo sia lineare. Immaginate una fila di persone che camminano una dietro l’altra. È evidente chi è davanti e chi è dietro a qualcun’altro. Questo è come il tempo lineare.

Ma supponiamo che la fila di persone stia camminando in un circolo. Chi ne fa parte sa chiaramente chi ha davanti e chi ha dietro. L’idea generale di un davanti e un dietro non ha più senso se si pensa a tutto il cerchio, ognuno è davanti e dietro a tutti. Viaggiare nel tempo equivale a chiudere questa linea in un circolo”2.

Di qui l’assunzione – all’interno del viaggio che vorremmo intraprendere fra le Pietre di Toscana – di una concezione del tempo di tipo “circolare” (opposto a quello “lineare”) capace di mostrare interesse, di valorizzare le testimonianze di ogni tempo, anche di quello molto distante da noi. Il nostro progetto di viaggio – sospeso fra impegno di ricerca, attesa, scoperta ed incontro – è alimentato da un’aspettativa di avvicinamento alla tradizione ma, allo stesso tempo, vuole emanciparsi da una visione nostalgica, ferma ai valori del passato, pur aulici e riconosciuti internazionalmente come quelli della Toscana, certamente riaffermandoli, ma anche implementandoli con dati nuovi, con opere, visioni, modi fruitivi e comunicativi tipici dell’età contemporanea.

Il riconoscimento dei luoghi storici di pietra aspira all’attualizzazione, alla volontà di trascinarli verso un nuovo progetto, in una inedita valorizzazione. Ecco allora che gli itinerari e le azioni che si intende promuovere sul territorio (con i loro tragitti e i loro luoghi inscritti nella geografia litica della Toscana) delineano, attraverso dei fili invisibili e nodi di riferimento, una rete multipolare frutto di un’intersezione e sovrapposizione fra passato e presente.

Terme San Giovanni A Rapolano Terme, Siena (foto Archivio Terme)

Il rischio dell’assunzione ampia e contestuale dell’armatura fisica, culturale, temporale è quello di imbastire un itinerario disorganico, se non addirittura di perdere il filo di coerenza del percorso e della direzione verso il mondo delle Pietre di Toscana. Ma la possibilità di confrontarsi con i modi del tutto inediti che – in questo avvio di millennio – regolano i rapporti dell’uomo con le immagini, la materia, lo spazio e il tempo ci appare come un obiettivo irrinunciabile da perseguire. D’altronde mai come nella società attuale si sovrappongono, complessificandosi e ibridandosi, stratificazioni molteplici di luoghi, di idee, identità, mentalità, temporalità, opportunità.

Ricercare un’interrelazione tra cultura contemporanea e tradizioni storiche della regione toscana, costituisce l’obiettivo implicito del nostro viaggio.

Da questi presupposti scaturisce la volontà di un coinvolgimento ampio dei tanti soggetti attivi sul territorio: le istituzioni pubbliche, le fondazioni e le associazioni culturali, i centri di ricerca, l’imprenditorialità e la produzione, i creativi, gli operatori del marketing territoriale, al fine di una messa in luce non scontata che punta ad una più approfondita conoscenza e ad una valorizzazione delle risorse geologiche ed ambientali, dei luoghi del lavoro, dei beni architettonici della Toscana di pietra.

Dal Blog_architetturaipietra al Portale Pietre d’Italia

Quale strumento di comunicazione delle acquisizioni di informazioni, di dati e delle prime azioni sul territorio legate al progetto Pietre di Toscana si intende adottare strategicamente la rete di internet e, all’interno delle sue potenzialità, il dispositivo di nuova generazione qual è il weblog nelle sue potenzialità relazionali. Tale format si presta – con le sue caratteristiche di comunicazione istantanea, interattiva, economica e condivisibile all’interno della sua logica di rete – ad offrire condizioni favorevoli di pubblicazione di contenuti inerenti le più diverse sfere di interesse, alternando taglio, modalità e genere di narrazione; adottando potenzialmente anche una comunicazione veloce e contestuale per immagini, così tipica della contemporaneità.

Obiettivo prioritario del progetto al nastro di partenza riguarda l’evoluzione del blog_architetturadipietra.it in portale Pietre d’Italia con la volontà, al suo interno, di avvicinare, scoprire, documentare e alla fine riverberare all’esterno i caratteri salienti della Toscana di pietra.

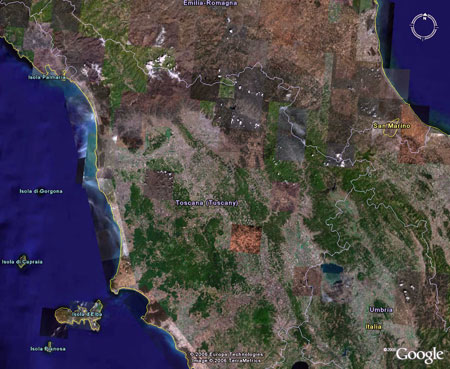

Pietre d’Italia (elaborazione Davide Turrini)

Rivisitazione della Toscana storica attraverso una strategia culturale contemporanea che punti a sviluppare relazioni di rete e ri-attraversare mediante flussi di dati, di informazioni, il territorio della regione sollecitando, il livello delle conoscenze, dei saperi, delle opportunità di valorizzazione delle risorse litiche in senso lato.

L’azione di osservatorio e di documentazione – da compiersi attraverso la raccolta di dati (ricerca di base) ed indagini sul campo (frutto di viaggi, esplorazioni, reportage incontri) – ha come finalità la “proiezione” della geografia storica legata alle pietre e ai marmi della regione toscana in quella contemporanea; una sorta di monitoraggio territoriale di opere, manufatti, siti, ma anche attento ai centri di formazione e di produzione, ai poli di ricerca, agli istituti e strutture di formazione, alle aziende e laboratori artigiani legati al mondo della trasformazione delle pietre.

Si punta, in sostanza, alla costruzione di un sistema informatizzato organizzato attraverso parole chiave in base alle quali sia facile orientarsi, potendo rintracciare e recuperare informazioni, dati, conoscenze ed anche sollecitare contatti, incontri, scambi.

Un vero e proprio Atlante contemporaneo digitale della Toscana di pietra che si configuri – allo stesso tempo – come banca dati, mappa territoriale, spazio pubblico di condivisione di idee in cui vi sia la possibilità di racconto, di partecipazione, di confronto: un potente polo accumulativo che mette in rete le informazioni significative raccolte, promuovendo relazioni fra discipline, saperi, figure e professionalità operanti sul territorio della regione.

Tale spazio – in forma di avanzato website comunitario – non dovrebbe limitarsi ad assumere il carattere di un contenitore che organizza e distribuisce agli utenti i dati raccolti, ma porsi l’obiettivo di diventare uno spazio di partecipazione, di comunicazione, di aggiornamento, di formazione, di confronto, di creatività.

Sperimentare le potenzialità connesse alle nuove modalità di fare cultura significa, per il nostro progetto, tentare di intercettare e promuovere processi di rete, valorizzare in forma non scontata le risorse intellettuali e materiali, aggregabili a partire dal tema delle pietre di Toscana.

Azioni sul territorio fra eventi e cantieri del fare

Il viaggio conoscitivo lungo gli itinerari delle Pietre di Toscana è indirizzato all’individuazione e al coinvolgimento di figure attive, di protagonisti, di luoghi, di spazi, di potenzialità progettuali latenti sul territorio assumibili come caposaldi all’interno di un programma di produzione di eventi e manifestazioni.

L’azione di riconoscimento e riabilitazione dei saperi storici legati alle Pietre di Toscana vuole ricercare e promuovere un aggiornamento contemporaneo da intendersi quale campo dinamico, aperto alla sperimentazione e alle ibridazioni disciplinari, alle sollecitazioni provenienti anche dall’esterno della regione che vanno rintracciate, captate e ricondotte – attraverso manifestazioni, attività, esperienze – al territorio toscano.

L’idea di fondo è di promuovere una serie diversificata di eventi (per scala, per tipologia, per luoghi di svolgimento) al fine di garantire all’interno della geografia territoriale un flusso di iniziative incentrate sui contenuti e sul richiamo d’immagine di artisti, architetti, designer di fama capaci di produrre corto circuiti intellettuali e richiamo di pubblico interessato al progetto culturale delle Pietre di Toscana.

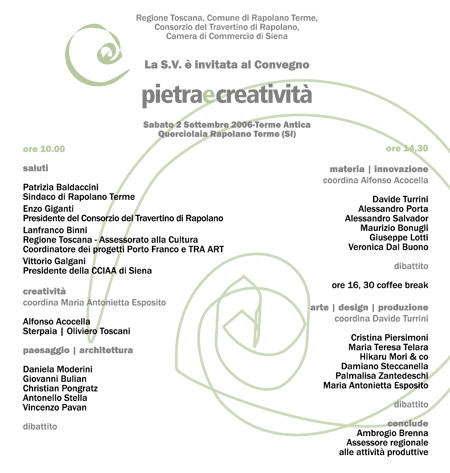

“Pietra e Creatività”. Il Convegno del 2.9.2006 di Rapolano Terme.

In una società sempre meno stabile e stanziale, qual è quella contemporanea, caratteristica degli eventi è quella di proporsi in forma dinamica, di “spettacolo” coinvolgente cercando di attirare il pubblico insediato sul territorio e – al contempo – intercettare la mobilità, i flussi di persone in movimento all’interno della regione.

Progettare e organizzare eventi, richiamare ed accogliere pubblico dal territorio e – in parallelo – darne cronaca, narrazione e riverberazione comunicativa, rappresentano azioni intenzionalmente poste alla base del progetto Pietre di Toscana.

L’individuazione di un target di fruitori di riferimento a cui indirizzare e rivolgere gli eventi appare fondamentale per la riuscita delle singole manifestazioni culturali.

Altrettanto fondamentale è la mappatura degli spazi idonei e delle risorse umane presenti sul territorio toscano per l’organizzazione e la promozione degli eventi stessi. Luoghi per produrre e divulgare cultura contemporanea legata al mondo della pietra; spazi pubblici e privati interdisciplinari in cui far crescere creatività, confronto, incontro.

Seminari e cantieri del fare finalizzati all’approfondimento ed aggiornamento delle modalità di trasformazione della materia litica, di messa opera, di applicazione, di progettazione contemporanea rappresentano un diverso orizzonte operativo del progetto Pietre di Toscana.

L’esplorazione dei modi di impiego della pietra (ri-abilitazione delle modalità antiche di massa e di monolitismo; ma anche indagine di campi applicativi nuovi legati ai caratteri di trasparenza, di leggerezza, di sottigliezza, di fluidità, di mix tecnologico) intende diffondere sapere tecnico aggiornato, conoscenze funzionali al progetto contemporaneo.

Itinerari di pietra

L’idea progettuale degli Itinerari di pietra è finalizzata a riguardare le aree della regione secondo una logica di percorsi territoriali tematici integrati facendo emergere e fruire i capisaldi storici e contemporanei, artistici o di cultura materiale, del paesaggio di pietra: il mondo delle cave insieme a quello della produzione industriale ed artigianale, i siti archeologici e le testimonianze del passato, le opere moderne e contemporanee, i centri di ricerca, di sperimentazione, di sperimentazione, di formazione ecc.

Un ruolo attivo di sostegno e di collaborazione alla strutturazione contenutistica, organizzativa e di fruizione di tali itinerari sarà ricercata rispetto alle realtà istituzionali e culturali dei territori legati ai quattro poli estrattivi principali della Toscana (il comprensorio marmifero apuo-versiliese, quello del travertino di Rapolano a sud di Siena, il comprensorio della pietra serena nel cuore dell’Appennino tosco-romagnolo, l bacino dell’alabastro di Volterra); realtà produttive tutte inscritte in contesti geografici di grande interesse, ricchi di testimonianze, di beni culturali, architettonici ed ambientali.

Cave di pietra serena a Firenzuola (foto Alfonso Acocella)

Intersecando le linee ricongiungenti assetti paesaggistici, centri urbani minori, opere d’arte e d’architettura con quelle che collegano cave, aziende di trasformazione, laboratori del fare, atelier artistici e, poi ancora, con quelle legate alla valorizzazione delle potenzialità dei luoghi (artigianato, prodotti eno-gastronomici, scentri termali ecc.) si intende tracciare itinerari di attraversamento non scontati ricchi di opportunità e di varietà quanto ad oggetti di fruizione, di conoscenza, di godibiltà esperienziale.

Un modo per fruire e vivere più coscientemente ed intensamente il territorio della Regione. Gli Itinerari di pietra si ricollegano – attraverso l’idea del movimento, dei loro percorsi, le tappe, le soste proposte – direttamente alla dimensione del viaggio che abbiamo evocato in avvio del progetto Pietre di Toscana.

Mostre, istallazioni

Al fine di non chiudere il progetto Pietre di Toscana all’interno della territorialità fisica regionale, intercettando le possibilità di aggancio alle reti di relazioni sia di livello nazionale che internazionale (alle quali lo stesso mondo della produzione lapidea sostanzialmente si rapporta, esportando materie, semilavorati, componenti a sistema, tecnologie produttive) è strumentale un programma di mostre tematiche, alternate nel tempo ad esposizioni monografiche incentrate sull’opera di architetti, designer, artisti stranieri.

L’inaugurazione delle manifestazioni espositive faciliterebbe il coinvolgimento diretto dei personaggi a cui le stesse mostre sono dedicate attraverso l’organizzazione di conferenze, la partecipazione a workshop, cantieri d’arte che fungerebbero da atto di richiamo per il pubblico e per gli organi di stampa e della comunicazione.

Per tali manifestazioni è ipotizzabile un diretto sostegno delle aziende di produzione anche con esposizione di prototipi al vero.

Verso la pietra con i sensi

Attività transdisciplinari di sperimentazione nella produzione di progetti culturali più vicini all’idea di “intensificazione emozionale” saranno ricercate attraverso la valorizzazione del rapporto corporale, del mettere e del mettersi in gioco fisicamente attraverso i sensi.

Lungo una parallela direzione di lavoro creativo saranno esplorate, inoltre, le nuove esperienze connesse alle ricostruzioni in atmosfere simulate e spazi virtuali.

L’universo litico è, così, assunto come sfondo degli eventi (sfondo a volte reale, materico, tridimensionale; altre volte solo allusivo utilizzando la forza evocativa del cyberspazio culturale) mentre i sensi ne rappresentano la parte attiva nella produzione e nella modalità di ricezione dell’evento stesso.

La ricerca di luoghi e spazi di pietra particolarmente suggestivi (delle vere e proprie “location” da set cinematografico) – o la creazione di inedite e scenografiche simulazioni all’interno della nuova frontiera della realtà virtuale – diventa ambito prioritario di applicazione e di sperimentazione comunicativa per questi progetti indirizzati a suscitare sensazioni oltre che ritenzione cerebrale.

Gli ambiti di esplorazione culturale riguardano Letture di pietra (la parola e l’ascolto), Suoni e luci in cava (la musica e l’ascolto), La pietra e l’acqua (il corpo nudo e la materia), Passeggiate di pietra (il cammino e lo sguardo), I colori delle pietre (netart).

Cava Barghetti a Seravezza. Evento in cava: “La bimba che aspetta” organizzato da Evocava

(foto Alfonso Acocella)

Azioni sul territorio: fra formazione e comunicazione

All’interno del Paese esiste oggi un vuoto fra il mondo della produzione delle pietre naturali (quel mondo affascinante ma disperso e frammentato fatto di cave, di consorzi ed associazioni di categoria, di aziende e laboratori artigiani dove ancora si incontrano gli ornatisti e gli scalpellini a fianco delle grandi macchine automatiche a controllo numerico) e le categorie dei potenziali utilizzatori: architetti, ingegneri, progettisti d’interni, restauratori, paesaggisti che operano a vario titolo sul territorio, trasformandolo.

Si è prodotto in Italia una disattenzione più generale sui temi connessi ai vari ambiti applicativi della pietra. Si tratta di un vuoto di natura strutturale legato all’inaridimento (dentro e fuori la scuola) della politica formativa relativa alle pratiche di progetto e di esecuzione dei magisteri di pietra. L’origine è da rintracciare, soprattutto, nell’attività prodotta dall’azione promozionale legata ai nuovi materiali artificiale di produzione industriale in avvio del Novecento.

All’interno della politica formativa nazionale – nelle scuole di Ingegneria, di Architettura, come pure nelle strutture professionalizzanti e in quelle edili – sono stati progressivamente erosi i saperi e gli insegnamenti indirizzati alla trasmissione della cultura tecnica tradizionale.

Il mondo dei materiali storici assiste lungamente inerme a tale evoluzione della politica formativa accettando supinamente nel tempo di svolgere ruoli marginali all’interno dei cantieri edilizi, sia sotto il profilo degli impieghi strutturali che architettonici od ornamentali.

Progressivamente allontanatosi dai riferimenti del quadro edilizio nazionale il settore produttivo italiano della pietra si orienta verso i mercati internazionali contrassegnati da una congiuntura economica favorevole. Le esperienze applicative maturate all’estero, gli stessi processi d’innovazione produttiva introdotti nelle aziende diventano fattori scarsamente comunicati all’interno della cultura tecnica del Paese.

A fronte di tali processi espansivi si nota, negli anni, l’inadeguata attenzione per la formazione, la ricerca, il trasferimento e la promozione all’interno del Paese.

Il “gap” formativo e comunicativo che si coglie oggi è figlio della inespressa politica del settore produttivo della pietra degli ultimi tre decenni, pur a fronte di una forte evoluzione tecnologia e delle accresciute potenzialità di trasformazione e di impiego del materiale litico nell’architettura contemporanea.

All’interno di questo quadro critico è ipotizzabile un programma di formazione all’interno del territorio Toscano attraverso il coinvolgimento delle aziende di produzione del settore lapideo, gli ordini professionali, le associazioni dei costruttori edili e quante altre istituzioni risultino aggregabili agli interessi del progetto formativo.

L’offerta può essere orientata – quanto a caratteristiche contenutistiche, a modalità ed impegno temporale – secondo una articolazione di conferenze e convegni, seminari, corsi professionalizzanti, master.

Soggetti promotori del progetto territoriale Pietre di Toscana

Il progetto Pietre di Toscana intende caratterizzarsi per la scelta di interagire fortemente con il territorio e le politiche culturali e produttive che in esso si stanno attuando (o sono potenzialmente sviluppabili) in una logica di sinergia e collaborazione tra la Regione, gli enti locali, le istituzioni culturali, i centri di ricerca, di servizio, di formazione.

Il quadro istituzionale e i soggetti promotori di politiche e attività culturali sono da mettere a confronto con i poli di estrazione delle pietre toscane attraverso i referenti che li rappresentano (aziende di trasformazione, associazioni e consorzi di promozione, manifestazioni fieristiche di settore), poichè il settore produttivo è detentore di risorse, di rapporti internazionali, di conoscenza tecnica da comunicare ai quadri professionali e ai settori della cultura più in generale.

L’elezione di una territorialità regionale ampia all’interno del progetto Pietre di Toscana è finalizzata – inoltre – all’individuazione e alla messa in rete di luoghi, di strutture, di figure, di competenze che si vorrebbe far dialogare fra loro al fine di produrre scambi, corto circuiti e relazioni di livello interprovinciale e regionale (ma anche nazionale ed internazionale).

La candidatura, su sollecitazione della Lucense, della Provincia di Lucca quale realtà territoriale promotrice del progetto Pietre di Toscana si lega ad una serie di fattori favorevoli e congiunturali che da anni hanno dato vita – attraverso esperienze culturali, formative e di ricerca – ad una piattaforma fertile di iniziative ulteriormente potenziabili.

La collocazione baricentrica della Provincia di Lucca nel quadro geografico della Toscana e dei principali comparti estrattivi dei materiali lapidei pone in evidenza un ulteriore fattore positivo e strategico di convergenza territoriale.

Le istituzioni e le strutture coinvolte a vario titolo nel progetto Pietre di Toscana si diversificano notevolmente per ruolo, competenze, attività, rappresentatività istituzionale, mettendo a disposizione. nel loro insieme, variegate ed articolate competenze transdisciplinari. Condizione – quella della transdisciplinarietà – irrinunciabile per ogni progetto culturale contemporaneo veramente innovativo.

Soggetto attuatore:

LUCENSE ScpA

Enti pubblici promotori:

Provincia di Lucca

Provincia di Massa Carrara

Provincia di Firenze

Comune di Pietrasanta

Comune di Seravezza

Comune di Stazzema

Comune di Minucciano

Comune di Vagli di Sotto

Comune di Capannori

Comune di Borgo a Mozzano

Comune di Villa Basilica

Comune di Rapolano Terme

Comune di Firenzuola

Istituzioni pubbliche universitarie

Scuola Superiore S. Anna PI

Istituzioni e Associazioni Culturali:

Fondazione C. L. Raggianti LU

Asart LU

Arkad LU

Evocava LU

Museo Bozzetti Pietrasanta LU

Palazzo Ducale Lucca LU

Palazzo Mediceo Seravezza LU

Opera Bianca MS

Arte all’Arte SI

Palazzo Papesse SI

Magazzini del Sale SI

Museo Della Pure Forme PI

Altri Enti:

Consorzio COSMAVE

Il progetto Pietre di Toscana è ideato e coordinato da Alfonso Acocella in collaborazione con la struttura della Lucense di Lucca nelle figure di Enrico Fontana e Piera De Luca e la redazione del blog_architetturadipietra.it nelle persone di Davide Turrini, Veronica Dal Buono, Alberto Ferraresi, Fabrizio Galli.

Alfonso Acocella

Note

1Jean Starobinski, “Il testo e l’interprete” (1974), in Le ragioni del testo, Milano, Bruno Mondadori, 2003, pp. 175.

2Lotus Navigator n. 6, 2002.