Mura di Lucca (foto: Mario Ciampi)

Identità

Siamo oggi ad un difficile ed incerto crocevia in cui l’identità individuale e collettiva – insieme ai valori di Storia e di Nazione – vacilla, o quantomeno si presenta con i caratteri dell’ambivalenza; da molti è messa in discussione (se non addirittura ritenuta in uno stato di crisi, riferendosi ai processi multiculturali e a quelli di globalizzazione pervasivi e destabilizzanti in atto), da altri invece – in forma completamente opposta – è additata come argine di resistenza della civiltà e per alcuni addirittura piattaforma economica abilitante su cui investire, soprattutto per i Paesi – come il nostro – carichi di retaggio storico, di valori ambientali e culturali (appunto “identitari”) unici e non riproducibili.

Il concetto di identità è, indubbiamente, tema complesso e molteplice, articolandosi attraverso variegati livelli di problematicità ed interpretabilità.

Identità è parola che evoca appartenenza a una sfera psicologia individuale e a un contesto culturale più ampio, ma anche a luoghi fisici e topologici, oltre che ad una socialità relazionale condivisa; è ricchezza (in quanto ci consegna ad una totalità che di riflesso viene fatta nostra e sembra appartenerci, arricchendoci) ma è anche vincolo in quanto delinea orizzonti, definisce confini, impone rispetto per convenzioni, restringendo lo spazio delle libertà e condizionando a vivere, in qualche modo, all’interno di valori riconosciuti e condivisi.

Siamo tutti indirizzati a “costruire” una identità personale che si inscrive e si modella inevitabilmente all’interno di una dimensione identitaria più generale legata all’idea di gruppo sociale, di linguaggio, di Nazione, oggi spinta a confrontarsi, a slargarsi nella dimensione europea (sia pur tutta in fieri) e in quella globale di un mondo interconnesso e pervaso dai media.

Nel suo definirsi l’identità – così come evidenzia Umberto Galimberti sulle pagine di Repubblica – può essere valutata come l’affermazione del sè individuale all’interno dei vincoli più generali imposti alla nostra esistenza terrena:

“Abbiamo un vincolo genetico dove il modo ineluttabile è scritta tutta la nostra vicenda biologica. Abbiamo un vincolo morfologico per cui un brutto corpo non ha la stessa sorte di un bel corpo. Abbiamo un vincolo culturale per cui l’essere nati in Occidente non ci consegna allo stesso destino di chi è nato in terre più diseredate. Abbiamo un vincolo familiare da cui dipende la nostra educazione, quando non la nostra cultura che in gran parte decide il nostro futuro. Abbiamo un vincolo psichico per cui traumi ed esperienze della prima infanzia incidono sulla nostra modalità di fare esperienza. Abbiamo infine una nostra visione del mondo che se da un lato ci consente di orientarci, dall’altro ci limita. Io chiamo tutti questi vincoli “nostra identità” che vedo in grande conflitto con la nostra presunzione di “libertà”.” 1

Mura di Lucca (foto: Mario Ciampi)

Identità culturale

I diversi vincoli a cui ci rimanda Umberto Galimberti annunciano come la nostra identità si formi dialetticamente (e mai deterministicamente) risultando condizionata ed arricchita – allo stesso tempo – dalle varie sfere del sociale e dai contesti fisici in cui è immersa l’esperienza di vita. Più che di identità plasmata una volta per tutte è logico parlare di identità in continua “riscrittura” visto che – coscientemente o meno – ognuno di noi assume molteplici sfere identitarie, ambiti di appartenenza e percorsi esperienziali.

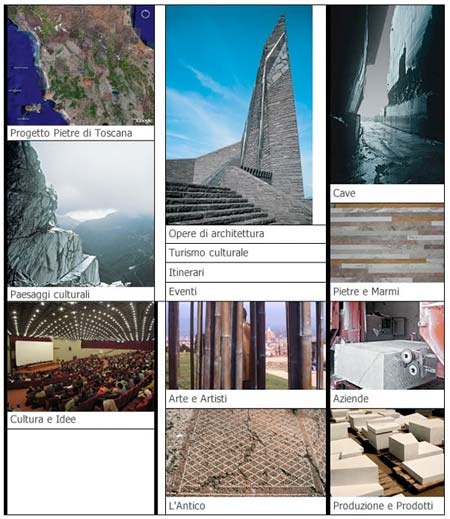

Vorremmo soffermarci, nelle note che seguono, sull’identità culturale degli individui (degli italiani in particolare) che comporta l’assunzione di una lingua madre, di una religione, di paesaggi quali orizzonte di riferimento, di una serie identificabile artefatti fisici (città, architetture, monumenti, libri, opere artistiche od oggetti di uso comune), ma anche di stili di vita, di abitudini e gusti alimentari. A questo stato di cose identità corrisponde generalmente l’idea di identità collettiva con la conseguente accettazione di leggi, interdipendenza economica che passa attraverso il budget di Stato e le sue imposte, la solidarietà, l’assistenza sanitaria, la scuola ecc.

Che il concetto di identità nazionale, per quanto riguarda il nostro Paese, non rappresenta un valore completamente superato ed obsoleto “lo mostra – come afferma Salvatore Settis, a cui siamo debitori del titolo del Convegno in prossimo svolgimento a Lucca – il rapporto con il nostro patrimonio culturale la cui unicità è per gli italiani motivo di identificazione e di orgoglio. L’Italia emerge per la speciale intensità e capillarità della diffusione del patrimonio culturale e paesaggistico sul territorio, per un modello senza pari di conservazione contestuale. Nelle nostre città, una chiesa, un palazzo, è degno di essere conservato in sè, ma soprattutto in quanto appartiene, con cento altre chiese e palazzi, a un’unica, fittissima trama. In questo insieme, prodotto di un accumulo secolare di ricchezza è civiltà, il totale è maggiore della somma delle sue parti.” 2

Mura di Lucca (foto: Mario Ciampi)

Patrimonio culturale come valore economico

Spostandosi in una sfera più generale e riguardando il problema dell’identità del Paese dall’orizzonte del dibattito economico degli ultimissimi anni rileviamo l’affermarsi di nuove visioni e politiche locali indirizzate a promuovere ricchezza – nell’epoca dei mercati globali sempre più omologati quanto a prodotti e servizi disponibili partendo dalle peculiarità paesaggistiche e ambientali, dalle produzioni tipiche espresse dal territorio.

Tutelare e valorizzare il patrimonio territoriale in senso lato (paesaggi culturali, città, architetture, opere d’arte) insieme ai manufatti artigianali di qualità e alla filiera eno-gastronomica dei prodotti certificati e protetti, è oramai parte integrante di una visione e di politiche economiche in atto.

Molti voci autorevoli affermano, concordemente, che il nostro Paese potrà avere ancora un ruolo autorevole nello scenario competitivo dell’economia europea e globale solo capitalizzando coscientemente e valorizzando strategicamente – in una prospettiva qualitativa – il patrimonio materiale ed immateriale di cui disponiamo. Un patrimonio che ci è consegnato dal passato ma che spetta a noi saperlo proiettare verso il futuro.

Si discute con una certa ricorrenza di soft economy, ovvero di un’economia che trae alimento dal territorio e dalle comunità in esso insediate, dalle produzioni tipiche dei luoghi dove la messa in valore (più che la distruzione o il “congelamento”) dell’eredità consegnata dal passato è contrassegnata dagli apporti di conoscenza e innovazione compatibile.

Il nuovo terreno della valorizzazione è quello in cui il patrimonio storico e il sapere tradizionale (ma lo stesso vale per le “produzioni del nuovo”) intercettano e accolgono il binomio cultura-creatività come piattaforma abilitante.

È sempre più evidente come oggi sia necessario creare intorno al bene economico (sia esso prodotto, servizio o esperienza di vita) un contesto culturale e comunicativo ampio capace di renderlo unico, appetibile, desiderabile in funzione di qualità aggiuntive estrinseche (poste in sommatoria di quelle intrinseche): qualità esterne, ma correlate in qualche modo al bene da valorizzare inscritte nella visione di un economia del desiderio e dell’attesa di esperienze memorabili (sensoriali ed intellettuali ad un tempo) che slarga la concezione più tradizionale di consumo tutta incentrata sul prodotto tangibile, solido e seriale, così come ci aveva abituato l’economia industriale e manifatturiera.

Molte di queste qualità che “vestono” i beni, i prodotti e i servizi offerti sul mercato hanno a che fare con il contesto, con le tracce fisiche e simboliche espresse dai luoghi attraverso i linguaggi delle città, dell’architettura, del design, dell’arte, della letteratura, degli stili di vita.

E il territorio d’Italia da questa prospettiva non è secondo a nessuno quanto ad imponenza e diffusione di testimonianze sedimentate, quanto a qualità, a suggestioni e a considerazione che riceve dal mondo intero.

È questo il capitale materiale ed immateriale di cui vorremmo – attraverso il Convegno di Lucca – sottolineare l’importanza, soprattutto perchè agiamo all’interno di una Regione come la Toscana chiamata da decenni a svolgere il ruolo fondamentale nel rappresentare l’Italia nel mondo intero.

Mura di Lucca (foto: Mario Ciampi)

I beni culturali. Conservazione (fisica) e Innovazione (comunicativa)

Alla base della nuova visione che intende rinnovare la vocazione italiana alla qualità vi è l’attesa – nei confronti di quanti coordinano la tutela e la valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale e delle stesse forze imprenditoriali che operano sul territorio – di introdurre processi creativi ed innovativi di natura culturale, tecnica, amministrativa indispensabili oggi per riaffermare le espressioni uniche del Paese nello scenario europeo e globale.

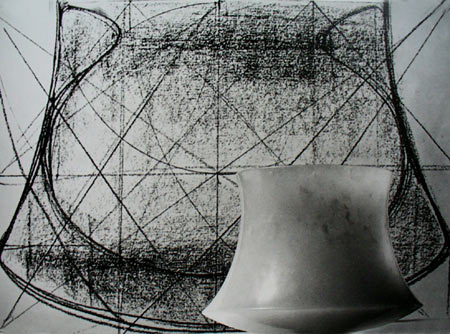

Una discussione rivolta a questi temi propone il Convegno “Pietre dell’Identità”, promosso dalla Fondazione Licia e Carlo Ludovico Ragghianti insieme a Lucense di Lucca ed interessato a mettere a fuoco il valore identitario del Paese che attinge prevalentemente all’eredità del passato (fatta di paesaggi unici, di un patrimonio artistico eccezionale, di prodotti regionali e locali variegati, di saperi e magisteri artigianali) per proiettarlo al futuro sottolineando la necessità di progetti transdisciplinari incentrati su conoscenza, ricerca ed utilizzo creativo delle nuove tecnologie comunicative.

La direzione del percorso da intraprendere è solo apparentemente scontata ed univocamente orientata. I beni paesaggistici, ambientali, artistici sono nel nostro Paese prevalentemente di natura storica; poche, rarissime, le aggiunte o le trasformazioni contemporanee di segno positivo (la storia recente è andata così e bisogna prenderne atto, sperando in un diverso futuro); il lavoro che ci aspetta, per necessità, conseguentemente potrebbe apparire rivolto alla sola conservazione della tradizione, alla tutela delle tracce del passato concentrandosi sullo sforzo di conoscenza e di trasmissione rivolto alla ristretta cerchia degli specialisti.

In realtà, benchè il nostro patrimonio nazionale è rappresentato da una eredità che prevalentemente sta alle nostre spalle, il compito del presente deve spingersi oltre l’azione, pur ineludibile, della conservazione e di un sapere tradizionale per intercettare e sollecitare nuove visioni, conoscenze e soprattutto produrre fruizione estesa ad una utenza vasta.

Oggi la valorizzazione dei patrimoni storici si gioca nella ricerca del difficile equilibrio tra le codificazioni dello statuto disciplinare della tutela (rivolta alla difesa dei valori del passato) e la dinamicità della conoscenza e della fruizione in termini di consumo culturale (diventate sempre più di “esperienze di vita”) sospinte dall’energia e dalla connettività della società dell’oggi.

Si deve registrare la mutazione del profilo dell’utenza che da ristretta ed elitaria è diventata oramai ampia se non addirittura di massa e, spesso, de-localizzata topologicamente rispetto ai beni culturali di riferimento (il cui primo avvicinamento – e conoscenza – si effettua da lontano nello spazio immateriale delle reti grazie alle nuove potenzialità dei canali comunicativi).

Gli apporti del presente, se non partecipi attraverso aggiunte o trasformazioni fisiche del paesaggio contemporaneo ereditato, possono essere recuperati attraverso inedite ed innovative modalità di offerte culturali e di fruizione.

Come sappiamo, oggigiorno, all’interno di processi economici di valorizzazione del patrimonio e delle risorse territoriali fortemente correlati a fattori di creatività, chi non aggiorna ed evolve il proprio strumentario tradizionale di conoscenze e di operatività è destinato a non intercettare le mutazioni sociali in atto ed essere proiettato ai margine della produzione del valore e della ricchezza (necessaria, quest’ultima, alla stessa onerosa azione di tutela).

Inscritte in questo nuovo orizzonte problematico si spiegano alcune politiche culturali recenti che iniziano a sperimentare percorsi non consueti per comunicare ai cittadini il significato e il valore del patrimonio storico del Paese.

Il nodo problematico principale da sciogliere è come rendere partecipi le testimonianze e i valori identitari del passato soprattutto alle giovani generazioni non più formate ad una visione tradizionale e stabile del sapere; quelle generazioni tanto veloci e “voraci” nell’apprendimento, quanto abituate a processi ed orizzonti culturali fluidi; le generazioni, per intendersi, figlie della cultura network e dei dispositivi mobili di comunicazione, sottoposte ad un continuo rimodellamento delle identità personali.

La decisione di fondo è se cercare di andare, in qualche modo, incontro alla nuova società che si alimenta ad un “sapere sintetico” fatto di immagini, di narrazioni trasmesse elettronicamente, provando presentare, a raccontare le tracce della nostra civiltà in modo chiaro (e accattivante) rinunciando semmai a quelle “cripticità” tipiche degli specialismi disciplinari esasperati di tipo accademico.

È questo, forse, l’unico modo per far emergere all’evidenza di una cittadinanza vasta, le “pietre dell’identità”, per rinsaldare i caratteri identitari dell’Italia.

D’altronde un già evidente processo di innovazione ha iniziato a ri-presentificare in forma inedita i beni culturali del Paese, portando anche un certo scompiglio entro la staticità dei canoni e dei modi convenzionali di pensarli e di comunicarli.

Così vediamo le stanze fisse e immote, da tempo, dei musei – figlie della tradizione ottocentesca – che si avviano, sia pur lentamente, ad essere trasformate in contenitori di esperienze culturali attive e coinvolgenti grazie all’apporto delle nuove tecnologie e servizi dedicati; inoltre, ai musei fisici si affiancano musei virtuali (“specchianti” quelli reali) o inediti spazi con mostre ed istallazioni digitali che riunificato nel cyberspazio le opere di artisti dislocate e disperse in collezioni lontanissime fra di loro ridistribuendone i contenuti fuori dai vincoli di spazio e di tempo connessi alla fruizione tradizionale.

Altre volte – e sempre più ricorrentemente – ci si indirizza verso una diversa restituzione della cultura con la ricerca, la valorizzazione dei caratteri più affabulativi e scenografici (coinvolgenti la stessa sfera emozionale) riversandoli in nuovi format comunicativi esperienziali di sequenza “passante” quali quelli dei grandi eventi o – seconda la moda degli ultimi anni – del festival (ne esistono oramai di archeologia, di architettura, di letteratura, di cinema ecc) che investono intensamente per giorni, se non per settimane, intere città.

La messa in scena dei contenuti in una cornice spaziale di spettacolarità emozionale si associa in questi casi (attingendone linfa vitale) alla produzione di movimento e di incontro delle moltitudini – protagoniste come sappiamo di quella condizione contemporanea fluida e nomadica di massa – che si spostano per convergere verso il luogo dell’evento e per “consumarlo”, spesso voracemente, producendo – a loro volta, esse stesse – narrazioni sintetiche grazie ai nuovi dispositivi di registrazione e di trasmissione elettronica di immagini, di parole, di testi diffusi nell’etere in quella inedita atmosfera di cultura network e di consumo tecnologico di informazioni che contrasssegna in modo del tutto rivoluzionario l’avvio del nostro terzo millennio dove il concetto di autorialità si è sostanzialmente modificato.

In questo nuovo scenario si spiega quanto è accaduto a Roma, molto recentemente, dove una “folla da rock”, composta da più di 5000 persone, rimane lungamente in fila all’Auditorium per assistere al primo appuntamento delle Lezioni di storia. “I giorni di Roma”, dove l’archeologo Andrea Carandini da conto delle sue ricerche, o meglio, “racconta” la nascita della città eterna a partire dai ritrovamenti degli ultimi scavi condotti presso le pendici del Colle Palatino condensandoli nella lectio magistralis: “21 Aprile 753 a. C. La fondazione della città”.

Carandini, intervistato da Repubblica, riporta – insieme all’evidenza del grande successo di pubblico – il senso di maggiore soddisfazione dell’iniziativa consegnato da due ragazzi che, pur non essendo riusciti ad assistere alla lezione (la capienza della struttura ha limitato a 1400 i fruitori dell’evento), hanno voluto testimoniare il motivo della loro partecipazione, del “volerci essere a tutti i costi”, in quanto – queste le loro parole – “Roma è la nostra città”.

È forse questa una testimonianza singolare, fra le tante che si potrebbero citare, di come da parte dei giovani c’è una domanda di partecipazione, di identificazione con la cultura dei luoghi e delle città. La vera innovazione oggi è quella che attui, parallelamente al “disseppellimento” e alla tutela delle “nude pietre”, una serie di progetti culturali transdisciplinari ed intriganti percorsi comunicativi, capaci di “raccontarle” affinchè il cittadino possa appropriarsene coscientemente come un bene comune, come parte integrante della propria identità.

In questa direzione le pietre antiche, insieme a quelle moderne e contemporanee, si presentano non come proprietà degli archeologi, dei restauratori, degli storici, degli architetti o dello Stato che le tutela investendo immense quantità di risorse in ossequio ad un principio passivo, ma come dote viva della collettività che le conserva e allo stesso tempo le “virtualizza” attraverso processi di conoscenza, di narrazioni e di partecipazione-fruizione per tramandare civiltà ed identità, ma anche per sviluppare economia.

È necessario esplorare strade nuove ed efficaci per consegnare alla contemporaneità l’empatia verso il paesaggio, i monumenti e tutto ciò che ancora ci fa avvertire e sentire di “essere italiani”.

Ricreare una sensibilità estetico-contemplativa, che fu tipica e condivisa dalle èlites ristrette e cosmopolite nella stagione del Gran Tour, su una diversa e ben più estesa cittadinanza non è cosa facile ma è la direzione di marcia che dovrebbe darsi ogni vero progetto di Stato o delle Regioni a tutela e valorizzazione del proprio patrimonio identitario.

Non basta più riportare alla luce corrose pietre, puntellare e risarcire spezzoni di muro, fare largo intorno alle rovine avendo in mente unicamente l’interesse e la preparazione dello specialista.

La società intellettuale deve attrezzarsi a raccontare la storia e saper coinvolgere, attraverso i resti del passato (le nostre “pietre dell’identità”), le giovani generazioni.

Alfonso Acocella

Note

(1) Umberto Galimberti, “Come si costruisce l’identità di un individuo, Noi, condannati alla solitudine”, La Repubblica 13.2.2006, p. 37.

(2) Salvatore Settis, “Pietre dell’identità. Noi e le città: perchè gli italiani sono così legati al proprio patrimonio storico-culturale”, Il Sole 24 ore. Domenica 13.11.2005, p.1.