Fughe

Nel mondo accademico si tratta di una via facile poichè è certamente più semplice insegnare ai giovani una “fuga” dall’architettura, anche se in nome dell’architettura, invece dell’architettura (anche perchè meglio può appagare le frustrazioni di chi non realizza).

Nel mondo reale è più comodo, non solo perchè alla moda ma perchè è un sistema più agevole per riscuotere applausi e consensi, fuggire dalle tematiche dell’architettura per accedere a quelle del recupero o del restauro a ogni costo. La ricostruzione del teatro veneziano della Fenice è solo uno dei molti esempi che si potrebbero fare. La presunta ideologia del “come era e dove era” rappresenta nella fattispecie una via sicura di successo e il successo del progettista è sovente anteposto alle esigenze del progetto d’architettura. Nel caso della Fenice si è poi in presenza di due fughe dall’architettura. Una di carattere squisitamente consolatorio consiste nel voler riproporre un manufatto architettonico nella sua

originaria configurazione in nome della memoria collettiva dei fruitori del teatro stesso. L’altra, detestabile, vede il ricorso, per l’attuazione di tale intervento, all’appalto concorso che, tra tutti i sistemi di appalto, è certamente quello che tiene in minor conto le esigenze dell’architettura perchè, per sua natura, deve privilegiare la logica di impresa esasperando tale situazione, nel caso specifico, con tempi di progettazione risibili.

La “Fuga formalista”

Ci sono state e ci sono, lungo l’intero divenire dell’architettura, diverse e svariate fughe dalla più autentica coscienza architettonica, che fanno da contrappunto all’esistenza invece di momenti autorevoli. La fuga più clamorosa e più pericolosa, presente in ogni epoca storica, è certamente la cosiddetta “fuga formalista”, quella cioè che vede erroneamente nella “ratio venustatis” la sostanza dell’architettura. Deriva probabilmente da un’errata interpretazione della triade vitruviana nel senso che, in tale perniciosa condizione, è la sola venustas ad avere il sopravvento su firmitas e utilitas quando invece dovrebbe essere logico attendersi che la qualità dell’architettura derivasse esclusivamente dalla compresenza di tutte e tre le componenti la triade o, meglio, dalla loro contaminazione reciproca. Così nel rinascimento Sforzinda è la fuga formalista dall’architettura (nella fattispecie dai temi della città reale) mentre Pienza è l’opposto.

Appartiene alla sostanza intima dell’architettura e della città assumendosi i rischi e le responsabilità sempre connessi con operazioni di tal genere. La fuga formalista può essere strumentale per leggere tutta l’esperienza post moderna da una particolare angolazione, così come per analizzare il contemporaneo decostruttivismo o Gehry o l’ultimo Eisenmann dell’Università di Cincinnati in cui l’esuberanza formalista, nel momento in cui pare addirittura contestare una costante universale, che è l’attrazione gravitazionale, denuncia incontestabilmente i propri limiti.

Il discorso sulla forma in architettura, come del resto sui formalismi in generale, consente di affermare come essa rappresenti l’ultima spiaggia di un percorso che iniziato su fatti sostanziali, articolato e sviluppato assecondando il disvelamento di detti fatti, approda infine alla forma solo dopo aver esaurito la sostanza.

La “Forma” della “Sostanza”

E’ evidente che non ci si riferisce alla “forma” della “sostanza”, giacchè ogni sostanza architettonica per essere tale ha pur bisogno di una forma (che si dirà positiva), bensì a ciò che rimane della sostanza architettonica quando è esaurita la propria essenza che è pure forma (che si dirà negativa) ben diversa dalla prima menzionata poichè è solo quest’ultima a generare la problematica del formalismo. Quando un particolare pensiero architettonico si è esaurito, nel senso che ha rivelato tutto ciò che doveva esprimere, è inevitabile che dalla sostanza dell’architettura si passi alla forma. Si tratta ancora una volta del prodotto di quella che si è definita come americanizzazione progressiva, o globalizzazione, con conseguente abbattimento di ogni prefigurazione ideologica. “Con la qual cosa, si è condotti quasi automaticamente a scoprire quello che può anche apparire il dramma dell’architettura: quello cioè di vedersi obbligata a tornare pura architettura, istanza di forma priva di utopia, nei casi migliori, sublime inutilità. Ma ai mistificati tentativi di rivestire con panni ideologici l’architettura, preferiremo sempre la sincerità di chi ha il coraggio di parlare di quella silenziosa e inattuale purezza. Anche se essa stessa nasconde ancora un afflato ideologico, patetico per il suo anacronismo”1 e narcisismo. Si potrebbe dunque sostenere che è la crisi dell’ideologia a generare la “forma”, cioè la “non architettura”. Ciò avviene perchè l’ideologia è inutile per lo sviluppo economico, è fuorviante per le classi deboli e dunque soddisfa, perchè ne può essere considerata il prodotto, in maniera quasi esclusiva l’intellettuale. Per sopravvivere l’ideologia deve anche

sapersi negare in quanto tale, deve saper rompere le proprie forme cristallizzate 2 e deve potersi trasformare anche in utopia, se del caso, con i rischi che tale trasformazione sempre comporta. Perchè la trasformazione in utopia dell’ideologia comporta necessariamente la fuga dal mondo reale e l’architettura che ne consegue finisce per non essere più tale, nel senso che pur possedendo una motivazione utopica, che è un particolare aspetto dell’ideologia, attinge quasi esclusivamente a ragioni formali che prescindono dal mondo reale (come avviene per molti architetti della mia generazione).

“Ideologia” e “Utopia”

E’ forse lecito affermare che la trasformazione dell’ideologia in utopia, di per se stessa non è condizione che possa garantire l’esistenza e la sussistenza del fenomeno architettonico nella sua complessa veridicità, anzi potrebbe accelerarne la fine.Così è stato per gli esponenti di punta del Movimento Moderno, così è stato per Stirling, lo è per Botta, per i Fives in generale e per Eisenman e Graves in particolare 3, per il minimalismo, per moltissimi altri e per moltissime altre tendenze.

Così è per chiunque progettista colto che, non riuscendo a rinnovarsi e riconvertirsi, finisce con l’autorappresentarsi come il manierista di se stesso. Questo particolare genere di fuga dall’architettura può essere compiuto in buona o in malafede. Il primo caso, meno deprecabile, può anche verificarsi per uno stato di necessità (come si è sopra esposto); il secondo invece pretenderebbe, ma a torto, di avere un qualche riconoscimento.

Pretende cioè di essere connotato con gli attributi tipici di una particolare ricerca che, per gli scopi che si prefigge, vorrebbe appunto essere denominata come ricerca formale. Ciò che è peggio è che talvolta tale particolare atteggiamento rifiuta di ammettere il proprio stato di fuga dall’architettura pretendendo di avocare a sè l’identità con l’architettura dando luogo, con il perseverare in tale atteggiamento, a molta confusione nel disciplinare.

E a molta confusione pure e soprattutto nel mondo accademico dove, solo didatticamente, sarebbe forse più auspicabile il ricorso a una diade anzichè a una triade.

Per l’insegnamento della composizione e della progettazione sarebbe infatti auspicabile dimenticare la venustas considerandola implicitamente, o strettamente e automaticamente, connessa con la giusta miscelazione e combinazione di firmitas e utilitas.

Si afferma questo perchè invece la maggior parte degli architetti impegnati nell’insegnamento di tali discipline pare troppo spesso indulgere alla venustas. Che lo facciano consciamente o inconsciamente poco importa; ciò che preme, ed è l’antico discorso, è che così operando si finisce ancora per privilegiare la “facciata” rispetto alla “pianta” mettendo in discussione le idee di stabilità e durata “che sono tradizionale fondamento dell’architettura

e del suo progetto”4.

Ci sono poi altri generi di fughe dall’architettura di forse minore rilevanza di quelle dianzi esposte, su cui è bene riflettere perchè hanno caratterizzato e caratterizzano taluni modi di fare architettura e urbanistica.

La “Fuga tecnologica”

C’è stata e c’è la fuga tecnologica, quando da parte di qualcuno si è addirittura cercato di conferire all’aspetto tecnologico il significato e il valore tipici dell’ideologia. Ciò ha pure portato a una sopravvalutazione della normativa, in termini e in modi che vale la pena di ribadire.

Non si può non ricordare come le normative siano sorte principalmente per garantire un livello accettabile di talune prestazioni. Pur tuttavia sono state spesso fraintese come strumenti in grado di assicurare un alto livello qualitativo sia della progettazione che della realizzazione. Tale confusione di ruoli è derivata dal fatto che non è stato possibile recepire, nel modo dovuto, che tra normativa e progettazione architettonica c’è una forte distanza metodologica, osservando la prima i principi deduttivi e operando, la seconda, prevalentemente per via induttiva. La normativa in senso lato, cioè il corpus delle normative nel suo complesso, può tutt’al più costituire condizione necessaria, ma certamente non sufficiente, per garantire la qualità del progetto e della realizzazione. Si deve pure rammentare come “il progetto della città e delle sue parti non nasce dalle norme, nè da loro è ucciso. Non dalle norme che cercano di ridefinire l’identità e i

comportamenti dei diversi soggetti, nè da quelle che cercano di definire consistenza e prestazioni degli oggetti. Nelle norme il progetto trova una resistenza, un limite, un termine di confronto non un impedimento. La storia dell’architettura e della città è piena di esempi luminosi di questo confronto”5.

Pur tuttavia è da rilevare come il corpus di norme nel suo complesso esprima esclusivamente la visione e le esigenze “specialistiche” di chi tali norme esprime, mentre le esigenze dell’architettura sono decisamente “generaliste”.

La gran quantità di norme presenti nel disciplinare applicato dell’architettura e dell’urbanistica è tale che non è possibile, per esempio, confrontarle tra loro. Per loro intima natura non lasciano spazio alla critica perchè la loro emissione non può essere che perentoria. Impongono al progettista di attenervisi punendolo quando egli non vi riesce. Non consentono al progettista di proporre alternative. Lo castrano e lo frustrano continuando, per di più, a espandersi. E se il processo di ingigantimento del corpus normativo per l’edilizia e l’urbanistica continuerà a perseverare lungo la via intrapresa si finirà per rendere quasi superflua la progettazione architettonica.

“I progettisti dovranno limitarsi a fornire una rappresentazione alle norme e alle prescrizioni e cioè a materializzare il grande progetto burocratico (…). La decorazione tornerà a essere l’unico, solitario e ristretto, campo di evoluzione dell’architettura”6. Se ciò avverrà sarà proprio per non avere sufficientemente compreso la differenza metodologica tra normativa e progettazione o, almeno, per non avere compreso in tempo che la norma, per essere utile alla progettazione, dovrebbe potersi spogliare di ogni carattere dogmatico e coercitivo per assumere un carattere squisitamente didattico e didascalico. Dovrebbe cioè abbandonare l’atteggiamento di verità rivelata (giacchè in progettazione architettonica non esistono, perchè non possono esistere, verità assolute) per porsi in maniera propositiva nei confronti del progetto. E’ evidente che per operare in tal senso bisognerebbe che l’estensore delle norme conoscesse pure le esigenze dell’architettura, conoscesse correttamente l’approccio progettuale sia in architettura che in urbanistica, ma che soprattutto avesse meno potere di quanto possiede ora; fosse cioè meno legato a lobby o potentati e non solo economici.

Cosa non trascurabile e di difficile se non impossibile concretizzazione.

La “Fuga sociologica”

C’è stata la fuga sociologica, forse una delle più antiche, con l’evidenziazione della sociologia delle comunità che parte dagli anni ’50 con la riscoperta della cultura architettonica mediterranea, mira all’enfatizzazione dell’architettura spontanea (con matrici culturali lontane nel tempo come l’epopea della civiltà contadina rivalutata da Pagano nel ’36), approda alla rudowskiana architettura senza architetti nella metà degli anni ’60 e prosegue con la etorica della partecipazione originando anche un dibattito vivace ma con esiti scontati e contenuti sovente impalpabili. C’è stata, in tempi recenti, la fuga politica, cui pure si è sommessamente accennato, dove a una irrilevante preparazione disciplinare si è ritenuto di far fronte con la ricerca del potere o meglio con il suo possesso e dominio. Tale condizione ha forse riguardato maggiormente l’urbanistica sottolineando lo scarso valore culturale delle sue scelte che finiscono comunque per costituire e rappresentare un sistema di finanziamento più o meno diretto per le forze politiche al potere e all’opposizione. Solo marginalmente ha interessato l’architettura.

La “Fuga informatica”

C’è stata la fuga informatica, in verità di scarsa rilevanza, che però almeno ai suoi inizi ha generato una serie di problemi dovuti alla confusione sul ruolo che avrebbe dovuto assumere il computer. Da mero strumento di ausilio nella progettazione (come è ed è giusto che sia) a surrogato del progettista stesso.

Le “Fughe artistiche”

Ci sono state e ci sono poi diverse fughe che si potrebbero denominare come artistiche e cui appartiene certamente anche la prima citata, cioè la formalista. Sono caratterizzate dalla quasi totale assenza di interesse nei confronti delle problematiche autentiche dell’architettura. In esse le esibizioni estetiche degli architetti finiscono per configurarsi come inessenziali atti di propaganda del proprio “capitale simbolico” per catturare il “cliente” e incrementare il “fatturato”. Tali esibizioni vengono dai più scambiate per poetiche. Ciò è rilevante e grave ma non come quando gli architetti si autopromuovono mistificando come proprie poetiche tali gratuite esibizioni. La Biennale del ’96 costituisce in tal senso un

esempio evidente. Per di più consente di oggettivare un aspetto importante della disciplina progettuale nei rapporti con la storia e la critica dell’architettura.

A livello generale la rassegna veneziana (dal titolo “Sensori del futuro: l’architetto come sismografo”), pare deludente nei contenuti e nelle proposte.

“L’architettura è il modo d’essere di un’epoca”

“L’architettura è il modo d’essere di un’epoca” diceva Le Corbusier sottolineando come architettura e urbanistica siano necessariamente specchio delle società d’appartenenza in ogni epoca storica, dalle origini alla contemporaneità. La scontata scomparsa dell’ideologia comporta il concentrare l’attenzione sulle singole personalità dell’architettura.

Parafrasando il citato Samonà degli anni ’50 Hollein, che è stato il direttore della Biennale ’96, afferma che “l’architettura si è personalizzata, che non è più questione di movimenti, di imprese comuni fondate su un dogma, su una verità o su una convinzione condivisa. Le nuove idee, tendenze, visioni del futuro, trovano invece espressione nell’opera individuale”.

A livello particolare la sezione italiana, curata da Marino Folin, si propone di scoprire, quasi con la lanterna di Diogene (che è una lanterna molto particolare perchè è quella dell’urbanista), figure nuove di giovani scoprendo situazioni di grande interesse sistematicamente ignorate dalle riviste, dalla critica e dall’accademia.

“L’architettura non è algoritmo”

“Indipendentemente dalle sue scelte, che possono essere più o meno condivise, dal lavoro e dalle riflessioni di Folin nascono idee e valutazioni sulla cultura architettonica italiana”, mirate a individuare linee di lavoro diverse da quelle del blocco accademico-pubblicistico che domina il dibattito architettonico. Il tutto per “identificare figure di progettisti che percorrono autonomamente proprie strade di ricerca, anche con esiti qualitativi non omogenei”7. Soprattutto si rivolge alla ricerca dei cosiddetti “giovani emergenti” da porre in alternativa ai cosiddetti “soloni” dell’architettura. Così operando tuttavia, nella ricerca necessariamente forzata dei giovani talenti, compie un inevitabile quanto grave errore di valutazione tipico di chi confonde ancora una volta le regole del pensiero architettonico con quelle del pensiero scientifico. Nel senso che se può esserci una relazione sicura tra età e scoperta scientifica (anche se le eccezioni sono sempre state e continueranno a essere molte) nel senso probabilistico che è più facile per la mente di un giovane che non di un meno giovane far progredire una disciplina tecnico-scientifica, non si ha la medesima situazione in architettura. Se nelle discipline scientifiche a prevalere è infatti l’aspetto algoritmico, in architettura, come peraltro in buona parte delle cosiddette scienze umane ciò non avviene, perchè è la componente dell’esperienza ad avere un peso e un ruolo determinanti. Sta

proprio nella natura dell’architettura, disciplina fortemente contaminata, la necessità di evolversi attraverso l’accrescimento dell’esperienza dei propri operatori. Lo sviluppo dell’architettura avviene sostanzialmente grazie all’innovazione tipologica e all’evoluzione tecnologica. Non può avvenire in presenza di una delle due ma solo con la compresenza di entrambe. E ciò grazie all’incremento di esperienza difficilmente trasmissibile di ciascun progettista che può avvenire solo con il costante aumento della propria “pratica” sempre in coerenza con la propria “teoria”.

Brunelleschi, Michelangiolo, Wright, Mies offrono il meglio della propria produzione architettonica proporzionalmente all’incremento della propria esperienza di progettazione e di realizzazione nel rispetto dei propri convincimenti ideologici.

“L’architettura dei giovani”

Dovrebbe parer chiaro che il voler cercare a ogni costo il giovane talento in architettura, oltre che a essere operazione discutibile, non può approdare ad alcunchè perchè l’architettura dei giovani, per quanto interessante e promettente ( e Giuseppe Pagano lo sapeva benissimo e si muoveva in tale direzione8), non può considerarsi esaustiva di quanto un’epoca è capace di produrre. C’è stato Terragni, certamente, e anche moltissimi altri che rappresentano comunque delle eccezioni. E le eccezioni non possono essere generalizzate in alcun modo. In progettazione architettonica si dovrebbe lasciare ai giovani il diritto ma anche il dovere di saper invecchiare. Dopodichè sarà più facile, perchè più giusto, giudicarli.

L’assenza della critica

Sia dalla mostra nel suo complesso che dalla sezione italiana emerge con chiarezza la scomparsa, o l’assenza o la latenza, della critica vigorosa d’architettura, con critici e storici relegati alla narrazione e all’interpretazione soggettiva delle opere con il conseguente e necessario sopravvento dell’antologia sull’ideologia9. Due soli esempi che possono valere per molti altri: la produzione Electa con particolare riferimento agli “Almanacchi dell’Architettura Italiana” dei primi anni ’90 sino al recente “Storia dell’Architettura Italiana: il secondo novecento” in cui, a parte le presenze indiscutibili e qualche imperdonabile errore di attribuzione, molte sono le assenze ma ancor più sono le presenze insignificanti rese possibili per una serie di ragioni per lo più note (ben oltre la perversa liaison con le esigenze della promozione editoriale) che comunque poco hanno a che vedere con la qualità dell’architettura; e l’Enciclopedia dell’Architettura Garzanti articolata secondo “un’acrobatica traversata della storia dell’architettura dal paleostorico all’high-tech, trapunta di sconcertanti affermazioni”10. Per entrambi gli esempi valgono le stesse ragioni. Come ciò sia potuto accadere e accada, pur non essendo giustificabile, può essere forse meglio compreso se ci si rivolge a considerazioni generali sulla “critica” in senso lato.

La crisi della critica

E’ la critica11 nel suo complesso a essere in crisi e non solo quella dell’architettura, così come in crisi è la figura del critico, cioè del mediatore o dell’interprete della manifestazione espressiva nei confronti della società. Ciò è molto evidente oggi, almeno nel nostro paese, in virtù della crisi generale di valori, soprattutto etici, che l’attraversano. Soprattutto per il fatto che il ruolo del critico è importante anche dal punto di vista etico quando ciò di cui scrive (come sosteneva De Sanctis), cioè l’oggetto dell’interpretazione o della mediazione, diviene soggetto esso stesso con le denotazioni e le connotazioni tipiche dell'”opera”.

La crisi contemporanea della critica può peraltro essere fatta risalire indietro nel tempo a cavallo fra ottocento e novecento o meglio ancora nel primo quarto del novecento quando la cultura che sino ad allora era patrimonio pressochè esclusivo di una èlite finisce per aprirsi e diffondersi capillarmente nella società di massa. Che ciò avvenga grazie alla critica violenta e puntigliosa di gruppi, che erano le avanguardie culturali, ancor più elitarie rispetto a quella cultura di èlite da cui derivavano, è poco importante. Importante è invece notare come proprio allora cominciò a esser messa in crisi la critica ufficiale nel senso che essa, da sola, non era più in grado di farsi interprete e tramite efficace tra manifestazione espressiva e società d’appartenenza. In architettura ciò è maggiormente sentito, nel nostro paese, proprio quando l’architettura comincia ad appartenere alla cultura di massa. Ciò avviene nel dopoguerra, durante gli anni della ricostruzione, quando l’architettura finisce di essere patrimonio “collettivo” per privilegiare ruoli e assunti “individuali” secondo il già citato pensiero di Samonà. Tale fenomeno contribuisce a indebolire il ruolo della critica architettonica parendo quasi sostituire questa e il suo oggetto tradizionale, l’opera architettonica appunto, con l’artefice dell’oggetto, cioè con il progettista.

Il protagonismo

“E’ quel protagonismo che in ogni campo creativo ha messo in primo piano l’artista e in secondo piano l’opera”12. Situazione da cui non ci si è più ripresi e che anzi è andata progressivamente enfatizzandosi sino ai giorni nostri con la spettacolarizzazione dell’autore e la sua trasformazione in feticcio anche grazie all’uso sapiente, ma pure irriverente, nei confronti dell’architettura, dei mass media.

Quasi come a dire che tutto il peso e la responsabilità di una critica d’architettura onesta e autorevole, vigorosa e efficace, si basa ancor oggi, nel nostro paese, sull’incontestabile personalità di Bruno Zevi. Così come nel secondo dopoguerra il suo carisma, forse ancor più di quello di Rogers, fu di riferimento per tutta la critica occidentale dell’architettura rappresentata da Rowe, Banham, Stevens, Rykwert.

Ciò dispiace per due ragioni. Prima di tutto perchè è impensabile pretendere troppo da chiunque. Nel caso di Zevi è troppa la responsabilità di cui si sente investito che finisce inevitabilmente per portarlo talvolta oltre la misura. Non si può chiedere a nessuno di rimanere sulla “breccia” così a lungo per di più rinfacciandogli i cedimenti o le debolezze in cui è costretto a incorrere. Poi perchè nonostante la grande pletora di storici e di critici d’architettura nel nostro paese manca sicuramente l’erede o il successore spirituale di Zevi, cioè il faro, il riferimento, la guida per chi si accinge al mestiere o per chi, il mestiere, lo pratica da lungo tempo. Condizione che enfatizza non la mancanza di progettisti quanto piuttosto la mancanza del critico “coraggioso” che sappia assumersi la responsabilità della scelta. Critico e progettista, nella società massificata quale l’attuale, paiono viaggiare di conserva alla ricerca del reciproco beneficio che è poi la reciproca autopubblicizzazione. “Tutti sono amici-nemici di tutti, nessun schieramento ideale, solo una serie di piccoli aggiustamenti”13, e di grandi sfortune per l’architettura.

La “Fuga pubblicistica”

Conseguentemente nel nostro Paese, in cui l’editoria specialistica di settore è in costante e progressivo aumento14 perchè tutti scrivono e tutti vogliono pubblicare e pubblicano, manca ancora, nonostante gli sforzi di taluno (peraltro ancora da verificare nella necessaria sedimentazione temporale), una rivista d’architettura che sappia essere autentico portavoce di una linea culturale e critica (ideologica o utopica poco importa), sia di riferimento sicuro per chi crede nei valori autentici dell’architettura e di veicolo pubblicitario per quei progetti e per quelle realizzazioni elaborati e costruite secondo quella particolare angolazione che maggiormente interessa: la costruzione rigorosa del progetto d’architettura coerente.

C’è infine la fuga pubblicistica cui si è accennato dianzi con il progressivo aumento dell’editoria specialistica15. Incremento che si riproduce a dismisura in occasione dei concorsi universitari e da cui ci si deve sforzare di prendere grande distanza perchè rivolto non tanto alla divulgazione o all’approfondimento di particolari tematiche dell’architettura, quanto al consolidamento di quell’aspetto deteriore dell’insegnamento universitario che intende privilegiare, come si è già rilevato, la “carriera” anteponendola allo “stare” con i giovani.

Il concetto di fuga dall’architettura è sinonimo di rinuncia nei confronti dell’architettura medesima. Finisce infatti per tessere sempre più il cosiddetto elogio dell’estetica della consolazione.

E’ da rifiutare, oltre che per le ragioni esposte precedentemente, soprattutto per il fatto che tale atteggiamento non può in alcun modo essere propositivo ma al più consolatorio. L’architettura deve prima di tutto essere propositiva poi, successivamente e secondariamente, può forse anche essere consolatoria o consolatrice.

Alberto Manfredini

| L’autore |

|

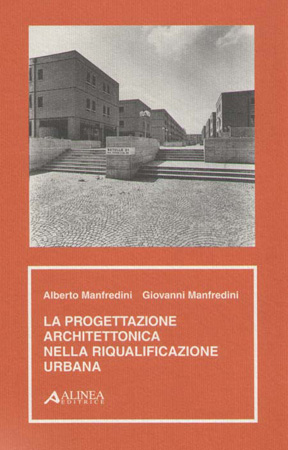

ALBERTO MANFREDINI nasce a Reggio Emilia (1952) dove ha studio uno professionale di architettura.Ingegnere (Bologna, 1977) e architetto (Firenze, 1983), dopo aver insegnato nelle Università di Bologna, Ferrara e Parma è attualmente professore Associato di Composizione Architettonica e Urbana nell’Università di Firenze. Primo premio CNETO (1977), primo premio “Michelucci” – ex aequo- (1981), primo premio IN/ARCH Regione Emilia Romagna -ex aequo- (1990, con Enea e Giovanni Manfredini). |

* Il saggio è contenuto in La condizione della progettazione architettonica nell’Italia contemporanea, Firenze, 1998)1 M.Tafuri, Progetto e Utopia, Laterza, Bari, p.3.

2 M.Tafuri, op.cit., p.49.

3 I New York Fives (Eisenman, Graves, Gwathmey, Hejduk, Meier) erano considerati, ai loro esordi, internazionalisti, astratti e classici in contrapposizione ai Greys di Philadelphia (Venturi, Moor, Giurgola, Rauch) ritenuti figurativi e vernacolari. Entrambi i gruppi si inseriscono con vigore nel dibattito d’allora sul recupero della continuità storica nel progetto d’architettura. Il loro lavoro si pone, almeno agli inizi, come riflessione critica sui principi e sui codici formali della tradizione architettonica moderna e contemporanea. In tal senso e nonostante le apparenze, rifiuta la categoria della “forma” in architettura. L’approccio progettuale è tra i più rigorosi e i più intellettualistici del periodo. L’esito formale cui ora sono approdati è scontato perchè deriva dalla crisi dell’ideologia di partenza; dalla sua utopizzazione e volgarizzazione con conseguente presa di distanza dalla realtà; dall’essersi infine, loro americani, “americanizzati” all’inverosimile. Cfr. M.Graves, Idee e Progetti, Electa, Milano, ’91.

4 V.Gregotti, Piccole sfortune, Casabella n.604, settembre ’93, p.2.

5 B.Secchi, Nuove regole per la città, Casabella n.604, settembre ’93, p.21.

6 G.De Carlo, Facciamo il punto, Spazio e Società, n. 68.

7 Da una lettera di P.Ceccarelli ai docenti della Facoltà di Architettura di Ferrara in data 21 novembre ’96.

8 G.Pagano, Architettura di giovani, “Casabella-Costruzioni”, n.158, febbraio ’41, pp.24-29.

9 F.Irace, Sogni di calcestruzzo e palazzi di cartapesta, Il Sole 24 Ore, 15 settembre ’96, p.35.

10 C.Conforti, Pre editoriale, Casabella n.643, ’97.

11 “Quando si colpisce alla radice il principio di identità si apre la strada alla formazione di stati di passività generalizzata dove non c’è posto per la critica. La critica comincia infatti dalla registrazione del proprio modo di consistere nello spazio fisico e si sviluppa attraverso il confronto con i modi di consistere di altri nello stesso spazio e in altri spazi vicini e lontani. Non c’è critica senza un sistema di coordinate sul

quale si possano tessere idee che finiscono per travalicare le circostanze della loro origine, ma, allo stesso tempo, a queste circostanze restano indissolubilmente legate”. G.De Carlo, Storia natura contesti, in Gli Spiriti dell’Architettura, Editori Riuniti, Roma, 1992, pp.XXI-XXII.

12 V.Gregotti, Piccole sfortune, Casabella n.604, ’93, p.3.

13 V.Gregotti, ibidem, p.3.

14 “Tale vasta produzione editoriale, specializzata o di divulgazione, svolge un discorso disciplinare interno di tipo scientifico-accademico oppure sceglie di passare direttamente alle pagine dell’intrattenimento e della promozione pubblicitaria; non prevede la critica, l’analisi politica e sociale, e non fa polemica. Casomai ignora. Alcune riviste, la parte migliore di questa editoria, operano in un contesto di scambi internazionali, forniscono le basi dell’aggiornamento, tengono i legami con il dibattito dell’architettura contemporanea, partecipano alla ricerca del nuovo, eppure non riescono a mantenere i legami con la pratica architettonica e lavorano sul target di una ristretta fascia elitaria. Le ragioni di questo distacco vanno rintracciate in una crisi più profonda che investe nel suo insieme il progetto modernista”.

P.Nicolin, Notizie sullo stato dell’architettura in Italia, Bollati Boringhieri, Torino, 1994, pp.56-57.

15 “Non si può dimenticare che vi è oggi in atto un cambiamento radicale nelle modalità di attuazione del disegno coercitivo del potere. Nel passato, anche in quello più recente, tale disegno faceva ricorso all’indigenza informativa, ora invece è l’opulenza informativa che viene privilegiata. La nuova scelta strategica consiste dunque nel facilitare, entro certi limiti, l’accesso all’informazione. Ma, di fronte alla prodigiosa quantità di informazioni che lo raggiungono, non tutte affidabili o verificabili, il cittadino è destinato a reagire, prima o poi, con un crescente disinteresse, e persino con insofferenza nei confronti dell’informazione. Perchè in fin dei conti, nelle pieghe più nascoste dell’opulenza informativa si cela l’indigenza informativa”.

T.Maldonado, Critica della ragione informatica, Feltrinelli, Milano, 1997, p.91.