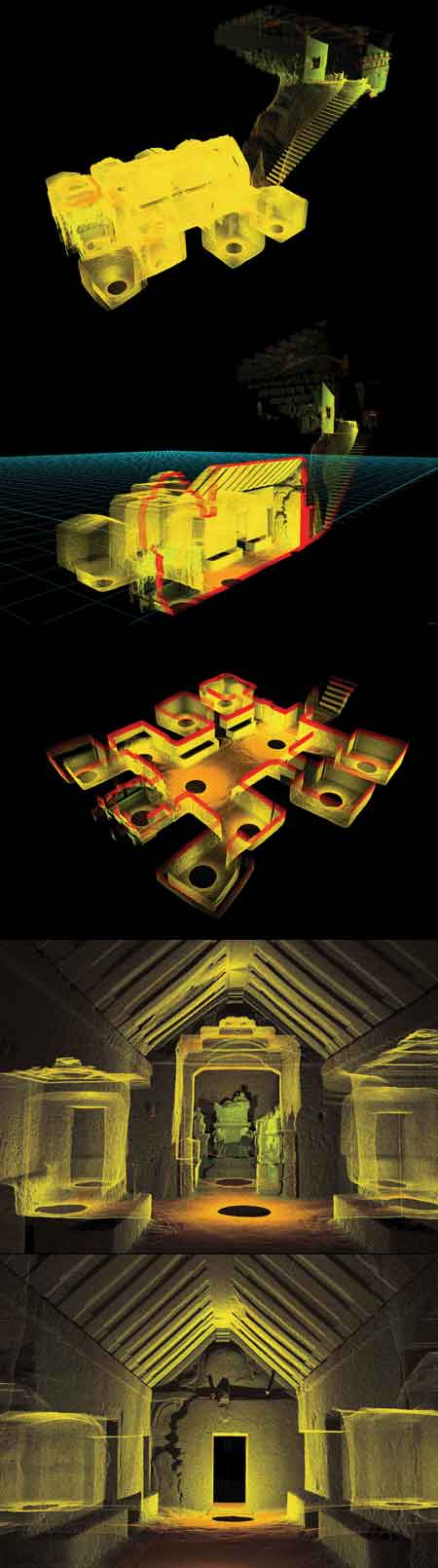

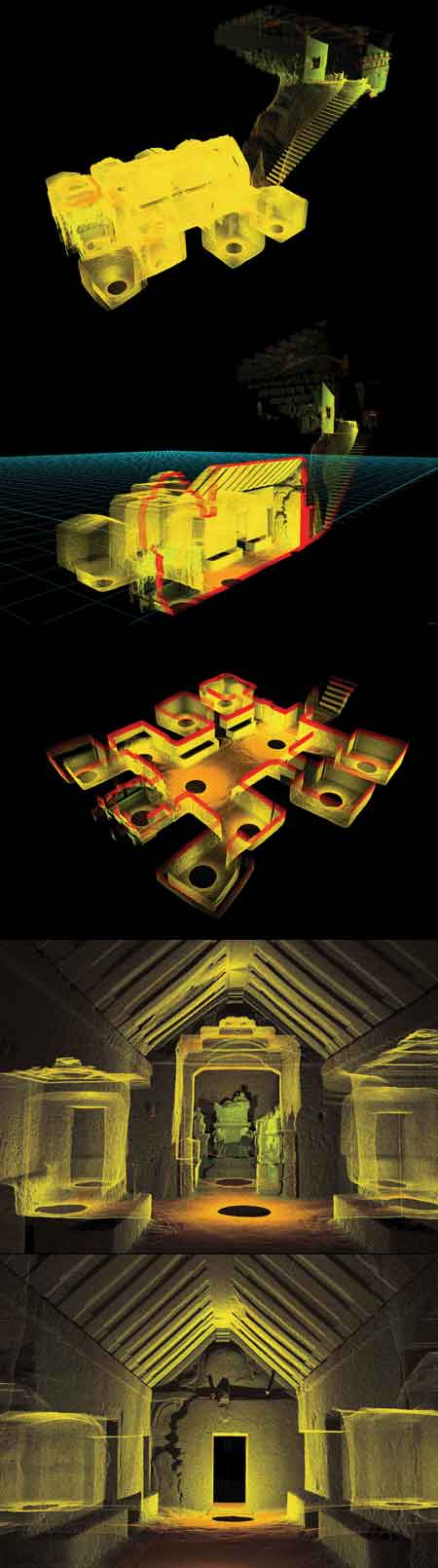

Vista dall’atrium dell’ambiente principale e del tablinum.

Una delle più straordinarie tombe etrusche di età ellenistica, inserita in un contesto ambientale complesso e compromesso per le intersezioni infrastrutturali che generano dissesti e difficoltà conservative, attraverso un rilievo morfometrico viene studiata ed interpretata nell’architettura, nelle tecniche costruttive e nella qualità delle materiali. L’ipogeo, interamente scavato nella roccia arenaria a sottrazione in un banco di roccia, simula la carpenteria lignea etrusca di una casa italica.

Il rilievo quantitativo laser scanner 3D ne ha permesso una efficace ricostruzione digitale.

Una casa italica scavata nella roccia

L’Ipogeo dei Volumni è uno degli esempi più significativi dell’architettura funeraria etrusca di età ellenistica.

Appartenente alla famiglia Velimna o Volumni la tomba gentilizia è architettonicamente articolata in un lungo dromos, un atrium (360 x 730 cm per un’altezza di 440 cm circa) con copertura a due falde con columen e modanatura complessa, due alae e tablinum con soffitti a lacunari e sei camerette coperte a due falde semplici con e senza columen di probabile esecuzione posteriore. Tutti i soffitti simulano delle strutture lignee. Scoperto casualmente il 5 febbraio 1840 sono rinvenute sette urne funerarie ed oggetti vari di grande importanza artistica per la storia antica di Perugia. Tuttora assai discussa la datazione della tomba attualmente attribuibile al III secolo a. C.

Oggi la tomba è situata nei pressi della località Ponte San Giovanni a sud-est di Perugia. E’ una zona di media collina che scende, ad est, verso la valle del fiume Tevere e sale verso l’alta collina del capoluogo.

Il contesto archeologico del sito risulta fortemente compromesso dall’incrocio di una serie di intersezioni infrastrutturali. Infatti, sul lato sud-ovest, direttamente davanti all’edificio del vestibolo ottocentesco passa la strada extraurbana via Assisana (strada statale 75bis), sul lato sud-est il binario unico ferroviario della linea Perugia-Foligno e sul lato nord-est il raccordo autostradale sopraelevato del tratto Perugia-Bettolle del raccordo A1-E45. Questa condizione, non certo proporzionata al valore della memoria sepolta che ancora si protegge, è fonte tuttavia di progressivi dissesti e pone seri problemi conservativi.

L’etrusco Ipogeo dei Volumni è interamente scavato a sottrazione in un banco di roccia arenaria. Un soffitto a due falde e tre soffitti lacunari simulano gli intradossi di carpenterie lignee in scala reale.

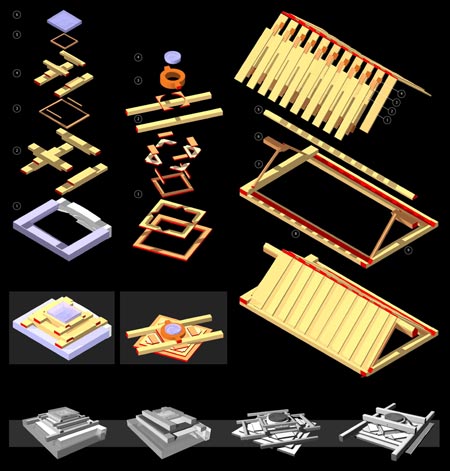

Il rilievo è stato eseguito nell’ottobre del 2004 con finalità di studio del sistema strutturale in pietra che simula dei soffitti lignei. Il primo obiettivo era l’esatta documentazione dimensionale e spaziale dello status quo dell’intero monumento che si trova in continuo degrado. L’impianto spaziale della tomba, riproducendo la pianta canonica di una casa romana articolata in dieci ambienti e soffitti lignei fedelmente modellati, consente di individuare un metodo di analisi e di ricostruzione ideale delle strutture lignee di copertura usate dal modello di riferimento.

E’ stato sviluppato un percorso di elaborazione, visualizzazione e confronto tra tre modelli diversi: partendo dalla banca dati morfometrica 3D ottenuta dalla nuvola di punti dopo il rilievo con laser scanner e stazione totale, al modello triangolato, fino ad un modello di sintesi dei soffitti principali.

Trave lapidea di colmo e attacco dei falsi puntoni. Soffitto a due spioventi nell’atrium

[photogallery]arenaria_album_1[/photogallery]

Analisi del degrado e delle deformazioni

La ricerca condotta tratta diverse sperimentazioni per ottenere informazioni geometriche e dimensionali dal rilievo archeologico digitale sviluppando una metodologia per l’elaborazione di immagini con scala cromatica per l’identificazione di deformazioni globali dell’antica struttura degradata, focalizzando sulla visualizzazione della distribuzione spaziale, geometria e morfologia, e concludendo con lo studio tipologico delle strutture lignee simulate.

Solo a seguito della misurazione con laser scanner risulta possibile il controllo delle deformazioni locali degli elementi strutturali, dovute al sovraccarico di esercizio della struttura modello. In fase di rilievo la difficoltà di collegamento tra le scansioni degli ambienti periferici a quello centrale era dovuta ai passaggi strettissimi ed è stata risolta tramite l’integrazione del rilievo per mezzo di una stazione totale.

I valori di riflettanza ottenuti dal rilievo sono risultati poco leggibili poichè molto omogenei a causa della onnipresente condensa sulle superfici e la conseguente presenza di microflora. In fase di modellazione il problema di base è stato il trovarsi di fronte ad una scultura a dimensione architettonica e quindi di superfici modellate con deformazioni puntuali, locali e globali; informazioni non rinunciabili per la documentazione del monumento. Il software RapidForm2004 della INUS Tech è stato scelto per le elaborazioni perchè in grado di rispondere all’esigenza di modellazione organica, arrivando ad elaborare una quantità dati molto superiore a quella normalmente prevista dal software.

L’acquisizione della nuvola di punti a maglia centimetrica si è svolta in circa quattordici ore negli ambienti sotterranei ad una umidità relativa del 97%, senza comunque interferire con l’afflusso delle visite turistiche. Accanto al Laser Scanner HDS 3000 è stata utilizzata una stazione totale Leica TCR 1101 che ha consentito di utilizzare le battute topografiche di 19 target per la registrazione delle singole scansioni altrimenti resa difficoltosa dalla ridottissima luce netta dei passaggi tra gli ambienti (52 cm).

Al termine della registrazione la nuvola di punti, a causa delle fitte sovrapposizioni tra singole scansioni, è stata filtrata a raggio minimo di 0,5 cm tra punti adiacenti per eliminare i punti ridondanti, dopodichè è stata privata delle installazioni moderne utilizzando il software Leica Cyclone 5.1.

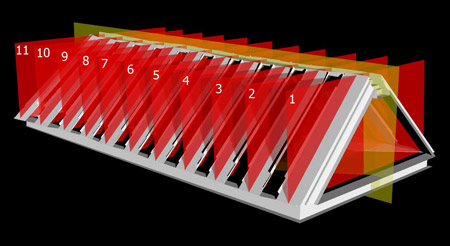

Successivamente si è proceduto all’elaborazione di un modello tridimensionale coerente e triangolato con il software RapidForm2004; il modello, inizialmente suddiviso in undici database distinti, era costituito complessivamente da 6,2 milioni triangoli, successivamente si è effettuata la decimazione al 60% per poi riunire le parti ed effettuare un’ulteriore decimazione al 48%.

Il modello complessivo dopo la registrazione della nuvola di punti

Sezione verticale dell’atrio e visualizzazione del modello 3D della nuvola di punti

Sezione orizzontale del database nella parte ipogea

Nuvola di punti: vista dall’atrium verso il tablinum

Nuvola di punti: vista dal tablinum verso il dromos

[photogallery]arenaria_album_2[/photogallery]

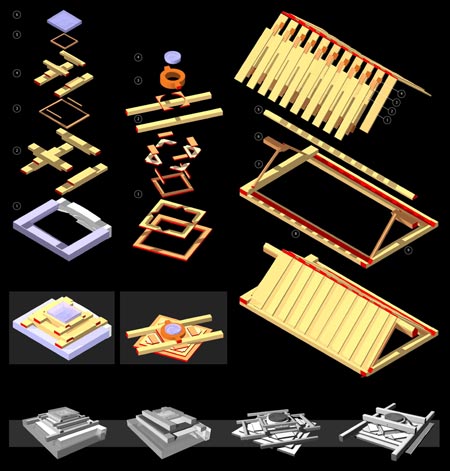

Analisi del sistema costruttivo etrusco

Il modello tridimensionale ottenuto costituisce la base per diverse elaborazioni. L’analisi principale riguarda l’indagine sul sistema costruttivo ligneo etrusco di riferimento e l’elaborazione di una proposta di modello delle coperture, articolato tridimensionalmente con superfici piane, ed il confronto tra le membrature idealizzate linearmente e le deformazioni locali probabilmente indotte volutamente dagli esecutori della tomba. Tale elaborazione avviene tramite la sovrapposizione del modello organico con quello lineare in RapidForm2004, immettendoli in un ciclo di calcolo, il controllo delle deviazioni, generalmente usato per il riverse engineering.

Riportando i risultati su scala cromatica per tutto il modello diventano leggibili gli andamenti morfologici globali dei componenti della struttura, in base ai quali si può procedere alla scelta locale di sezioni di andamento rappresentativo per l’elemento scelto.

Simulazione di ricostruzione ideale dei sistemi di copertura.

(Sinistra: soffitto a lacunare con sistema “a travi rientranti” con figura a rilievo; centro: soffitto a lacunare con sistema “a travi rientranti in diagonale” con figura a rilievo; destra: soffitto a doppio spiovente con columen.)

[photogallery]arenaria_album_3[/photogallery]

Ricostruzione simulata

Un altro aspetto interessante di indagine è la possibilità di ricostruire, tramite i modelli, dei punti teorici di convergenza, ad esempio dell’asse centrale delle coppie di puntoni; punti che in realtà si troverebbero al di sopra della trave di colmo, ma i quali nella presente simulazione rimangono teorici. In una struttura reale questi punti risultano importanti per il posizionamento dei puntoni e quindi, avendone ricostruito nel modello delle serie possono essere immessi nei calcoli di distribuzione statistica e dare informazione di confronto con unità di misura e misure di elementi simili provenienti da altri scavi.

Infine il modello lineare a superfici piane risulta essere una piattaforma versatile come supporto di base per l’elaborazione di una teorica ricostruzione virtuale dei diversi sistemi di carpenteria lignea. Operando direttamente in tre dimensioni con misure reali ed integrando le informazioni precedentemente elaborate su andamenti, curvature e distinzione degli elementi si possono modellare diverse ipotesi di soluzione anche alternative tra loro.

| Scanner |

Stazioni |

Scansioni |

Space Grid |

Punti |

Operatori |

Ore lavoro |

| HDS 3000 |

13 |

23 |

1×1 cm |

10.732.153 |

2 |

7 |

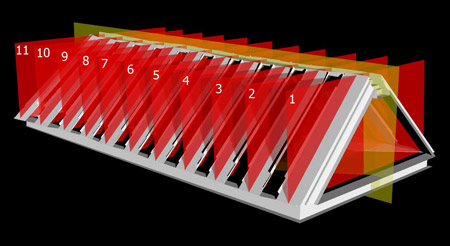

Osservazioni sulle irregolarità geometriche rilevate nell’atrium

La rotazione dei piani assiali dell’orditura primaria.Già nel 1942 Armin von Gerkan aveva osservato che i piani assiali delle coppie di prima orditura non sono verticali, ma inclinati e variano tra loro. Secondo von Gerkan la forte deformazione del timpano sul lato del tablinum risultava da un cedimento della roccia oppure da un errore, durante l’esecuzione della tomba. Così le costole di contatto con il timpano prendevano forme irregolari e fuori dall’asse verticale. Questa rotazione rispetto al piano verticale si è cercata di ridurre mano a mano eseguendo il soffitto verso il timpano dell’ingresso arrivando con l’ultima coppia in un piano verticale. A causa degli spazi ristretti dell’Ipogeo dei Volumni l’andamento reale di queste costole è difficilmente giudicabile. Dal rilievo eseguito con 3D-Laser Scanner risulta che la sequenza dei piani assiali delle coppie di prima orditura non presenta una riduzione di rotazione graduale e lineare, ma – dal tablinum verso l’ingresso – un aumento (da 1,3° a 4,7°) fino al centro con una successiva riduzione (da 4,7° a 3,4°), non arrivando mai ad un azzeramento della rotazione rispetto al piano verticale.

La rastremazione del columen. La larghezza della sezione trasversale del columen cambia da 33,6cm alla mensola dell’ingresso a 31,8cm alla mensola di fondo su una lunghezza di 670cm di luce libera (più 36+38cm su mensola).

L’abbassamento del columen. La quota altimetrica dell’appoggio sulla mensola del lato tablinum si trova a 1,4cm più in basso rispetto alla quota di partenza sull’altra mensola su una lunghezza di 670cm di luce libera (più 36+38cm su mensola).

L’innalzamento del piano di calpestio. Il piano di calpestio dell’Ipogeo dei Volumni si sviluppa in forma irregolare con il punto più basso davanti all’ingresso (a quota – 5,59 m dal piano zero di riferimento del rilievo) e sale da lì, sia in direzione trasversale sia in direzione longitudinale, per arrivare ad una differenza di quota di ca. 30cm davanti alla panca delle urne nel tablinum. Il piano di calpestio è intagliato nella roccia arenaria e presenta uno strato di deposito sabbioso non quantificabile. Quindi i valori sono approssimativi.

Piani di sezioni assiali della prima orditura e piano di intersezione centrale

[photogallery]arenaria_album_4[/photogallery]

Mappatura con fotografie raddrizzate dei soffitti

Nell’ambito dell’intervento di rilevamento sono state riprese 244 fotografie a 2560×1920 pixel, ortogonali alle superfici dei soffitti come materiale per la texturizzazione manuale impiegando una macchina fotografica digitale Sony F-717 da cavalletto ed a lunga esposizione.

Tramite il modello rettificato è stato possibile elaborare la pianta e le sezioni dei soffitti del nucleo principale della tomba, cioè dell’atrium, del tablinum e delle alae. Inoltre ha permesso di eseguire le proiezioni in direzione ortogonale alla superficie delle falde dell’atrium per estrapolarne le piante senza viste in scorcio degli elementi principali.

Per gli spazi ristretti nell’ipogeo, soprattutto nelle alae, le viste dei soffitti erano da comporre da una serie di fotografie con elevata distorsione ottica, causata dalle brevi distanze dall’oggetto alla lente. La base dei disegni a filo di ferro risultava indispensabile per arrivare al risultato. Sono state campite le parti non fotografabili per l’ostruzione della vista, soprattutto nelle zone di collegamento della trave di colmo e delle travi longitudinali d’imposta.

Sezione e proiezione orizzontale rototraslata con texture fotografica applicata

[photogallery]arenaria_album_5[/photogallery]

Marcello Balzani, Daniel Blersch

* L’articolo è stato pubblicato su Paesaggio Urbano n. 2, 2007.

Il rilievo è stato realizzato, previa autorizzazione della Soprintenza per i Beni Archeologici di Perugia, dal DIAPReM – Centro Dipartimentale per lo Sviluppo di Procedure Integrate per il Restauro dei Monumenti, Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara: Claudio Alessandri, Marcello Balzani, Daniel Blersch, Nicola Zaltron, Guido Galvani, Federico Ferrari; e dal DIRES – Dipartimento di Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici dell’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura: Gennaro Tampone.

I dati acquisiti hanno permesso, inoltre di elaborare un caso studio, che è stato realizzato all’interno della Ricerca Nazionale PRIN 2004 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “Metodi e tecniche integrate di rilevamento per la costruzione e fruizione di modelli virtuali 3D dell’architettura e della città”, coordinatore scientifico del programma di ricerca Mario Docci; titolo dell’Unità di ricerca dell’Università di Ferrara “Tecniche di rilievo con laser scanner 3D per la creazione di banche dati integrate per l’architettura e il paesaggio”, responsabile scientifico Marcello Balzani (direttore del DIAPReM).

Marcello Balzani. Professore Associato di Rilievo Architettonico ed Urbano. Direttore del Centro DIAPReM, Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara

marcello.balzani@unife.it

Daniel Blersch. Architetto, Assegnista di ricerca presso il Centro DIAPReM, Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara. Settore rilievo tridimensionale architettonico ed archeologico

daniel.blersch@unife.it

Bibliografia

Blersch. D, Balzani M., Tampone G., The Simulated Timber Structure of the Volumnis’ Hypogeum in Perugia, Italy, in Proceedings of the 5th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions: Possibilities of Numerical and Experimental Techniques. 6-8 November 2006. New Delhi; a cura di P.B. Lourenço, P. Roca, C. Modena, S. Agrawal, 6-8 novembre 2006, vol. I, New Delhi, Macmillan India Ltd, pp. 327-334.

Blersch. D, Balzani M., Tampone G., The Volumnis’ Hypogeum in Perugia, Italy. Application of 3D survey and modelling in archaeological sites for the analysis of deviances and deformations. In: From Space to Place: 2nd International Conference on Remote Sensing in Archaeology. Proceedings of the 2nd International Workshop. 2nd International Conference on Remote Sensing in Archaeology, Proceedings of the 2nd International. 4-7 dicembre 2006, Oxford, Archeopress, pp. 389-394.