Notizie

30 Aprile 2007

Principale

Sabato in Cava: presentazione del libro Trecase

Clicca sull’immagine per ingrandirla

Sabato 5 maggio presso la Cava di pietra di Vicenza “Cengelle” a Pederiva di Grancona si terrà la presentazione del libro

La presentazione sarà preceduta da una visita guidata della cava e seguita da una cena a base di piatti tipici e vini dei Colli Berici.

Info: eventi@morseletto.it

Il libro

A CURA DI: Laura Lazzaroni

TESTI DI: David Chipperfield, Claudio Caramel, Tobia Scarpa FOTOGRAFIE DI: Alessandra Chemollo

EDITORE: Electa

PAGINE: 136

ILLUSTRAZIONI:100

PREZZO: 30 euro

ANNO EDIZIONE: 2006

IN LIBRERIA: primavera 2007

Progettare tre case per lo stesso committente all’interno del medesimo edificio rappresenta per un architetto un’occasione unica ma di difficile soluzione.

Il titolo di questo volume, Trecase, fa propria l’idea alla base dell’intervento progettuale dell’architetto Claudio Caramel: trattare i tre interni come un unicum, senza per questo rinunciare ad assecondare gusti e desideri di ciascun nucleo familiare, in un continuo gioco tra analogie e differenze, affinità e alterità, continuità e contrapposizioni.

Con il supporto di due grandi craftsman, Morseletto e Contin, che hanno fatto delle tradizioni e della cultura materiale una ragione di vita, il progetto prende forma. Le tre case qui documentate si trovano a Padova, in un’ala di un edificio, definito tipologicamente “palazzo padronale”, realizzato su impianto medioevale, e ne occupano il piano terra dell’ala est e il piano alto della stessa porzione dell’edificio.

Distante sia dal consueto modello di interno legato alla decorazione e alla scenografia sia da quello di arredo come sommatoria di pezzi di buon design, il progetto di Caramel riporta l’attenzione sull’interno come problema spaziale centrale dell’abitare declinandolo di volta in volta come rapporto dialettico tra materiale e funzione.

Sommario

Una conversazione con David Chipperfield sul lavoro di Claudio Caramel a cura di Giuseppe Zampieri / Tre case Claudio Caramel / Casa uno Laura Lazzaroni / Casa due Laura Lazzaroni / Casa tre Laura Lazzaroni / Architetti si nasce Tobia Scarpa / per l’architettura Il Laboratorio Morseletto Laura Lazzaroni.

Informazioni

Ufficio stampa libri Electa Tel 02 21563456/441 Fax 02 21563314 brognoli@mondadori.it www.electaweb.com

30 Aprile 2007

Appunti di viaggio

La magia della luce

Astrazione di luci alla Triennale (foto: Alfonso Acocella)

[photogallery]zumthor_album[/photogallery]

“Di quanta luce ha bisogno l’uomo e di quanta oscurità ?”

È questo il tema annunciato per la conferenza di Peter Zumthor, organizzata da Mario Nanni di viabizzuno, domenica 22 Aprile alla Triennale di Milano nella giornata conclusiva della manifestazione internazionale del Salone del mobile.

La domanda tarderà ad avere una risposta da Zumthor che, in apertura dell’intervento, candidamente afferma di non possedere una verità così assoluta da consegnare al pubblico intervenuto.

La narrazione, dopo poche immagini sul tema della luce astrattamente inteso, devia autobiograficamente su Haldenstein e la nuova “casa per sè” da poco completata.

“Io vivo e lavoro a Haldenstein, afferma perentoriamente Zumthor; per me questa è una scelta cosciente di vita”.

Un luogo silenzioso e unico (come unici sono ancora i luoghi sopravvissuti all’omologazione degli ultimi decenni) che non ha impedito all’architetto dei Grigioni di guardare l’altrove, il mondo contemporaneo senza perdere le radici e i tratti di un radicamento insediativo capace di alimentare una interiorità emozionale e una architettura dai tratti umanizzanti e solenni alla stesso tempo.

È questa la chiave di ingresso nel messaggio che Zumthor sembra volere consegnare ai tanti architetti che sono venuti ad ascoltare in silenzio uno dei pochi veri maestri dell’architettura contemporanea.

Il tema bifronte, allora, della luce_ombra si ritrae dal piano dell’astrazione concettuale per essere svolto attraverso i passaggi, i raccordi, le prospettive architettoniche esterno/interne o interno-esterne della residenza narrata e comunicata con semplicità a chi è presente.

Non è un modo per rifuggire dalla domanda iniziale, quanto un modo per parlare del tema attraverso ciò che gli è familiare; la “sua luce”, la luce di Haldenstein, al piede dei monti quasi incombenti della regione dei Grigioni; quella luce che conosce, rispetta, scruta da tempo e che ora cerca di “incapsulare” e “far brillare” negli spazi della nuova casa.

L’abitazione è frontistante lo studio professionale (una organizzazione di lavoro artigianale: 15-20 collaboratori, poco più di una famiglia allargata) tanto che residenza e uffici ne risultano direttamente collegati.

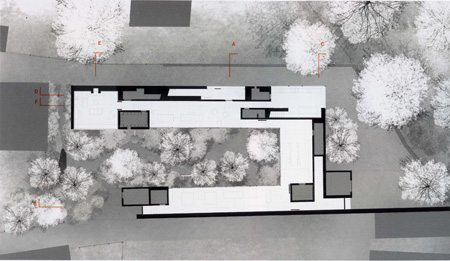

Nella loro sequenza fluente gli spazi restituiscono la coppia antinomica luce_ombra agente in differenziazione di intensità e toni luministici rispetto ai fronti interni della nuova architettura predisposta con ritmo fortemente orizzontale a semicorte aperta.

I fusti svettanti degli alberi rappresentano i fuochi topologici privilegiati della composizione intorno a cui (e verso cui) si raccordano i volumi stereotomici: le superfici vitree, con svolgimenti continui, li aprono; i muri li richiudono alle spalle.

La pietra non è assente, la aspettavamo da qualche parte e Zumthor non ci delude consegnando, inaspettatamente, un omaggio alle Pietre d’Italia. Fa capolino, ad un certo punto, la Pietra serena, la pietra che rese famosa la Firenze di Brunelleschi, qui posta con il suo tono severo e plumbeo a dare continuità al suolo della residenza.

Casa Zumthor a Haldenstein. Pianta e sezione.

Il viaggio verso Milano, per incontrare Peter Zumthor e Mario Nanni, fa riemergere altri ricordi, altre forti emozioni, “altri viaggi” i cui protagonisti però rimangono gli stessi.

Nel 2003, in occasione del Decennale della Fondazione della Facoltà di Architettrura di Ferrara, il conferimento della Laurea Honoris Causa a Peter Zumthor ci lasciava in dote una magistrale Lectio Doctoralis scritta appositamente per l’occasione.

In velocità, recuperando il testo dall’archivio XFAF, decidiamo di trasmetterlo elettronicamente e di condividerlo insieme anche perchè ci parla mirabilmente delle “tante magie” care a Zumthor, compresa la magia della luce per la quale ci eravamo mossi alla volta di Milano. I due viaggi così, almeno idealmente, si ricongiungono.

Alfonso Acocella

“La magia del reale”

“Esiste la magia della musica. Inizia la sonata,

una prima linea melodica in calando della viola,

poi inizia il piano, e già essa si fa sentire: la commozione;

l’atmosfera fatta di suoni, che mi avvolge e mi tocca,

che mi mette in un particolare stato d’animo.

Esiste la magia della pittura e della poesia,

del film, delle parole e delle immagini,

esiste l’incanto delle idee brillanti.

Ed esiste la magia del reale, del materiale, del corporeo,

delle cose che mi circondano, che vedo e tocco, che respiro e sento.

Talvolta, in determinati momenti, questa sensazione di incanto,

che mi provoca la vista di un determinato scenario architettonico o paesaggistico,

di un certo ambiente, scaturisce all’improvviso,

come una lenta espansione dell’anima, che dapprima non avverto nemmeno.

È giovedì santo. Sono seduto nella lunga loggia della Tuchhalle.

Davanti a me il panorama della piazza con le facciate delle case, la chiesa e i monumenti.

Il caffè alle mie spalle. La giusta quantità di gente.

Un mercato dei fiori. Il sole.

Sono le undici del mattino. Il lato opposto della piazza

è all’ombra, risulta di un gradevole colore azzurrognolo. Rumori meravigliosi:

conversazioni vicine, passi sulla piazza lastricata in pietra,

uccelli- questi abitanti dell’aria,

un debole mormorio della folla (niente macchine, niente motori roboanti),

a tratti in lontananza rumori di cantieri.

Le imminenti giornate festive sembrano già aver rallentato il passo delle persone.

Due suore attraversano la piazza gesticolando animatamente;

il passo leggero fa svolazzare i loro veli nel vento.

Ognuna ha in mano una borsa di plastica.

La temperatura è piacevolmente fresca e calda al contempo.

Sono seduto su un sofà imbottito, di velluto verde pallido.

La statua di bronzo sull’alto basamento davanti a me nella

piazza mi volge le spalle e guarda, come me, verso la chiesa con le due torri.

Le due torri della chiesa hanno le cupole diverse, in basso sono uguali, poi,

salendo, si distinguono sempre di più l’una dall’altra.

Una è più alta e porta una corona d’oro sulla sommità della cupola.

Tra poco, da destra, mi raggiungerà B., attraversando la piazza in diagonale.

Queste le parole che annotai allora nel mio taccuino

per descrivere l’atmosfera della piazza,

perchè tutto quello che vedevo mi piaceva veramente tanto.

Oggi, rileggendole, mi chiedo, cos’è che mi ha toccato così fortemente allora?

Tutto! Tutto, le cose, le persone,

la qualità dell’aria, la luce, i rumori, i suoni e i colori.

Presenze materiali, strutture, e forme. Forme che riesco a comprendere.

Forme che posso cercare di leggere.

Forme, che trovo belle.

Ma, allora,

oltre a tutte queste presenze materiali, oltre alle cose e alle persone,

non c’era anche qualcos’altro che mi toccava-

qualcosa che riguardava solo me, il mio

stato d’animo, i miei sentimenti, le mie aspettative del momento in cui ero seduto lì?

“The beauty lies in the eyes of the beholder”-

questa è la frase che mi viene in mente in questo momento.

Vuol forse dire, questa frase, che tutto quello che

provai allora era solamente o prevalentemente espressione e frutto del mio

stato d’animo, del mio umore?

La mia esperienza di allora, forse, era solo in minima parte

riconducibile alla piazza e all’atmosfera che in essa regnava?

Per rispondere a questa mia domanda faccio un semplice esperimento:

immagino che la piazza scompaia, e già le mie sensazioni

legate alla situazione di allora iniziano a scemare,

rischiano di svanire.

Noto che senza l’atmosfera di questa piazza

non avrei mai provato tali emozioni.

Ora lo avverto nuovamente: c’è un’interazione tra le nostre sensazioni

e le cose che ci circondano. È un fenomeno con cui mi confronto in quanto architetto.

Io lavoro sulle forme, sulle fisionomie, sulle presenze materiali che costituiscono

il nostro ambiente. Con il mio lavoro contribuisco a creare i tratti tangibili,

le entità fisiche dello spazio, che innescano le nostre emozioni.

La magia del reale è per me quell’alchimia che trasforma le

sostanze materiali in sensazioni umane, quel momento particolare

di appropriazione emotiva o di trasformazione della materia

e della forma presenti nello spazio architettonico.

In quanto architetto posso far funzionare una casa di villeggiatura,

un edificio commerciale o un aeroporto. Posso costruire

appartamenti ben strutturati a prezzi accessibili, posso

progettare teatri, musei d’arte o showroom che facciano parlare di sè,

posso dotare le mie costruzioni di forme che soddisfino l’esigenza

di innovazione o di originalità, di rappresentatività o di particolari stili di vita.

Fare tutto questo non è così semplice. C’è bisogno

di lavoro. E di talento. E ancora di lavoro. Ma le mie aspettative

nei confronti di un’opera architettonica ben riuscita, frutto di quei particolari momenti

di esperienza architettonica individuale, vanno oltre queste considerazioni e mi inducono a chiedermi:

sono in grado io, architetto, di progettare anche l’effetto reale di un’opera architettonica,

quell’intensità e quell’atmosfera uniche, quella sensazione di presente, di benessere,

di pertinenza, di bellezza? È possibile progettare quel quid che costituisce,

in un determinato momento, la magia del reale,

il cui turbine mi fa sperimentare e cogliere qualcosa che altrimenti non coglierei

con la stessa intensità?

Ci sono edifici o complessi edilizi piccoli e grandi, imponenti e importanti,

che mi fanno sentire piccolo, che mi opprimono, che mi escludono,

mi respingono. Ma ci sono anche edifici o complessi,

piccoli o enormi, nei quali mi sento bene,

che mi rendono bello, che mi trasmettono una sensazione di dignità e libertà,

nei quali mi trattengo volentieri, che uso volentieri.

Queste opere sono la mia passione.

Così, nel mio lavoro cerco di concepire, e, di conseguenza,

di costruire, i miei edifici come corpi:

come anatomia e pelle, come massa,

membrana, come stoffa o involucro,

tela, velluto, seta e acciaio scintillante.

Mi curo di accostare bene i materiali e di esaltarli,

prendo una certa quantità di legno di rovere, un po’ di tufo

e vi aggiungo ancora qualcosa:

tre grammi d’argento, una maniglia da girare,

superfici di vetro scintillante, di modo che

ogni composizione di materiali diventi un unicum.

Sto attento all’acustica dell’ambiente,

alla sonorità di materiali e superfici

e al silenzio, come presupposto dell’ascolto.

La temperatura dell’ambiente è importante per me,

il fresco e le gradazioni del calore che accarezzano il corpo.

Penso agli oggetti personali che le persone

dispongono tutt’intorno a sè in certi spazi

per lavorare, per sentirsi a casa, e per i quali io individuo

l’idonea collocazione e per i quali predispongo lo spazio.

Mi piace l’idea di disporre le strutture interne dei miei edifici

in maniera tale da lasciare che le sequenze di spazi ci guidino,

ci conducano, ma anche che ci lascino liberi e ci seducano.

L’architettura come arte dello spazio e del tempo tra

tranquillità e seduzione.

Cerco di rappresentare attentamente la tensione tra

interno ed esterno, sfera pubblica e intimità,

dedico attenzione alle soglie, ai passaggi e ai confini.

Ed il gioco con il metro dell’architettura,

il lavoro sulle giuste dimensioni delle cose,

è guidato dal desiderio di ottenere diversi gradi di intimità,

varie sfumature di vicinanza e distanza, e per me è un piacere far illuminare

dal sole materiali lucidi e opachi, superfici e spigoli,

e creare masse profonde e gradazioni d’ombra e oscurità,

con tutta la loro carica misteriosa, al fine di enfatizzare

la magia della luce sulle cose. Fino a quando non risulta tutto alla perfezione. ”

(P. Z. Haldenstein, 08 dicembre 2003)

Peter Zumthor “La magia del reale”

Lectio Doctoralis,

tenuta il 10 dicembre 2003

in occasione del conferimento della

Laurea honoris causa in Architettura

dall’Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di

Architettura

27 Aprile 2007

News

Laurea Honoris Causa a Thomas Herzog

Università degli Studi di Ferrara

Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti”

Thomas Herzog (foto di Stefan Moses)

Conferimento di laurea Honoris Causa

Il 14 Maggio 2007 sarà conferita all’Architetto e Professore THOMAS HERZOG la Laurea Honoris Causa dalla Facoltà di Architettura Biagio Rossetti dell’Università di Ferrara.

La cerimonia di conferimento avverrà in presenza del Rettore prof. Patrizio Bianchi, alle ore 11,30 presso l’Aula Magna del Palazzo Renata di Francia (Via Savonarola 9) sede dell’Ateneo ferrarese. La presentazione del laureando e le motivazione della Laurea Honoris Causa saranno svolte dal prof. Alfonso Acocella. Seguirà la Lectio Doctoralis dell’Architetto e Professore Thomas Herzog dal titolo: “Alcune riflessioni di un architetto relative alla ricerca scientifica”.

La manifestazione di conferimento della Laurea Honoris Causa è pubblica.

In prosecuzione dell’evento, alle ore 18, l’Architetto e Professore Thomas Herzog terrà una Conferenza nell’Aula Magna della Facoltà di Architettura di Ferrara (Via Quartieri 11) dal titolo: “Recent Works”. La Conferenza sarà anticipata dalla presentazione del Prof. Nicola Marzot.

La Conferenza è pubblica.

Presentazione e motivazioni di proposta di laurea honoris causa

Thomas Herzog nasce a Monaco, in Germania, nel 1941.

Dopo studi classici ed interessi legati alla biologia, alla fisica, all’arte, si indirizza verso la Facoltà di Architettura con Laurea al Politecnico di Monaco (1960-65), dove avvia il percorso accademico (1965-69) proseguendo poi all’Università di Stoccarda (1969-72).

Nel 1972 risulta vincitore della Borsa di studio di Villa Massimo a Roma e consegue il Dottorato in “Costruzioni pneumatiche” presso l’Università di Roma.

A partire da questa fase formativa Thomas Herzog evolve una biografia scientifica che trova nel quadro della ricerca e della docenza pubblica, da una parte, e della libera attività progettuale e professionale, dall’altra, i due poli interagenti di un operare orientato a colmare i vuoti fra teoria e pratica.

Nel 1971 apre il proprio studio di architettura con Verena Herzog.

Dal 1973 è professore all’Università di Kassel, dal 1986 è al Politecnico di Darmstadt, dal 1993 – come Ordinario – al Politecnico di Monaco, dal 2000 è Decano della Facoltà di Architettura della T. U. München.

Se l’ambiente accademico costituisce per Herzog il luogo istituzionale di avvicinamento ai materiali e alle tecnologie è la forte crisi energetica, che emerge lungo il corso degli anni Settanta del Novecento, a segnare l’evoluzione della sua biografia scientifica.

La riflessione critica sul ruolo dell’architetto-costruttore quale responsabile di scelte ambientali, porta Herzog a maturare – da pioniere – una visione anticipatrice rispetto a quanto il quadro professionale – solo più recentemente – ha codificato all’interno della concezione di un’architettura sostenibile.

Il forte interesse per la sperimentazione di materiali, sistemi costruttivi e soluzioni tecnologiche innovative (interagenti con gli apparati impiantistici e le forme strutturali) consente ad Herzog di produrre significativi lavori di ricerca per conto di Istituzioni pubbliche (fra le quali la Commissione Europea a Bruxelles, l’Associazione Tedesca di Ricerca, la Lega Ambiente tedesca) e di aziende industriali private.

Tale attività trova – simmetricamente – una forte tensione divulgativa nell’insegnamento universitario, nella partecipazione ad Esposizioni internazionali legate a temi ambientali ed energetici e – più recentemente – in mostre personali: Francoforte (2001); Roma (2002); Tokio (2003); Ascoli Piceno, Napoli, Pescara, Milano (2005).

Negli ultimi anni viene chiamato ad una intensa attività di conferenze e di docenze sul fronte internazionale.

L’opera costruita di Herzog è del tutto coerente e coesa con l’attività di ricerca che nei valori ambientali e nei fattori climatologici ricerca gli elementi fondativi dell’iter progettuale e delle forme costruttive, queste ultime contrassegnate, in generale, dal carattere autonomo, indipendente rispetto alle tendenze stilistiche dell’architettura internazionale degli ultimi decenni.

Il controllo microclimatico degli spazi interni è sempre subordinato allo sviluppo di un’architettura degli involucri che ricerca strategicamente un’attenta integrazione strutturale ed impiantistica. Il recentissimo manuale “Atlante delle facciate” (2004) – editato, come altre opere a stampa di Herzog, in numerose lingue – è testimonianza di una sistematizzazione di tale interesse di lunga data.

Il messaggio e il valore conseguito dall’opera dell’architetto tedesco è legato alla definizione di una visione responsabile dell’architettura nell’azione di trasformazione del paesaggio costruito attraverso il rispetto delle risorse naturali; la valorizzazione di quelle rinnovabili – in primis lo sfruttamento del potenziale energetico solare – rappresenta il nucleo fondativo di un approccio metodologico che evolve in direzione di inedite soluzioni tipologiche, di nuove forme di architettura, di avanzati sistemi costruttivi.

L’uso esplicito di apparati strutturali od impiantistici non è mai, comunque, enfatizzato (in direzione di un tecnomorfismo fine a se stesso) e l’innovazione tecnologica è sempre filtrata da un linguaggio in cui sono evidenti impegno ecologico, razionalità esecutiva e sobrietà contemporanea di forme.

Un’opera transdisciplinare, quella di Herzog, il cui valore travalica i risultati architettonici pur notevoli – basti qui citare, l’Exopodach (1999-2000) e la Hall 26 della Fiera di Hannover (1994-96), la Torre uffici sempre ad Hannover (1996-1999), il Guest Building for the Youth Educational Centre in Windberg (1987-91) – per affermare un metodo di lavoro alimentato da un’intelligenza collettiva dove l’architetto progettista lega le proprie competenze a quelle di una pluralità di specialisti (dei settori dell’acustica, dell’energetica, dell’illuminotecnica, dell’impiantistica, delle strutture) capaci di fornire contributi determinanti e tecnicamente di alto livello prestazionale.

Fra le numerosissime onorificenze e premi ricevuti da Thomas Herzog citiamo solo quelli di più alto valore internazionale: Premio Mies van der Rohe (1981); Medaglia d’oro della Associazione Architetti Tedeschi (1993); Premio Auguste Perret (1996); Grande medaglia d’oro per l’Architettura dell’Accademia Francese di Architettura (1998); Premio dell’Associazione Costruzioni in acciaio tedesca (1998); Premio Fritz-Schumacher per l’Architettura (1999).

L’opera di Thomas Herzog offre una lezione di riferimento per il mondo delle scuole di Architettura indicando un percorso svolto all’interno delle Istituzioni pubbliche ma che guarda e si rapporta al mondo civile e all’ambiente fisico in continua trasformazione.

Un’opera coerente per la quale viene chiesto il conferimento della laurea Honoris Causa.

Il docente proponente

Prof. Alfonso Acocella

Ordinario di Tecnologia dell’architettura

Edificio per uffici Soka-bau (2003) a Wiesbaden, Germania

[photogallery]herzog_album[/photogallery]

Università degli Studi di Ferrara

Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti”

X FAF Decennale della Facoltà di Architettura

Info e Segreteria organizzativa:

Veronica Dal Buono dlbvnc@unife.it

Ufficio Stampa:

Davide Turrini d.turrini@libero.it

26 Aprile 2007

Principale

Borghi, Castelli, Abazie. Esperienze di restauro in Irpinia

Centro Studi “Giordano Bruno”

Associazione Nazionale del Libero Pensiero “Giordano Bruno”

Comune di Castelfranci

Ordine degli Architetti, P. P. C. della Provincia di Avellino

BORGHI, CASTELLI E ABBAZIE, ESPERIENZE di RESTAURO in IRPINIA

Relazione con videoproiezione a cura di ANGELO VERDEROSA

Sala del Consiglio Municipale, Castelfranci (Av)

Venerdì 27 Aprile 2007, ore 18

Saluti

Felice Storti, Presidente del Centro Studi “Giordano Bruno”

Eugenio Tecce, Sindaco del Comune di Castelfranci

Angelo A. Di Gregorio, Assessore alla Cultura e Turismo C.M.

Franco Addeo, Sindaco del Comune di Marzano di Nola

Edmondo Marra, Sindaco del Comune di Volturara Irpina

Enrico Tecce, Assessore alla Cultura Castelfranci

Relazione

Angelo Verderosa, Architetto

Esperienze di restauro in Irpinia

Castelvetere, Quaglietta, Volturara e Taurasi

Castello di Taurasi

Abbazia del Goleto

Museo Diocesano di Nusco

Lettura poetica di Gaetano Calabrese da Nusco

Interventi

Paolo Saggese, Scrittore e Storico

Eduardo Alamaro, Critico di architettura

Natascia Festa, Giornalista

Fernando Chiaradonna, Dirigente U.T.C. C.M. T.C.

Fulvio Fraternali, Presidente Ordine Architetti Avellino

Nicola Di Iorio, Presidente C.M. Terminio-Cervialto

Raffaele Tecce, Senatore della Repubblica

Espongono in collaborazione con l’ASSOCIAZIONE CULTURALE VENEZIA VIVA

Sala del Centro Studi “Giordano Bruno”, via Capogiardino

Luisa Asteriti, Alba Balestra, Patrizia Bambini, Rachele Branca, Elio Brombo, Antonio De Rosa, Emilio De Rogatis, Vincenzo Eulisse, Vito Ferrante, Nicola Guarino, Junko Hoshino, Luciano Luciani, Anna Magistro, Nadia Marano, Andrea Pagnacco, Antonio Restaino, Tony Salvo, Nicola Sene, Giovanni Spiniello, Beatrice Tavernese, Vittorio Avella, Nadia Coppola.

info: Felice Storti 329.2452693

24 Aprile 2007

Principale

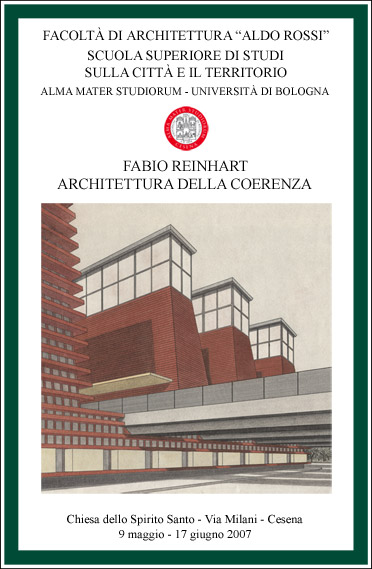

Fabio Reinhart. Architettura come pensiero

Mercoledì, 9 maggio 2007 alle ore 17.00

negli spazi della Chiesa dello Spirito Santo, via Milani, 1 – Cesena

avrà luogo l’inaugurazione della mostra

FABIO REINHART. ARCHITETTURA COME PENSIERO

ARCHITETTURA 25.

organizzata dalla Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” dell’Università di Bologna – sede di Cesena.

Saranno presenti:

Fabio Reinhart, ordinario di Composizione Architettonica presso la SUPSI di Lugano (CH)

Gianni Braghieri, Presidente del corso di Laurea della Facoltà di Architettura di Cesena

Giordano Conti, sindaco di Cesena

Francesco Saverio Fera, curatore della mostra e del catalogo

La mostra Fabio Reinhart. Architettura come pensiero ARCHITETTURA 25., presenta una selezione di opere scelte nell’ormai numeroso catalogo di progetti e realizzazioni di uno dei più singolari interpreti della cultura architettonica europea. L’intento dell’esposizione è quello di ricostruire, attraverso un ideale viaggio nella sua produzione artistica, il percorso intellettuale che ha dato vita ad una produzione originale, mai gratuita o estemporanea, ma fortemente radicata nella contemporaneità seppur così lontana dalle mode e dai capricci del tempo.

Saranno esposti più di 60 disegni originali (in formato cm 70 x 100) tesi ad illustrare circa 30 progetti, oltre ad una ventina di modelli di studio.

La mostra, da un’idea di Gianni Braghieri, è curata da Francesco Saverio Fera per la Facoltà di Architettura di Cesena e realizzata in collaborazione con la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana di Lugano. E’ prevista la prosecuzione dell’esposizione nelle città di Napoli e Lugano.

Il catalogo della mostra, di oltre 200 pagine, è parte integrante della collezione delle pubblicazioni della Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” dell’Università di Bologna, di cui rappresenta il venticinquesimo volume. Oltre ad una raccolta di saggi critici sull’opera dell’architetto Fabio Reinhart, vi sono illustrati i progetti in esposizione, con riproduzioni a colori dei disegni delle opere realizzate.

Sono pubblicati, a corredo del volume, una selezione di scritti dell’autore, il regesto delle opere ed una nota biografica.

La mostra sarà aperta da Mercoledì 9/05/2007 a Domenica 17/06/2007, dal Lunedì al Venerdì, nell’orario 16,30 – 19,30, il Sabato e la Domenica negli orari 10.00-13.00, 16,30 – 19,30, l’ingresso è libero.

Per informazioni e contatti:

Giovanni Poletti, responsabile ufficio mostre, mostre@arch.unibo.it

24 Aprile 2007

Paesaggi di Pietra

La Via della Pietra

“I bordi del tuo profilo diventano le pendici di una collina, le vette di un monte, declivi e precipizi abissali; le tue cavità sono grotte, e dalle loro fenditure della roccia rosata scorre silente l’acqua. Nella Parte si nasconde il tutto. E il tutto è la parte. Tu pietra tracci i diagrammi di un paesaggio. Sei tu il paesaggio stesso.”

Dimitris Pikionis1

INTRODUZIONE

Il progetto “La Via della Pietra”.

La “Via della Pietra” è un progetto volto alla promozione, attraverso la pietra naturale, della regione delle Tre Valli, Cantone Ticino, Svizzera2. La pietra rappresenta da sempre la principale risorsa regionale oltre ad essere il materiale che ne costituisce fisicamente il territorio. Non va inoltre dimenticato che l'”industria del granito”, una delle più antiche del Cantone Ticino, è sicuramente una delle ultime attività presenti sul territorio dedita allo sfruttamento delle materie prime locali.

L’idea di valorizzare la regione delle Tre Valli attraverso la pietra naturale è nata nell’aprile 2005 in seno alla Comunità della Riviera, associazione che si prefigge come scopo lo sviluppo del Distretto della Riviera, ma ha da subito assunto un’importanza regionale. Il presente studio è un sunto del progetto di MA in architettura da me svolto al Politecnico Federale di Losanna durante l’anno accademico 2005-2006 e del successivo sviluppo dello stesso realizzato in collaborazione con la Comunità della Riviera3. Il progetto è in questo momento in consultazione a livello politico.

Il progetto “Via della Pietra” si basa su tre punti: il percorso territoriale, la realizzazione di un edificio in pietra naturale con funzione di ostello, dei quali si tratterà qui di seguito, ed il Simposio Internazionale previsto per il mese di settembre 2007 a Biasca, Cantone Ticino, Svizzera.

La regione delle Tre Valli, Cantone Ticino, Svizzera (Stefano Zerbi)

Per una nuova visione del territorio.

“La [regione, N.d.A.] Tre Valli possiede antica unità storica, ha una capitale naturale in Biasca, è zona di transito (Gottardo e Lucomagno). La sua estensione territoriale è notevole (almeno per le dimensioni svizzere), i suoi confini evidenti, i problemi della regione sono quelli di tutte le comunità che la compongono. Potrebbe soddisfare il concetto di nazione, nel senso primitivo del termine.”4

Questa citazione, tratta da uno dei più interessanti studi realizzati sul territorio del Cantone Ticino, riassume bene l’interesse che la regione Tre Valli costituisce per il medesimo. Ci sembra dunque legittimo proporre in questa specifica zona un itinerario territoriale che permetta agli abitanti e ai turisti di scoprire, o riscoprire, la ricchezza di queste vallate. Ciò avverrà attraverso un solo elemento: la pietra naturale.

L’interesse di questo itinerario è di porsi come alternativa alla visione romantica, ancora oggi valevole, del territorio osservato in quanto paesaggio, dunque nella sua sola dimensione estetica. Questa contemplazione è sicuramente una delle finalità di un tale percorso, ma non vanno dimenticati lo sguardo del ricercatore, quello del costruttore, del botanico, del geologo, ecc. Un “territorio come palinsesto” sul quale si depositano, non solo gli strati sedimentari o storici, ma sul quale si dirigono gli sguardi incrociati degli uomini. La visione estetica è figlia soprattutto del XVIII e del XIX secolo, degli artisti-filosofi e del “turista- il borghese urbano”5. L’attrazione per il pittoresco e per il sublime resero famoso il paesaggio della Svizzera, ma il fenomeno del turismo toccò solo marginalmente il territorio delle Tre Valli.

Nel XV e XVI secolo si aveva invece una visione diversa nei confronti del territorio (si utilizzerà volontariamente questo sostantivo perchè l’idea di paesaggio non esisteva ancora), lo si percepiva come una risorsa o meglio come un accumulo di risorse naturali a disposizione dell’uomo. Gli scienziati e gli artisti si impegnarono in una ricerca comune e l’interesse per i giacimenti di minerali, per gli opifici e le botteghe, per la ricchezza della flora medicinale, ecc. produsse delle meravigliose note di viaggio, dei trattati e delle opere d’arte6. Tra queste ultime da ricordare, a titolo d’esempio, La vergine delle cave di Andrea Mantegna, agli Uffizi, del 1489, oppure gli schizzi sulla stratigrafia delle rocce di Leonardo da Vinci della collezione Windsor, in particolare Le sommità alpine e Le stratificazioni rocciose. Questo movimento culturale si produsse soprattutto in Italia, ma il Cantone Ticino all’epoca ne era parte. Questa visione della terra come dispensatrice di ricchezze per la vita dell’uomo è ancora più antica, ed è in particolare quella che ci è stata trasmessa da Plinio il Vecchio attraverso la sua Historia Naturae.

Le opere summenzionate sono in chiaro contrasto con la produzione romantica dove il paesaggio e la montagna diventano luoghi di riflessione, di meditazione su se stessi e sul rapporto tra l’Io e l’immensità della Natura. Questa tendenza sarà acuita dal crescere del turismo alpino durante il XIX secolo che si rivolgerà alle regioni alpine al fine di trovare le ultime tracce dell’Arcadia, le “fonti del benessere” (le stazioni termali risalgono a questa epoca) e dei luoghi di svago da opporre all’oppressione della città emergente.

Oggi abbiamo la possibilità di riunire in unica visione tutte le esperienze fatte nel passato: la “Via della Pietra” partendo dalla risorsa mineraria permette di riallacciare ad un discorso comune tutte le componenti presenti sul territorio delle Tre Valli: le cave, i laboratori per la lavorazione della pietra, l’architettura, la flora caratteristica, le ricchezze naturalistiche, ecc. Permette inoltre di essere in contatto diretto con le componenti del territorio e perciò si differenzia nettamente dalla dimensione classica del museo. Questo tipo di progetto ci permette di rispondere in modo efficace ai pericoli che minacciano oggi il nostro rapporto alla natura e al paesaggio: “la museificazione, la manipolazione e la virtualizzazione”7.

LE TRE VALLI: VALLI DI PIETRA.

Genesi del territorio ticinese8.

Cominceremo con la descrizione del territorio delle Tre Valli, e del Cantone Ticino, dalla sua struttura più profonda, quella geologica, perchè “lo studio dell’aspetto della terra e della genesi del rilievo, della morfologia, produce una base solida per ogni poetica del paesaggio”9.

Le origini. Dalla Pangea all’orogenesi alpina.

Le tracce lasciate sul territorio antecedenti all’orogenesi alpina sono rare. La maggior parte delle rocce formatesi prima di questo importante evento tettonico sono state da esso trasformate. Ricorderemo però degli affioramenti isolati quali i calcescisti del Lucomagno e la Breccia di Arzo, rocce sedimentarie risalenti al Giurassico.

Lo scivolamento della placca africana al disopra di quella europea, con il conseguente corrugamento della crosta terrestre, è all’origine dell’orogenesi alpina e fu generato dalla rotazione che avvicinò le due placche, africana ed europea, di circa 600 km. Questi avvenimenti risalgono al Cretaceo (da 136 a 65 milioni di anni fa).

L’orogenesi alpina si produsse in tre fasi distinte e i fenomeni di metamorfismo delle rocce ad essa legati non si produssero su tutto il territorio dell’attuale Cantone Ticino poichè La Linea Insubrica, una discontinuità tettonica che corre all’altezza di Bellinzona e Locarno in direzione est-ovest, ha tenuto al riparo le zone a sud dagli importanti spostamenti legati alla formazione delle Alpi. Questi spostamenti in Ticino furono dell’ordine dei 20-25km in verticale e 60 km in orizzontale10. La Linea Insubrica, facente parte della più estesa Linea Periadriatica, è una delle faglie più importanti dell’arco alpino e lungo essa si assiste all’affiorare di una grande varietà di rocce e minerali: tra di essi i “marmi” di Castione.

Delle tre fasi dell’orogenesi, la più importante per il Cantone Ticino fu quella neoalpina, che cominciò 30 milioni di anni fa e che non si è ancora terminata. È caratterizzata dalla spinta di compressione finale tra le placche, africana e europea, che è stimata a circa 100km. Questa spinta produsse un nuovo fenomeno di metamorfismo che interessò le rocce alpine, caratterizzato da un elevata temperatura soprattutto all’altezza delle coltri Penniniche.

Il metamorfismo delle rocce, le pieghe delle coltri e le numerose faglie che si trovano sul territorio ci mostrano, in parte, l’energia che si sprigionò durante questi fenomeni: il territorio del nord del Ticino fu come forgiato in una fucina ardente.

Le cave di Castione testimoniano, attraverso le linee di sedimentazione verticali, la forza sprigionata dai movimenti correlati all’orogenesi alpina (Stefano Zerbi)

Com’è già stata ricordato in precedenza la variazione della temperatura e della pressione subite dalle rocce genera in esse delle importanti trasformazioni nell’aspetto, nella struttura e nella composizione mineralogica. Questo fenomeno è chiamato metamorfismo ed i suoi effetti sono molto variabili secondo il luogo e le diverse fasi dell’orogenesi alpina. Le rocce delle Tre Valli appartengono alla famiglia degli “gneiss” che si dividono in “paragneiss”, ossia sedimenti metamorfizzati, come le “beole” della Vallemaggia o della Riviera, e “ortogneiss”, d’origine granitica, come i “graniti” delle Tre Valli e della Vallemaggia.

Un altro importante concetto introdotto riguardo all’orogenesi alpina è quello di coltre. L’origine delle coltri, che costituiscono dei “pacchetti” di rocce e il cui spessore è di diverse migliaia di metri, è da imputare ai movimenti tettonici della placca africana ed europea. Questi “pacchetti” furono piegati, fratturati e sovrapposti ad altre formazioni geologiche più antiche e compongono la complessa struttura tettonica delle Alpi.

Per quanto riguarda il territorio del Sopraceneri troviamo le coltri Penniniche, che si dividono in unità secondarie. Nelle Tre Valli è presente la coltre della Leventina alla quale si sovrappongono quella del Simano, all’ovest, e quella dell’Antigorio, all’est.

“Le coltri penniniche e in particolare la Coltre della Leventina rappresentano molto probabilmente l’unità tettonica più profonda dell’arco alpino. Gli gneiss lepontini, così definiti da WENK (1953) e tipici delle numerose cave della Riviera, ci offrono dunque la possibilità di guardare nel “cuore” delle Alpi.”11

Aspetto attuale: le glaciazioni e l’erosione fluviale.

Per arrivare alla forma attuale del territorio ticinese bisogna aggiungere agli effetti dell’orogenesi alpina quelli legati all’erosione. Infatti, il tasso di crescita delle Alpi, da 0,6 a 1mm all’anno12, era già bilanciato dall’erosione in epoca Terziaria in cui avvenne lo riempimento della Pianura Padana. La crescita odierna delle Alpi non è più dovuta all’orogenesi, cessata circa 10 milioni d’anni fa, ma alla lenta “scarica” dell’energia accumulata. L’erosione invece continua e si è accentuata a partire dal Quaternario, periodo iniziato due milioni di anni fa e nel quale noi ci troviamo. Esso è caratterizzato dall’alternanza di periodi freddi e caldi. Durante quelli freddi la crescita dei ghiacciai provocò il loro movimento e l’invasione delle valli fino alla pianura, questo fenomeno è detto “glaciazione”. Le glaciazioni modellarono il territorio ticinese e causarono forti cambiamenti della flora e della fauna. Soltanto alla fine delle ultime glaciazioni, nell’Olocene, si assistette al ripopolamento delle regioni alpine e all’apparizione dell’Uomo sul territorio ticinese.

Il fiume Ticino ha scavato nella pietra una valle che penetra nel massiccio alpino (Sebastiano Pron)

Il territorio del Cantone Ticino, soprattutto nelle valli superiori, è caratterizzato da rilievi ben marcati, frutto delle immense forze endogene legate all’orogenesi alpina e ai lenti fenomeni esogeni, tali l’erosione glaciale e fluviale. Si divide nettamente tra Sopraceneri e Sottoceneri: il primo è compreso nell’orizzonte montano e alpino, il secondo in quello collinare.

Il territorio che interessa questo studio, vale a dire quello delle Tre Valli, è caratterizzato dalla forma delle valli glaciali: pendii ripidi, terrazzi elevati e valli laterali sospese.

Il fenomeno delle glaciazioni interessò il territorio ticinese durante tutto il periodo del Pleistocene (da 1,8 milioni a 10’000 anni fa), non fu continuo, ma si divise in quattro periodi principali: le glaciazioni di Würm, le più recenti, e quelle di Riss, Mindel e Günz. Il ghiacciaio principale fu quello detto “del Ticino” che ricopriva quasi interamente il territorio ticinese.

La forma tipica della valle glaciale è quella a “U”, ma in Ticino le testimonianze pure di questo tipo sono rare. La maggior parte delle valli attuali è stata rimodellata dall’azione erosiva dei fiumi e riempita dai detriti, come per la Valle del Ticino.

Le valli laterali sono caratterizzate da “scalini” glaciali che formano maestose cascate come nel caso di quella di Santa Petronilla presso Biasca (Stefano Zerbi)

L’erosione fluviale è anch’essa molto antica, antecedente al sollevamento alpino. L’attuale erosione cominciò in epoca Terziaria e continua ancor oggi. Ad ogni periodo erosivo corrisponde, nel caso del fiume Ticino, un sistema di terrazzi.

A sud di Biasca, lungo i versanti della Valle del Ticino, è ancora possibile osservare i livelli dei quattro principali sistemi di terrazzi erosivi. A ciascun sistema corrispondono altrettanti sistemi di valli e di istallazioni umane.

Il sistema più antico, detto di “Pettanetto”, risale alla fine del Miocene-inzio del Pliocene, e si situa ad un’altitudine compresa tra 1’600 e 1’000 m s/m, in corrispondenza degli alpeggi più elevati.

Scendendo si incontra, tra 1’300 e 700 m s/m, il sistema “Bedretto”, la cui formazione risale al periodo compreso fra il Pliocene e il Quaternario. Si trovano a quest’altitudine, sul lato sinistro della valle, le stazioni stagionali.

Il sistema successivo, detto di “Sobrio”, risale al Pleistocene e si situa tra 900 e 300 m s/m. A questa quota si trovano, lungo i due versanti della valle, le antiche istallazioni sparpagliate, tra le quali gli alpeggi più bassi, di occupazione permanente. Gli antichi nuclei di Cresciamo Sul Sasso e Paglio a Lodrino si situano a questa quota.

L’ultimo livello di erosione corrisponde all’attuale fondovalle, esso risale alle ultime glaciazioni del Quaternario e alla successiva erosione fluviale. La sua quota varia tra i 300 e i 200 m s/m.

Sui versanti della valle del Ticino sono ben visibili i differenti livelli dovuti alle diverse fasi erosive (Stefano Zerbi)

Il territorio è dunque relativamente giovane e ancora soggetto a fenomeni di assestamento. Sui versanti delle Tre Valli sono ben visibili le tracce lasciate dalle numerose frane che interessano queste zone. Esse sono dovute all’erosione e al continuo aumento della pendenza dei versanti dovuto alla crescita alpina. La trasformazione del suo aspetto è ancora attuale ed è stata anzi accentuata negli ultimi 5’000 anni dalle azioni del genere umano.

La frana del cosiddetto “Valegion” presso Preonzo ,che si sta producendo, ci informa dell’instabilità dei versanti delle vallate alpine e dei movimenti tettonici residui (Stefano Zerbi)

di Stefano Zerbi

Note

1 Pikionis, Dimitris, “Topografia estetica” in, Ferlenga, Alberto, Dimitris Pikionis 1887-1968, Milano, Electa, 1999, p.330.

2 Le Tre Valli costituiscono una regione politica del Cantone Ticino che comprende i Distretti di Blenio, Leventina e Riviera ed i comuni di Preonzo, Moleno e Gnosca del Distretto di Bellinzona.

3 Il progetto di MA in architettura è stato realizzato al Politecnico Federale di Losanna sotto la direzione dei professori Luca Ortelli, Arduino Cantàfora, Aurèle Parriaux e Gilles Perraudin. Per il progetto “Via della Pietra” è stato istituito un gruppo di lavoro presieduto dall’Ingegner Massimo Ferrari e comprendente gli specialisti del settore estrattivo, le autorità politiche ed il sottoscritto.

4Rossi, Aldo, Consolascio, Eraldo, Bosshard, Max, La costruzione del territorio nel Cantone Ticino, s.l., Fondazione Ticino Nostro, 1979, p.98.

5Jakob, Michael, L’èmergence du paysage, (“Collection Archigraphy Paysages”), Gollion, Infolio èditions, 2004.

6Vedi a questo proposito, Camporesi, Piero, Le belle contrade. Nascita del paesaggio italiano, s.l., Garzanti editore, 1992. Soprattutto il capitolo “dal paese al paesaggio”, pp.9-39.

7Jakob, Michael, op. cit., p.40.

8Per un approfondimento si veda: Cotti, Guido, Felber, Markus, Fossati, Alessandro, Lucchini, Gianfelice, Steiger, Elio, Zanon, Pier Luigi, Introduzione al paesaggio naturale del Cantone Ticino. 1. Le componenti naturali, Bellinzona, Dipartimento dell’Ambiente, 1990.

9Focillon, Henry, Vie des formes, Paris, Presses Univeritaires de France, 2000, p.51 (testo originale in francese, traduzione dell’autore).

10Cotti, Guido, Felber, Markus, Fossati, Alessandro, Lucchini, Gianfelice, Steiger, Elio, Zanon, Pier Luigi, Introduzione al paesaggio naturale del Cantone Ticino. 1. Le componenti naturali, Bellinzona, Dipartimento dell’Ambiente, 1990, p.78.

11Ibid., p.76.

La stessa considerazione si trova anche in: Labhart, Toni P., Decrouez, Danielle, Gèologie de la Suisse, (“Les compagnons du naturaliste”), Lausanne-Paris, Delachaux et Niestlè, 1997, pp.88-89.

12Cotti, Guido, Felber, Markus, Fossati, Alessandro, Lucchini, Gianfelice, Steiger, Elio, Zanon, Pier Luigi, , p.80.

21 Aprile 2007

Principale

Leonardo Benevolo in conferenza alla Facoltà di Architetura di Ferrara

Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Architettura/FAF X FAF

Gius. Laterza & Figli Spa, Roma-Bari

Mercoledì, 18 aprile 2007, con inizio alle ore 16,

nella sede della Facoltà di Architettura di Ferrara, via Quartieri 8, Ferrara, Leonardo Benevolo terrà una conferenza intorno ai temi del libro

LEONARDO BENEVOLO, L’architettura nel nuovo millennio,

Laterza, Roma-Bari, 2006, ISBN 88-420-7789-5

Presenteranno i docenti di Storia dell’Architettura Contemporanea/SCO

Vittorio Savi (storia architettonica dell’arch. co.), Sebastiano Brandolini (storia contemporanea dell’arch. co.), Paolo Barbaro (storia fotografica dell’arch. co.)

Leonardo Benevolo (classe 1923) è uno storico dell’architettura, architettura nel lungo periodo. Affermazione che sembra ovvia, invece non lo è.

Secondo il parere purtroppo attecchito presso la comunità scientifica disciplinare, Benevolo sarebbe lo studioso che sempre vede la vicenda dell’azione architettonica alla luce della modernità contemporanea e del suo significato etico. A procedere dall’intramontabile epigrafe morrissiana, quella del 1882, quella dell’architettura come qualsiasi modificazione della terra in vista dell’esigenza dell’uomo, egli sarebbe l’intelligente critico delle crisi del moderno, ma soprattutto l’intenzionale interprete della continuità del movimento moderno architettonico a fronte delle sfide poste dalla rivoluzione in atto. Questo sì che sarebbe banale.

In realtà, Benevolo non solamente si distacca da simile falsa credenza, ma anche evita di adattare il racconto critico-storiografico all’essere-architettura nel modo di volta in volta dominante. E magari si verifica il contrario: che egli possa compiere il suo racconto del principio del XXI secolo, del presente architettonico nella prospettiva di un’incessante urgenza culturale, eterna esigenza materiale del costruire-abitare la terra.

Invitato dalla Facoltà universitaria ferrarese, Leonardo Benevolo ha l’occasione di rilanciare per verba la forma specifica di questo contenuto problematico; la scuola, e quanti vorranno assistere, ascoltare, riflettere, commentare in presa diretta e poi, come si dice, “pensarci su”.

21 Aprile 2007

Appunti di viaggio Pietre dell'identità

Ci sono…

Ci sono….

Ci sono luoghi dove nessuna agenzia turistica potrà mai accompagnarvi;

dove il tempo che scorre si cristallizza in un eterno presente;

dove il silenzio ingigantisce i pochi e ancestrali rumori che da troppo tempo noi abbiamo già scordato;

dove il buio è totale, assoluto, ma anche una flebile fiammella basta per farti sentire protetto e sicuro;

dove, anche se in compagnia, in realtà sei solo. Solo davanti ai tuoi limiti, alle tue paure e alla tua capacità di sopportare tensioni e stanchezza.

Dite che non esiste? No, no, esiste, eccome! E molto più vicino di quanto non possiate immaginare…

Per adesso ve ne presentiamo uno, ma non è detto che non possiate godere con noi di questi posti fantastici…

(Anna Maria Ferrari – GeoLab TENAX) ![]()

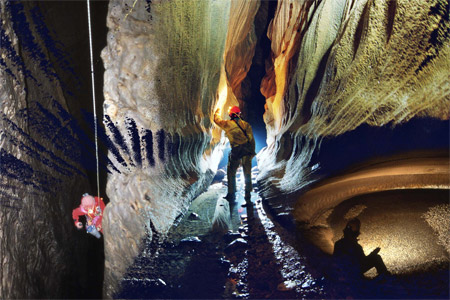

Spluga del Tasso: un viaggio nel Rosso Verona

(A. Cuccato, A.M. Ferrari , D. J. Hosking del GASV)

Venerdì 19 agosto 1966, il signor Giuseppe Scala, abitante di Porcino piccolo paese che dà sul vajo del Tasso, ai piedi del Monte Baldo nel Veronese, si affacciò alla finestra. Era ormai da molto che pioveva, e sembrava che ora il tempo desse una tregua.

Decise quindi di uscire per andare a lavorare e si incamminò verso il suo podere passando dal piccolo vajo vicino a casa dove si aspettava di vedere un torrente in piena (in realtà ne sentiva anche il frastuono)….Gli piaceva vedere l’acqua scorrere anche se, come tutti i montanari, la temeva….

Stranamente però, nel torrente non c’era l’acqua. Perchè? E dove era? Doveva esserci…., non poteva non esserci….! Decise così di risalire il greto del torrente che “orpo” (tipica espressione di perplessità baldense) era tristemente e stranamente secco.

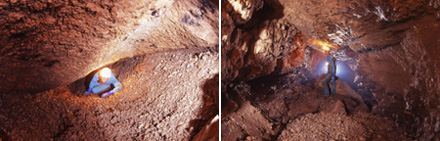

L’ingresso a pozzo posizionato proprio sul greto del torrente Tasso.

La fessura iniziale. Sul fondo il materiale detritico che deve essere ancora estratto.

Dopo circa 300 metri rimase stupito: un fiume d’acqua si inabissava ai piedi di una briglia (la quarta a partire dal ponte, per essere precisi) e scompariva nelle viscere della terra. Non sapeva proprio che pesci pigliare e cosa pensare: proprio quella mattina c’era stata una scossa di terremoto, l’aveva sentita chiaramente anche lui: che fosse stata quella la causa di quell’incredibile evento? Corse ad avvisare tutte le persone che conosceva, e ben presto cominciò l’afflusso, una vera e propria peregrinazione di persone che venivano a vedere “il buso” che si beveva tutta l’acqua del torrente che nasceva nella sinclinale del Baldo. Erano così in tanti quelli che arrivavano, che all’inizio di quel piccolo paese di quattro anime si dovette mettere un grosso cartello con le indicazioni per raggiungere il buco del Tasso. Faceva impressione, ma nessuno aveva il coraggio di entrarci.

La voce si sparse in un battibaleno e ben presto tra quelle persone arrivarono anche alcuni speleologi con un geologo per vedere se si poteva comunque entrarvi per capire la situazione: la cosa era particolarmente succulenta, bisognava andare a vedere dove finiva tutta quell’acqua!

Dopo aver aspettato che la grande fiumana finisse, si attrezzarono ed entrarono in quella che da quel momento sarebbe stata chiamata “Spluga” del Tasso, scendendo nella grotta fino ad una profondità rilevata di circa 50 metri per uno sviluppo di 230 metri circa.

Con il materiale detritico ancora presente, l’accesso alla grotta viene fatto strisciando sul soffitto.

Passata la fessura, all’interno della Spluga del Tasso. Per terra le ultime propaggini dei detriti che provengono dall’esterno. Altri detriti incoerenti si trovano nella parte finale della grotta rilevata.

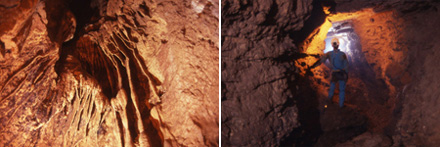

Rilevarono circa 10 metri di inghiottitoio iniziale che dà su una galleria la quale si sviluppa completamente nel rosso ammonitico, e che alla fine si restringe fino a formare uno stupendo ponte naturale in selce. La grotta portava ancora i segni dell’enorme quantità di acqua e fango inghiottiti: pareti, ponte e in alcuni punti anche volta superiore completamente rivestiti da fango, e proprio sul fango che incrostava il ponte essi vergarono la sigla del loro gruppo speleologico, S.A.N. (Società Amici della Natura), come per prendere possesso di quella grotta in attesa delle successive esplorazioni.

Però il diavolo fa le pentole ma non i coperchi e loro, purtroppo, non avevano fatto i conti con il clima: dopo qualche settimana si rimise a piovere e in quell’anno di straordinaria acqua alta a Venezia e di catastrofiche inondazioni a Firenze anche il Tasso subì gli effetti di quella eccezionalità metrologica. Dal Baldo fu trascinata nel vajo una enorme quantità di detrito che tappò completamente e letteralmente la grotta, che a quel punto ritornò nell’oblio.

Passarono mesi ed anni, quaranta per la precisione, e della grotta venne dimenticato il punto di accesso, anche se in più riprese altri speleologi si misero a cercarlo ma senza successo. Della cavità, però c’era un rilievo ed una descrizione, anzi un articolo su un giornale veronese, che beffardi continuavano ad attirare inutilmente l’attenzione.

Concrezioni sul soffitto.

La condotta.

Fu nel 2004 che David John Hosking, inglese trapiantato ai piedi del Baldo, geologo e speleologo, stanco di sentir parlare al passato di questa grotta decise di raccogliere la sfida e di cercarla, anzi di ritrovarla.

Si mise a chiedere informazioni, ma ovviamente i testimoni di quell’eccezionale evento avvenuto 40 anni prima ricordavano vagamente punti differenti nel torrente, e furono fatti più tentativi prima di ritrovare effettivamente l’ubicazione esatta dell’inghiottitoio. Che ovviamente era ancora rigorosamente ancora tappato.

Nel novembre del 2004 David ed Alfonsina decisero di passare all’attacco, e armati di un badile, con i piedi in ammollo in quel filo di acqua che correva sul letto del torrente decisero di provare a scavare in quello che secondo loro era il punto più logico per l’esistenza di un inghiottitoio. E fu proprio così, per quel famoso colpo di fortuna che inizia per “C”, che dopo qualche ora l’acqua sparì con un gorgoglio cristallino verso il basso. Trovato!!! Ora “bastava” costruire un pozzo per la messa in sicura dell’ingresso e scavare ed estrarre tutto il materiale che chiudeva la spluga. Ci si è dati da fare, quindi, coinvolgendo gli speleologi del Gruppo Speleologico Veronese e il Gruppo Speleologico Mantovano per circa quattro mesi durante tutti i fine settimana e qualche volta anche di giorno lavorativo, arrivando ad estrarre migliaia di secchi di ghiaia, fino a che il 25 di aprile 2005 (ironica coincidenza: giorno della liberazione dagli scavi), la grotta venne riaperta.

Un banco di selce nera e rossa fessurata e con intercalazioni argillose, dello spessore di oltre due metri che qui fanno da fianco della grotta.

Le pareti sono completamente rivestite dal fango abbandonato in seguito alla decantazione delle acque di inondamento della cavità.

Che emozione rivedere quel ponte, e quella sigla ancora perfetta dopo 40 anni di buio e silenzio!

Fuori pioveva e Monica agitata continuava ad urlare che l’acqua saliva: bisognava uscire anche perchè non ci si fidava poi molto a rimanere lì dentro visti i precedenti….

Si ritornò comunque ad esplorare per circa due settimane continuando nel frattempo a mettere in sicurezza l’entrata della Spluga del Tasso, ma il diavolo di cui sopra ci rimise lo zampino ed una nuova pioggia torrenziale richiuse per l’ennesima volta la grotta. Non c’era più molta voglia di passare lì i fine settimana a scavare, e se quello doveva essere il destino della grotta, cioè di essere abbandonata, vabbè, che lo fosse! Ma per ironia della sorte una nuova piena del torrente lavorò per il gruppo e portò all’interno tutto il materiale che faceva da tappo riaprendo in maniera definitiva la cavità.

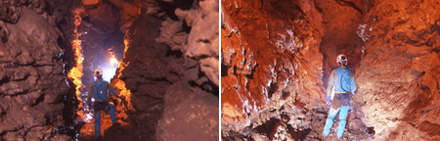

L’esplorazione, che finalmente poteva riprendere tranquillamente, ha portato a raddoppiare lo sviluppo della grotta che attualmente è di 466metri e con un dislivello di 70 metri, dei quali circa 180 agevolmente percorribili in posizione eretta, mentre buona parte dei rimanenti risultano essere impegnativi e talvolta molto, ma molto stretti.

Sviluppo della condotta.

Anche in questa parte di grotta le pareti sono rivestite da fango. Il soffitto della condotta è costituito dal letto di una bancata del rosso ammonitico.

Inutile dire quanto è stato importante per noi speleologi riaprire e rivivere questa cavità dopo 40 anni di oblio, ma la cosa più bella è l’interesse e le attività che stanno nascendo attorno a questo luogo: nuovi sentieri ben segnalati e molto apprezzati dal punto di vista naturalistico; la grotta è sempre più spesso visitata sia da speleologi, e non manca l’organizzazione di visite guidate, almeno nella parte iniziale più semplice della grotta, a gruppi di appassionati del Baldo e della montagna. Senza contare che nel mese di maggio si terrà il Baldo Festival Scienze, un convegno di quattro giorni dove saranno trattati argomenti scientifici inerenti il Baldo, la biodiversità e, poichè questo è il suo anno, l’acqua. E proprio in questa cornice scientifica il gruppo GASV accompagnerà i partecipanti di questo convegno proprio dentro la Spluga del Tasso, per far vedere come l’acqua sia così importante per la vita, l’oblio e la rinascita di una grotta, che da “grotta dimenticata” sta diventando una grotta molto frequentata.

Il ponte in selce rivestito dal fango con la scritta SAN, vecchia ormai più di 40 anni.

L’illuminazione anche retrostante, consente di apprezzare il lieve sviluppo del piccolo ponte naturale formato da alcuni strati di selce.

Sviluppo della grotta verso la parte più estrema della galleria.

[videointervista]07_int_tasso.swf[/videointervista]

Legenda:

Vajo= termine veronese che sta ad indicare una piccola valle incisa con torrente

Buso= buco.