Notizie

15 Maggio 2007

Opere di Architettura Pietre dell'identità

Casa alle ‘ventiquattro scale’ ad Apricena

di Fernando Baldassarre

Caro Alfonso,

così come ti avevo promesso, invio questa preziosa casa realizzata da Fernando Baldassarre in pietra di Apricena.

È una piccola opera,ma sin dai primi schizzi, ho capito che c’erano indizi significativi per un progetto di qualità, convincendomi progressivamente della sua ricchezza che, a mio parere, risiede nella capacità di intervenire con un grande equilibrio compositivo, e con una rigorosa compostezza volumetrica, capace di svelare con pochi segni il carattere forte del materiale ed il suo farsi architettura.

Fernando Baldassarre è un architetto dotato di grande sensibilità e, solo chi conosce profondamente i processi che hanno generato le stratificazioni storiche nei piccoli centri del nostro meridione, riesce a stabilire un dialogo così prezioso con la memoria e con le immagini che la identificano.

La sua piccola casa si presenta come un scrigno di pietra, sapientemente inciso per mostrare al suo interno la ricchezza di una dimensione inaspettata che solo dall’alto dell'”altana”, lievemente appoggiata sulla copertura, svela il segreto straordinario della sua grandezza.

L’idea è quella di ricostruire un lotto d’angolo conferendogli una dignità urbana tutta giocata nella compattezza del volume in pietra che riverbera nei suoi elementi principali il ritmo silenzioso della scalinata urbana che sale.

Pietra su pietra il progetto ricompone, con estrema perizia, il passaggio dall’esterno all’interno, dal fuori al dentro, dalla dimensione pubblica a quella domestica, attraverso la magìa inconsueta di un percorso che si fa casa.

Il progetto, tra l’altro, è stato segnalato al Premio Capocchin a Padova ed è stato selezionato per il Premio Pinanesi lo scorso anno, io stesso, inoltre, ho avuto il piacere di pubblicarlo su “Hise” (rivista slovena di architettura) e sull’Almanacco dell’architettura contemporanea in Abruzzo.

Un abbraccio Domenico Potenza

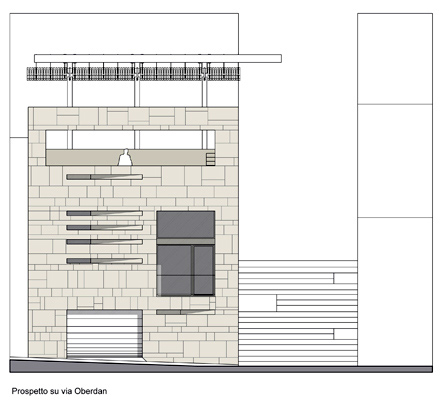

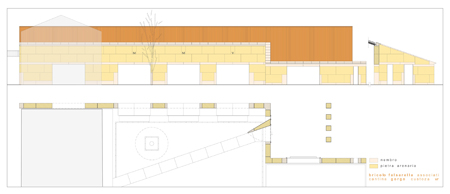

Disegno di prospetto su Via Oberdan

[photogallery]24_scale_album_1[/photogallery]

Il progetto

Il programma riguarda la costruzione di una casa, previo l’abbattimento di due fatiscenti piccole unità immobiliari; inoltre prevede il collegamento fisico e funzionale di due vani attigui posti uno al piano seminterrato e l’altro al piano terra dell’edificio confinante.

La posizione d’angolo del piccolo lotto e le relazioni con il suo intorno hanno determinato le matrici progettuali. La scalinata che costeggia il lotto si è imposta immediatamente come elemento espressivo del progetto. L’edificio si pone come fulcro, punto di convergenza delle tensioni spaziali e architettoniche che la scalinata, il piccolo slargo e l’eterogeneità edilizia esistente definiscono.

Incastrata come volume d’angolo, la casa è concepita come un blocco di pietra, dalla geometria squadrata e rigorosa, segnata da poche ed essenziali bucature. E’ attraversata internamente da un ideale volume verticale che dalla cantina all’altana individua una serie di funzioni ponendosi come nucleo distributivo e funzionale. La loggia d’angolo ha una doppia funzione: unico grande segno teso a conferire carattere aulico all’edificio e spazio di affaccio e fonte di luce per la casa. La bucatura del garage e le sovrastanti asole definiscono una partitura ermetica ritmata da pieni e da vuoti e le asole quasi come graffi sulla superficie muraria, strappi necessari, creano lame di luce all’interno.

Le limitanti normative comunali (m.6,70 filo gronda) hanno suggerito di elevare una quinta architettonica oltre la falda del tetto per verticalizzare la facciata Essa è segnata da una grande asola orizzontale sul fronte verso lo slargo, mentre su quello della scalinata ne riprende l’ideale proiezione quasi a voler cercare una ricucitura tra l’esistente e il nuovo. Sulla falda inclinata del tetto poggia un’altana, punto in cui lo sguardo si eleva e conquista relazione con il paesaggio.

(Dalla Relazione di progetto)

Visione parziale dell’altana

[photogallery]24_scale_album_2[/photogallery]

Strutturista

Franco Parisi

Direzione lavori

Fernando Antonio Baldassarre

Committente

Giovanni Terlizzi

Localizzazione

Apricena (FG)

Impresa

CBL- Caruso Risceglie Lauriola

Dati dimensionali

Nuovo edificio:

65 mq. superficie del lotto

65 mq. superficie coperta

201 mq. superficie totale

509 mc. Complessivi

Vani annessi:

82 mq. seminterrato

26 mq. piano terra

309 mq. totale superficie coperta

Materiali

Rivestimento facciata: Pietra di Apricena spazzolata

Infissi: acciaio

Pavimenti: pietra di Apricena levigata

Persiane scorrevoli: rame

Pergola: teak

Cronologia

2001-2003

Progetto

Fernando Antonio Baldassarre

Bibliografia sull’opera:

– Concorsi di Architettura per Milano – Electa 1992.

– Almanacco 2004- O.A.P.P.C.della Provincia di Pescara

– Dalla pietra all’Architettura a cura di F.Girasante e D.Potenza- Alinea Firenze 2004

– Urbandecoration-Aprile 2006

– Hise- Dicembre 2006

13 Maggio 2007

Principale

Guerrilla Girls e The Yes Men in Toscana per Networking

Scade il 15 giugno il bando, aperto ai giovani artisti toscani, per partecipare all’edizione 2007 di Networking dal titolo Integration and Conflict

Aperte fino al 15 di giugno le iscrizioni alle attività di Networking 2007, Integration and Conflict, la manifestazione biennale di arte contemporanea che si svolgerà tra il 26 settembre e il 3 novembre 2007 in sette città della toscana.

Il progetto giunto alla sua quarta edizione e curato quest’anno da Giacomo Bazzani dà la possibilità ai giovani artisti del territorio di confrontarsi con riconosciuti artisti internazionali come Guerrilla Girls, The Yes Men, Social Impact e Jens Haaning, nell’ambito di workshop, social lab, panel discussion/performance.

In linea con i più innovativi progetti curatoriali internazionali Integration and Conflict si rapporta con la storia e le tecniche delle pratiche artistiche contemporanee in contesti geografici e sociali specifici. Ogni intervento nelle sette città del circuito (Arezzo, Firenze, Livorno, Monsummano Terme, Pontedera, Prato, Serravezza) porterà i giovani artisti a raffrontarsi, attraverso progetti site specific, con i luoghi di controllo e di conflitto della contemporaneità seguendo alcune tracce tematiche come le differenze di genere, le forme di dipendenza, la migrazione, il lavoro postfordista, i mass-media e l’economia neoliberale.

La specificità di questa quarta edizione del progetto Networking, oltre che nei contenuti del progetto, è riconoscibile nella sua struttura e nel suo metodo di lavoro. Pensando le pratiche artistiche come azione-nel-contesto, Integration and Conflict non utilizza un format di intervento predefinito, ma fa emergere il loro valore progettuale e la loro capacità di produrre e ridefinire continuamente significati e prassi sociali. Gli interventi sono così articolati in modalità operative differenti, pensate sia in riferimento alla specificità degli interventi stessi realizzati all’interno dei diversi contesti territoriali, sia in riferimento all’orizzonte teorico generale da cui nasce la necessità di ogni singolo passaggio-attraversamento-azione nei luoghi di conflitto della contemporaneità.

Il bando con il regolamento e la relativa scheda di iscrizione è scaricabile dalle seguenti pagine web:

www.integrationandconflict.net

www.portalegiovani.comune.fi.it

11 Maggio 2007

News Pietre dell'identità

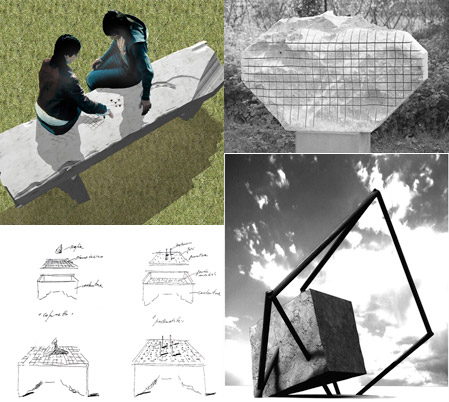

Creativi Frammenti

Gli “scarti” della pietra da problema a risorsa

CREATIVI FRAMMENTI

Gli “scarti” della pietra da problema a risorsa

Complesso dell’ex Cartiera Latina

Parco Regionale dell’Appia Antica

Roma, 19 maggio – 1 luglio 2007

L’Associazione “Appia Antica Marmi e Architettura” organizza una mostra dal titolo “CREATIVI FRAMMENTI. Gli “scarti” della pietra da problema a risorsa”.

L’iniziativa, svolta in collaborazione con l’Ente Parco Regionale Appia Antica e con il patrocinio della Regione Lazio, dell’Ordine degli Architetti di Roma e della Facoltà di Geologia dell’Università “Roma Tre” intende inserirsi nei temi della sostenibilità ambientale per quanto riguarda gli scarti di produzione e di lavorazione delle pietre e dei marmi italiani. Un problema non risolto nella catena della produzione lapidea che richiede una risposta qualificata a livello sia di progetto sia di concreto impiego.

Questi materiali infatti sono oggi solo parzialmente e spesso inadeguatamente utilizzati: una parte infatti viene trattata come inerte per recupero ambientale o opere infrastrutturali o polverizzata per altri prodotti, mentre una cospicua quantità finisce in discariche o abbandonata in prossimità delle cave.

Poichè molti dei materiali di scarto presentano potenzialità latenti per un uso qualificato in architettura, arte e design, risulta ancora più evidente lo spreco che un simile trattamento rappresenta.

L’iniziativa proposta intende attivare, su questo tema, un circuito di interessi virtuosi che veda coinvolte le amministrazioni pubbliche, gli imprenditori, i progettisti, i tecnici del settore e quanti altri soggetti siano direttamente coinvolti.

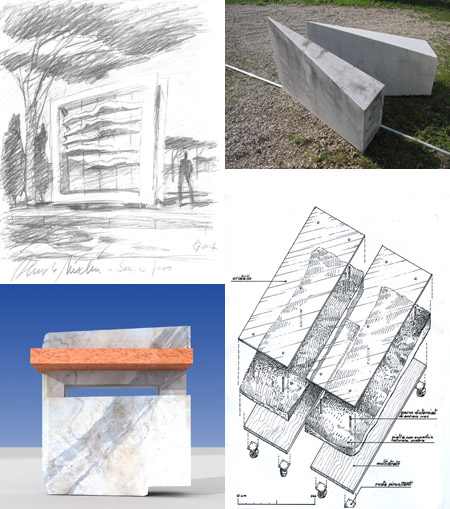

Il progetto prende in considerazione una serie di scarti di produzione e di lavorazione la cui tipologia sia ricorrente nei diversi bacini di escavazione di pietre e marmi sopratutto italiani. Su tali “semilavorati” sono invitati ad intervenire autori di chiara fama per apportare idee nuove e trasformazioni creative su tematiche concernenti la spazialità urbana, la decorazione architettonica e l’arredo.

Il fine ultimo, comunque, è mirato alla ricerca della qualità estetico-figurativa e tecnico-funzionale della scena urbana e dell’abitare che ormai si va progressivamente ponendo come obbligo etico non più scindibile da una moderna e razionale consapevolezza progettuale.

Tra gli artisti, architetti, designers invitati figurano: Alessandro Anselmi, Francesco Aymonino, Giorgio Blanco, Valerio Coccia, Craig G. Copeland, Enrico Da Gai, Giovanna De Sanctis, Alfredo Gioventù, Nedda Guidi, Ugo La Pietra, Cosetta Mastragostino, Claudio Nardulli, Domenico Potenza, Franco Purini, Oliviero Rainaldi, Otello Scatolini, Pinuccio Sciola, Giuseppe Strappa, Tito.

[photogallery]frammenti_album[/photogallery]

Le opere realizzate saranno esposte in una mostra curata da Vincenzo Pavan presso il complesso restaurato delle ex-Cartiere Latina nel Parco Regionale dell’Appia Antica dal 19 maggio al 1 luglio 2007.

Filo conduttore dell’intervento degli autori è il duplice aspetto rintracciabile nei materiali di scarto.

Nei frammenti di escavazione e di prima lavorazione emergono qualità e proprietà “naturali” della pietra, come la matericità e le sorprendenti “imperfezioni” delle superfici rocciose, che spesso vanno persi nella successiva lavorazione.

Nei residui della lavorazione di prodotti seriali o di certi trattamenti complessi del materiale si evidenziano, ad uno sguardo creativo, straordinarie possibilità di costruire forme nuove che nascono dalla trasformazione delle precedenti.

I contenuti delle opere hanno come sfondo il “genius loci” del sito, il Parco dell’Appia Antica, un luogo straordinario denso di storia e natura: una vasta area di Roma ricca di verde, acqua, monumenti antichi, zone archeologiche e contaminazioni della modernità. Il passaggio da scarto di lavorazione a frammento eloquente avviene in piena libertà attraverso la sensibilità percettiva, creativa e poetica degli autori.

Dalla scelta e interpretazione dei diversi caratteri dei materiali si formeranno dei nuclei tematici che saranno organizzati in un percorso allestitivo il quale metterà in relazione spazi interni ed esterni degli edifici recuperati della ex-Cartiera Latina.

La mostra sarà dotata anche di una sezione “didattica” formata da video e altri strumenti di documentazione che spiegheranno ai visitatori i contenuti del tema e delle installazioni e forniranno approfondimenti sul carattere geologico, sull’estrazione, sulla lavorazione e sull’impiego in architettura dei materiali lapidei utilizzati nelle installazioni.

Della mostra sarà realizzato un catalogo contenente saggi storico-critici e una documentazione degli interventi degli autori.

Documenti collegati:

9 Maggio 2007

Principale

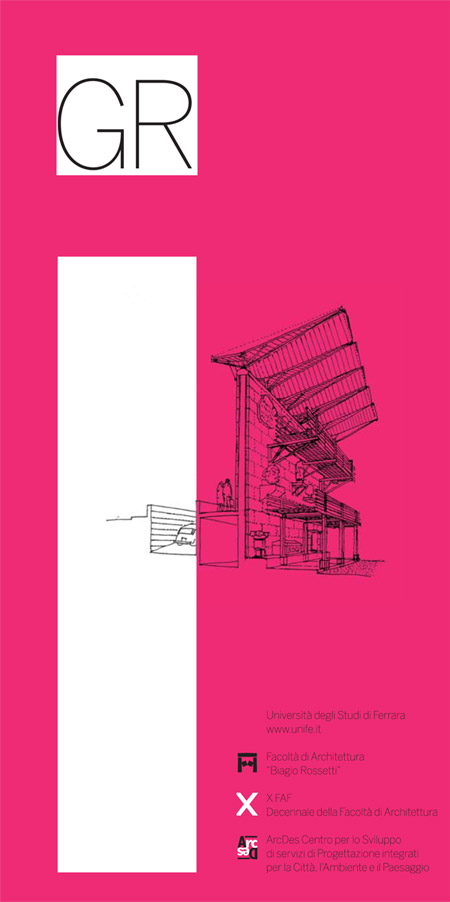

Giuseppe Rebecchini – Progetti. Frammenti di architettura italiana

Mercoledì 16 maggio 2007

ore 16.00 | aula A2

della facoltà

di architettura

via quartieri 8 | ferrara

si terrà una conferenza

di presentazione del libro

GIUSEPPE REBECCHINI

Progetti. Frammenti

di architettura italiana

Passigli Editori,

Firenze 2006, pp.238

Carlo Magnani

(rettore Università IUAV di Venezia)

Vittorio Savi

(docente storia architettura

contemporanea FAF)

Sebastiano Brandolini

(docente storia architettura

contemporanea FAF)

Alessandro Massarente

(docente composizione

architettonica e urbana FAF)sarà presente l’autore

Giuseppe Rebecchini

Il prof. Carlo Magnani (Rettore IUAV, Venezia) e i proff. dell’Università di Ferrara Vittorio Savi, Sebastiano Brandolini, Alessandro Massarente (coordinatore) presenteranno la recente monografia:

GIUSEPPE REBECCHINI. PROGETTI.

FRAMMENTI DI ARCHITETTURA ITALIANA

Passigli Editori, Firenze 2006

La monografia è già stata discussa a lungo alla Casa dell’Architettura di Roma e alla Facoltà di Architettura di Firenze, eppure sembrano esserci almeno due buone ragioni per assistere al dialogo ferrarese (in presenza dell’autore monografato). L’una. coincide con il promesso riesame del rapporto morfologia urbana / tipologia edilizia, alla luce dell’operosità rebecchiniana, quella riproposta nel volume con intelligente acribìa documentaria (o autodocumentaria). L’altra si identifica con l’occasione, successiva al dialogo, della visita della Biblioteca delle Scienze nell’ex chiesa di Santa Maria delle Grazie o di Mortara, (ore 18 e 30), visita cioè a quel progetto realizzato da Rebecchini, al limite dell’Addizione Erculea, architettura come sospesa dentro la rete dei rapporti tra chiesa, teatro, biblioteca _ e lo si constaterà proprio durante il sopralluogo guidato dal prof. Giuseppe Rebecchini (Univ. di Roma “La Sapienza”) e dal prof. Patrizio Bianchi (Rettore dell’Univ. di Ferrara e, per così dire, “padrone di casa”).

Scarica il pdf

7 Maggio 2007

Paesaggi di Pietra

Delle strade per la pietra: “La via delle genti”

“Il paesaggio può essere studiato solo nella totalità dei suoi elementi costitutivi; i corsi d’acqua si identificano con le opere di protezione dell’acqua stessa, il suolo con i terrazzamenti che ne permettono la coltivazione mentre a sua volta la casa si riidentifica con il sasso.”1

Il nome scelto per il progetto, ossia “Via della Pietra”, è già di per se stesso ricco di significati: i due sostantivi “Via” e “Pietra” evocano sentimenti e sensazioni diverse. La “Via” ci ricorda il movimento, lo spostamento, ma anche, come la via di un villaggio o di una città, l’appartenenza ad un luogo, un indirizzo. La “Pietra”, invece, è simbolo di immobilità, di massa, dell’eternità del tempo, ma essa è anche il materiale per la costruzione della città e del territorio.

Le due dimensioni sono complementari e nel caso specifico delle Tre Valli di assoluta pertinenza. Queste valli costituite e dominate dalla pietra sono state, sin dall’apparizione dell’essere umano, dei luoghi privilegiati di transito per raggiungere le Alpi.

Si ritiene dunque lecito interrogare il territorio in quanto entità costituita dalla sua morfologia naturale e, allo stesso tempo, come sovrapposizione delle tracce lasciate dal passaggio degli uomini. Un territorio costituito dunque da differenti stratificazioni e il cammino, come detto da Andrè Corboz, come attività culturale ed educativa per scoprirlo2.

La Via delle Genti dall’Antichità alla conquista svizzera.

Gli spostamenti umani hanno da sempre interessato le regioni del Sopraceneri. La storia di queste regioni è però conosciuta in modo preciso solo dal Medioevo. La storia antica si basa invece su dei ritrovamenti archeologici puntuali, i quali hanno però permesso di smentire l’ipotesi che l’uomo si sia insediato in questo territorio solo in epoche recenti. I primi insediamenti, infatti, risalgono all’età del bronzo o del ferro e si trovavano sui coni di deiezione e sulla collina di Castel Grande a Bellinzona.

All’Antichità dovrebbero risalire i sentieri che corrono lungo i primi terrazzi glaciali su entrambi i versanti della Valle del Ticino: passaggi in quota al riparo dalle piene del fiume.

I Romani occuparono gli stessi insedianti dei loro predecessori, come dimostrato dalla collina di Castel Grande. Durante questo periodo l’asse dei commerci e degli spostamenti delle legioni era quello est-ovest il quale, risalendo dalla Pianura Padana, continuava attraverso il lago Verbano e si dirigeva in seguito verso gli attuali Grigioni per raggiungere i passi alpini orientali: quello dello Julier e dello Spluga oppure a nord verso il passo del Lucomagno, che conduceva a Disentis e Coira.

La seconda importante ondata di colonizzazione corrispose al movimento di cristianizzazione che cominciò verso il IV secolo. Si configurò in una serie di centri parrocchiali, le Pievi, che esercitavano il potere spirituale della Chiesa e quello temporale dei Canonici del Capitolo del Duomo di Milano. Questa geografia seguiva le principali vie alpine e nelle Tre Valli trovò il suo punto strategico a Biasca: luogo ideale per il controllo degli accessi al passo del Lucomagno e alla regione del San Gottardo. La centralità di questo valico si affermò grazie all’apertura della strada verso il 1200-1230 ed alla costruzione da parte delle genti di Uri di un ponte in pietra sulle gole della Schöllenen. Attraverso questa via le incursioni degli svizzeri si fecero sempre più frequenti e le terre delle Tre Valli, trovandosi a nord della città fortificata di Bellinzona, furono conquistate nel 1499.

Questo periodo di appartenenza ed influenza diretta della Lombardia fu sicuramente uno dei più ricchi per questi territori, soprattutto per quel che concerne le tracce visibili. Direttamente legate al movimento di cristianizzazione sono le chiese romaniche di queste regioni e i loro campanili che rappresentano altrettanti segni nel territorio. Si citeranno la Chiesa plebana dei Santi Pietro e Paolo, del XI-XII secolo, a Biasca; quelle di San Nicolao del XII secolo, di Santa Maria di Castello anch’essa del XII secolo e di San Pellegrino del XIV secolo, a Giornico nella Bassa Valle Leventina ed infine il bel complesso formato dalla Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta e dall’Ossario, un edifico con doppia volta a botte, con affreschi dei Maestri Seregnesi, a Semione nella Bassa Valle di Blenio.

La relativa prosperità di queste zone e la loro posizione strategica di controllo sulle strade dei valichi alpini valsero a queste terre la costruzione di un sistema di fortificazioni basato su torri d’osservazione e alcuni fortilizi. Tra questi a Semione troviamo le importanti rovine del Castello di Serravalle, risalente al XII secolo, posto a controllo dell’accesso al valico del Lucomagno.

La Chiesa pleebana dei Santi Pietro e Paolo a Biasca, XI-XII secolo e le rovine del Castello di Semione, XII secolo, sentinella della Valle di Blenio (foto: Stefano Zerbi)

[photogallery]via_genti_album_1[/photogallery]

Il corridoio alpino.

“Questi fondovalle rappresentano dunque delle naturali vie di penetrazione della pianura padana verso il cuore della catena alpina. […] Esistono dunque anche delle vie naturali lungo le quali elementi alpini possono spingersi molto a sud, fino ad affacciarsi sui laghi insubrici e sulla pianura padana.”3

La Valle del Ticino può essere considerata come una colonna vertebrale sulla quale si innestano una serie di percorsi trasversali che permettevano, e permettono tuttora, il collegamento tra il sud ed il nord delle Alpi. Il primo innesto si trova sul Piano di Magadino da dove, in direzione ovest, si raggiunge Locarno e da qui le Centovalli, la Val d’Ossola e il passo del Sempione. Prima di Bellinzona, presso Giubiasco, si diparte verso est la Valle Morobbia che si termina nel passo del San Jorio che collega le valli del Lago di Como con il Cantone Ticino. La stessa Bellinzona si configurava come porta e luogo di passaggio obbligato verso le Alpi: da qui si raggiungevano i passi del San Bernardino, del Lucomagno e la regione del San Gottardo. L’accesso al San Bernardino avveniva lungo la Valle Mesolcina, il cui imbocco si trova a Castione. Per gli altri due passi si continuava lungo la Valle del Ticino fino al bivio di Biasca.

I baliaggi svizzeri in Italia.

La situazione di relativa indipendenza delle Tre Valli si protrasse anche durante il periodo di appartenenza ai Cantoni svizzeri. Esse furono divise nei baliaggi di Leventina, Blenio e Riviera. Il primo era sotto il controllo diretto del Cantone di Uri, mentre gli altri due dipendevano dai tre Cantoni di Uri, Svitto e Sottoselva. L’autorità svizzera era rappresentata da un “landvogt”, carica che aveva durata biennale. Questo periodo di dominazione durò circa tre secoli, dal 1513 al 1798, e corrispose ad un inasprimento generale delle condizioni climatiche detta “piccola glaciazione”, che in Europa durò dalla metà del XV alla metà del XIX secolo. Nelle Tre Valli vi furono molte frane tra le quali la più importante, sia per l’ampiezza che per i danni causati, fu quella del Monte Crenone, sopra Biasca, nel 1512.

Il XVIII secolo vide anche l’inizio dell’emigrazione delle popolazioni locali verso paesi che offrivano migliori prospettive per il futuro, fenomeno che si acuì nel secolo successivo, e la fondazione delle prime industrie locali che sfruttavano le risorse naturali. Nel caso specifico si trattò di due vetrerie che si collocarono a Personico e Lodrino. Di proprietà di famiglie svizzere tedesche, esse sfruttavano i giacimenti locali di quarzo e le grandi quantità di legname disponibili4.

Il regime dei “landvogt” lasciò sul territorio soprattutto alcuni edifici civili dove le autorità risiedevano e dove veniva amministrato il potere. A Biasca, sorge la casa del notabile Giovanni Battista Pellanda, detta Casa del Cavalier Pellanda, costruita nel 1586. Ad Osogna, sede del baliaggio di Riviera fino al 1798, si trova la residenza dell’autorità detta Casa dei Landvogti. Edificio di origine cinquecentesca che si configura come un volume compatto con facciata decorata e ampio tetto rivestito in “piode” (lastre di gneiss). A Giornico, Casa Stanga, data del XVI secolo e ci ricorda che nei pressi di questa località le truppe di Uri riportarono una vittoria decisiva per la conquista di questi territori: “la Battaglia dei Sassi Grossi” del 28 dicembre 1478.

Gli edifici religiosi di nuova costruzione furono rari, sorsero invece una serie di cappelle e oratori lungo le principali vie di comunicazione che avevano un doppia funzione: luoghi di rifugio per l’anima ed anche per il corpo dei mercanti e dei pellegrini.

La Casa dei Landvogti di Osogna di origine cinquecentesca e l’Oratorio di Santa Petronilla a Biasca, XVII secolo (fotografia: Stefano Zerbi)

[photogallery]via_genti_album_2[/photogallery]

L’indipendenza ticinese e le nuove strade cantonali.

Le guerre napoleoniche della fine del XVIII secolo furono le prime, dopo la conquista svizzera, a toccare il territorio ticinese. Napoleone Bonaparte decise le future sorti di queste territori: egli obbligò i Cantoni svizzeri a cedere i loro baliaggi a profitto della formazione di una nuova Repubblica. La Repubblica e Cantone Ticino si costituì nel 1803 ed entrò nella Confederazione Svizzera.

Le prime misure varate dal nuovo governo cantonale sono evocatrici del carattere di zona di transito, fu infatti decisa la costruzione e il rinnovo della rete viaria cantonale al fine di migliorare gli scambi interni e esterni. I percorsi d’accesso ai valichi alpini, in primo luogo il San Gottardo ed il Lucomagno, così come la strada del passo del Monte Ceneri, furono le prime ad essere realizzate. In totale il neonato Cantone costruì tra il 1815 e il 1830 circa cento chilometri di strade e una decina di ponti in pietra.

Le principali tracce della costruzione della rete di strade cantonali sono l’attuale strada cantonale, che ricalca il tracciato ottocentesco, ed i ponti ad arco che sopravvivono in alcuni comuni. Altra opera stradale rappresentativa dell’epoca è quella della strada del San Gottardo, la “Tremola”, realizzata tra il 1827 e il 1830 su progetto dell’ingegnere Francesco Meschini. Per quest’opera fu utilizzato soprattutto gneiss di Cresciano, preambolo al massiccio sfruttamento per le future opere d’ingegneria civile5.

Il ponte ottocentesco della strada cantonale presso Lodrino (fotografia: Stefano Zerbi)

Non si dovrà inoltre dimenticare il passaggio dei viaggiatori che dal Nord Europa scendevano verso l’Italia.

“…notammo, non senza dolore, come il carattere della vita italiana andasse sempre più affievolendosi di paese in paese; […] Giornico, ove giungemmo bagnati di sudore dopo una marcia di cinque ore, ci sembrò, nonostante i suoi due campanili in stile italico, proprio un gretto villaggio tedesco.”6

Giornico può effettivamente essere considerato come la porta d’Italia, per lo meno per i viaggiatori del nord dell’Europa: il sopraccitato brano di Jacob Burckhardt lo descrive come la fine, mentre per il contemporaneo inglese Samuel Butler ne è l’inizio7.

“… la gente è molto bella e, credo, di tipo romano. […] il posto conserva l’impronta di quelle teste rotonde. […] A Giornico la vite comincia a crescere vigorosa e fanno il vino.”8

La linea ferroviaria del San Gottardo e la nascita dell’industria del “granito”.

Il Cantone Ticino aveva da poco terminato la propria rete di strade carrozzabili (il cantiere durò dal 1814 al 1830) quando, a livello europeo, un nuovo mezzo di trasporto più efficace vedeva la luce: il treno. Una nuova rete di trasporti su rotaia andava costruendosi su scala continentale. L’apertura del territorio svizzero al traffico ferroviario era di capitale importanza, ma se l’attraversamento dell’altopiano non poneva alcun particolare problema, le Alpi ne erano invece il principale alfine di poter collegare il Mediterraneo con il Mare del Nord. Il tracciato principale occupò il fondo della Valle del Ticino e contemporaneamente alla sua costruzione cominciarono gli importanti lavori di arginatura del fiume. Quest’impresa, che terminò verso il 1955, fu l’occasione per un impiego massiccio di pietra naturale locale, la maggior parte degli argini fu costruita con grossi blocchi di gneiss. La pietra era estratta lungo i versanti della valle e poi direttamente trasportata verso il centro per alimentare il cantiere.

La linea ferroviaria rappresentò una nuova “via delle genti” e fu un’occasione molto importante per il Cantone ed i suoi abitanti: una possibilità di impiego durante e dopo la sua realizzazione ed un cantiere per il quale si poteva utilizzare la risorsa locale data dal gneiss. Vista la dimensione di questo cantiere non si potè più contare sullo sfruttamento puntuale di alcuni giacimenti naturali, ma si dovette ricorrere all’apertura di nuove cave e alla loro gestione industriale. La manodopera specializzata fu reclutata fuori cantone, soprattutto nelle province italiane d’oltre frontiera.

La costruzione della nuova linea si fece a tappe e non senza polemiche e discussioni in primo luogo attorno alla scelta dell’itinerario. Il cantiere del traforo del San Gottardo cominciò nel 1872 per finire nel 1881. Il cantiere che fino ad allora aveva assorbito l’intera produzione locale diventava il principale vettore d’esportazione per i prodotti ticinesi, sopratutto la pietra naturale.

Il XX secolo e il declino della valle di pietra.

Il XX secolo cominciò, per le Tre Valli, sullo slancio di quello precedente: il settore lapideo aveva accresciuto la popolazione; lo sfruttamento dei flussi legati alla strada e alla ferrovia garantiva un certo benessere; la prossimità alla capitale Bellinzona produceva una nuova classe sociale composta da funzionari statali e il turismo, in misura ridotta rispetto ai centri, contribuì alla ricchezza della popolazione.

La seconda ondata di sfruttamento delle risorse naturali nelle vallate alpine fu anch’essa in relazione diretta con la ferrovia: quella dell’energia idroelettrica, il cosiddetto “carbone bianco”, iniziata verso il 19009. Ciò permise prima di tutto l’elettrificazione della rete ferroviaria e il conseguente aumento della velocità di percorrenza e dei carichi trainati. La disponibilità di energia elettrica a costi preferenziali produsse una temporanea supremazia delle zone di montagna su quelle di pianura. L’industria, soprattutto quella siderurgica che necessitava di grandi quantità di energia per la trasformazione delle materie prime, si trasferì in questi territori: un caso esemplare nelle Tre Valli è quello del piccolo polo industriale che sorse a Bodio in corrispondenza della stazione ferroviaria.

La posizione strategica della Valle del Ticino fu all’origine dell’interesse che essa rivestì come sbarramento sud durante la Seconda Guerra Mondiale. Il sistema di fortificazioni realizzato dalla Confederazione si estendeva a meridione fino alla Riviera. I versanti delle vallate furono letteralmente svuotati per realizzare rifugi per uomini, aerei e posti d’artiglieria. Sul territorio delle Tre Valli sono ben visibili i due aerodromi di Ambrì e Lodrino e i resti della Linea Lona: uno sbarramento anticarro che correva tra (Lo)drino e Osog(na) e rinforzato dalle postazioni d’artiglieria del forte Mondascia in territorio di Biasca10.

La supremazia delle regioni di montagna finì a causa dell’apparizione di un nuovo mezzo di trasporto: l’autoveicolo. L’automobile e l’autocarro permettevano degli spostamenti più flessibili e la possibilità di raggiungere anche le località più discoste; queste furono le ragioni del successo di questi mezzi di trasporto anche nell’arco alpino. La costruzione della rete autostradale in Svizzera risale agli anni 1950-1960 e permise di aumentare le velocità di percorrenza. Ancora una volta la rete svizzera fu realizzata al fine di collegare quella italiana a quella del Nord Europa e di nuovo si pose il problema del superamento del massiccio del San Gottardo. Il tracciato dell’autostrada ticinese fu realizzato tra il 1960 e il 1985; il traforo autostradale del San Gottardo tra il 1970 e il 1980.

L’autostrada sancì la definitiva affermazione, in tutti i campi della costruzione, del cemento armato.

Le Tre Valli sono ancora oggi un corridoio alpino percorso dal fiume Ticino e l’autostrada.

Il nuovo Municipio di Iragna, una realizzazione contemporanea in pietra naturale dell’architetto Raffaele Cavadini, 1993-1995 (Foto: Stefano Zerbi)

[photogallery]via_genti_album_3[/photogallery]

Il cantiere AlpTransit11 e il futuro delle Tre Valli.

Alla fine del XX secolo corrisponde una nuova sfida per i trasporti: l’autostrada e il traffico veicolare hanno ormai dimostrato i loro limiti sia di efficienza che ecologici, i treni ad alta velocità sembrano essere la nuova risposta. Si è dunque pianificato il progetto complessivo per il rinnovo della rete dei trasporti pubblici su scala nazionale: il progetto AlpTransit. Quest’ultimo consiste nella costruzione di due nuove trasversali alpine che dovranno collegare la Svizzera al resto delle reti ferroviarie ad alta velocità europee. I due trafori di base sono quelli del Lötschberg, che è la continuazione naturale della linea del Sempione verso l’altopiano, e quello del San Gottardo, che dovrà sostituire la galleria del 1882.

Il progetto AlpTransit San Gottardo è il più ambizioso: realizzazione di un traforo di 57km di lunghezza tra Amsteg, Canton Uri, e Bodio, Canton Ticino, operativo probabilmente dal 2015, completato dalla galleria dello Zimmerberg, all’entrata di Zurigo, di 20km e dalla nuova galleria del Monte Ceneri di 15,4km. Quest’ultima opera, che dovrebbe essere terminata nel 2016, è di capitale importanza per la futura rete di trasporti pubblici cantonale.

La serie di grandi lavori che sono in corso di realizzazione non hanno però avuto le stesse ripercussioni economiche di quelli precedenti per la regione delle Tre Valli.

di Stefano Zerbi

(Vai a Linea Lona)

(Vai a Progetto AlpTransit)

Note

1Rossi, Aldo, Consolascio, Eraldo, Bosshard, Max, La costruzione del territorio nel Cantone Ticino, s.l., Fondazione Ticino Nostro, 1979, Vol. I, p.15.

2Si veda: Corboz, Andrè, “Au fil du chemin. Le territoire, ses assises et ses doubles”, dans AA.VV., Voie Suisse. L’itinèraire genevois. De Morschach à Brunnen, Genève, Rèpublique et Canton de Genève, 1991, p.157. (Adesso in: Corboz, Andrè, Le territoire comme palimpseste et autres essais, s.l., Les Editions de L’Imprimeur, 2001, pp.231-248).

3Cotti, Guido, Felber, Markus, Fossati, Alessandro, Lucchini, Gianfelice, Steiger, Elio, Zanon, Pier Luigi, Introduzione al paesaggio naturale del Cantone Ticino. 1. Le componenti naturali, Bellinzona, Dipartimento dell’Ambiente, 1990, p.149.

4Schneiderfranken, Ilse, Ricchezze del suolo ticinese. Studio economico sullo sfruttamento delle pietre da costruzione e delle materie prime minerali, Bellinzona, Istituto Editoriale Ticinese, 1943, pp.144-145.

Bernardi, Flavio, Foletti, Giulio, Le vetrerie di Personico e di Lodrino. Manifatture in una vallata alpina tra il XVIII e il XIX secolo, Prosito, Edizioni Jam, 2005.

5Schneiderfranken, Ilse, Ricchezze del suolo ticinese. Studio economico sullo sfruttamento delle pietre da costruzione e delle materie prime minerali, Bellinzona, Istituto Editoriale Ticinese, 1943, p.56.

6Burckhardt, Jacob, Le meraviglie del Ticino, Locarno, Armando Dadò Editore, 1993, p.52.

7I viaggi in Italia di Jacob Burckhardt (1818-1897) risalgono al periodo 1838-1850, il libro di Samuel Butler (1835-1902) “Alps and Sanctuaries” è pubblicato nel 1881.

8Butler, Samuel, Alpi e Santuari, (a cura di Pier Francesco Gasparetto), Casale Monferrato, Edizioni Piemme, 2004, pp.93-94.

9errata, Claudio, “Territorialità e trasporti nella regione alpina”, in Galfetti, Aurelio, Tedeschi, Letizia, a cura di, Progetto e territorio. Gli assi di transito e le trasformazioni territoriali del Cantone Ticino, s.l., Accademia di architettura. Università della Svizzera italiana, 2001, pp.73-74.

10La riqualificazione di quest’opera militare è oggi oggetto di un progetto InterReg che comprende nella provincia di Varese la valorizzazione delle fortificazioni della Linea Cadorna, risalente alla Prima Guerra Mondiale.

11Le informazioni sul progetto AlpTransit San Gottardo sono state prese da: AA. VV., La nuova linea ferroviaria del San Gottardo, Lucerna, AlpTransit San Gottardo, 2004.

4 Maggio 2007

Opere di Architettura Pietre dell'identità

Cantina Gorgo a Custoza, Verona

Bricolo-Falsarella associati

La porta d’accesso

L’intervento di Bricolo-Falsarella associati alla cantina Gorgo di Custoza presso Verona propone sull’affaccio principale la possente cortina litica, eseguita in muratura isodoma di grandi blocchi marmorei locali. Intenzionalmente si punta alla reinterpretazione di una tecnologia antica e tipica; essa in ambito veronese è proposta nelle diverse fasi congiungenti la romana alla contemporanea, ponendosi

quale riferimento di continua attualizzazione. A differenza della cantina vinicola di Gilles Perraudin a Vauvert in Francia (1998-1999), anch’essa in murature isodome ma di rimando a tipologie espressamente romane per distribuzione e tecnologie di copertura, protagonisti sono ora i marmi veronesi “perennemente indecisi fra il giallo ed il rosa”, espressione dei progettisti che piace particolarmente per la capacità di fotografare le cromie ammiccanti all’una ed all’altra tonalità, in base alle caratteristiche di cava ed alle condizioni d’irraggiamento.

Come l’opera francese citata, è questa un’architettura rapida nell’esecuzione, bilanciante le energie economiche riversate sulle scelte materiche con il contenimento dei costi di gestione e vita del cantiere. Non v’è necessità, salvo le minime simulazioni monolitiche poggianti su travatura metallica, di giunti a malta o connessioni fra conci. Sono esse evitate dalla gravità ponderale dei blocchi.

Pianta e prospetto principale

Riproponiamo, attingendo da occasioni diverse, le parole dei progettisti ad ottenere una breve descrizione. L’opera è la cantina Gorgo realizzata a Custoza sulle colline moreniche tra Verona ed il lago di Garda. Le murature portanti della cantina sono state realizzate utlizzando blocchi portanti in Pietra di Vicenza di dimensioni medie 200x100x60. I cornicioni le spalle e gli architravi sono invece stati realizzati in blocchi di Nembro Veronese. Si tratta di una rivisitazione di antichissime soluzioni murarie veronesi.

(…) Nelle fotografie di Alessandra Chemollo, che assediano questo piccolo testo, viene ritratta, da diverse angolazioni, una porta semiaperta che appare come bloccata in un gesto interrotto. E’ una metafora. E’ una porta pietrificata che allude ad una azione che si sta svolgendo in un tempo parallelo o in un passato indefinito. La porta di Custoza ci introduce all’interno di un’architettura declinata all’imperfetto, una narrazione, che si svolge in quel tempo ambiguo in cui gli scrittori incorrono quando vogliono confondere i tempi.

Emerge un’architettura senza tempo, fuori dalle mode, che rinuncia all’avanguardia e alle tentazioni delle nuove tecnologie, tuffandosi in una astratta arcaicità ancorata al luogo, che recupera antiche tecniche costruttive la cui vitalità non si è mai esaurita.

Una fase della costruzione (Fotografia di Bricolo-Falsarella associati)

[photogallery]bricolo_album[/photogallery]

di Alberto Ferraresi

(Visita il sito sul lavoro di Bricolo-Falsarella associati)

(Visita il sito sui marmi veronesi)

2 Maggio 2007

Principale

Il colore nella produzione di architettura

Il Dipartimento di Progettazione Architettonica della Università Iuav di Venezia è lieto di invitare gli studiosi delle Università italiane al convegno:

“Il colore nella produzione di architettura”

I partecipanti avranno l’opportunità di scambiarsi le conoscenze, le opinioni e i punti di vista relativi a studi e ricerche sulle tematiche previste dal programma.

Ogni architettura è sempre stata pensata e realizzata tenendo in debita considerazione l’aspetto cromatico: una presenza ineludibile all’interno della vita di ognuno. L’uso del colore è storicamente avvenuto secondo due assunti fondamentali, e interagenti in diversa misura:

– il colore come intenzionalità espressiva,

– il colore come portato dei materiali per l’architettura.

Da entrambi, e dalle interazioni così esercitate, sono emersi paesaggi e sedimentazioni antropiche ancor oggi spesso connotabili come armonicità percettive. Ciò è stato possibile finchè si è compiuta una rottura, un passaggio che ha dato la stura a una logica che considera il colore solo come superfi cie di sacrifi cio, dotata di scarsa importanza, che può essere cambiata a piacere, sulla base del mutevole gusto personale o di mode passeggere.

Causata da molteplici fattori, primo fra tutti il lungo ciclo di vita delle costruzioni che rende diffi coltosa e obsoleta la comprensione del messaggio originario, sono venute a mancare le necessità e capacità di interpretare ciò che la colorazione delle pareti degli edifi ci realizzati in epoche passate voleva trasmettere.

In seguito qualcuno si è reso conto che forse era il caso di preservare una certa immagine derivante dalle logiche progettuali del passato. Così, non solo nel contesto nazionale, si è pensato di regolamentare le scelte cromatiche all’esterno degli edifi ci attraverso strumenti genericamente indicati come piani del colore

(centri storici, ambiti regionali, ecc.). Sembrerebbe oggi interessante, ancorchè necessaria, una valutazione dal punto di vista della qualità ambientale che ne è conseguita. Altrettanto necessaria, e urgente, appare una presa di posizione culturale sulle scelte che riguardano l’occupazione degli spazi pubblici di maggior

pregio, mediante apposizioni sui cantieri di manutenzione, restauro, ecc., di pannelli pubblicitari solitamente di materiale tessile, spesso fortemente illuminati nelle ore notturne. La pubblicità (e il marketing) a scala urbana, attraverso l’uso di colori spesso estranei ai contesti, sconvolgendo la lettura dei luoghi, non paghi

dei mezzi tradizionali, hanno individuato questo nuovo modo di palesarsi. La rendita pubblicitaria sta inoltre condizionando la presenza e la durata di questi cantieri: anche in questo caso non si renderebbero superfl ue analisi circa le motivazioni e i processi che stanno a monte e a valle di tali scelte. Eppure, l’applicazione di rivestimenti tessili potrebbe essere un nuovo modo di completare

le chiusure degli edifi ci, soluzione peraltro già attuata in vari interventi, anche nazionali, con notevoli economie e con risultati non trascurabili in termini di protezioni solari le quali, invece, hanno una lunghissima tradizione e costituiscono un argomento di sicuro interesse.

Così come nel restauro di particolari manufatti il dibattito sulle scelte cromatiche determina spesso l’attenzione del pubblico sull’argomento, ciò non sembra accadere con analogo interesse in tutti gli altri casi, dal recupero, alla manutenzione, alla nuova edifi cazione. Nelle nuove costruzioni, per esempio, non

sembrano essere individuabili, allo stato delle cose, norme e indirizzi effettivamente capaci di regolamentare il colore degli edifi ci. Pare che ci si adegui a regole non scritte, legate fondamentalmente a mode locali (la prevalenza del giallo e del beige in molta edilizia dello sprawl, per esempio, scelta assai diversa rispetto alle città bianche citate da J. Roth) o al gusto personale della committenza, del costruttore, ecc., ma anche del progettista, i quali spesso basano la loro autorevolezza sulle mazzette di colore o su aspetti non proprio derivanti da specifica competenza in materia. Ciò dipende sovente dalla latitanza delle strutture didattiche nell’insegnamento del colore, e in particolare delle Facoltà di Architettura nazionali: tranne rarissimi casi appare sporadico e scarsamente approfondito, per quanto sarebbe necessario.

Da parte della produzione, l’immissione sul mercato di prodotti sempre più perfezionati dal punto di vista del comportamento in opera, della facilità di applicazione, della uniformità del risultato, della specifi cità dei prodotti in base al supporto e così via (aspetti legati soprattutto a una continua ricerca sul miglioramento delle prestazioni puntuali), comporta un atteggiamento del progettista che dovrebbe aggiornarsi di continuo: aggiornamento o neghittosamente inesistente o quasi sempre delegato agli interessi delle aziende produttrici.

La nascita di alcune strutture di color design per l’architettura, sovente sull’ onda della individuazione di un nuovo mercato, restituisce prassi spesso orientate alla defi nizione cromatica degli oggetti di design che vengono semplicemente traslate agli ambiti del manufatto edilizio (richiedenti invece approcci assai diversi). Le violenze delle saturazioni e dei toni, derivanti da una cultura contemporanea dei mezzi di comunicazione di massa come la televisione, il cinema e gli schermi dei computer, comportano parallelamente una deformazione nei modi di percepire il colore che si traduce in architetture dal forte, e immotivato, impatto visivo.

Emblematici sono certi centri commerciali o taluni ambiti di fruizione di massa (città balneari, i luoghi per vacanze, ecc.), ma anche alcune realizzazioni di edilizia residenziale che vogliono distinguersi dal contesto in cui insistono: è altresì nota la

nascita di una nuova tipologia di edifi ci come il media building, che inizia ad affermarsi anche in Italia.

Il tema del colore nella realizzazione dell’architettura diviene dunque sempre più importante e sempre più urgente, e necessita di essere seriamente e sistematicamente affrontato. Il convegno si pone come momento privilegiato di dibattito sui temi testè presentati, e sintetizzati nelle tematiche del convegno.

Informazioni

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Arch. Katia Gasparini

Arch. Alessandro Premier

Università iuav di Venezia

Dipartimento di Progettazione Architettonica

Cotonifi cio Veneziano – Dorsoduro 2196

30123 Venezia

Tel. +39 340 4774372

Fax +39 041 5246296

@mail: colore2007@iuav.it

web: www.iuav.it/dpa