Valle di Osogna (fotografia: Stefano Zerbi)

Cascate e gole.

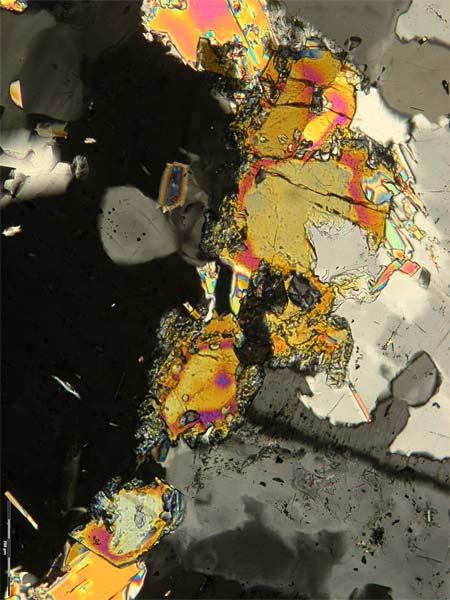

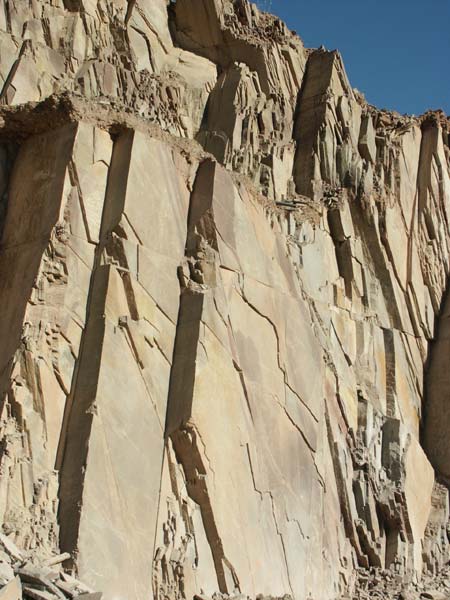

Descrivere le regioni del Sud delle Alpi senza trattare il capitolo legato all’acqua e alla pietra è impossibile. La Valle del Ticino è stata originariamente modellata dall’erosione glaciale (le glaciazioni interessarono questo territorio per tutto il periodo del Pleistocene, da 1,8 milioni a 10’000 anni fa). Il ghiacciaio del Ticino impresse all’omonima valle la tipica forma a “U”, ma la contemporanea e successiva azione erosiva dei corsi d’acqua, unita ai franamenti dei versanti, ne hanno compromesso la lettura. Le valli laterali sono anch’esse di origine glaciale, spesso con un profilo a “U” meno compromesso, e sono dette valli sospese. Questa denominazione deriva dal fatto che l’innesto tra queste valli e quella principale avviene ad un livello più elevato del fondovalle in corrispondenza dello scalino glaciale. Caratteristico è dunque il modo in cui il torrente affluisce nel fiume principale, generalmente secondo due modalità: la prima è quella classica della cascata, la seconda, laddove la roccia era più tenera o ricca di fessure, quella delle gole. Lungo i versanti della valle Riviera incontriamo, alternativamente, entrambe le situazioni: le cascate a Malvaglia, Biasca, Osogna, Cresciano, Claro e le gole a Personico, Iragna, Lodrino, Moleno, Preonzo e Gnosca.

In corrispondenza di questi luoghi privilegiati si possono osservare le infinite sfumature che il gneiss assume quando è modellato dall’acqua e alcuni tratti geologici, come le linee di stratificazione, ne sono esaltati. L’acqua, simbolo di vita per eccellenza, sembra essere l’elemento che riesce attraverso la sua lenta, ma tenace azione a trasformare la fredda pietra in elemento vivente, organico, facendogli assumere forme che ben si distanziano dal rigore geometrico dell’opera dell’uomo.

La cascata delle gole di Lodrino (fotografia: Stefano Zerbi)

[photogallery]vp_3_album_1[/photogallery]

L’acquedotto.

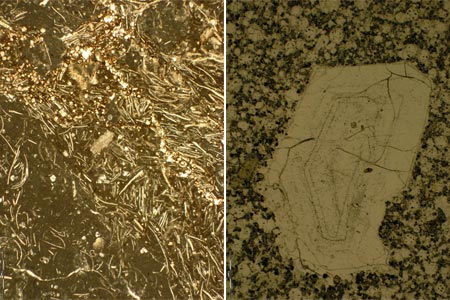

Non si può dimenticare che l’acqua è essenziale alla vita dell’uomo: ci si accorgerà dunque che le principali stazioni montane sorgono nelle vicinanze di ruscelli o fonti e che il trasporto dell’acqua ha prodotto soluzioni originali. Il vecchio acquedotto di Biasca è un bell’esempio di integrazione tra necessità e forma del territorio e un particolare esempio del rapporto tra acqua e pietra: in effetti, l’uomo ha scavato quest’acquedotto lungo le pareti rocciose che collegano la cascata del riale Froda alla chiesa plebana dei Santi Pietro e Paolo, che sovrasta il centro del paese. I tratti scavati nella roccia viva si alternano a quelli realizzati in canali di gneiss; molto intelligente il sistema di captazione in corrispondenza della cascata. La lunghezza totale dell’opera era di 987m, la larghezza media dei canali di 18cm per una profondità di 9cm. La portata di circa 10 litri al secondo permetteva di raggiungere un totale di 864’000 litri al giorno che alimentavano le fontane del paese. L’ultimo tratto di distribuzione, dalla chiesa alle fontane, era assicurato da tubature in larice1.

L’acquedotto comunale di Bodio fu invece realizzato nel 1850 con tubature in gneiss per una lunghezza totale di 800m.

L’antico acquedotto di Biasca inizia presso la cascata di Santa Petronilla (fotografia: Stefano Zerbi)

Alcuni tubi in gneiss dell’acquedotto di Bodio (fotografia: Stefano Zerbi).

Note sull’architettura in pietra nelle Tre Valli

La casa si riidentifica con il sasso, Paglio di Lodrino (fotografia: Stefano Zerbi).

La costruzione del territorio e la coltura vegetale.

La trattazione dell’architettura tradizionale delle Tre Valli non può essere fatta senza mettere la stessa in relazione con l’attività agro-pastorale. Per fare ciò si è deciso di presentare qui di seguito tre sistemi di costruzione del territorio che legano indissolubilmente l’attività umana del costruire a quella dello sfruttamento della natura. Essi sono: la castanicoltura; la viticoltura che portò alla costruzione dei grotti e l’attività agro-pastorale con il suo sistema di stazioni montane.

La castanicoltura.

La castanicoltura fu nelle zone pedemontane della Bassa Valle del Ticino una delle principali espressioni dell’agricoltura di sussistenza. La presenza del castagno da frutto (Castanea sativa) nel Canton Ticino è da imputare alla diffusione dello stesso ad opera dei Romani, ma la coltura del castagno nelle vallate superiori, Riviera compresa, divenne tale solo a partire dall’anno Mille2. Per tutto il Medioevo e fino al XVIII secolo, il castagno fornì alle popolazioni locali una delle principali fonti di sostentamento alimentare ed inoltre un ottimo legname d’opera. L’importanza di quest’albero per la vita di queste popolazioni si rispecchia nella lingua: il sostantivo “arbor” o “arbur” designa infatti il castagno innestato, in altre zone troviamo la denominazione “pianta”. La centralità nella dieta alimentare della castagna ha determinato la denominazione “albero del pane”. Le varietà di castagno coltivate (cultivar) erano numerosissime, 120 nella sola Svizzera Italiana.

Come legname d’opera il legno di castagno era preferito a quello di quercia visto il maggiore contenuto in tannino e la più grande proporzione di cuore (durame), caratteristiche che lo rendevano più resistente agli agenti atmosferici.

Il castagno è diffuso nell’orizzonte collinare-submontano e montano (tra i 200 e i 1’000m s/m), ma nelle zone della Bassa Valle del Ticino lo si trova soprattutto a partire dai primi gradini glaciali. Le selve castanili, o le tracce di esse, si distribuiscono generalmente in prossimità dei nuclei abitati. Ciò è significativo del rapporto particolare che l’uomo aveva instaurato nei confronti di questa pianta: il castagno, così come gli insedianti, occupava dei terreni difficilmente utilizzabili per la coltivazione cerealicola o foraggiera.

Legati alla coltura del castagno si trovano anche alcuni edifici specifici: il più importante, per diffusione sul territorio cantonale, è la “grà” o “metato”. La “grà” era un essiccatoio che in alcuni casi si trovava nel solaio delle abitazioni, ma soprattutto nel Sopraceneri prendeva la forma di una costruzione indipendente. Realizzata in modo semplice, spesso con muri a secco di pietra e tetto a due spioventi, la “grà” conteneva un graticcio sopraelevato (da 1,5 a 3m da suolo) sul quale era posto uno strato di castagne di spessore variabile tra i 15 e i 60cm. Al centro del pavimento veniva acceso un fuoco, il quale doveva produrre poca fiamma e molta brace e fumo, che fuoriusciva dagli interstizi del tetto. La castagna essiccata si conservava a lungo e permetteva la sopravvivenza fino alla raccolta dell’anno successivo. Le “grà” si trovavano, generalmente, all’esterno dei nuclei abitati: al fine di diminuire il pericolo di incendi e per la prossimità delle selve castanili.

I castagni erano presenti fin nel cuore degli insediamenti (fotografia: Stefano Zerbi).

[photogallery]vp_3_album_2[/photogallery]

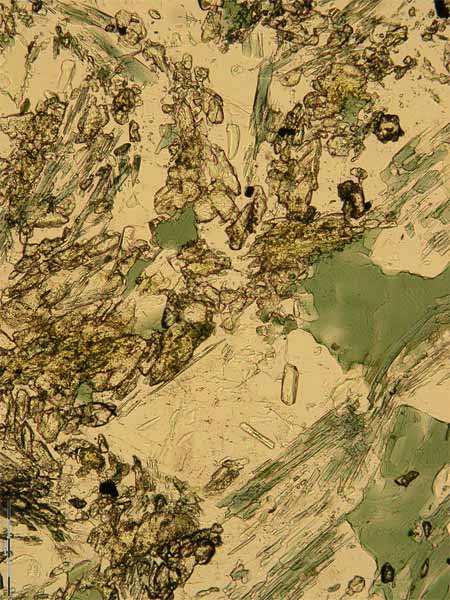

La vite ed i grotti

I grotti sono delle costruzioni utilitarie strettamente legate alla coltura della vite nelle regioni ticinesi. Questo tipo di coltura è diffuso su tutto il territorio cantonale fino all’orizzonte collinare. Nel passato l’estensione delle vigne era più importante dell’attuale: veniva coltivata a filari o su pergolati, lungo la Valle del Ticino sostenuti da lame in gneiss, dette in dialetto “carasc”. Presente sin dall’Alto Medioevo, la vite raggiunse la sua massima estensione culturale verso la fine del XIX secolo. Le qualità coltivate erano le più diverse ed i vini erano prodotti per un utilizzo famigliare. Ciò spiega il numero elevato e le dimensioni ridotte dei “grotti” disseminati sul territorio della Valle del Ticino. La funzione del “grotto” (spesso chiamato anche cantina) era quella di garantire le condizioni ottimali di temperatura e umidità per la conservazione del vino. Inizialmente si occuparono le grotte e le cavità naturali, spesso in corrispondenza delle numerose frane lungo le pendici della Valle del Ticino. Da ciò deriva il sostantivo “grotto” o “crotto”, diffuso soprattutto nell’area settentrionale dell’Italia e nella Svizzera italiana; l’etimologia è dal latino parlato “crupta” da “cripta”, che significava “grotta, sotterraneo, cripta”, ma anche “cella a volta, cantina per conservarvi provviste”3. Si scoprì, inoltre, che in corrispondenza delle rocce franate si formavano delle correnti naturali d’aria fresca, queste erano provocate dalla “variazione della temperatura esterna, che costringeva l’aria a penetrare nei profondi canaletti e a fuoriuscire dalle fessure, fresca d’estate e tiepida d’inverno”4.

I tratti essenziali dell’architettura del grotto sono sicuramente la sua forma compatta, i muri in pietra di forte spessore, l’imponente porta sulla facciata principale e le poche aperture che garantiscono una buona ventilazione. Laddove le correnti naturali non erano presenti si realizzava sul fondo del vano una cappa con camino e si praticavano sulla facciata, a lato della porta, due aperture munite di ante per regolare il deflusso dell’aria. I grotti più semplici si limitano ad un solo vano adibito a deposito, spesso completato da un spazio aperto con tavolo e panche, quelli più complessi contano diversi vani, con temperature diverse, e un locale con camino, al piano superiore, per godere dei frutti del lavoro. Nella Riviera troviamo entrambi i tipi di grotto: a Prosito, Lodrino, Iragna, Osogna e Biasca, si distribuiscono contro le pendici della valle, a Preonzo si organizzano su di un tratto di terreno pianeggiante. Queste architetture utilitarie si caratterizzano per mezzo di pochi dettagli, anch’essi dettati da esigenze pratiche: gli stipiti delle porte e le porte stesse. I primi sono sempre realizzati con pietre ben squadrate al fine di resistere agli urti e le seconde sono in legno robusto, spesso di castagno, posate su grossi cardini e chiuse tramite pesanti catenacci per impedire sottrazioni del prezioso contenuto.

L’organizzazione dei nuclei dei grotti e il loro inserimento nel contesto naturale sono due punti altresì importanti. In effetti, anche laddove il terreno era particolarmente accidentato, come per il caso di Lodrino, l’intervento umano ha saputo produrre degli insiemi coerenti e organici, dove è difficile distinguere l’edificazione dall’opera della natura. Dei percorsi articolati, fatti di vicoli e scalinate, permettono l’accesso alle singole costruzioni e l’attraversamento dell’insieme. Non mancano mai dei terrazzi pianeggianti dove puntualmente trovano posto i tavoli, le panche e il viale per le bocce. La casa ritorna in un certo senso alla sua dimensione primitiva: la grotta, l’anfratto, e così si instaura un dialogo tra paesaggio naturale ed edificio che si riscontra spesso nelle costruzioni tradizionali. Non bisogna dimenticare inoltre il rapporto tra i grotti e la vegetazione: in effetti, quest’ultima fu spesso appositamente piantata per proteggere gli edifici dalla radiazione solare.

La coltivazione della vite sfrutta la pendenza naturale dei versanti, un esempio a Claro. Accanto il nucleo dei grotti di Lodrino (fotografia: Stefano Zerbi).

[photogallery]vp_3_album_3[/photogallery]

L’agricoltura di sussistenza ed i “monti”

I gruppi di edifici rurali, nel Cantone Ticino detti “monti”, che si collocano lungo i pendii e sui terrazzi glaciali della Valle del Ticino e delle valli trasversali, sono da mettere in relazione all’allevamento e all’agricoltura di sussistenza, attività praticate in queste vallate fino alla metà del XX secolo. Risalendo i versanti si incontravano delle zone coltivate con campi, pascoli, vigne e castagni, soprattutto in corrispondenza dei terrazzi glaciali, laddove le pendenze non erano troppo elevate. I pascoli si trovavano a tutte le altitudini e le mandrie di bovini da macello e vacche si spostavano secondo un lento movimento ascensionale che le portava in estate agli alpeggi più elevati. I segni di questi movimenti sono disposti sul territorio in modo sapiente e le loro dimensioni, che spesso sembrano il frutto del caso, dipendono direttamente dalla superficie dell’alpeggio, che permetteva di dedurre il numero di capi di bestiame e di famiglie che potevano trarre sostentamento da quel luogo preciso.

I “monti” erano dei complessi sistemi di insediamento nei quali uomini e bestiame vivevano in stretto contatto. Inoltre, la scarsità del terreno pianeggiante, il più adatto per la coltivazione, fece sì che in molti casi le dimore dell’uomo andarono ad occupare i declivi meno praticabili e la densità di costruzioni fu elevata. Da ciò deriva l’immagine di questi insediamenti che sembrano una sola grande dimora arroccata sulla montagna. L’altitudine, e di conseguenza il tipo di attività praticata, influenzarono l’architettura, soprattutto per quel che concerne il tipo degli edifici. Nelle stazioni più basse, situate sui terrazzi del sistema detto “Sobrio”, tra i 300 e i 900m s/m, come per esempio Paglio di Lodrino o Cresciano Sul Sasso, troviamo dei veri e propri villaggi: gli edifici sono divisi in abitazioni e stalle. Qui l’agricoltura era ben presente ed oltre ai campi si trovano ancora le vigne. Salendo di quota e allontanandosi vieppiù dai villaggi del piano, si incontrano gli alpeggi dove l’attività principale era quella legata all’allevamento: la promiscuità tra uomo e animale si traduce in questi luoghi in edifici di dimensioni ridotte, dove spesso la funzione di stalla e quella di abitazione sono accoppiate. Gli alpeggi di queste regioni della Valle del Ticino sono completamente realizzati in pietra e da ciò deriva, in gran parte, il loro fascino. In effetti, la Riviera si trova a Sud della linea virtuale che passando attraverso la Vallemaggia e la Bassa Leventina, marca il passaggio da un’architettura per la maggior parte in muratura, di influenza lombarda, a un’architettura di stampo germanico in legno, sovente con basamento in pietra. La pietra fu utilizzata per la costruzione dei muri degli edifici, pietre trovate sul posto e sommariamente squadrate, e le lastre, qui chiamate “piode”, furono utilizzate per la copertura dei tetti. Le strutture orizzontali e le carpenterie erano costituite da robuste travi, generalmente in legno di castagno. Le forme sono semplici, elementari, e la costruzione non si permette lussi decorativi, ogni particolare è studiato per rispondere ad una specifica funzione. Gli edifici emanano un forte senso di solidità, sia a causa del materiale sia per le proporzioni utilizzate, ad accentuare ancor più questo sentimento di “pesantezza” gli elementi in legno, di grandi dimensioni statiche, a causa del peso della pietra. Queste “sentinelle di pietra” sono anch’esse una testimonianza del nostro passato e costituiscono un lento condensato delle esperienze compiute da secoli dai costruttori in queste impervie regioni.

Gli edifici delle stazioni montane si presentano come volumi compatti in pietra naturale.

La cascina grazie alla sua elementarità esprime solidità e appartenenza al luogo che l’accoglie (fotografia: Stefano Zerbi)

di Stefano Zerbi

Note

1Valsecchi Angelo, Egger Brigitte, Vetterli Luca, Viaggiare alla scoperta dell’acqua, Locarno, Armando Dadò Editore-Pro Natura Ticino, 2003, pp.86-87.

2Conedera Marco, Krebs Patrik, “Alberi monumentali come bioindicatori storici. L’esempio dei castagni secolari del Cantone Ticino e della Mesolcina”, in Crivelli Paolo, a cura di, L’albero monumentale, (“Quaderno n5”), Museo etnografico della Valle di Muggio, p.32.

3Vedi definizione del sostantivo “crypta” in: Calonghi Ferruccio, a cura di, Dizionario della Lingua Latina. Volume Primo. Latino-Italiano. 4a tiratura, Torino, Rosemberg&Sellier, 1957, p.707.

4Bisagni Gianluigi, Brocchi Bruno, Grotti, Lugano, Edizioni San Giorgio, 1983, p.27.