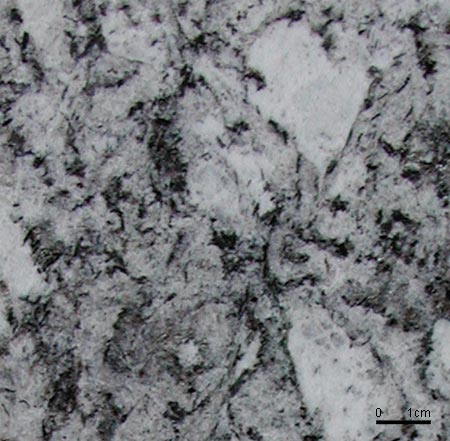

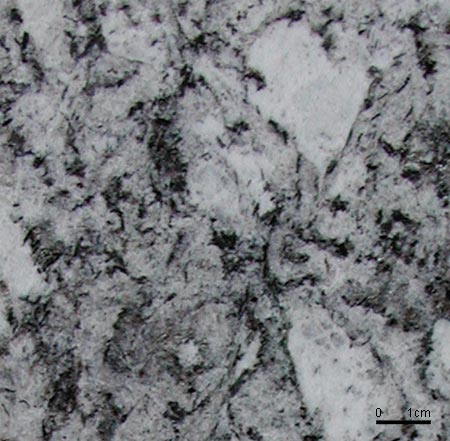

Un blocco di gneiss tipo Iragna nel quale sono ben visibili le differenze tra la struttura parallela al piano di deposito e quella perpendicolare (fotografia: Stefano Zerbi)

Cenni Storici.

Fino alla seconda metà del XIX secolo lo sfruttamento dei giacimenti di pietra naturale si fece, nelle Tre Valli, localmente, ovvero ogni comunità sfruttava ciò che il proprio territorio le metteva a disposizione. Spesso i giacimenti erano formati dai massi franati a valle dai quali si estraeva il materiale necessario all’edificazione, in altri casi si aprivano delle piccole cave. L’esportazione, verso l’Italia, interessava pochi tipi di pietre ornamentali, in particolare gli gneiss della Valle Verzasca e in minore quantità quelli di Lumino e Lodrino. Il marmo di Castione, utilizzato per la costruzione della facciata principale della Chiesa della Collegiata a Bellinzona e forse per il Duomo di Milano, è probabilmente la roccia di più antico sfruttamento1.

Hans Rudolph Schinz ci descrive così questa situazione: “Tutti gli edifici pubblici e privati (salvo nei villaggi d’alta montagna) sono costruiti in pietra, con granito, che è reperibile ovunque e ben si presta bene alla costruzione di pilastri, colonne, stipiti di porte e finestre. (…) Pietre da costruzione se ne trovano ovunque a sufficienza, e procurarsele non costa nulla: si paga soltanto il lavoro per spaccarle e prepararle per l’uso.”2

I lavori della linea ferroviaria del San Gottardo cominciarono nel 1872 ed il tratto Lucerna-Biasca fu inaugurato il 10 aprile 18823. La maggior parte degli studi fatti sull’industria lapidea delle Tre Valli fissa a questo periodo l’inizio dello sfruttamento industriale delle cave.

Prima di questo grande cantiere non vanno però dimenticati la costruzione della strada del passo del San Gottardo, 1827-1830, realizzata in gneiss di Cresciano, e lo sfruttamento delle cave di Claro fatto dalla “Società di Ferrovia Centrale Europea”4.

La Gotthardbahn necessitò di grandi quantità di gneiss che fu estratto soprattutto in Riviera e Leventina; le prime cave sorsero in prossimità dell’asse ferroviario, come quelle di Osogna-Cresciano e di Pollegio, aperte nel 1870, e che molte fonti citano come le prime cave ticinesi. La linea ferroviaria rese possibile l’esportazione oltre Gottardo e la Svizzera tedesca diventò, in poco tempo, il mercato principale per le pietre ticinesi.

Durante tutto il XIX secolo e fino agli anni Dieci del Novecento la quantità di manodopera impiegata nel settore lapideo non fece che aumentare.

“L’industria del granito”, come era chiamata in Ticino, percorse diversi periodi di crisi e di ripresa, il primo dei quali a causa della crisi economica di inizio secolo e del completamento della rete ferroviaria.

Il periodo tra le due guerre mondiali non cambiò la situazione di stagnazione: il mercato cantonale assorbiva solo una piccola frazione della produzione ed i costi di trasporto troppo elevati riducevano le possibilità di esportazione. Inoltre si assistette all’introduzione di nuovi materiali per la costruzione, primo fra tutti il cemento armato.

Dal dopoguerra e fino agli anni Settanta il settore conobbe una leggera ripresa causata dall’esplosione del settore edilizio iniziata negli anni Sessanta e che continuò per un trentennio.

Oggigiorno l’attività attraversa un nuovo periodo di crisi dovuta soprattutto alla concorrenza dalle pietre di provenienza estera.

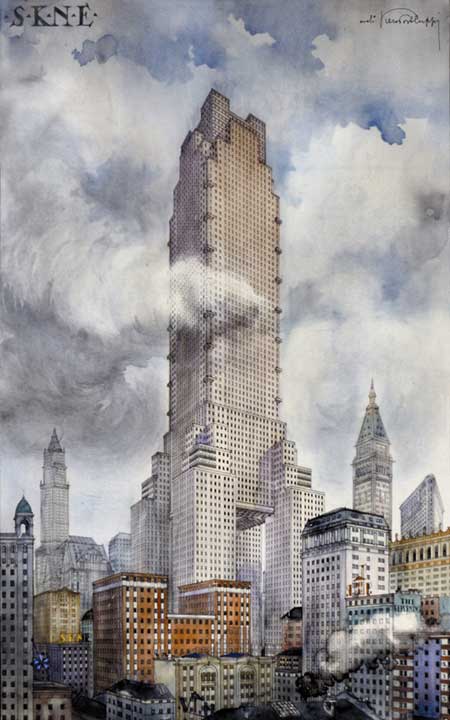

Come è già stato ricordato il principale mercato per il gneiss delle Tre Valli fu oltr’alpe e si concentrò nei grossi progetti istituzionali. Qui di seguito alcuni esempi: sedi della Posta a Basilea, Lucerna, Svitto e Zurigo; stazioni ferroviarie di Aarau, Lucerna e Zurigo; sede del Credito Svizzero a Zurigo; Politecnico Federale di Zurigo; Palazzo Federale a Berna e Tribunale Federale a Losanna. In Italia, per esempio, fu utilizzato per la Banca Commerciale Italiana, dell’architetto Luca Beltrami, in Piazza della Scala a Milano.

La pietra. Il gneiss delle Tre Valli

Petrografia.

Il cristallino più profondo, in Ticino quello delle coltri penniniche accessibili (coltre del Simano, dell’Antigorio, della Leventina) è in maggioranza costituito da gneiss d’origine granitica.

A causa di un’antica tradizione in Ticino si dicono “graniti ticinesi” anche gli gneiss di facile rottura e grana fine. La differenziazione tradizionalmente era fatta tra i “graniti”, gneiss massicci di rottura più difficile (Leventina e Riviera) e le “beole”, gneiss scuri la cui scistosità è elevata (Vallemaggia e Valle Calanca).

Gli gneiss di colore chiaro delle Tre Valli sono delle rocce metamorfiche di origine granitica, degli ortogneiss, e le rocce d’origine quelle ricche in acidi silicici e di dioriti quarzose del massiccio del Monte Bianco, dell’Aar e del San Gottardo. A questa prima famiglia appartengono gli gneiss di tipo Claro, Cresciano, Iragna-Lodrino, nei quali il feldspato è un plagioclasio acido (ricco in sodio e povero in calcio). La seconda famiglia è quella degli gneiss porfirici di colore scuro, come il tipo Bodio e Lavorgo, che inoltre al plagioclasio contengono dell’ortoclasio (ricco in potassio) e dunque più basici.

Principali rocce delle Tre Valli.5

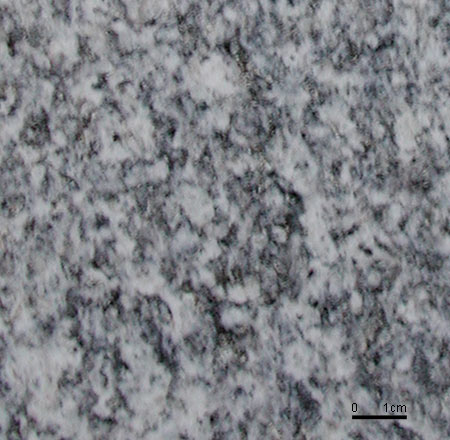

Gli gneiss della Leventina e della Riviera sono per la maggior parte costituiti da gneiss granitici appartenenti all’unità tettonica chiamata Leventina.

La maggioranza degli gneiss della Leventina è ricca in quarzo e possiede due tipi di miche: biotite, nera, e muscovite, bianco argento.

La colorazione varia dal bianco su fondo grigio neutro fino al grigio scuro.

La struttura è da scistosa a compatta, comprese tutte le forme intermedie, ma anche nelle formazioni più compatte si riconosce ancora l’orientazione parallela dei cristalli.

La denominazione deriva dal luogo di estrazione. Si citeranno qui di seguito solo i tipi ancora estratti.

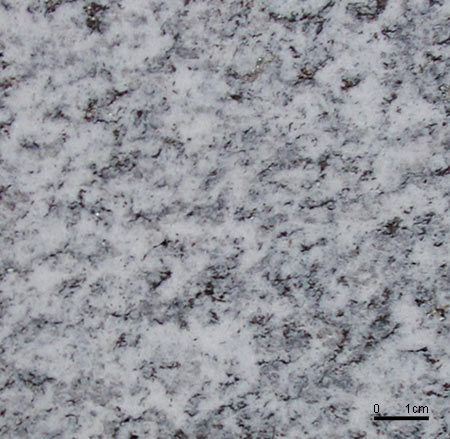

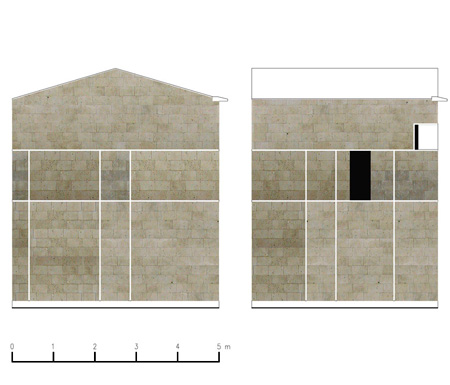

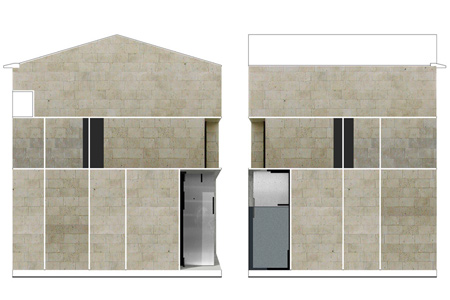

Tipo Cresciano: principalmente di grana media e uniforme, molto scistoso, le miche sono ordinate in giaciture ondulate e discontinue, la struttura chiaro-scura ha una dimensione di 2-3cm. Il suo importante sfruttamento è fatto nelle cave del versante ovest della valle presso la stazione ferroviaria di Osogna-Cresciano.

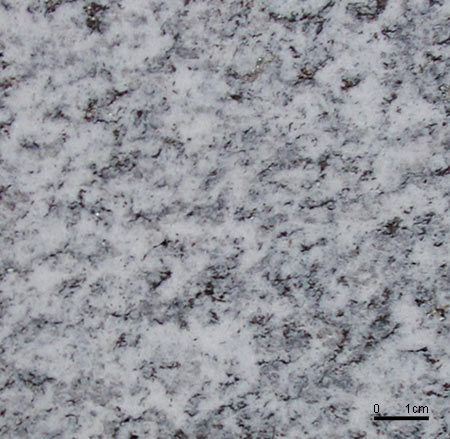

Tipo Cresciano (fotografia: Stefano Zerbi)

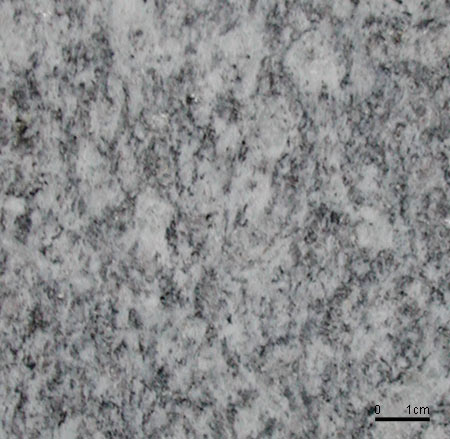

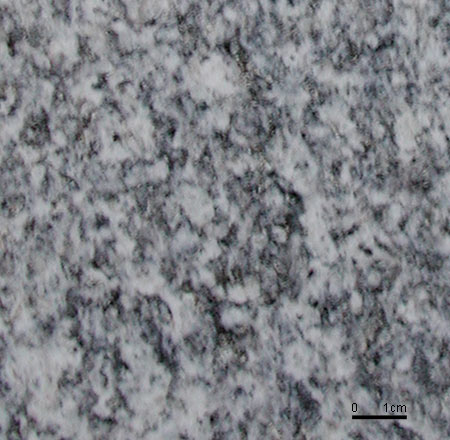

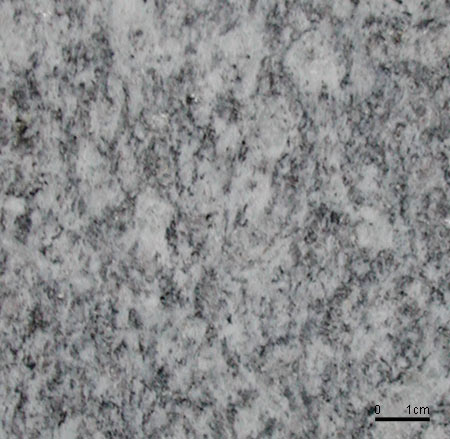

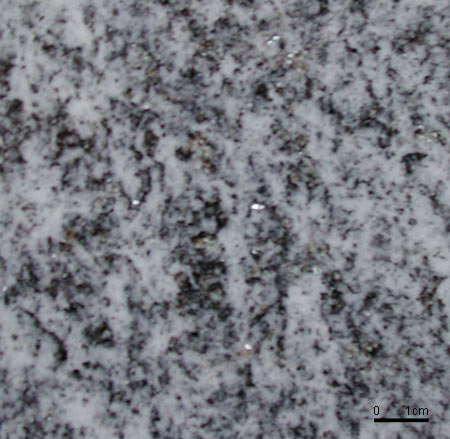

Tipo Iragna-Lodrino: simile al tipo Cresciano, ma di grana più fine, la struttura chiaro-scura ha una dimensione inferiore ai 2cm (0,5-1,5cm). L’importante estrazione si fa ai piedi del versante est della Valle Riviera. Alcune cave si trovano sulla parte alta della valle come nel caso di Iragna.

Tipo Iragna a grana fine (fotografia: Stefano Zerbi)

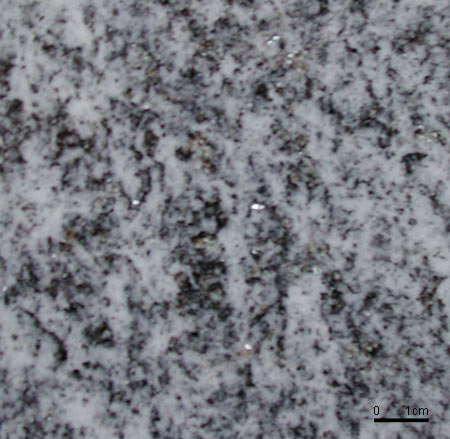

Tipo Lodrino (fotografia: Stefano Zerbi)

Tipo Iragna scuro: di colore grigio topo, di grana fine, più ricco in biotite degli altri tipi e dunque più scuro, le miche sono distribuite in modo uniforme nella massa.

Tipo Personico (fotografia: Stefano Zerbi)

Gli gneiss della Valle di Blenio appartengono allo zoccolo della coltre del Simano, che costituisce l’unità inferiore della coltre della Valle di Blenio, è costituita da gneiss d’origine granitica che si trovano a nord della Val Pontirone, tra Biasca e Malvaglia.Questi gneiss occhiadini, stratificati o con una venatura molto accentuata, sono delle rocce a due miche di ottima qualità. Gli occhi, che possono raggiungere i 10cm di diametro, sono costituiti in parte da grossi cristalli di feldspato o da un miscuglio fine di quarzo e feldspato.

Tipo Legiuna: gneiss granitoide con occhi che possono raggiungere i 10cm di diametro. L’estrazione avviene all’imbocco della Val Pontirone, il cui fiume si chiama Lesgiüna.

Tipo Legiuna (fotografia: Stefano Zerbi)

Lo sfruttamento delle cave.

Lo sfruttamento dei giacimenti nelle Tre Valli ha da sempre approfittato delle qualità degli gneiss e soprattutto della facilità di rottura degli stessi lungo i piani di stratificazione (qui chiamati “pioda”). L’arte dell’estrazione consiste essenzialmente nella capacità di trovare all’interno del giacimento la roccia che meglio si confà ai bisogni e alle dimensioni richiesti.

Tipi di cave.

Le cave della regione delle Tre Valli si dividono in due tipi principali: le cave a mezza costa e quelle che si trovano sui terrazzi morenici.

Al primo tipo appartiene la maggioranza delle cave oggigiorno in attività, come per esempio il grosso giacimento di Lodrino. L’estrazione avviene sia dalla sommità della parete scendendo in modo progressivo sia a scalini dal basso. Lo spostamento dei blocchi grezzi avviene tramite gru o con ruspe attraverso gli accessi che arrivano fino alla zona di estrazione.

Grazie alla loro conformazione questi giacimenti di gneiss sono naturalmente disponibili, visto che nessun detrito gli ingombra.

I giacimenti di Iragna si trovano invece su di una spalla morenica chiaramente visibile da sud. L’estrazione avviene dunque partendo dalla superficie ed abbassandosi lungo strati successivi, che corrispondono ai piani di stratificazione. Lo spostamento dei blocchi grezzi avviene soprattutto con ruspe. A causa dell’origine glaciale di questi giacimenti, su di essi grava una spessa coltre di detriti (fino a dieci metri).

Le cave di Lodrino (fotografia: Stefano Zerbi)

Le cave di Iragna (fotografia: Stefano Zerbi)

Le cave di Cresciano nel loro contesto (fotografia: Stefano Zerbi)

Tecniche estrattive.

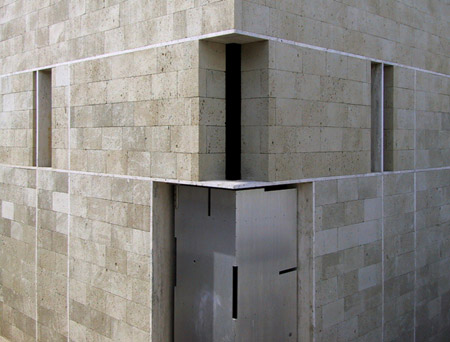

Lo sfruttamento industriale delle cave di gneiss nelle Tre Valli iniziò nella seconda metà del XIX secolo. Da quel periodo le tecniche di estrazione non sono radicalmente cambiate, ma hanno piuttosto subito un lento miglioramento grazie alla meccanizzazione dei processi. L’estrazione sfrutta sempre la rottura netta della roccia lungo il piano di stratificazione: nel XIX secolo questa era prodotta attraverso l’inserimento di cunei in legno che venivano imbevuti d’acqua, oggi lo stesso risultato è ottenuto tramite perforazione e micce detonanti. L’estrazione con il filo diamantato, molto diffusa nel settore della pietre più tenere, è praticamente inesistente nelle Tre Valli e quando ne viene fatto uso è soprattutto per liberare il primo blocco di una nuova zona di estrazione, ciò che permette una forte riduzione degli scarti.

La successiva suddivisione dei blocchi grezzi in elementi lavorabili è effettuata con l’ausilio di cunei di ferro e mazza o del martello pneumatico.

La lavorazione dei prodotti finiti avviene anch’essa con l’ausilio di martelli pneumatici, scalpello e mazza o piccole frese oppure attraverso il taglio con telaio, sega circolare diamantata o filo diamantato.

L’estrazione è ancora un lavoro prettamente manuale (fotografie: Stefano Zerbi)

La rottura netta è una delle qualità peculiari dello gneiss delle Tre Valli (fotografia: Stefano Zerbi)

[photogallery]vp_4_album[/photogallery]

Le dimensioni dei blocchi grezzi dipendono dalla qualità della roccia e dal prodotto finale al quale essa è destinata. La prima operazione per liberare il blocco consiste nel realizzare una serie di perforazioni verticali nel fronte, generalmente ogni 25cm, con l’ausilio di una perforatrice a colonna, che permetteranno l’introduzione delle micce detonanti. Se la roccia è compatta e non presenta delle rotture orizzontali naturali bisogna procedere a delle perforazioni anche lungo questo piano. Avvenuta l’esplosione delle cariche, si comincia la suddivisione del blocco estratto. Quest’ultimo ha un volume variabile, ma che raramente supera i 60m3. La suddivisione si effettua generalmente sul posto senza spostamento del blocco principale, ne risultato dei blocchi di un volume di 5-6m3.

Stefano Zerbi

Visita Associazione Industrie dei Graniti, marmi e pietre naturali del Ticino

Note

1 La facciata della Collegiata di Bellinzona è rivestita in marmo di Castione e fu realizzata tra il 1640 e il 1654, vedi: Anderes, Bernhard, Guida d’Arte della Svizzera Italiana. Edizione aggiornata, Taverne-Berna, Nuova Edizioni Trelingue SA. Società di Storia dell’Arte in Svizzera, 1998, p.7.

Schneiderfranken, Ilse, Ricchezze del suolo ticinese. Studio economico sullo sfruttamento delle pietre da costruzione e delle materie prime minerali, Bellinzona, Istituto Editoriale Ticinese, 1943, p.55 e p.76.

2 Schinz, Hans Rudolf, Descrizione della Svizzera italiana nel Settecento, traduction de Fabrizio Cicoria et Giulio Ribi, Locarno, Armando Dadò editore, 1985, p.339.

3 Ferrari, Franco, Le cave di granito della Riviera, in “Rivista Patriziale Ticinese”, n°66, 1982, p.9.

4 Schneiderfranken, Ilse, Ricchezze del suolo ticinese. Studio economico sullo sfruttamento delle pietre da costruzione e delle materie prime minerali, Bellinzona, Istituto Editoriale Ticinese, 1943, p.56.

5 Vedi: “Die Naturbausteine des Tessins” in AA. VV., Steinbrüche im Tessin, Bern, Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Pro Naturstein, 2000, pp.4-8.