“I poeti traducono in immagini l’incantamento della materia … “

(Gaston Bachelard, Causeries, Adelphi, Milano, 2007, p.10)

L’interesse del maestro Kengo Kuma per la pietra, per il suo essere materia assoluta e variegata, si evolve all’interno di un’unità tematica di cui è possibile ripercorrerne la “genealogia nascosta”, le filiazioni, a partire dal progetto di Stone Museum, passando per l’edificio Louis Vuitton ad Osaka, il Tokyo Agriculture Museum, il Nagasaki Art Museum, Lotus House ed i più recenti centro commerciale Ciokkura Park e Padiglione di Verona per Il Casone a Marmomacc 2007.

Assumendo come chiave interpretativa le declinazioni con cui, di volta in volta, Kuma ha interpretato il tema litico: massività, leggerezza, sottigliezza, snellezza, sospensione, incisione, deformazione, erosione è possibile rintracciare una continuità tematica tra soluzioni figurative diverse e pur “correlate” nel principio che ne ha governato la genesi. La pietra e le sue poliedriche potenzialità, è questo il tema col quale Kuma si confronta. L’esercizio è svolto su un crinale interpretativo apparentemente paradossale: l’im_materialità dell’architettura. Una “im_materialità costruita” agendo sulle relazioni tra materia e luce, sulle sensazioni tattili, sui significati che entrano nella “costruzione delle forme”.

Kuma taglia, piega, giunta, sovrappone, tesse, replica all’infinito un principio connettivo, che si fa discorso, narrazione. Le sottili oscillazioni tra astrazione e manifestazione sensibile del materiale nel suo agire rinviano ad un “approccio sensitivo” all’architettura, un principio che Kuma recupera dall’arte e dalla tradizione giapponese.

Stone Museum, Nasu, Tochigi (1996 – 2000). Esterni (Foto di Peppe Maisto)

[photogallery]kuma_alini_album1[/photogallery]

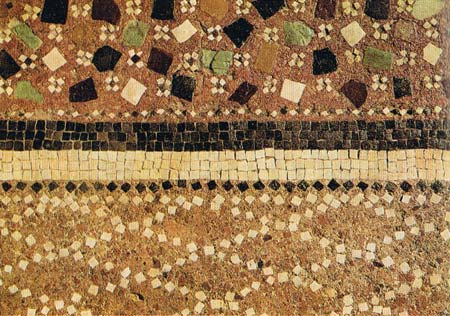

Nello Stone Museum la pietra di Ashino – litotipo di origine vulcanica – utilizzata in forma massivo-leggera e continuo-discontinua, genera un ampio repertorio di figure architettoniche: schermo, griglia, passerella, frangisole, superficie pavimentale, rivestimento, cui corrispondono altrettante soluzioni di finitura dell’epidermide litica: liscia, bocciardata, levigata, acidata, fiammata, ecc. La tradizionale “muratura solida e continua” si articola attraverso il disegno della materia, si assottiglia; i muri perdono il senso di pesantezza tipico delle costruzioni tradizionali. Pur usando la pietra in strati massivi, Kuma ne rende ambigua la percezione smaterializzandola, compie un’azione di “desolidificazione della materia“, realizza “recinti litici” porosi. Una “additività materica vibrante” ottenuta sfalsando i giunti, arretrando i blocchi, interrompendo la continuità con lastre di marmo di Carrara, spesse 6 mm, che si lasciano attraversare dalla luce diventando evanescenti.

Food and Agriculture Museum, Setagayaku, Tokyo, 2004. Interno. Il sistema di frangisole in pietra di Shirakawa e il dettaglio della schernatura litica (foto Archivio Kuma)

L’idea di “muro poroso” è un concetto che “ritorna” nel Food and Agriculture Museum, uno spazio funzionale connesso alle attività didattiche e di ricerca della Facoltà di agraria di Tokyo.

L’involucro litico del museo è segnato dal ritmo dei frangisole di pietra Shirakawa, un litotipo che per effetto della sua porosità subisce nel tempo una mutazione cromatica. La metamorfosi indotta dal processo d’invecchiamento materico diviene parte integrante della figurazione.

Nagasaki Art Museum, Nagasaki, 2005. (foto: Archivio Kuma)

[photogallery]kuma_alini_album2[/photogallery]

Un tema che nel Nagasaki Art Museum assume anche una rilevanza simbolica. La materia si fa elemento di collegamento tra “quanto ha fatto l’uomo e quanto ha fatto la natura”1, “ponte” tra landscape e architettura. Ogni opposizione tra materiali naturali e materiali artificiali sembra essere annullata da una sorta di “naturalizzazione dell’artificiale”.

Louis Vuitton, Osaka, 2005. (foto: Archivio Kuma)

[photogallery]kuma_alini_album3[/photogallery]

Nella sede Louis Vuitton di Osaka la pietra perde massa, si assottiglia, diviene superficie sensuale e policroma. Una lastra di alabastro (spessa 4 mm) posta tra due cristalli, reagisce alla luce rendendo evidente il nascosto, esplicitando il meraviglioso disegno del materiale con le sue infinite trame entro cui scorrono i colori. Kuma ancora una volta ci propone un paradosso: rendere visibile l’invisibile, dissolvere la materia nella luce.

Lotus House, 2006 (foto: Archivio Kuma)

[photogallery]kuma_alini_album4[/photogallery]

Porosità, trama, sospensione sono i concetti che governano il progetto di Lotus House. Qui lastre di travertino spesse 3 cm, agganciate ad un’esile struttura di acciaio, definiscono una superficie-tenda discontinua e regolare. La pietra, sottratta alla forza di gravità, sembra “lievitare” nell’aria, dialogando – nei pieni – con la luce e – nei vuoti – con le insondabili profondità dello spazio raggiungibili dallo sguardo.

Ciokkura Park, Tochigi, 2006 (foto: Archivio Kuma)

[photogallery]kuma_alini_album5[/photogallery]

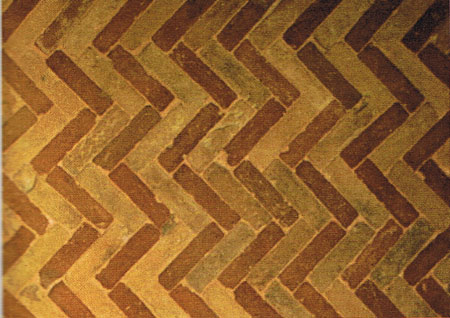

La pietra Ohya, la stessa utilizzata da Wright per l’Imperial Hotel, nel centro commerciale Ciokkura Park a Tochigi si “piega”, invece, a formare un reticolo, che Kuma definisce soft stone.

Kuma re-interpreta un’antica tecnica costruttiva utilizzata per la costruzione di granai: una trama litica compatta, ma ricca di ‘tagli’, di incisioni’ esercitate all’interno dell’apparecchiatura muraria.

Il Padiglione per Marmomacc 2007 a Verona

La piega è il principio generativo che governa il progetto del Padiglione per Il Casone un progetto nel quale l’architettura è intesa come opera artificiale sensoriale, esperienza emotiva a contatto con la materia. Il “potere evocativo” delle figure di pietra cui ricorre, la loro impronta genetica, agisce dentro di noi come memoria di associazioni ereditate e “catena” di nessi per nuovi significati. La sensibilità al linguaggio contemporaneo di Kuma attraversa la tradizione con occhi nuovi, la re-interpreta rinnovandola. Sfugge a quella “latente pietrificazione” dalla quale ci aveva messo in guardia Italo Calvino (Vai a Sulle ali di Perseo).

Ecco allora che Kuma ci appare come Perseo, l’eroe salvifico, che si sottrae alla terribile pietrificazione inflitta da Medusa ai suoi nemici grazie ad un artificio. Un’intelligenza ingegnosa (mêtis) lo soccorre. Quella di Perseo è un’intelligenza molteplice, multiforme, sostenuta da un “saper fare” tecnico consapevole (tèkhne). Kuma, come Perseo, sembra attraversare la realtà secondo un “doppio sguardo”, una doppia prospettiva: esercita sulla tradizione uno “sguardo penetrante” spingendo la sua osservazione oltre l’immagine, fino a cogliere nella materia, nelle sue infinite trame, una virtualità più vasta.

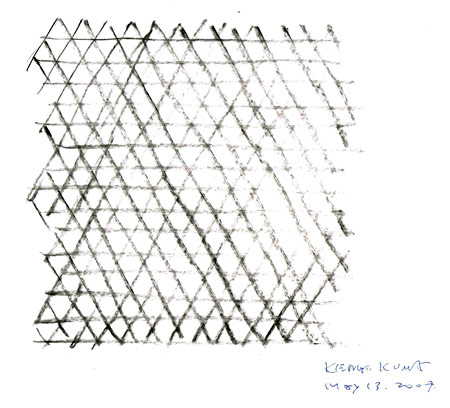

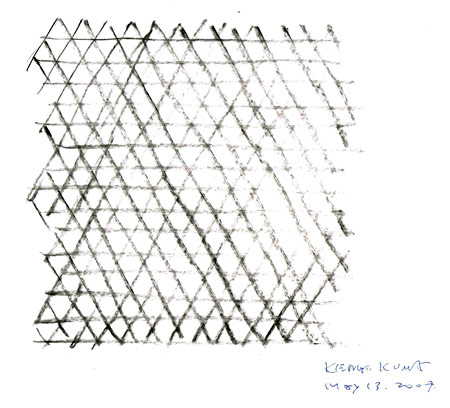

Schizzo di progetto. Padiglione per “Il Casone”, Marmomacc 2007, Verona (in corso di realizzazione) (foto: Archivio Kuma)

Il padiglione progettato2 per Il Casone di Firenzuola, una sorta di origami3 di carta fattosi pietra, propone una personale interpretazione della leggerezza sospesa fra tradizione ed innovazione. Lastre di ‘pietra forte colombino‘4 spesse 1 cm, sono collegate tra loro a formare un “modulo ordinatore”, una sorta di “muro traforato” in cui la materia sembra distribuirsi e distendersi intorno ai vuoti.

Kuma assottiglia, interseca, indirizza spazialmente la pietra, generando un autoequilibrante sistema reticolare spaziale: l’ordito, l’intreccio, la trama, le texture rimandano ai diversi livelli di senso del racconto architettonico, che oscilla tra densità e svuotamento costruttivo. Il vuoto e la materia rappresentano la dis_continuità del progetto: elementi generatori della composizione, artifici attraverso i quali Kuma dispiega la sua narrazione.

Il padiglione, una sorta di labirinto di dedalica memoria, è costituito da un muro continuo, che nel suo snodarsi assume configurazioni e significati molteplici.

L’elemento generatore – il modulo base – è un tetraedro ottenuto assemblando tre lastre di 25x25x1 cm. La connessione tra le lastre litiche è realizzata mediante colla epossidica, soluzione che garantisce sia la solidarizzazione tra gli elementi, in ragione del carico che i moduli di base devono sostenere, sia la performance strutturale. L’irrigidimento del sistema è affidato da un lato alla “tenuta” trasversale degli elementi orizzontali e dall’altro al peso proprio, che contribuisce alla stabilità rispetto all’azione di ribaltamento.

I moduli litici pesano circa 5 kg (la massa volumica media è 2500 Kg/m3) ed hanno una rifinitura angolare a spigolo “vivo”. Una scelta che ha lo scopo di esaltare da un lato la geometria degli elementi e dall’altro le loro ombre proiettate.

Le lastre, superficialmente, sono rifinite a mano. Il trattamento superficiale della pietra “risente” volutamente di quest’azione della “mano”, che in qualche modo è “impressa” nella materia. I moduli lasciano a vista la naturalità della pietra, la sua costitutività geologica, le sue “impurità”.

Conformazione e orientamento geometrico degli elementi generano una composizione reticolare in cui i vuoti prevalgono sulla massa dei pieni. Questa percezione è tuttavia controbilanciata dall’azione della luce, da un ricercato artificio tecnico, indirizzato verso un più complesso risultato figurativo5.

La luce, attraversando le cavità del muro dal basso verso l’alto, produce lunghe ombre, stempera i vuoti, modifica i rapporti tra pieni e vuoti. La tessitura triangolata è spinta verso la ricerca di una superficie vibrante, arricchita dall’infinita gamma di sfumature che le ombre producono.

Quest’artificio figurativo è esaltato dalla geometria della trama litica, che alla base riduce la sezione di “contatto a terra”. In corrispondenza dell’attacco a terra, i moduli si assottigliano, perdono massa là dove, invece, la performance strutturale ne richiederebbe l’amplificazione. Ancora una volta Kuma sembra volerci porre dinanzi ad un paradosso, contraddire una “necessità statica” per esaltare la provocazione della proposta progettuale. Lo “sbarramento” di luci in corrispondenza dell’attacco a terra genera un effetto di “galleggiamento” del muro, che appare sospeso, fluttuante nel vuoto. Un senso di labirintica e sospesa leggerezza litica avvolge lo spazio.

Superiormente, il muro-diaframma è chiuso da un piano di pietra che ne garantisce la conclusione sommitale in forma continua. L’insieme, sotto il profilo strutturale, si comporta come una trave reticolare spaziale, la cui stabilità ha richiesto una particolare attenzione rispetto alla continuità del sistema, anche in fase di assemblaggio degli elementi. Necessità specifiche hanno richiesto lo sviluppo di procedure di montaggio determinate in parte dalla scelta di rendere reversibile le connessioni ed in parte dalla esigenza di facilitare la movimentazione degli elementi litici. Allo scopo di escludere l’utilizzazione di attrezzature e mezzi meccanici per lo spostamento e il posizionamento degli elementi si è optato per la aggregazione di più moduli, a formare dei macro-moduli.

4200 elementi di pietra formano un muro poroso, permeabile.

L’ipotesi progettuale finale propone un diaframma litico in cui all’idea di solidità e compattezza tipica del muro è contrapposta a quella di leggerezza, labilità, attraversabilità visiva. Concetti che convivono all’interno di un delicato equilibro dicotomico. Il muro, di altezza variabile, si dispiega all’intorno e all’interno dello spazio espositivo consentendo, attraverso le sue “pieghe”, attività e significati diversi: filtro separatore, spazio espositivo, magazzino, giardino. Le funzioni d’uso sono ordinate in ragione delle diverse “specializzazioni”: tavolo, ripiano, scrivania, libreria, espositore, ecc.

Lo spazio del Padiglione è organizzato intorno ad una sorta di grande piazza, a partire dalla quale si snoda il percorso espositivo-comunicativo. Lo spazio è visivamente suddiviso in due macro aree dal muro-tavolo, che costituisce anche il limite fisico tra l’area espositiva e quella di servizio.

Un tradizionale giardino di sassi “circonda” l’intero padiglione, che sembra adagiato su uno strato di ciottoli. Il senso di morbidezza è esaltato dalla relazione tra materiali analoghi, che esprimono una diversa morfologia visiva, un diverso modo di “frammentare”, ridurre, segmentare.

Kuma sembra voler “forzare” la pietra utilizzandola in maniera inusuale, irrituale, provocatoria, ambivalente, ambigua. Del resto ambiguo deriva dal verbo ambiegere “vagare” ed è composto da ambi – “intorno, attorno” e da agere “fare”, che insieme producono il senso di avere due o più possibili significati, di “spostarsi da un lato all’altro” e di “avere una dubbia natura”6 Kuma compie questo spostamento agendo sulle potenzialità espressive del materiale. Com’è nella natura del suo pensiero creativo pone in relazione concetti e significati apparentemente antinomici, fino a produrre nel fruitore una sorta di “spiazzamento”, di apparente aporia. Ci avvicina ad altri mondi figurali della materia, ce ne svela le potenzialità latenti.

La scelta di un monografismo materico rimanda, per analogia, ad un pensiero assoluto. Kuma ci sollecita ad andare ‘oltre’ la figurazione a muoverci nel territorio dell’ “immaginazione come repertorio del potenziale, per mostrarci ciò che è ne è stato nè forse sarà ma che avrebbe potuto essere“7. Nel suo agire riflesso e profondità convivono in un’immagine che ha una potenza dirompente, una forza che trascende il suo significato specifico e che parafrasando Warburg potremmo definire un’immagine che ha memoria del futuro.

Attraverso quest’ambigua interpretazione della pietra, Kuma risale ai significati originari che entrano nella costruzione della forma, recupera un patrimonio d’immagini che vivono dentro di noi allo stato latente.

L’unità compositiva è generata dalla ripetizione di un elemento-superficie reiterabile all’infinito. Tra la parte è il tutto esiste un legame di necessità e di reciprocità. Le immagini cui ricorre fluiscono l’una nell’altra, nuovi nuclei di significato emergono dalla profondità del tempo per il tramite della materia, del modo in cui Kuma la mette in forma, la con-forma.

Nel progetto del Padiglione di Verona, il reticolo ordinatore della composizione, i vuoti, la tessitura del materiale, le sue infinite segmentazioni rinviano ad una ‘sacralità’ intrinseca alla materia, analoga a quella che governava l’antica arte della piegatura cerimoniale della carta, il noshi8. Il muro, riguardabile come “specchiatura” di un esile diaframma di carta, è figura architettonica attraverso la quale Kuma propone la sua interpretazione della leggerezza litica: una sfida alla massa, alla gravità, alla pesantezza. Kuma “trasfigura la pietra”, ne esplora le possibilità latenti, agisce all’interno del “codice genetico”della materia che si fa materiale e, alla fine, opera. La materia è l’elemento generatore delle strategie del comporre, è il principio attraverso cui Kuma ci fa cogliere l’esistenza di strutture di significato inesplorate, inesauribili: memoria ereditata,’energia mnemonica‘.

Il Padiglione assume un significato particolare anche in ragione dell’avvio di un’inedita collaborazione tra il mondo della cultura del progetto, il mondo della produzione e quello della ricerca e della formazione universitaria. Le connessioni tra tecnologia e ideazione, l’integrazione tra diverse competenze professionali, l’apporto delle organizzazioni di produzione nella messa a punto di soluzioni costruttive innovative sono solo alcuni degli aspetti che hanno spinto il gruppo di lavoro coordinato da Kuma a verificare la possibilità di sperimentare una nuova processualità di progetto. Aspetti, questi, che hanno spinto Alfonso Acocella e chi scrive (docenti, rispettivamente, presso la Facoltà di Architettura di Ferrara e di Siracusa) ad aderire e collaborare a questa esperienza che si realizza nella convergenza delle conoscenze, all’interno del progetto e della sua produzione, per essere poi trasferita come “sapere vivo” nello spazio della formazione. Estendere la didattica universitaria a ricerche condotte nel vivo della processualità produttiva rappresenta la volontà di aprire l’Università a nuovi spazi di acquisizione dell’informazione. Ed è anche per tentare di dare una risposta a questa necessità che abbiamo scelto di promuovere intorno a quest’esperienza un confronto allargato, utilizzando il blog come luogo del confronto e della verifica, luogo della contaminazione e della partecipazione.

Luigi Alini

(Visita il sito Kengo Kuma & Associates)

Note

1 Dichiarazione resami da Kengo Kuma durante un recente colloquio.

2 Il team, coordinato da Kengo Kuma, è composto da: Javier Villar Ruiz, Kengo Kuma & Associates; Alfonso Acocella, Università di Ferrara; Luigi Alini, Università di Catania; Roberto Bartolomei, Il Casone; Stella Targetti, Targetti Sankey S.p.a.

3 Arte di piegare la carta (dal giapponese ori, piegare e kami carta).

4 Pietra arenaria-calcarea estratta in Toscana.

5 Le soluzioni illuminotecniche sono state sviluppate in collaborazione con Targetti Sankey www.targetti.it.

6 Cfr. Ezio Raimondi, La retorica d’oggi, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 64.

7 Italo Calvino, “Visibilità”, in Lezioni Americane, Garzanti, Milano, 1988, p.91.

8 Ebbe inizò in epoca Muromachi (1392-1573). Akira Yoshizawa, un creatore di origami e scrittore di libri sull’argomento, ha ispirato un moderno rinascimento di questa pratica, con modelli sempre più intricati e nuove tecniche come il wet-folding, la pratica di inumidire il foglio durante la piegatura in modo che il prodotto finito mantenga meglio la forma, o il soft-folding, in cui la carta viene piegata in modo più deciso o più morbido per creare effetti particolari.