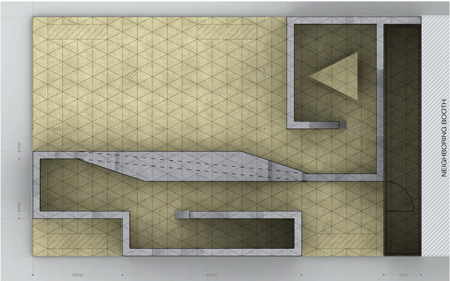

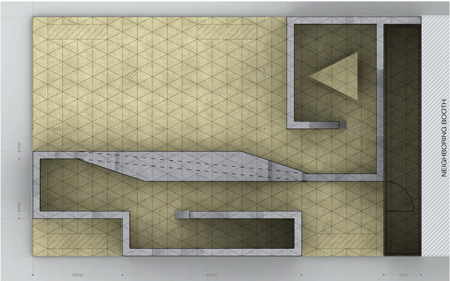

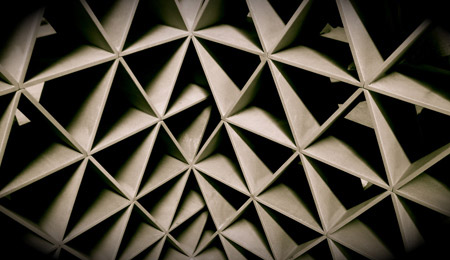

Stone Pavillon (2007) di Kengo Kuma per Il Casone al Marmomacc 2007. Planimetria

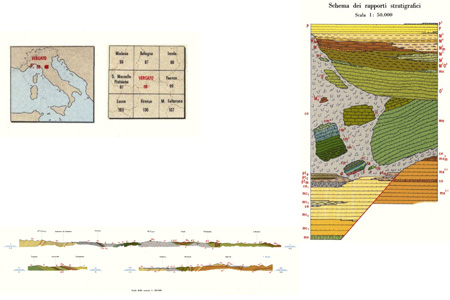

FACOLTA’ DI ARCHITETTURA DI FERRARA AA. 2007-2008

CORSO “COSTRUZIONI IN PIETRA”

in collaborazione con MARMOMACC – VERONA FIERE

prof. Alfonso Acocella

prof. Vincenzo Pavan

arch. Veronica Dal Buono

arch. Davide Turrini

Materiale_Progetto

Sempre più frequentemente, nella scuola, nel dibattito architettonico, si è soliti porre il problema del ruolo e del significato affidato alle tecniche esecutive e ai materiali nel processo di formazione dell’opera architettonica.

Rispetto alla centralità del progetto d’architettura che rimane tale, quale sintesi delle competenze specifiche della disciplina e del programma funzionale, non v’è dubbio che le tecniche esecutive si presentano al fatto architettonico portatrici di quella struttura consistente dell’artefatto che non può essere disattesa, pena lo svuotamento, la banalizzazione dello stesso atto progettuale e creativo.

Materiali, soluzioni assemblative, forma, volume, spazio, non si presentano all’interno di ogni autentica architettura come elementi indipendenti o “scollegati” bensì si fondono e si valorizzano reciprocamente. Le stesse tecniche esecutive, in quanto configurazioni orientate dalle specifiche caratteristiche dei materiali, non sono separabili — se non artificiosamente — dall’aspetto formale dell’opera. Nè tantomeno possono essere considerate indifferenti e tutte disponibili allo spirito del progetto astrattamente inteso.

Solo attraverso atteggiamenti di congruenza tecnica, da una parte, e sapienza inventiva, dall’altra, è possibile “piegare” i materiali al progetto e il progetto ai materiali sulla base di un approccio empirico, di mestiere, che ritrova nei due poli fondamentali della disciplina architettonica gli specifici campi entro cui deve muoversi con preparazione e coscienza la prefigurazione dell’architetto.

È importante, sin dal primo istante in cui si mette mano all’ideazione di un opera, cominciare a scegliere, a pensare ai materiali, ai loro modi di connessione. Bisogna sforzarsi in direzione di una operatività valorizzativa dei contributi offerti al progetto d’architettura dai materiali e dalle tecniche esecutitve.

Ai materiali è necessario assegnare una funzione di sostegno secondo una visione pragmatica, improntata al caso concreto, all’occasione singola dell’opera capace di interpretare il sempre variabile mix di committenza, di programmi, di luoghi insediativi, di risorse disponibili.

Interrogarsi su cosa significhi produrre forme architettoniche a partire dalla materia (o dal materiale) è operazione ricorrente nella riflessione teorica degli architetti più sensibili alla disciplina.

La forma non ha mai una assoluta libertà in quanto esiste, è pensata, manipolata, costretta ad esprimersi sempre a partire dalla natura della materia che la sostanzia.

Della materia ci si accorge, nella materia ci si imbatte, prima o poi, dando forma e dimensioni ad ogni progetto d’architettura. Di essa, alla fine, si rimane schiavi assumendola come immagine al positivo del pensiero architettonico che si articola in figure, contorni, volumi, spazi.

Se è vero che è l’uomo a creare culture figurative, a farle trasformare e mutare nel tempo è altrettanto vero ed indiscutibile che, nello specifico dell’architettura, il problema delle forme (e, quindi, dei linguaggi che le riunificano in sistemi coerenti) ruota intorno alla natura dei materiali di riferimento. All’architetto è consentito di agire, di inventare, di variare solo all’interno delle caratteristiche e delle regole costitutive del materiale stesso. È evidente che i materiali sono portatori di senso, di costruttività, di nessi combinatori, al punto che il lavoro architettonico si può leggere — anche se non in modo esclusivo — come un lavoro “su di essi, a partire da essi”.

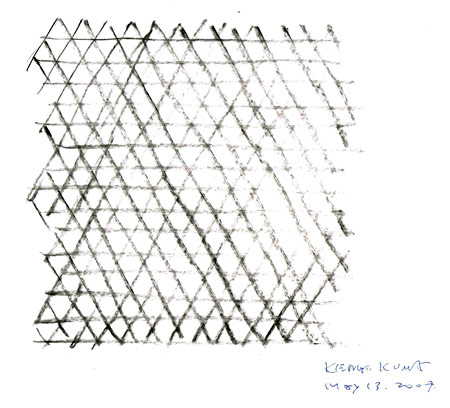

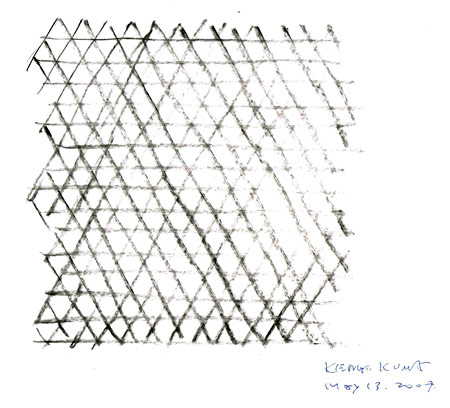

Stone Pavillon (2007) di Kengo Kuma. Schizzo ideativo.

Tradizione_Innovazione

Se si esamina l’essere applicativo dei materiali è facile rilevare come ognuno di essi porti con sè forme peculiari riunite in linguaggi coerenti, che si sono sviluppati attraverso tipi fondamentali e varianti molteplici a partire dalle possibilità di manipolazione della materia stessa. La produzione di forme, attraverso la costruzione di corpi, si fonda generalmente sull’individuazione ed attivazione iniziale di archetipi tecnici, il cui affinamento continuo (attraverso una serie di messe a punto, di selezioni, di perfezionamenti, di copie e di repliche configurative) tende al consolidamento e alla stabilizzazione dei tipi morfologico–costruttivi di base, interpretabili come risultato di azioni sviluppatesi nella lunga durata.

L’uso secolare da parte dell’uomo di un determinato materiale in uno specifico contesto ha sublimato ciò che oggi riconosciamo come tradizione, sedimentazione di memoria all’interno di un processo temporalizzato capace di stabilizzare gli apporti di innovazione cosi come mirabilmente sintetizzato da Paul Schmitthenner:

“A ciò a cui è abituato, alle sue consuetudini, l’uomo si aggrappa saldamente finchè il bisogno, le conoscenze, le capacità innate e l’esercizio non trasformano ciò che è consueto e tramandato. Le conoscenze e le esperienze passano di bocca in bocca, di mano in mano. E in questo passaggio, spesso quasi inavvertitamente, si smarrisce una parte del vecchio ed appare qualcosa di nuovo. Ma il nuovo che appare, cresce sempre sul terreno del vecchio. Se il nuovo è migliore allora vi è progresso. Progresso, come naturale trasformazione di vita, non mutamento per il mutamento, ma trasformazione secondo un corso naturale.

Visti così, consuetudine, tradizione e progresso non sono contrapposti tra loro, ma connessi in un rapporto di causa ed effetto. La consuetudine è resistenza, ostacolo che regola la corrente troppo rapida degli avvenimenti; la tradizione è forza che garantisce il fluire; il progresso rivela il livello di sviluppo raggiunto. Il nuovo che si forma all’interno di una tradizione in continuo progresso diventa però a sua volta consuetudine, la cui durata e validità dipendono dalla forza che in essa dimora. La tradizione non è quindi uno stato ma un’attività, un continuo sviluppo e non solo una assunzione passiva.” (Paul Schmitthenner, La forma costruita -1949 – Milano, Electa, 1988, p.183)

Il riconoscimento della tradizione come attività di lunga durata consente di prendere le distanze dalle posizioni e dalle forme più superficiali di oblio; per dirla con Marc Augè, dalla sospensione – tipica dell’epoca in cui viviamo – la cui principale aspettativa è la sublimazione del presente (separato da ogni passato e futuro) e dal cominciamento la cui ambizione principale è annunciare un futuro liberato da ogni legame con la storia trascorsa.

La tradizione, correttamente intesa, consegna invece ad ogni individuo le occasioni proprizie per affrontare un viaggio a ritroso utile a conoscere e assorbire (attraverso azioni di selezione e di scarto) parte delle tracce trasmesse dall’intera specie umana.

Il suo campo di azione non riguarda, però, solo il passato.

La tradizione si inscrive nel concettto di Tempo assoluto.

Il ricordo del passato, l’attenzione del presente e l’attesa del futuro, scandiscono e arricchiscono la sua dialettica interna; nessuna di queste fondamentali dimensioni temporali dovrebbe imporsi a scapito delle altre.

I rischi per chi si avvicina superficialmente alla tradizione – pur volendone mettere in valore il suo portato – sono quelli di disattendere i compiti del presente a favore di una proiezione di ritorno (anch’essa forma ricorrente di oblio) la cui principale ambizione è ricongiungersi (nostalgicamente) ad un passato idealizzzato.

L’empatica familiarizzazione rispetto a ciò che si è ereditato – attività che presupone lunghi e faticosi processi di apprendimento – deve evitare di incagliarsi in una visione congelata sforzandosi di capitalizzare quanto si è avuto in dono, impegnandosi a slargare le acquisizioni raggiunte e stabilizzate.

Al “viaggio guidato” di andata per conoscere la tradizione dovrebbe sempre corrispondere un “viaggio libero” in senso inverso interessato ai processi di esplorazione di nuovi percosi.

Il dovere della conoscenza investe due aspetti: il ricordo e l’immaginazione. Il ricordo è sfondo, impressione filtrata dalla cultura e dal sapere. L’immaginazione ha a che fare con l’attualizzazione dei ricordi; rappresenta la parte attiva e viva, lo sforzo e il movimento alla prefigurazione di ciò che nel presente potrebbe ritrovare una esistenza “nuova”.

La missione e l’impresa intellettuale che attende ognuno di noi è di disincagliarsi dalla tradizione come stato compiuto, intraprendendo le strade dell’aggiornamento, dell’attualizzazione, a volte dell’innovazione mediante il dispiegamento di sforzi di immaginazione e di creatività. Attraverso un fitto lavoro di scomposizione e ricomposizione delle relazioni sedimentate e stabilizzate è possibile far emergere nuovi nessi e libere associazioni. La saggiatura e l’esplorazione di possibilità latenti si svolgono sempre ai margini, più che al centro consolidato della tradizione; si usano ponti instabili e provvisori, ipotesi e fusioni sperimentali. L’azzardo è dei più temerari. I buoni risultati di coloro che sono dotati di autentico talento.

Il viaggio di ritorno dalla tradizione si svolge contro corrente secondo itinerari non lineari; gli approdi e i luoghi di sosta possono offrire le scintille della creatività e dell’avvio dell’esplorazione di nuovi territori e – in ultima analisi – la ginnastica contro l’anchilosi dell’immaginazione.

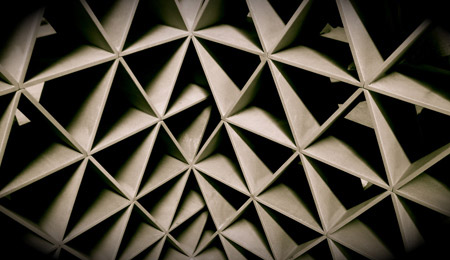

Stone Pavillon (2007) di Kengo Kuma. Sperimentazione del montagggio su modello.

La pietra, al pari di altri materiali storici, non ha goduto lungo tutto il XX secolo di sufficiente attenzione da parte della cultura architettonica di progetto, della ricerca tecnologica e delle politiche formative delle Università all’interno di un tendenza abbastanza generalizzata che ha investito il quadro internazionale. L’oblio nei confronti delle pietra causato dale politiche di promozione e dalle estetiche figurative dei materiali artificiali industriali ha prevalso rispetto al ricordo e al riconoscimento del valore dei materiali di tradizione.

Come conseguenza di tale disinteresse culturale, affatto contrastato da un’attività di “difesa” da parte del frammentato e disorganizzato settore produttivo del mondo lapideo, si è verificato lungo tutta la fase centrale del Novecento il declassamento della pietra a ruoli marginali nel mondo dell’architettura con impieghi spesso unicamente decorativi o di rifinitura. Solo più recentemente è da rilevare una ripresa di interesse per la pietra da parte di architetti, strutturisti, ricercatori ed istituzioni formative.

Un itineraio di avvicinamento ai temi litici è proposto dal Corso di “Costruzioni in pietra” per riaccendere l’interesse intorno al valore della tradizione dello “Stile litico” (e della sua conoscenza) unitamente alla ripresa di ricerca e di immagininazione per porre fine alla sterilità delle varie forme di oblio nei suoi confronti. Si cercherà di radunare le numerose esperienze innovative, le figure e poli propulsivi di tale processo riabilitativo proponendo un approccio formativo interdisciplinare e multisettoriale.

Il Corso sarà strutturato attraverso l’integrazione di attività formali (lectures, comunicazioni in aula) ed informali (visite guidate e stage in aziende, incontri e confronti) con una fase conclusiva di natura progettuale su un tema specifico.

Attività formativa

Lectures – Conferenze – Confronti – Visite in aziende – Progetto

Lectio introduttiva

Riabilitare l’Architettura di pietra

Intersezioni

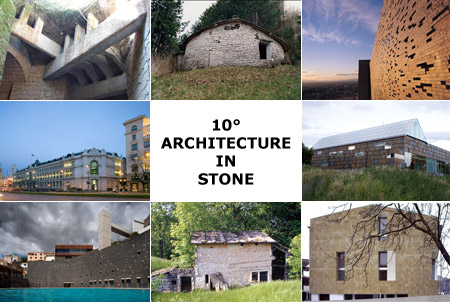

International award architecture in stone e la Rinascenza della pietra in architettura

Architetturadipietra_ un progetto crossmediale fra carta, web e social networking

I sezione tematica

Lo “stile tecnologico”. I principi dell’architettura in pietra

Una parte introduttiva del Corso sarà rivolta agli archetipi costruttivi in pietra riguardati come punti di convergenza fra fattori di ordine concettuale, tecnico, morfologico.

Gli archetipi (il muro, l’arco, la colonna, la volta, il campo pavimentale ecc) saranno indagati ed illustrati nella loro specifica evoluzione storica ma, contestualmente, sforzandosi di epurarli della loro contingenza temporale per assumerli come presenze fisse della costruzione, come elementi di architettura immutabili nella loro essenza sia pur continuamente aggiornati, variati e arricchiti nei modi formali e costruttivi.

Lo “stile tecnologico” dell’architettura in pietra

Lo Stile: una definizione / Elementi dello Stile / Qualità dello Stile / Espressione generale dello Stile

Espressione specifica delle Opere di architettura

Tettonica e Stereotomia litica

Colonne e pilastri. Peristasi colonnari, stoà e architettura peristilia

Alle origini della Stereotomia. Muri di pietra / L’ordine murario greco / Muri ad emplecton ellenistici / Bugnati e l’opera rustica

L’innovazione dei muri compositi e la nuova concezione spaziale romana

L’ordine murario e lo spazio monumentale romano

Rivestimenti in lastre sottili

Opus sectile geometrico e figurale / Caratteri architettonici dei rivestimenti sottili policromi

Tecnica di lavorazione e di composizione delle crustae marmoree

Il piano di calpestio orizzontale. Le scritture pavimentali per interni

Mosaici a ciottoli e a tessere / Cocciopesti punici / Pavimenti in opus sectile e il primato all’uso dei marmi colorati in lastre sottili / Pavimenti in opus incertum a grandi e piccoli formati

II sezione tematica

Le forme e i modi configurativi della materia. L’oggi

La nostra contemporaneità ha assunto, oramai, i tratti dell’ambivalenza. È fortememente concentrata sui processi di smaterializzazione e, tuttavia, si mostra estremamente interessata alla materia, alle qualità tecniche ed espressive dei materiali e dei prodotti (come anche ai significati astratti da essi veicolati) che non sono più soltanto dati precostituiti, accettati e valorizzati nella specifica costitutività d’origine, ma entrano a far parte di un processo dinamico di metamorfosi attraverso una rielaborazione creativa che può evolvere verso risultati anche molto distanti rispetto ai caratteri iniziali.

Anche la pietra in questo scenario si spoglia dell’antico “abito sacrale” di natura stereotomica e, al pari di tutti gli altri materiali della contemporaneità, diviene più che mai disponibile, adattabile, versatile a parlare molteplici linguaggi, ad interpretare variegate sensibilità estetiche e proiezioni progettuali attraverso contaminazioni e ibridazioni in un’ottica di completa flessibilità d’impiego e di valorizzazione. Così la pietra in avvio del terzo millennio è fatta oggetto di percorsi creativi basati sulla ricerca costante dell’alterità ed è chiamata ad interpretare, ancor più di quanto abbia fatto in passato, un universo sinestetico.

La seconda sezione tematica del Corso intende restituire l’immagine di un materiale dall’anima più che mai multidentitaria, che diviene sinonimo di invenzione e di nuove possibilità espressive ed emozionali e per questo è vincente, affascinante e sempre più up to date.

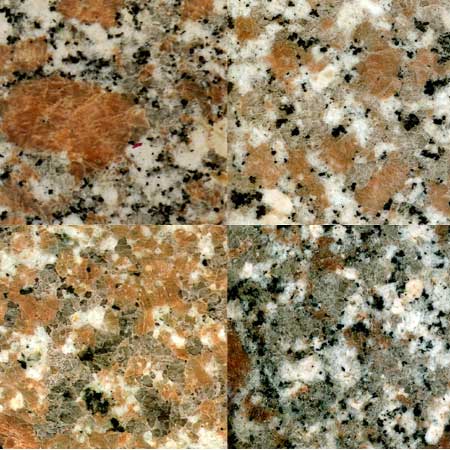

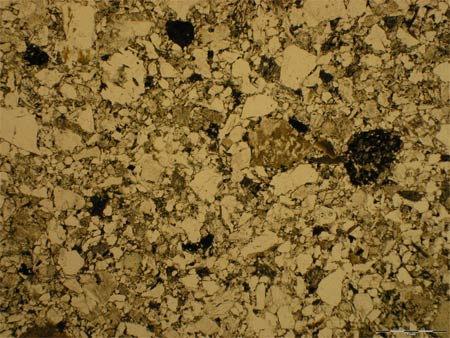

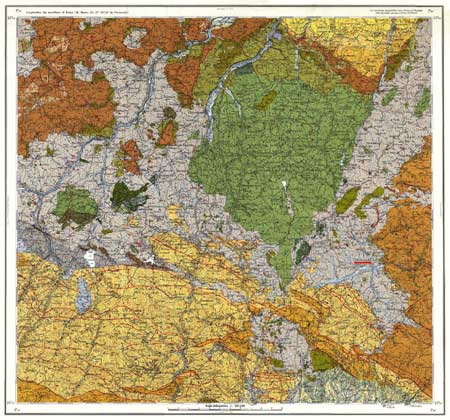

Da roccia a pietra. Da materia a materiale

Tipi fondamentali, caratteri, disegni, colori delle pietre

I procedimenti attuali di lavorazione della pietra

Tipologie di semilavorati lapidei / Metodiche di trasformazione tradizionali ed innovative

La sperimentazione del design delle superfici

Pietre ai minimi termini. Scarti litici e prospettive di riuso creativo

I residui di lavorazione dei materiali lapidei: riduzione, scarto / Problematiche ambientali / Riciclaggio e prospettive di riuso creativo

Materie a “ispirazione lapidea”

Tra natura e artificio la re-invenzione della materia / Litogenesi naturale / I materiali ricostruiti di tradizione e superfici d’imitazione / Le “pietre d’artificio” contemporanee / Paesaggi materici altri e materioteche

Architettura

Naturalità e creatività. Nuove tendenze nell’architettura pietra del terzo millennio

Interior design

I trends del design litico contemporaneo

Urban design

Spazio pubblico e design di pietra

Il piano orizzontale. Le scritture pavimentali per esterni

Processi tras_formativi della materia

Visite di studio in Azienda

Concept produttivi d’Azienda in Università

III sezione tematica

Il muro e la gabbia. Le ossa, i muscoli, la pelle

Parallelamente al riconoscimento dello statuto di tradizione dell’architettura di pietra occorre, oggigiorno, per una riabilitazione di tale sistema costruttivo, porsi il problema della potenziale aggiornabilità della cultura tecnica basata sia sull’utilizzo delle moderne apparecchiature di produzione che su rinnovate concezioni costruttive e di linguaggio architettonico.

D’altronde l’apparire in questi ultimi anni di progetti riproponenti un’architettura contemporanea di pietra a carattere portante fortemente sperimentale, insieme alla diffusione di innovativi sistemi di rivestimenti litici (sia a forte spessore che sottili), testimoniano nell’ultimo ventennio la vitalità e l’ancora inesaurita carica di aggiornabilità e di attualizzazione di tale tecnica.

Su tale scenario contemporaneo sarà incentrato lo svolgimento di questa sezione del Corso concentrandosi sulle concezioni costruttive, i linguaggi e le opere contemporanee in pietra.

Dal Moderno al Contemporaneo. Le pietre fra oblio e aggiornamento linguistico

Il Moderno: Opere di Adolf Loos, Jose Hoffmann, Mies van der Rohe, Frankl Lloyd Wrigth, Luigi Terrragni, Adalberto Libera, Luigi Moretti, Mario Ridolfi

La rinascita della pietra strutturale

Costruzioni monolitiche contemporanee / Nuove esperienze stereotomiche mediterranee / La cultura anglosassone e la riabilitazione della pietra armata.

Opere di: Gilles Perraudin, Cesar Portela, Peter Rice, Michael Hopkins, Renzo Piano

I rivestimenti a spessore e l’opera muraria composita

Il muro stratificato / Il rivestimento pesante / Ritorno alla pietra collaborante

Opere di: Raphael Moneo, Mario Botta, Carlos Ferrater, Peter Zumthor, Anton Garcia Abril

I rivestimenti sottili contemporanei

I nuovi percorsi della pietra leggera / I rivestimenti a secco / Rivestimenti aderenti e rivestimenti appesi / Gli artifici tecnologici / Protesi e sostegni

Opere di: Max Dudler, Hans Kollhoff, Ieo Ming Pei, Gerkan and Partners, Jan Kleihues

L’epidermide di pietra

Il design delle superfici / Ricerche e sperimentazioni d’azienda

Opere di: Lab Architecture Studio, Snøetta, Miralles Tagliabue, Mimmo Paladino

Liquid stone. Pietre fluide e architettura digitale

La “fluidità” nell’architettura contemporanea / Il Neo-barocco digitale / Modellazione 3 D e tecnologie CAD-CAM-CNC

Opere di: Peter Eisenmann, Luc Merx e Christian Holl, Pongratz Perbellini Architects

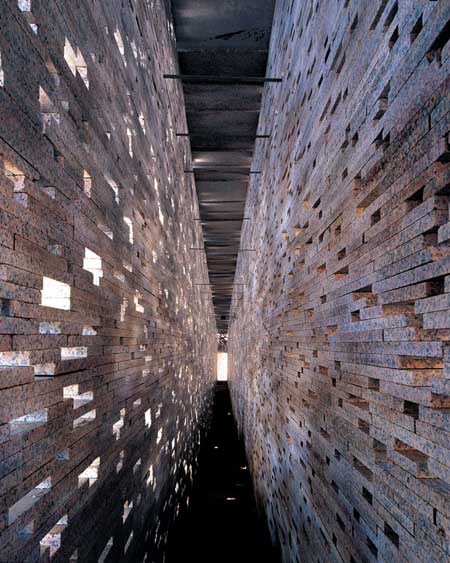

Light stone. Leggerezza e trasparenza della pietra

Assottigliamento / Ibridazione / Involucri traslucidi / Diaframmi traforati

Opere di: Lluis Mateo, Sancho & Madridejos, Alberto Campo Baeza, Kengo Kuma

Rough stone. Trasfigurazioni contemporanee della “rustica”

La “rustica” dal passato all’attualità dell’architettura litica / Nuovi bugnati / Cumuli di pietre informi

Opere di: Herzog & De Meuron, Edouard Francois, Titus Bernhard, Henning Larsen

Espressività dell’artificiale

L’opera d’architettura contemporanea a “ispirazione litica” / Il progetto delle superfici / Sistemi Vectogramm, Reckli, Litracon / Elementi pre-cast e gettati in opera

Opere di: Herzog & De Meuron, Neutelijngs, Wiel Arets, MirallesTagliabue, Kollhoff, Wandel Hoefer Lorch, Artengo Menis Pastrana, Bassi Carella

IV sezione tematica

Progetto

A completamento dei contributi formativi esposti, una sintesi necessaria passerà attraverso l’esperienza progettuale, momento applicativo dei saperi enunciati nelle sezioni precedenti.

Attraverso questa modalità pratica di formazione il corso si trasformerà in laboratorio propositivo, di verifica e approfondimento, finalizzato a affrontare una serie di nodi compositivo-costruttivi: rapporto tra concezione progettuale e scelte di materiali lapidei; coerenza tra linguaggio architettonico e regole costruttive imposte dai materiali stessi; relazione tra struttura e superficie litica, tra significato architettonico e linguaggio tecnologico, tra forma e sostanza materiale.

L’attività progettuale si svilupperà sincronicamente con le altre sezioni del Corso secondo un percorso parallelo che troverà le necessarie intersezioni con teoria, storia, tecnologia e con concrete esperienze sul campo. Il tema sarà legato al mondo produttivo della pietra e alla valorizzazione della ricerca e della sperimentazione dei materiali litici.

Tema progettuale

Il tema di progettazione è rappresentato da un padiglione show-room quale spazio per comunicare la pietra collegato e integrato ad un complesso produttivo, per il quale assolverà a più compiti: da campo esplicitativo delle potenzialità tecniche ed estetiche dei materiali lapidei, a spazio espositivo di prodotti di qualità e di applicazioni eccellenti, a landmark e immagine simbolo dell’azienda.

Gran parte delle aziende del marmo si presenta ancora sul mercato e verso i settori professionali interessati con un deficit di immagine che riflette la marginalità culturale in cui il materiale lapideo è stato relegato fino a poco più di un decennio fa.

Per rispondere alla aggressiva concorrenza di prodotti alternativi si impone ormai per tutto il settore un rinnovamento d’immagine che investe più aspetti: l’architettura, il marketing e la comunicazione.

Il progetto intende sviluppare il tema della pietra come materiale “comunicante”, idoneo a realizzare uno spazio espositivo dove le aziende possono adeguatamente ed efficacemente rappresentare i propri percorsi di ricerca e sperimentazione.

Le idee progettuali si svilupperanno a partire dai materiali lapidei che le aziende hanno scelto di promuovere e dai livelli di ricerca avviati per svilupparli ulteriormente nel corso della progettazione.

Il workshop di progettazione ospiterà periodicamente personalità dell’architettura contemporanea che negli ultimi anni hanno prodotto avanzate ricerche progettuali con i materiali lapidei, e realizzato opere innovative.

I progetti prodotti durante il Corso saranno esposti nell’autunno del 2008 in una mostra presso la 43ª Marmomacc, Mostra Internazionale di Marmi, Design e Tecnologie di Veronafiere, nella speciale sezione delle mostre culturali dedicata a didattica e formazione.

Canale comunicativo del Corso. Architturadipietra.it

Fungerà da agenda e da spazio di social networking il web site tematico Architetturadipietra.it in cui sarà annunciata e documentata l’attività in svolgimento, le lectures, le visite e, allo stesso tempo, sperimentata un’attività di produzione e di condivisione dei contenuti promossa dal gruppo docente e dai frequentanti del Corso.

Oggigiorno, grazie alla rivoluzione elettronica e alle reti di computer e di telefoni cellulari alimentate da numerosi tipi di dispositivi digitali (fotocamere, registratori video e audio ecc.), siamo di fronte ad un cambiamento epocale della società dell’informazione e della conoscenza dove produrre (e ridistribuire) contenuti è diventato possibile a costi irrilevanti. Utilizzando attivamente gli apparati digitali una moltitudine di individui ha iniziato ad incontrarsi sulla rete di internet condividendo, artefatti semantici, iconici, audio e partecipando, così, attivamente alla formazione della piattaforma culturale. I format documentali artigianali, definiti fino a qualche anno fa come “amatoriali”, iniziano ad essere trattati alla stregua di quelli prodotti dai professionisti.

Ma internet, oltre che ambiente e canale comunicativo, in avvio del terzo millennio, è anche spazio vivo e relazionale per suoi fruitori. Cogliere l’opportunità di esprimere le proprie visioni, sia con il “ripensamento” dei contenuti altrui, commentandoli, sia mediante la produzione di propri (testi, immagini, video, audio), è il modo nuovo di partecipare e di fare cultura dal basso in forma orizzontale rispetto a quanto avvenuto tradizionalmente.

Bibliografia di riferimento

Alfonso Acocella

L’architettura di pietra. Antichi e nuovi magisteri costruttivi, Firenze, Alinea, 2004, pp. 620

Frederick Bradley, Antonio Cordiviola, Piero Primavori

Il marmo in architettura. Tipi, caratteristiche e lavorazioni della pietra naturale, Milano, Promorama, 2002, pp. 165.

Daniela Colafranceschi

Architettura in superficie. Materiali, figure e tecnologie delle nuove facciate urbane, Roma, Gangemi, 1995, pp. 174.

Federica Dal Falco

Stili del razionalismo: anatomia di quattordici opere di architettura, Roma, Gangemi, 2002, pp. 531.

Claudio D’Amato Guerrieri (a cura di)

Città di Pietra. L’altra modernità. Architetture stereotomiche, Venezia, Marsilio, 2006, pp. 341.

David Dernie

New stone architecture, Londra, Laurence King Publishing, 2003, pp. 240.

Giovanni Fanelli, Roberto Gargiani

Il principio del rivestimento, Bari, Laterza, 1994, pp. 302.

Theodor Hugues, Ludwig Steiger, Johann Weber

Dressed stone. Types of stone, details, examples, Monaco, Detail, 2005, pp. 134.

Francesca La Rocca

Il tempo opaco degli oggetti. Forme evolutive del design contemporaneo, Milano, Franco Angeli, 2006, pp. 157.

Vincenzo Pavan (a cura di)

Arcipelago di pietra. Progetti e prototipi dai luoghi di marmo, Verona, 1998, pp. 68.

Vincenzo Pavan (a cura di)

Spazio pietra architettura, Faenza, Faenza Editrice, 1999, pp. 143.

Vincenzo Pavan (a cura di)

Le scritture della pietra, Milano, Skira, 2001, pp. 143.

Vincenzo Pavan (a cura di)

Nuova architettura di pietra in Italia, Faenza, Gruppo Editoriale Faenza, 2002, pp. 133.

Vincenzo Pavan (a cura di)

Nuova estetica delle superfici, Faenza, Gruppo Editoriale Faenza, 2005, pp. 157.

Vincenzo Pavan (a cura di)

Pietra: il corpo e l’immagine, Venezia, Arsenale, 2003, pp. 156.

Vincenzo Pavan (a cura di)

Germania: l’arte di costruire in pietra, Faenza, Gruppo Editoriale Faenza, 2004, pp. 159.

Piero Primavori

I materiali lapidei ornamentali: marmi, graniti e pietre, Pisa, ETS, 1997, pp. 224.

Gianluca Sgalippa

Post-bagno. Corpo, ambiente e design nell’età delle mutazioni tipologiche, Milano, Tecniche Nuove, 2006, pp. 151.

Docenti

Alfonso Acocella, architetto è Professore ordinario di Tecnologia dell’architettura presso la Facoltà di Architettura di Ferrara. Attualmente svolge i Corsi di “Cultura tecnologica della progettazione” e di “Costruzioni in pietra”.

Ha scritto numerosi volumi sugli “stili tecnologici” dell’architettura in laterizio e in pietra.

Vincenzo Pavan, architetto e studioso dei linguaggi dei materiali costruttivi è curatore, dalla sua istituzione, dell’International Award Architecture in Stone di Veronafiere. Organizza per pubbliche istituzioni mostre e convegni internazionali di architettura e urbanistica nell’ambito dei quali ha pubblicato numerosi cataloghi. Ha esposto i propri progetti in mostre e musei internazionali tra i quali la Biennale di Venezia, il Deutsches Architekturmuseum di Francoforte e la Graham Foundation di Chicago. Dal 1994 è co-direttore dell’USA Institute (Urban Studies and Architecture Institute) di New York per il quale cura seminari di progettazione e convegni.

Veronica Dal Buono, laureata presso L’Istituto Universitario di Venezia, consegue presso la Facoltà di architettura di Ferrara il titolo di Dottore di Ricerca in Tecnologia dell’Architettura.

Coniugando l’interesse per il progetto contemporaneo, le tecnologie applicative dei materiali, la comunicazione e rappresentazione dell’architettura, la sua attività di ricerca si sviluppa in particolare intorno al rapporto tra uomo e materia con particolare interesse verso i laterizi, la pietra ed i prodotti d’artificio realizzati in analogia ai lapidei naturali. Autrice per riviste di settore pubblica interventi indagando tecnica e cultura del progetto contemporaneo.

Davide Turrini, laureato in architettura presso l’Università degli Studi di Firenze, ha conseguito nello stesso ateneo la specializzazione in Storia Analisi e Valutazione dei Beni Architettonici e Ambientali e successivamente, presso l’Università di Ferrara, il titolo di Dottore di Ricerca in Tecnologia dell’Architettura. Svolge attività di ricerca sulle tecnologie costruttive del laterizio e della pietra naturale tra tradizione e contemporaneità e pubblica con continuità contributi autonomi e articoli su riviste specializzate.

Vai al sito della facoltà