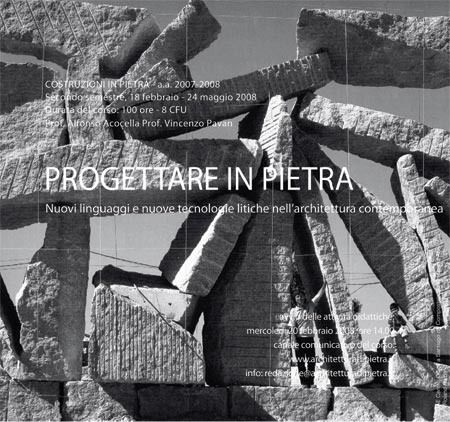

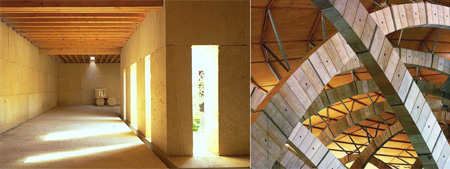

Die Neue Staatagalerie Stuttgart di James Stirling e Michael Wilford

(Stuttgart, Germania, 1978-1984. Foto © Richard Bryant)

Negli ultimi vent’anni è radicalmente cambiato il modo di pensare e costruire in pietra, dalle teorie alle tecniche ai linguaggi.

Dieci edizioni dell’International Award Architecture in Stone di MARMOMACC aiutano a costruire un profilo dei mutamenti e individuare i nuovi percorsi offerti dal panorama internazionale.

Vincenzo Pavan ideatore e curatore del Premio traccia una sintesi delle principali linee di tendenza in un testo che esce sulla rivista spagnola Arquitectura Viva.

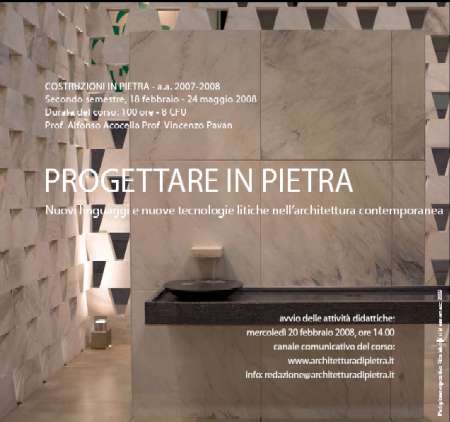

Gli stereotipi della bidimensionalità

L’ultimo ventennio ci ha abituato a mutamenti radicali nell’architettura che hanno aperto la strada a nuove interpretazioni dei materiali, inclusi quelli “antichi”, spesso assegnando loro un ruolo determinante nel successo delle opere. Una rivalutazione quindi, talvolta anche una supervalutazione, di un aspetto dell’architettura oggi imprescindibile ma precedentemente trascurato, a cui non si è sottratta la pietra.

Il confronto tra il panorama attuale e il passato recente è impressionante.

Pur non essendo mancate nei decenni centrali del Novecento opere emblematiche di una nuova possibile cultura della pietra nell’architettura della Modernità, il ruolo di questo materiale a livello più generale è stato per un lungo periodo assolutamente marginale, tanto da far temere in tempi più recenti la perdita irreparabile di antichi magisteri in via d’estinzione.

Alle aspirazioni di leggerezza dell’International Style ha corrisposto, gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, la sparizione dei materiali lapidei dagli esterni sia dall’architettura rappresentativa sia da quella commerciale e del potere economico finanziario, sostituiti da acciaio e vetro, mentre le lobby e gli uffici degli stessi si riempivano di marmi lussuosi, simboli della società opulenta, discretamente sottratti allo sguardo dalla strada. Tuttavia di lì a poco il Tardo Modernismo aveva fatto ricomparire il marmo sulle facciate sotto forma di pelle sottile, nella igienica e pratica versione della parete ventilata: una protesi staccata dalla struttura portante e montata a secco che, escludendo la collaborazione tra le diverse componenti del corpo murario, sembrava costringere inevitabilmente gli architetti all’adozione di una concezione bidimensionale delle facciate in pietra.

Grazie anche a tali “progressi” della tecnica, favoriti dal mercato edilizio e immediatamente accolti nei regolamenti edilizi comunali di molti paesi, fu assecondato un linguaggio lapideo convenzionale, stereotipato, già condizionato da una visione monocroma del materiale. preferibilmente marmi chiari e bianchi: apparentemente in sintonia con le originarie istanze di immaterialità del movimento moderno o in grado di restituire ad edifici pretenziosi un’aura di classicità.

La rottura delle convenzioni

Questo improduttivo equilibrio viene rotto alla metà degli anni Ottanta del Novecento da un’opera – la Neuestaatsgalerie di Stuttgart di Stirling & Wilford – che irrompe con potenza mediatica a spezzare la convenzionalità dei consueti rivestimenti lapidei e la nudità delle pareti intonacate. Detestata da molti per il linguaggio post-moderno, declinato però con sottile ironia, l’opera di Stirling rappresentò in quegli anni, grazie anche al carisma di cui godeva il suo autore, una via d’uscita al ruolo meramente “ornamentale” assegnato alla pietra dagli architetti e dal mercato. Certo si trattava di un mascheramento, per altro apertamente dichiarato dal disegno dell’apparato murario fuori scala, ma quell’inedito rivestimento di travertino del Baden Württemberg così vivacemente policromo, dalla texture diseguale, dava alle ermetiche pareti del museo un senso di potenza lapidea fino allora sconosciuta, lasciando intravedere nuove possibili materialità per l’architettura e prefigurando una repressa aspirazione a riattivare pratiche costruttive trilitiche.

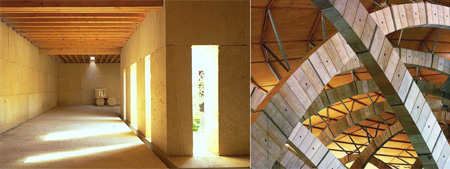

Museum of Contemporary Art di Arata Isozaki & Associates

(Los Angeles, California, USA, 1981-1986. Foto © Mario Carrieri)

Hotel Il Palazzo di Aldo Rossi

(Fukuoka, Giappone, 1987-1989. Foto © Matteo Piazza)

Su altri partiti architettonici, ma su un concetto analogo di ricerca delle proprietà percettive dei materiali lapidei, operano in quegli anni Arata Isozaki e Aldo Rossi. Il primo, grazie all’impiego di una pietra speciale riesce a dotare di una coriacea identità un edificio prestigioso, come il MOCA di Los Angeles, sfortunatamente accerchiato e sommerso da una selva di high-rise di acciaio e vetro innalzati nel cuore dell’area commerciale. L’effetto di solida materialità che gli permette di opporsi brillantemente ai giganti vicini è ottenuto grazie al rivestimento delle parti esterne con un’arenaria indiana di colore rosso intenso tagliata in lastre molto sottili ma dalla superficie rugosa come la roccia viva.

Anche Rossi, nell’albergo Il Palazzo di Fukuoka, un alto volume che per quella singolare facciata cieca architravata, si impone sul frantumato landscape della città giapponese, gioca sulle proprietà cromatico sensoriali della pietra: un travertino persiano di colore rosso aranciato lavorato al contro per dare alla superficie lapidea e alle corpose membrature verticali un senso di corteccia pietrificata.

Queste inusuali tipologie lapidee, scelte nel mercato globalizzato in luoghi di origine molto lontani dal loro impiego, hanno paradossalmente lo scopo di creare un legame con il contesto locale dell’opera: a Los Angeles con la cultura statunitense del Rosso Cherokee, usato spesso da Wright, e a Fukuoka con la pietra rossa della Persia, Porta d’Oriente, e con le costruzioni lignee giapponesi dipinte con vivaci colori.

Il disvelamento della maschera

Ma lo sviluppo più interessante e produttivo della linea disciplinare aperta da Stirling si realizza in Germania. Divisa sulla ideologica disputa “Berlino di Pietra versus Berlino di Vetro”, la parte più impegnata degli architetti tedeschi si appresta nei primi anni Novanta del secolo scorso alla ricostruzione della capitale sotto la guida del Senatbaudirektor Hans Stimmann, il quale impone come tema centrale per gli interventi sulle aree distrutte dalla guerra, il rivestimento lapideo delle facciate. Inizialmente Josef Paul Kleihues, e in seguito Max Dudler, Klaus Theo Brenner, Jürgen Sawade, Jan Kleihues e altri lavorano alla ricerca di meccanismi di disvelamento della maschera-facciata per rendere palese la verità costruttiva dell’architettura. Alcuni mettendo in evidenza i meccanismi di ancoraggio che fissano la pietra alla struttura dell’edificio, come l’inserzione sulle lastre di lucenti borchie metalliche che riprendono la wagneriana Postparkasse di Vienna, altri facendo fuoriuscire dalle giunzioni parti del congegno meccanico di fissaggio.

Edificio per appartamenti e uffici BEWAG di Max Dudler

(Berlino, Germania, 1994-1997. Foto © Stefan Müller)

Banca regionale centrale di Sassonia e Turingia di Hans Kollhoff

(Lipsia, Germania, 1994-1996. Foto © Ivan Nemec)

Mirato invece al superamento della bidimensionalità della facciata è l’intervento di Hans Kollhoff in numerose opere berlinesi nelle quali applica la sua concezione tettonica: una misurata stratificazione verticale di lastre lapidee che allude alla ideale struttura costruttiva che sta dietro la superficie, ottenuta attraverso la profondità dei piani, i giochi di chiaro-scuro e la variazione degli spessori della pietra.

Nonostante i numerosi sforzi e gli esercizi di stile, costretta tra l’incudine di rigide normative che tengono separato il rivestimento dalla struttura e il martello del mercato immobiliare, che richiede l’impiego di lastre sempre più sottili, l’architettura tedesca non riesce liberarsi della propria ingombrante maschera.

Murature composite

In una condizione meno compressa operano invece gli architetti iberici i quali hanno fatto dell’architettura di pietra un campo di sperimentazione straordinariamente fecondo, con qualche contraddizione. La loro ricerca si è sviluppata su un duplice percorso: verso la leggerezza nel rivestimento sottile delle superfici e in direzione della gravità per le pareti massive associando la pietra a conci con materiali diversi, facendoli collaborare all’unità costruttiva del corpo murario.

Due esempi ne illuminano le complessità e i diversi esiti. A Santiago de Compostela Alvaro Siza riveste le facciate del suo Centro Galiziano di Arte Contemporanea di lastre sottili del locale Granito Grigio di Mondariz con un disegno che simula in modo minuzioso e convincente il sistema costruttivo di una muratura portante a corsi alterni. Ma l’idea di gravità che in questo modo intende rappresentare non si coniuga con la forma del progetto, un libero gioco di volumi con tagli e aperture che lasciano sospesi sul vuoto lunghi tratti di muro “a conci legati”; e la ricerca di correttivi visivi finisce per complicare ulteriormente la rappresentazione e renderla poco credibile.

Centro Galiziano di Arte Contemporanea di A’lvaro Siza

(Santiago de Compostela, Spagna, 1988-1993. Foto © Juan Rodriguez e Luis Ferreira Alves)

Ampliamento dell’edificio municipale di Rafael Moneo

(Murcia, Spagna, 1991-1998. Foto © Duccio Malagamba)

Laddove invece è stata evitata l’ossessione della “corretta rappresentazione tettonica”, è stato trovato il giusto design e la pietra sottile si è fatta materiale leggero e luminoso che mette in vibrazione le superfici, come nelle opere, di RCR Arquitectes a Girona e di Madridejos e Osinaga a Henares, per giungere fino alla traslucenza dell’estremamente sottile che illumina gli interni degli edifici di Campo Baeza a Granada o Moneo a Palma de Mallorca.

Ma è lo stesso Moneo, pochi anni dopo ad aprire la strada alla pietra massiva. Nell’ampliamento del municipio di Murcia l’arenaria locale Amarillo Fosil, una pietra dotata di una texture sensuale ed empatica, tagliata in conci di forte spessore è stata montata come auto-portante ma nel contempo è muscolarmente legata all’ossatura in cemento dell’edificio tramite un altro materiale, il laterizio, che ne rinforza la massa. Il risultato è un’opera visivamente solida e unitaria dove la pietra risulta costruttivamente credibile.

La pietra massiva

In questa direzione si sono moltiplicate le esperienze nell’ultimo decennio, in particolare la scoperta dell’autonomia estetica della pietra, ossia la valorizzazione delle sue naturali qualità geomorfologiche senza l’intervento di trasformazione della superficie che spesso ne distrugge preziose qualità tattili.

Alcune opere di Mario Botta devono in gran parte il loro carattere al modo in cui il materiale lapideo è stato lavorato, non per taglio ma per spacco. Legando i conci così ottenuti in una muratura continua, Botta realizza superfici di insolita energia rocciosa che conferiscono anche a piccoli organismi architettonici, come la Cappella del Monte Tamaro nel Canton Ticino o la Sinagoga Cymbalista di Tel Aviv, un potente senso di solidità e gravità.

Cappella del Monte Tamaro di Mario Botta

(Rivera, Canton Ticino, Svizzera, 1990-1995. Foto © Marco D’Anna)

Bagni termali di Peter Zumthor

(Vals, Svizzera, 1991-1996. Foto © Margherita Spiluttini)

Peter Zumthor al contrario rifiuta il pittoresco della pietra rustica e nelle sue celebrate Terme di Vals elabora una ardita operazione mentale. Per realizzare un ambiente lapideo unitario e totale, che leghi tra loro gli spazi ipogei come fossero un’opera di scavo, utilizza la locale quarzite scistosa tagliata in perfette lastre sottili, poi rimontate in un controllato disegno della struttura muraria che concettualmente restituisce la loro naturale stratificazione. Il muro di Vals tecnologicamente perfetto, quasi high-tech, viene però realizzato con un sistema costruttivo a sacco ripreso dalla antica tradizione romana e modernamente tradotto con il riempimento interno di calcestruzzo armato, come già trenta anni prima aveva fatto Giovanni Michelucci con sua arcaico-avveniristica chiesa dell’Autostrada del Sole a Firenze.

La pietra strutturale

Dopo la pietra massiva collaborante la tappa successiva è la pietra strutturale portante.

Una ricerca per certi aspetti estrema è stata iniziata in questi ultimi anni con rigore da Gilles Perraudin. Sulle tracce dell’opera troppo a lungo disconosciuta di Fernand Pouillon, che aveva osato negli anni ’50 sfidare la vincente ascesa della prefabbricazione edilizia per realizzare integralmente con pietra strutturale interi quartieri residenziali di edilizia sociale a Marsiglia, Parigi e Algeri, Perraudin ha creato un essenziale linguaggio trilitico utilizzando enormi blocchi scartati dalla cava come elemento modulare per alcune sue opere come il Centro di Formazione di Nimes, le due cantine di Vauvert, Nizas e la recente di Solan.

Magazzino di un’azienda vinicola di Gilles Perraudin

(Vauvert, Francia, 1996-1999. Foto © Serge Demailly)

Nuova aula liturgica “Padre Pio” di Renzo Piano

(San Giovanni Rotondo, Italia, 1997-2004. Foto Alfonso Acocella)

Una scelta che richiede l’accettazione di una disciplina molto rigorosa imposta dalle grandi dimensioni della pietra. L’aspetto arcaico di queste opere non è però, il risultato di una ricerca estetica ma di una scelta etica volta a risolvere con la sostenibilità di un materiale naturale e di tecniche elementari di montaggio i problemi della costruzione.

Associabile al filone di ricerca della pietra strutturale, ma concettualmente e tecnicamente assai lontana dalla impostazione di Perraudin, è la chiesa di Renzo Piano a San Giovanni Rotondo. I grandi archi su cui poggia il soffitto dell’Aula Liturgica non Pietra di Apricena locale ma si avvalgono di un dispositivo di rinforzo costituito di fasci di cavi messi in precompressione al loro interno con funzione antisismica: un percorso che ibrida l’antico sapere stereotomico con la scienza delle costruzioni in calcestruzzo.

Verso nuove frontiere litiche

Ancora oltre nella ricerca di nuovi linguaggi legati alla pietra massiva si spinge Anton Garcia Abril. Lavorando spazialmente sul purismo formale della scuola iberica introduce valori tattili capaci di sbilanciarne la staticità per provocare una “inquietudine” materiale e spaziale.

L’edificio cubico che ospita il Centro di Alti Studi Musicali a Santiago de Compostela è interamente fasciato di possenti lastroni di granito che portano sulla superficie fortemente abrasiva i canali di perforazione, segni della violenta separazione dal blocco, così operando un conflitto visivo tra imperfezione della materia costruttiva e perfezione concettuale del volume.

Ulteriore estremo sviluppo del tema è la sede della Sociedad General de Autores y Editores di Santiago, anch’essa di Garcia Abril. L’opera, interamente concentrata sull’impressionante parete lapidea “a griglia”che si erge sul parco, formata dall’intreccio di enormi frammenti di granito montati uno sull’altro in un inquietante quanto apparente disordine strutturale, riunisce in una sintetica visione il primordiale megalitico paesaggio galiziano con il caos e il disordine della città contemporanea.

Centro di Alti Studi Musicali di Anton Garcia Abril

(Santiago de Compostela, Spagna, 1999-2003. Foto © Roland Halbe)

Sociedad General de Autores y Editores

(Santiago de Compostela, Spagna, in costruzione. Foto © Roland Halbe)

Con opere come queste, e con numerose altre, frutto dell’intelligente esplorazione di nuovi percorsi, l’architettura di pietra si è ormai tolta la maschera e mostra un volto proteiforme che rivela una disponibilità totale a mutare il proprio punto di vista. E’ come se questo materiale si fosse aperto a una revisione permanente che lo rende straordinariamente idoneo a nuovi linguaggi. La pietra non è più il materiale eterno, portatore di valori immutabili, ma partecipa, attraverso il pensiero libero delle nuove generazioni di architetti, ai mutamenti sempre più rapidi e imprevedibili del nostro tempo.

Vincenzo Pavan

*L’articolo ripropone il testo preparato per la rivista spagnola Arquitectura Viva