La Cava Cervaiole nel comprensorio estrattivo del Monte Altissimo.

[photogallery]statuario_album_1[/photogallery]

“Al paragone con qualsiasi altro marmo se si eccettuano quelli dell’antica Grecia che lo pareggiano ma non lo superano, si nota l’eccezionale bianchezza, la pasta saccaroide per eccellenza e l’assoluta obbedienza ai colpi dello scalpello …” (M. Pieri)

Tra i marmi bianchi lo Statuario è sicuramente uno dei più famosi ed affascinanti e viene estratto sia nelle cave della Versilia che nel bacino di Carrara. Come per tutti i materiali cavati può essere rinvenuto con caratteristiche macroscopiche più o meno variabili. Lo Statuario descritto dal Pieri è infatti di una purezza estrema, bianco avorio con struttura saccaroide, privo di venature, traslucido a bassi spessori; ma si possono trovare anche tipologie leggermente venate, con sottilissime macchiettature che possono localmente presentare un alone rosso bruno. Il materiale può presentare talora una tonalità vagamente carnicina.

Solitamente presente nella parte più alta della successione marmifera, al di sopra dell’arabescato e del bardiglio, può presentarsi in strutture differenti. In alcune aree, infatti, esso si trova intervallato a marmi venati, in alcune cave, invece, come in quella sul Monte Altissimo da dove proviene il nostro campione, esso si presenta in ovuli a struttura rotondeggiante immersi all’interno dei marmi venati.

Dal punto di vista della quantità di materiale estratto, Carrara ha avuto storicamente un ruolo preponderante, tuttavia gli statuari della Versilia si sono sempre distinti per l’elevatissima qualità e sono stati impiegati per grandi opere di architettura fin dal 1500, quando i cittadini di Seravezza, decisero di donare ai fiorentini che ne avevano fatto richiesta, i migliori agri marmiferi estrattivi. Le aree del Monte Altissimo e di Cerasola, quindi, passarono ai Fiorentini i quali vi svilupparono e costruirono nuove vie per la movimentazione dei blocchi.

Si narra che Michelangelo, fino a quegli anni impegnato sul fronte estrattivo a Carrara, sia stato invitato da Papa Leone X a cercare nelle montagne di Pietrasanta e Seravezza quei marmi che erano “della medesima bontà e bellezza” di quelli cavati a Carrara, per poter finire la facciata della Basilica medicea di San Lorenzo. L’invito del Papa non poteva certo essere disatteso e l’artista lavorò duramente per diversi anni alla realizzazione di un sistema viario che consentisse di raggiungere il monte Altissimo. Lo stesso Michelangelo scrive “i marmi che ho cavati sono mirabili benchè io ne abbia pochi” a causa della “malagevolezza del trasporto”. Ma i marmi erano così belli che egli sottoscrisse contratti con i cavatori della zona “ove fosse il marmo bianco atto e scelto per 12 colonne […] senza peli ben sbozzati per la facciata di San Lorenzo”.

Un implemento del sistema viario fu inoltre favorito dal duca Cosimo I, e questo portò ad un aumento dell’estrazione che subì un drammatico arresto tra Sei e Settecento in seguito alla caduta dei Medici che erano gli artefici del successo degli agri marmiferi versiliesi. La zona cadde nell’oblio fino all’inizio del 1800, quando grandi imprenditori infusero nuova linfa vitale al sistema estrattivo dell’area che presto rifiorì.

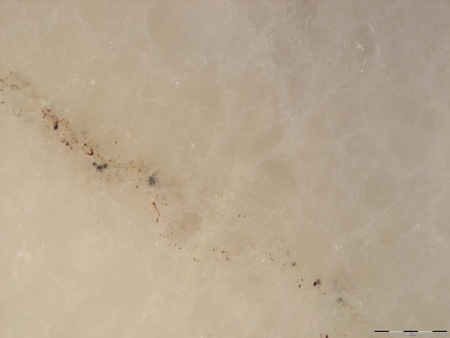

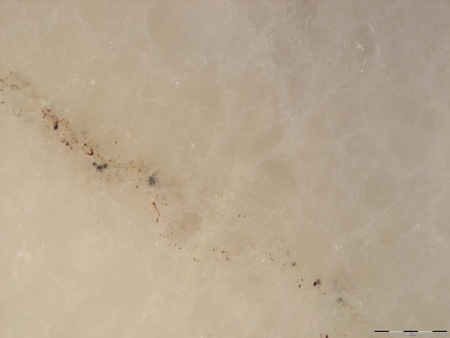

Statuario Altissimo fotografato allo stereomicroscopio a 40 ingrandimenti. All’interno del mosaico cristallino si nota una tenue venatura dovuta alla presenza di microcristalli di colore rossastro.

Descrizione macroscopica

Si tratta di un materiale metamorfico, olocristallino a struttura saccaroide dall’aspetto di colore bianco a grana fine uniforme ed omogenea con locali esili venature giallo bruno e sottili punteggiature submillimetriche scure. Non sono presenti tracce di fratturazioni. La roccia si presenta sana.

Si riga con una lama metallica a giustificare una durezza media dei suoi costituenti pari a 3 della scala di Mohs e reagisce rapidamente in presenza di acido cloridrico ad indicare una composizione prevalentemente calcitica.

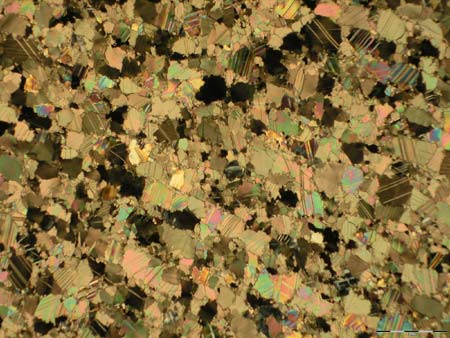

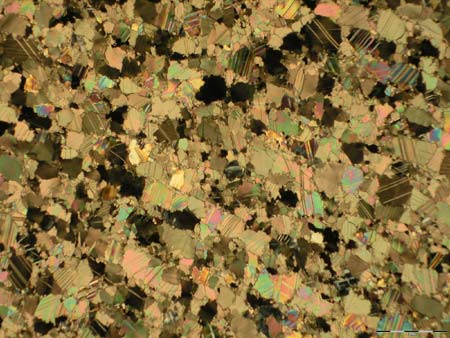

Aspetto del mosaico cristallino che costituisce lo Statuario Altissimo. Nella ripresa a Nicols Incrociati è possibile apprezzare una condizione di isoorientazione dei clasti allungati che si nota grazie al parallelismo delle loro suture. (Microscopio a luce polarizzata, s. s. Nicols incrociati, 2 I.)

[photogallery]statuario_album_2[/photogallery]

Descrizione microscopica

Microscopicamente la roccia è un litotipo cristalloblastico metamorfico a grana fine, con dimensioni massime pari a 0,8 mm tale per cui la roccia può essere considerata a grana fine. La tessitura è cristalloblastica vagamente lineare, aspetto questo che si può apprezzare per l’allineamento iso direzionale delle suture di compattazione dei blasti. I cristalli hanno forma subedrale, più raramente anedrali o euedrali, ed i contatti sono interlobati o talora ameboidali.

Il componente fondamentale della roccia è dato da calcite, che ne costituisce oltre il 99% dei suoi costituenti mineralogici (durezza 3 della scala di Mohs). Esso presenta due range dimensionali, essendo costituito da cristalli con dimensioni seriate comprese tra 0,5 e 0,8 mm, mentre attorno a questi cristalli di maggiori dimensioni si nota la presenza di individui con dimensioni variabili tra 0,02 e 0,05 mm. I blasti calcitici di dimensioni maggiori sono caratterizzati dalle tipiche tracce di sfaldatura iridescenti, che in alcuni casi possono presentarsi deformate. Sono inoltre presenti in quantità accessorie, minore cioè dell’1%, inclusi microscopici che possono localmente intorbidire alcuni degli individui generando macroscopicamente un aspetto di venatura indistinta e che, a causa delle loro dimensioni non sono riconoscibili. Si osserva anche la presenza di rari minerali opachi submicroscopici che a luce riflessa appaiono e costituiti da probabile magnetite grigia con moderata lucentezza metallica, attorniata da probabile ematite, rossastra interstiziali, che si presentano microgranulari o globosi.

Discontinuità: non si notano tracce di porosità presenti nella roccia, nè tracce di fratture che interessano il mosaico cristallino, si può però notare la presenza di un allineamento delle suture dei vari cristalli che costituiscono la roccia.

Alterazione: non si notano tracce di alterazione.

Definizione petrografica* (secondo EN12670): MARMO (Metamorphic Rocks Classification Charts)

Statuario Altissimo. Geologia

Per quanto riguarda la geologia dei marmi apuani, occorre evidenziare che essi sono caratterizzati tutti da una costante omogeneità genetica. La differenza che si può apprezzare nelle varie tipologie commerciali dei materiali è prevalentemente riferibile alla composizione della roccia sedimentaria di base che ha successivamente subito gli eventi metamorfici. Ad una composizione costituita esclusivamente da un materiale calcareo privo di concentrazioni di ossidi o altre impurità corrisponde, ad evento metamorfico effettuato, un materiale come il bianco statuario. Se invece la roccia sedimentaria iniziale era composizionalmente ibrida, il risultato finale diverrà una roccia più o meno venata.

L’evento deformativo si è quindi sovrimposto evolvendosi in maniera costante ed omogenea in tutta la zona delle Alpi Apuane.

Carta Geologica d’Italia, foglio 96, Massa. Clikka per ingrandire l’immagine

[photogallery]statuario_album_3[/photogallery]

La geologia apuana risulta essere comunque alquanto complicata in quanto le formazioni che vi affiorano appartengono a differenti unità a struttura complessa che hanno subito una altrettanto complessa evoluzione tettonica che si è sviluppata durante l’Era Cenozoica, nell’Oligocene superiore, in una età stimata pari a 34 -27 milioni di anni quando, dopo un primo evento compressivo collisionale che generò le prime condizioni di deformazione e metamorfismo con un “raddoppio” della successione toscana, seguì una seconda fase sempre deformativa ma a questo punto collegata ad una condizione tettonico – distensiva che provocò il sollevamento di unità strutturali profonde a quel punto già metamorfosate.

Le Alpi Apuane possono essere considerate un bell’esempio di “finestra tettonica”, con l’affioramento dell’Autoctono Apuano, metamorfico, circondato dai terreni non metamorfici della Falda Toscana, ad essa sovrascorsa. Tra il nucleo autoctono metamorfico e l’unità sovra scorsa si trovano due complessi di scaglie tettoniche con caratteri di metamorfismo intermedio, mentre tettonicamente sovrapposte alla falda toscana si trovano unità anche esse alloctone che provengono dal dominio ligure.

In termini molto semplici, quindi, se sui vuole cercare di ricostruire la condizione di formazione dell’area Apuana, possiamo verosimilmente ipotizzare che fino al Terziario fossero ancora presenti in condizione pressochè indisturbata, la Falda Toscana e, direttamente ad est, l’Autoctono Apuano, entrambe simili come condizione di sedimentazione in ambiente marino. Nell’oligocene superiore, però, si sono impostate condizioni compressive che hanno agito in maniera differenziata sulle varie falde di sedimentazione. A questo punto, quindi, nell’olocene superiore la Falda Toscana si è scollata dal basamento e, scorrendo sulle evaporiti del Norico , si è sovrapposta sull’Autoctono Apuano assieme, per parte, all’Unità di Massa che però affiora solo nella zona occidentale della finestra tettonica e all’Unità Ligure che rimane però a contorno della finestra tettonica toscana.

Successivamente, dopo questa prima fase compressiva si è instaurata una fase distensiva che ha provocato l’esposizione della zona metamorfica per denudazione e sollevamento connessi con ulteriore assottigliamento crostale (Pliocene –Pleistocene) in quella che alcuni interpretano come una “pop-up structure”. Durante tutto questo periodo che va dall’ Oligocene superiore (27 MA) fino al Tortoniano (10 MA) che durante l’orogenesi ha provocato sul nucleo Apuano un metamorfismo di bassa pressione e bassa temperatura (facies di Scisti Verdi), si sono sovrapposti almeno due eventi deformativi, dei quali uno ha generato strutture Adriatico-vergenti, mentre il secondo ha impostato strutture Tirreno-vergenti. La più recente tettonica distensiva con direzione appenninica (NW-SE) ha dissezionato la struttura di sovrascorrimento secondo l’attuale direzione di allungamento della finestra tettonica Apuana e sovrimponendosi agli assi di deformazione precedenti complicando in maniera ancor maggiore la storia evolutiva e conoscitiva di tutta la zona.

Cava Cervaiole: intercettazione di una cavità carsica in fase di progressione dell’attività estrattiva.

[photogallery]statuario_album_4[/photogallery]

Le cave dello Statuario

Differenti sono le cave da cui viene o veniva estratto lo Statuario. Esse fanno riferimento ai comprensori di Seravezza, Massa e Carrara. I campioni analizzati in sezione sottile provengono dal Monte Altissimo, Cava Cervaiole. Tale definizione areale di provenienza è importantissima perchè il materiale può presentare minime modificazioni allorquando provenga da zone differenti. Come accade in tutte le cave del mondo anche il giacimento delle Cervaiole presenta a tratti impurezze e discontinuità che i sapienti cavatori dell’Altissimo grazie ad una secolare esperienza continuamente supportata da innovativi metodi di analisi ed escavazione della pietra sanno riconoscere per ottimizzare l’attività estrattiva e selezionare materiali di altissima qualità da inviare sui mercati di tutto il mondo.

Impurezze di composizione, ad esempio, si traducono quasi sempre nella presenza di macchie macroscopicamente incompatibili con la commercializzazione del materiale. Se si ha la presenza di dolomite che intorbidisce il marmo di colore marrone si parla, in gergo toscano, di durea, o di frescume se tali impurità non sono comunque eccessive, se invece è di colore grigio scuro si parla di tarso. Se gli inclusi sono silicatici, quarzo o calcedonio, si parla di duri. Oppure ancora di taroli, piccole cavità di esigue dimensioni, o ancora di lucciche, in coincidenza di piccoli pori totalmente o parzialmente cristallizzate da calcite, chiamate stelle qualora esse siano costituite da quarzo; o ancora le salici, venature verticali molto lunghe con inclusioni di calcite o di altri cristalli; le macchie lenti, dovute alla concentrazione di fillosilicati, le macchie tabaccose, dovute a macchie e venature giallognole, simili a stiloliti, le tarme, riconducibili a dissoluzioni carsiche, il marmo cotto, porzione del marmo alterato che acquisisce un colore bianco latte ed una tipica tessitura sfatticcia. Per non parlare delle fessurazioni più o meno visibili: i peli, i peli furbi, i peli chiusi detti anche fili, sedute o scarpine…. e la presenza di pirite e siderite che possono alterare ossidandosi e provocando macchie di ruggine i tabacchi. E come non ricordare le aperture di cavità carsiche intercettate con l’evoluzione dalla attività estrattiva e dovute al discioglimento del calcare da parte dell’acqua… Le grotte, gioie e dolori delle Apuane che hanno mosso guerre neanche tanto intestine… gioia degli speleologi, che hanno riconosciuto il complesso carsico Apuano tra i più estesi e belli del mondo, dolori dei cavatori, che hanno spesso dovuto interrompere il loro lavoro per i lunghi periodi di scontri avuti con gli ambientalisti.

A tutte queste discontinuità puntuali che generalmente abbassano il valore economico del materiale, vanno aggiunte quelle discontinuità che solitamente su scala macroscopica influiscono sulla attività estrattiva e che, pur non influenzando le caratteristiche fisico meccaniche del materiale, vanno valutate ed interpretate per ottimizzare l’attività di cava stessa.

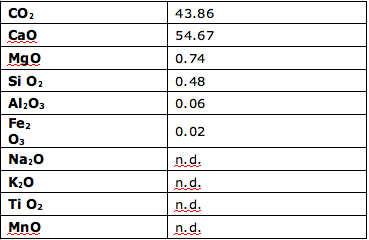

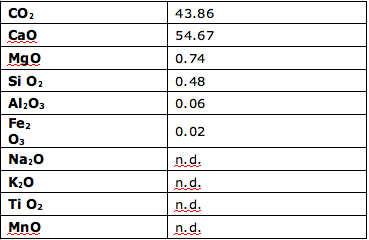

Composizione chimica generale di un marmo Statuario apuano

(% in peso)

da Ferrari A.M., Meggiolaro V. (1992) – Bianco Carrara Statuario – AZ Marmi n 74/75, pp. 53-56.

I dati relativi la composizione chimica e mineralogica del campione in analisi rispecchiano i valori medi di analisi di bibliografia pubblicate che attestano la percentuale della calcite pari a circa il 99% con minime percentuali di altri componenti. Le composizioni relative i componenti accessori che sono la causa prima delle venature, tendono a calare mano a mano esse stesse calano.

Statuario Altissimo, levigato e lucidato.

[photogallery]statuario_album_5[/photogallery]

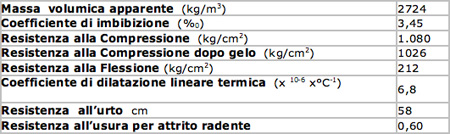

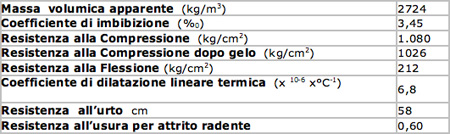

Le caratteristiche fisico-meccaniche dello Statuario Altissimo

Nella tabella si riportano dati tecnici di bibliografia riguardanti il materiale.

da Blanco G. (1991) – Pavimenti e rivestimenti lapidei – 295 pp. La Nuova Italia Scientifica, Roma.

Usi e trattamenti del materiale

I marmi bianchi hanno da sempre affascinato per il loro abbagliante lucore. Essi costituiscono circa il 5% della intera produzione estrattiva apuana che avviene principalmente per mezzo di blocchi informi e semi informi, pur non mancando, comunque una produzione di blocchi riquadrati.

Le caratteristiche peculiari di questo materiale fanno sì che esso trovi un impiego d’elezione per statuaria e decorazioni vista l’assenza di imperfezioni e venature oltrechè per la grana associata alla omogeneità che ben si presta al lavoro dello scalpello. Lo statuario altissimo viene inoltre ampiamente utilizzato per rivestimenti e pavimentazioni di pregio.

Se utilizzato per arredi fissi e piani di appoggio come tutti i materiali lo statuario può macchiarsi se posto a contatto con prodotti quali vino, tè, inchiostro, unto. Inoltre essendo costituito da carbonato di calcio che reagisce sciogliendosi se posto a contatto con prodotto anticalcarei, è importante pulirlo evitando prodotti aggressivi. Anche il contatto prolungato con aceto, succo di limone, frutta o bevande a base di cola può intaccare la lucentezza del marmo. Per la pulizia può essere impiegato del buon sapone di Marsiglia neutro, evitando anche di utilizzare prodotti a base di candeggina non purificata che potrebbe rilasciare agenti macchianti. Esiste comunque, ed è sempre più perfezionata, la possibilità di trattare superficialmente marmi quali lo Statuario che acquisiscono una elevata tenacità e capacità di resistenza alle macchie senza che il materiale medesimo col tempo subisca antiestetici ingiallimenti.

di Anna Maria Ferrari

I campioni di Statuario Altissimo utilizzati per l’analisi petrografica sono stati gentilmente forniti da HENRAUX S.p.A.

Vai a: www.henraux.it

Note

* Numero accettazione campioni 204.

(1) Metodo d’analisi: EN 12407:2007 Natural stone test methods – Petrographic examination. Strumento: Stereo microscopio Olympus SZX-FOF 4J02049). Analisi effettuata su lastrine differenti di materiale tal quale. Operatore: Dr. Anna Maria Ferrari.

(2) Metodo d’analisi: EN 12407:2007 Natural stone test methods – Petrographic examination. Strumento. Microscopio a luce polarizzata Olympus BX51TRF 4M23804. Analisi effettuata su 2 sezioni sottili di dimensione standard. Operatore: Dr. Anna Maria Ferrari.

Bibliografia

A.A.V.V. – Carta Geologica d’Italia Foglio 96 MASSA ;

A.A.V.V. – Guida Generale Marmi Graniti Pietre – Editoriale Globo s.r.l.. Milano;

A.A.V.V. per I.C.E. (1982)– Marmi Italiani – F.lli Vallardi ed., Milano;

A.A.V.V. (1982) – Natural Stones – Studio Marmo s.r.l. Querceta, Lucca;

A.A.V.V.(1989) – Manuale dei Marmi, pietre, graniti -3° Voll.- F.lli Vallardi ed., Milano;

AAVV (1971) – Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 – (Roma Nuova Tecnica Grafica Carta Geologica d’Italia;-

A.A.V.V. (2005) – Ante et post Lunam Reimpiego e ripresa estrattiva dei marmi apuani;

Bartelletti A., Amorfini A (a cura di) per l’istituzione del “Parco Archeologico delle Alpi Apuane” convegno di studi tenutosi a Marina di Carrara il 04 /06/2005;

A.A.V.V. (2005) – Carta Geologica Regionale – Regione Toscana , Università Toscane e CNR-IGG, scala 1:10.000, tvv. Varie;

Blanco G. (1991)- Pavimenti e rivestimenti lapidei – 295 pp. La Nuova Italia Scientifica, Roma;

Blanco G. (1999)- DAP Dizionario dell’Architettura di Pietra – Carocci ed., Roma

Bradley F. (1998) – Le cave di Marmo di Carrara. Guida ai materiali e produttori– pp 110, Studio Marmo, IMM Carrara;

Carmignani L. (1997) – Carta Geologica delle Alpi Apuane – Dip.to di Scienze della Terra dell’Università di Siena, scala 1:25.000, tvv.8;

Carmignani L. et alia (2000) – Carta Geologica del Parco delle Alpi Apuane – Parco Alpi Apuane e Dip.to di Scienze della Terra dell’Università di Siena, scala 1:50.000, tvv.2;

Dolci E. (1980) – “Carrara Cave Antiche” Materiali Archeologici, Comune di Carrara, dei residui recuperabili. Documento Preliminare – Allegato F Settore II- Materiali Storici;

ERTAG (1980) – Schede merceologiche – Regione Toscana, Firenze;

Ferrari A.M., Meggiolaro V.(1992)- Bianco Carrara Statuario –AZ Marmi n 74/75, pp 53–56

Ferrari A.M. (2008) – Arabescato Corchia – Lithospedia blog

Meccheri M. (200) – I Marmi del Carrarese: Carta geologico strutturale delle Varietà merceologiche – Convegno sulle pietre Ornamentali, GEAM, Torino (28-29/11/200

Pandolfi D. e O. (1989) – La cava – Belforte Grafica, Livorno

Matteoli S. (2005) – I marmi arabescati della Versilia – archÆdilia n° 10, febbraio 2005;

Oriente A. (2006) – Lavorare liberi. L’avventura della Cooperativa Condomini di Levigliani dalle origini al Cinquantesimo di fondazione – 170 pp, Soc. Cooperativa fra i Condomini Lavoratori dei Beni Sociali di Levigliani A.R.L., Tipografia San Marco, LU

Pieri Mario (1954) – La scala delle qualità e le varietà nei marmi italiani – Hoepli ed., Milano;

Pieri Mario (1964) – I marmi d’Italia – Hoepli ed., Milano;

Pieri Mario (1966) – Marmologia. Dizionario di marmi e graniti italiani ed esteri – Hoepli ed., Milano;

Primavori P. (1997) – I materiali lapidei ornamentali: marmi graniti e pietre – pp 224, ETS Pisa;

Primavori P. (2004) – Il Primavori. Lessico del Settore Lapideo – 416 Zusi Editori, Verona.

Rodolico F.(1965) – Le pietre delle città d’Italia – Le Monnier, Firenze

Vianelli M., Sivelli M. (1982) – Abissi delle Alpi Apuane. Guida Speleologica – SSI, Litografia Lorenzini – Bologna.

www.geotecnologie.unisi.it

www.marmiapuane.info

www.unipg.it/denz/gloria/Ipert/APUANE-descrizione.html