17 Marzo 2008

Opere di Architettura

Piazza a Sinnai, Cagliari

Gaetano Lixi, D.A.A. Delogu Architetti Associati, Michele Molè

Vista a volo d’uccello dell’intervento

Ricorrere alla sola logica della semplicità o scomodare addirittura il minimalismo per raccontare della proposta che gli architetti Delogu e Lixi hanno curato e realizzato per la riqualificazione della Piazza del Duomo e del Municipio di Sinnai, può essere riduttivo e fuorviante. In realtà esiste, sottesa ad un’evidente semplicità fisica, materica e compositiva una complessità semantica ben maggiore che la descrizione delle intenzioni progettuali può meglio rivelare.

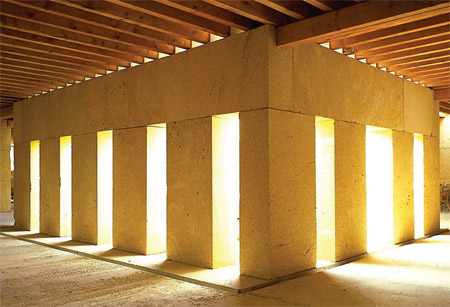

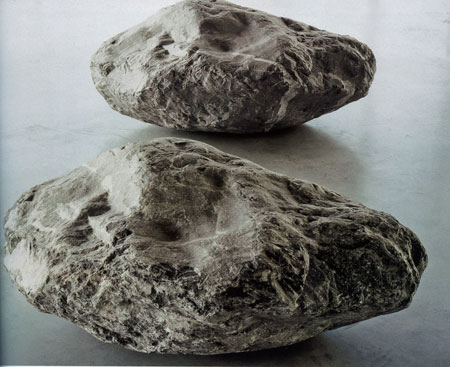

Un’unica, grande distesa di marmo bianco di Orosei (si veda il post Pietre di Sardegna) si adagia sull’ esistente come primo e fondamentale atto progettuale; si incunea senza soluzione di continuità tra gli edifici illuminandoli e rendendoli visibili, fissandoli, unendoli, inserendoli in un sistema di relazioni reciproche e coinvolgendoli nel processo di riqualificazione non come semplici quinte ma come elementi, primari e rinnovati, del progetto. La metaforica risacca generata dal contatto tra la nuova pavimentazione e le facciate perimetrali si trasforma nelle sedute che, nuove o restaurate, vogliono ricordare il passato rurale e richiamare le pre-esistenze a partecipare e contribuire ai nuovi momenti di aggregazione sociale che la piazza regalerà al comune.

Su questa tela vengono ricomposti attraverso segni, colori, materiali, scavi ed elementi architettonico – artistici le tracce, gli allineamenti, le visuali che da sempre appartengono a questo spazio pubblico e che, attraverso l’adeguata interpretazione della contemporaneità, non possono andare perduti.

Ecco apparire allora il grande solco centrale che, generato dagli allineamenti degli edifici che da sempre immettono nella parte centrale della piazza, diventa oltre che elemento prospettico, veicolo per la raccolta delle acque piovane dell’ invaso.

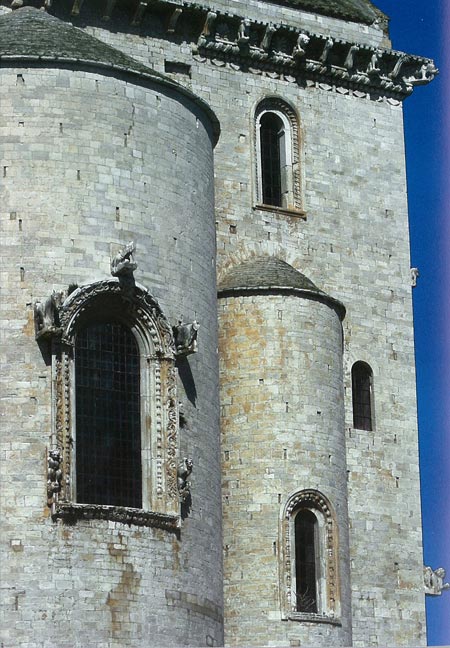

Un grande triangolo addita, con la forza di un suo vertice, la facciata della chiesa di Santa Barbara: oltre a definire la geometria della scalinata che dalla strada permette la risalita alla piazza in una sorta di climax percettivo, assume il significato di passaggio simbolico capace di costringere l’attenzione dei passanti verso la chiesa. Opera di Maria Lai è realizzata con gli stessi materiali decorativi del campanile: basalto, cotto e smalti. Della stessa autrice, un telaio ceramico coprirà l’unico edificio alto e privo di qualità sorto a lato del Municipio, ispirandosi ai tradizionali disegni sardi in bianco e nero e ai drappi che si esponevano durante le feste religiose.

Scorcio dalla scalinata di accesso alla piazza

“[…] Il filare dei lecci disposto secondo una linea divergente rispetto alla facciata del vecchio municipio, ne permette una nuova percezione aprendo l’edificio volumetricamente sulla piazza.

Le palme africane, disposte in posizione arretrata rispetto alla facciata principale della chiesa, individuano due ambiti più riservati della piazza nei quali le cappelle laterali con le loro caratteristiche coperture a botte ed il campanile, costituiscono i rimandi della chiesa certamente più significativi ed originali di quanto sia la facciata […] Le panchine isolate, come tronchi trascinati a valle dalla corrente del fiume, individuano gli ambiti riservati agli incontri di piazza, alle chiacchiere tra paesani, ai commenti degli anziani del paese che dal loro osservatorio vedono e commentano.

Queste sono realizzate da una parte basamentale in calcestruzzo rivestito nella stessa pietra della pavimentazione e da una lama in ghisa che funziona da schienale.

Con un diverso allineamento planimetrico un piano in ghisa permette di associare alle sedute una superficie orizzontale su cui scrivere, poggiare un libro, fare colazione, giocare a carte […].

(dalla relazione di progetto)

Sottili ed esili griglie – pergole metalliche segnalano gli accessi secondari, ma non meno importanti, alla piazza. Crediamo che tra le principali qualità dell’intervento sia la capacità di esprimere la propria contemporaneità nella consapevolezza, nel rispetto, nella valorizzazione e nell’appropriazione di quanto esiste. Sono sempre meno i progetti che hanno alla base tale assunto o forse sono troppo pochi quelli in cui questo valore si traduce in realtà costruita.

Lo spazio disponibile si sta saturando d’architetture che attente principalmente ad affermare ed imporre forme, linguaggi e mode dimenticano di dialogare con il contesto e con gli elementi significativi radicati. Questo è ancor più vero se parliamo dei centri storici dove una chiesa con il suo campanile, un palazzo municipale con la sua piazza, una strada con i suoi allineamenti sono da sempre punti fermi nell’immaginario collettivo e nella vita sociale di comunità e non possono sbiadire dietro i vezzi della nuova architettura spesso incomprensibili all’occhio e alla mente della persona comune.

Facendo proprie le parole di Massimo Pica Ciamarra sul proprio approccio disciplinare: “[…] non prevale l’interesse per il singolo intervento, le regole interne di un progetto non si affermano a scapito delle logiche di immersione nel contesto. Alla sindrome dell’oggetto edilizio opponiamo la logica del frammento: evita monadi che galleggiano nello spazio; considera ogni elemento come parte di un tutto […]” da cui trae spunti e valore ed al quale restituisce qualità inedite.

Vista zenitale del “triangolo” di Maria Lai

[photogallery]sinnai_album[/photogallery]

Anno: 1999

Luogo: Sinnai, Cagliari

Committente: Comune di Sinnai

Progetto: Gaetano Lixi (capogruppo), Francesco Delogu (D.A.A. Delogu Architetti Associati), Michele Molè

Consulenza artistica: Marina Lai

Superficie: 4.515 mq

Importo dei lavori: 370.000 euro

Pubblicazioni: Abitare n° 400, nov. 2000; AU Brasile n° 94/’01; Lo spazio pubblico Spagna – Italia ’90 – ’00 ed. Alinea

di Pietro Manfredi

(Vai al sito di Delogu Architetti Associati)

(Vai al sito di Michele Molè )

(Vai al sito dello Studio Lixi)

(Vai al sito Marmo di Orosei)

(Vai al post Pietre di Sardegna)

(Vai al sito Biografia di Maria Lai)