English version

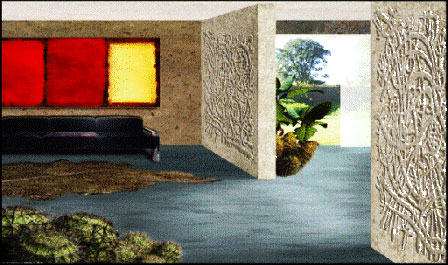

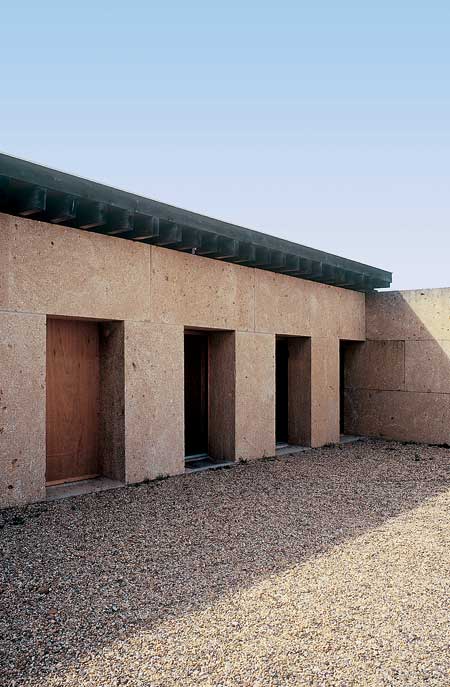

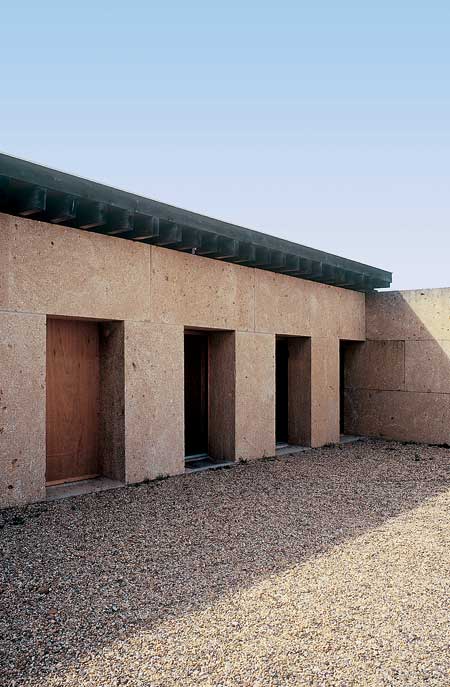

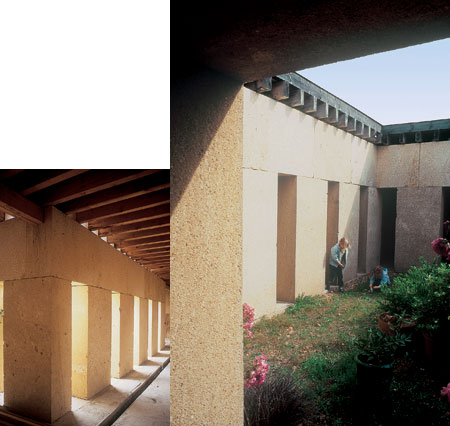

Visione parziale del cortile di ingresso (foto: Alfonso Acocella)

Triliti contemporanei

Non sappiamo se Gilles Perraudin, autore delle cantine vinarie a Vauvert, possa essere entrato in contatto con le teorie architettoniche di Hans van der Laan a proposito dello spazio architettonico. L’accostamento di questi due protagonisti di una contemporaneità tutta particolare ci è subito apparso naturale e di grande valore emblematico dato lo svolgimento che contraddistingue il nostro lavoro sull’architettura di pietra, incentrato sulla tesi della sostanziale continuità fra i temi delle origini (gli archetipi) e la loro latente permanenza nella condizione presente del progetto.

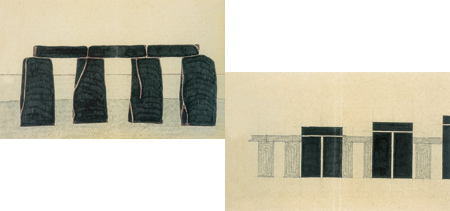

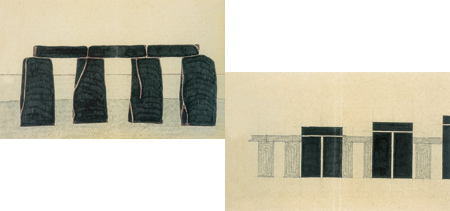

Tra il 1968 e il 1969 Hans van der Laan, monaco benedettino ed architetto, già impegnato da anni sul piano teoretico nella ricerca dei fondamenti della disciplina architettonica, rimane “folgorato” da un servizio fotografico su Stonehenge il cui valore simbolico ed archetipico diventa, sotto il profilo costruttivo, oggetto di numerosi disegni interpretativi e ricostruttivi, oltre che fonte di riflessione speculativa.

Il monumento druidico viene così attratto all’interno dello studio sugli elementi essenziali e primigeni della costruzione che per Hans van der Laan attengono alla ricerca dei rapporti fra architettura e natura da cui la prima – direttamente – è fatta derivare. A fronte dell’attuale perdita dei legami con le origini l’architetto benedettino è impegnato, nei suoi scritti, nella disamina dei fondamenti della costruzione che in periodi di crisi vanno recuperati per essere ricondotti di nuovo al centro del progetto di architettonico.1

Stonehenge. Schizzo ed ipotesi ricostruttiva di Dom Hans van Laan

[photogallery]perraudin_album[/photogallery]

E’ facile allora intuire il fascino e l’influenza dell’atmosfera solenne prodotta da quei monoliti solitari che il sito di Stonehenge custodisce come memoria di un momento originario della disciplina, come nucleo primitivo di idee e schemi incancellabili a cui l’architettura sarà debitrice eternamente. Attraverso una citazione di Auguste Choisy, posta in apertura del suo Histoire de l’Architecture, Hans van der Laan enfatizza ulteriormente il ruolo fondativo del sistema trilitico assegnandogli addirittura il primato nella concezione aulica dell’architettura: “Una pietra posta orizzontalmente su due pietre verticali, ecco il primo tipo di costruzione monumentale dell’uomo”.2

All’interno della visione architettonica di Hans van der Laan – intesa quale combinazione di elementi disposti in insiemi significativi a prefigurare spazi formalmente spogli ma in grado di attribuire significato e profondità alle cose semplici (“voce al silenzio”, “forma al vuoto”) – è facile cogliere il valore emblematico dei triliti di Stonehenge che assurgono al ruolo di “strumenti di ordine”, insiemi primari insopprimibili. Un fare architettonico che non attiene tanto al creare cose dal nulla quanto al rispettare i principi originari della costruzione.

A fronte del diffuso disagio “ipercomunicativo” dell’architettura contemporanea l’architetto e teorico benedettino propone allora un ripensamento globale della disciplina con valore di una vera e propria rifondazione: orizzonte di tale rifondazione sono le origini dalle quali inequivocabilmente la cultura del progetto si è mossa. Del sistema trilitico, unitamente alla sua stringente semplicità compositiva, Hans van der Laan ne farà un modello per la sua teoria sullo spazio architettonico (condensata nel volume Architectonische ruimte, Leiden, 1977) e per le opere costruite all’interno dei programmi edilizi dell’ordine dei benedettini dove il pilastro, il trilite, il muro, la cellula, la corte rappresentano gli elementi primari di composizioni spaziali dotate di semplicità formale, capaci di evocare l’essenza dell’architettura e quindi avvicinare il passato al presente. La stessa storia d’altronde ci insegna come, in una continua dialettica interna, l’impulso a ripetere le acquisizioni fondative abbia sempre prevalso sull’azione protesa a staccarsene; per dirla con le parole di George Kubler:

Ad ogni istante i desideri umani sono divisi fra replica ed invenzione, tra desiderio di tornare agli schemi conosciuti e quello di sfuggirne attraverso una nuova variazione. (…) La replicazione è simile alla forza di coesione. Ogni copia ha proprietà adesive in quanto mantiene uniti il presente al passato.3

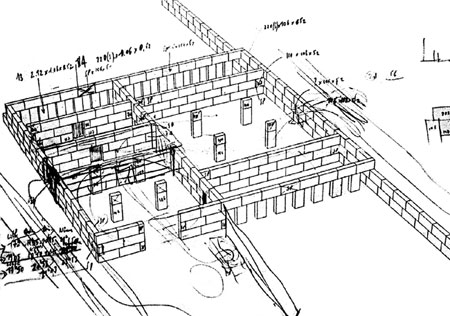

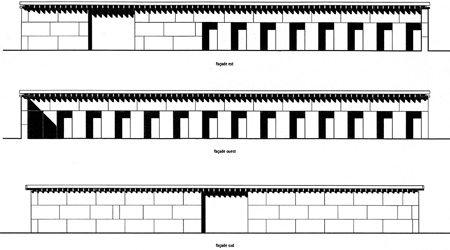

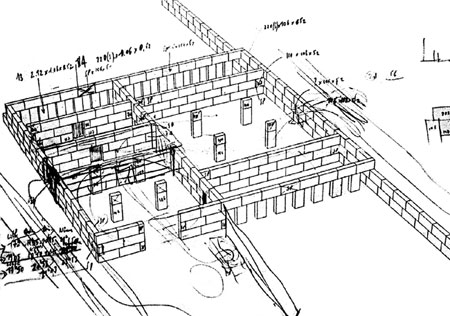

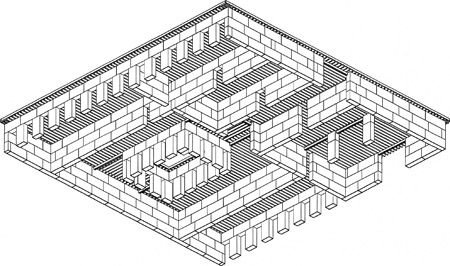

Schizzo e disegni del sistema costruttivo di Gilles Perraudin

Ma come non si presentano atti tecnici completamente nuovi, così non è mai possibile la riproposizione di soluzioni consolidate senza variazioni, senza produrre uno “scarto” innovativo rispetto al modello d’origine. E’ quanto sembra avvenire nell’opera recente di Gilles Perraudin a Vauvert, ridotta alla più sobria economia costruttiva, che sembra nascere – nel solco della riflessione di Hans van der Laan sui fondamenti primigeni dell’architettura – come pura massa litica, ottenuta attraverso la semplice composizione di grandi monoliti all’interno di muri e triliti, valutati quali archetipi perpetui della costruzione di pietra.

Sappiamo come l’architettura moderna si sia allontanata dalla massività, respingendola come un segno di altri tempi, indirizzandosi ostinatamente ad alleggerire la costruzione, proponendosi – sempre più – mediante incorporee stratigrafie volumetriche od impalpabili trasparenze. Ma essere contemporanei, riteniamo, non significa necessariamente sacrificare il passato; Gilles Perraudin, con le sue recenti (ed oramai numerose) architetture di pietra insediate nel territorio della Francia meridionale sembra offririci testimonianze incoraggianti ed un aiuto concettuale nella nostra direzione di marcia.4

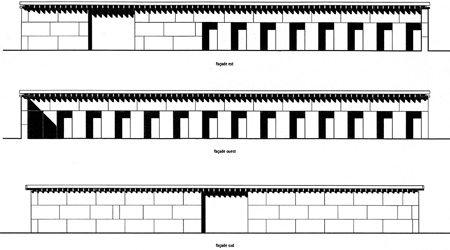

A Vauvert, nella costruzione della cantina vinicola che l’architetto realizza per se stesso, la massa litica – ottenuta mediante l’uso di grandi blocchi squadrati – torna a parlarci di un presente possibile. L’architettura si mostra con semplicità attraverso un solido stereotomico ed omogeneo; un volume che, in questo caso specifico, vuol dire massa non trasparente, pesante, indistruttibile, priva di ogni complessità tecnologica.

Semplificazione, elementarità, additività litica; queste le costanti del processo ideativo attraverso cui Perraudin definisce un’opera che non cerca mediazioni, chiusa nella sua radicalità, nel rigore e nella perentorietà della costruzione dove tutto – con naturalezza – si stratifica, s’innalza, si chiude. L’ordine dei possenti monoliti disposti in orizzontale ed in verticale ci riconducono in un mondo che ritenevamo definitivamente perduto per l’esperienza architettonica contemporanea.

Dettaglio d’angolo della muratura portante a grandi blocchi litici

Sin dagli inizi del nostro incontro con l’opera di Gilles Perraudin ci siamo interrogati se utilizzare la categoria interpretativa dell’arcaico e dell’atemporale. Indubbiamente qui riemerge il tema delle origini, del confronto con gli archetipi della costruzione di pietra, nel tentativo di una riduzione dell’architettura ad un “senza tempo”, per misurarsi con ciò che rappresenta il principio pur volendo offrire risposte ai problemi funzionali dell’oggi.

L’attività di conservazione – fondamentale ai fini del buon invecchiamento dei vitigni pregiati coltivabili in Linguadoca – pone richieste specifiche e prestazioni elevate al manufatto architettonico in termini d’inerzia termica, capaci di smorzare i bruschi salti di temperatura estremamente pericolosi per la preservazione dei vini nel tempo. Per dare risposta a tali particolari condizioni di microclima interno Gilles Perraudin (che, tra l’altro, è da anni, impegnato nella definizione di un’architettura compatibile sotto il profilo ambientale) orienta il proprio lavoro progettuale verso un recupero delle tradizioni costruttive di tipo massivo da riattualizzare in chiave contemporanea.

Sin dalle origini – così come il nostro stesso lavoro ha inteso testimoniare – l’architettura mediterranea è cresciuta sulla stratificazione di masse litiche a grande spessore, di volumi stereometrici elementari e perentori. Perraudin, nell’affrontare il programma delle cantine di Vauvert, sembra voler riproporre quel mondo arcaico caratterizzato dalla semplicità delle composizioni, dall’uso possente dei volumi, dal ritmo delle cadenze costruttive. Attraverso la sua opera si legge una sorta di sguardo retrospettivo sul Mediterraneo, sulle terre del vino e degli ulivi, sulle origini litiche dell’architettura dove non è dato mai distinguere tra elementi portanti e tamponamento, fra struttura ed espressività dell’opera architettonica.

Assume valenza innovativa, dunque, l’utilizzo delle categorie concettuali del ciclopico e dell’originario, indispensabili per avvicinarsi alla decifrazione ed all’interpretazione dell’opera di Perraudin, artefatto che si presenta alla contemporaneità attraverso una sorta di metafisica atemporalità. Materia litica e compattezza sono i due poli entro cui sembra essere risucchiata l’architettura di Vauvert. Dall’esterno la massa avvolgente dei blocchi di pietra (posti a formare muri, piedritti, architravi) trasmette volutamente un messaggio di struttura archetipica; i conci ciclopici – con la loro posa in opera – sembrano evocare la lotta contro la forza di gravità.

Prospettiva di scorcio verso la campagna e il cortile d’ingresso

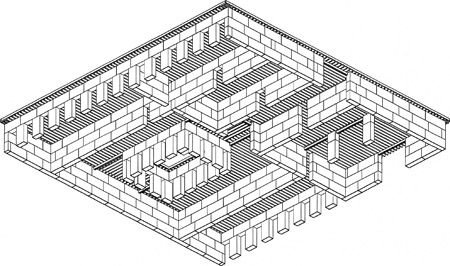

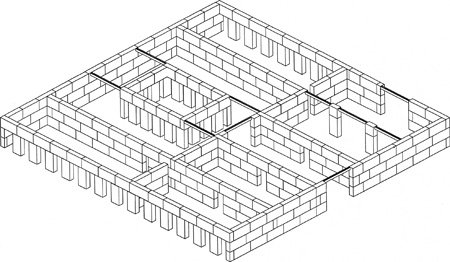

La massa litica, trasferita dal piano dell’informalità geologica a quello della geometria non perde le qualità intrinseche di solidità, di continuità, di peso. Proprio a partire da tali attributi l’impianto delle cantine di Vauvert si eleva dal suolo in forma di volumetria compatta, quasi uno stilobate gonfio e rialzato che nasce su una pianta quadrata di 30×30 m.

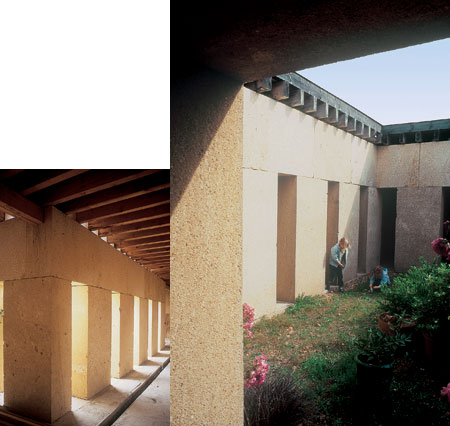

La massa litica della costruzione è parzialmente svuotata lungo due lati utilizzando una serie di dispositivi trilitici: i portali si aprono sullo spazio interno suddiviso in celle disposte, con andamento ad U, intorno al patio pilastrato filtrante e chiaroscurale.

Sospinti nelle cantine di Vauvert viene spontaneo leggerne l’invaso interno quale entità densa, avvolgente, scavata nella massa; l’esperienza dell’accesso riconduce alle atmosfere suggestive delle architetture ipogee mediterranee, al tema ancestrale del penetrare in un ambito spaziale ctonio. Si avverte la sensazione di essere di fronte ad un luogo “formato” su valori di primordialità, su dati posti all’origine della costruzione stessa; si coglie la volontà di un superamento del concetto stereotipato di modernità attraverso un ritorno radicale ai temi fondativi dell’architettura: orizzontalità e verticalità, materia e assemblaggio strutturale, luce ed oscurità, pieni e scansioni ritmiche.

La riproposizione della materia litica come materiale principale nella costruzione della nuova opera non deve intendersi, inoltre, come atteggiamento slegato dalle logiche dell’economia edilizia contemporanea. Al contrario sono proprio gli obiettivi di contenimento dei costi, fortemente presenti in un manufatto eminentemente funzionale ed utilitaristico, che spingono Perraudin a confermare la validià delle risorse locali, in questo caso delle cave di Vers ubicate a pochi chilometri di distanza da Vauvert.

Differentemente dall’uso dei litoidi in applicazioni architettoniche complementari o decorative (lastre da rivestimento e da pavimentazione, elementi in solido quali colonne, balaustre ecc.) dove, in genere, è richiesta una costante omogeneità cromatica e una regolarità di superficie, l’impiego strutturale della materia – così come proposto dall’architetto francese – ribalta la logica di approvvigionamento, potendosi indirizzare anche verso blocchi lapidei normalmente scartati dalla produzione per imperfezioni o per difetti parziali di taglio.

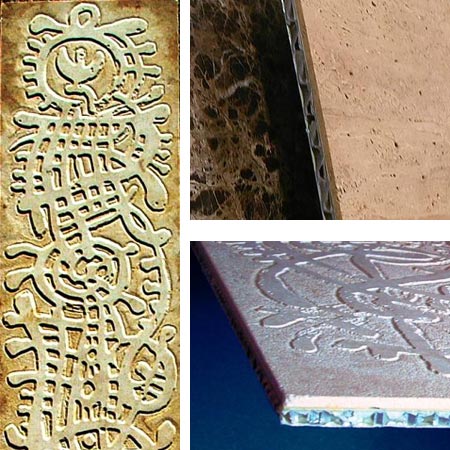

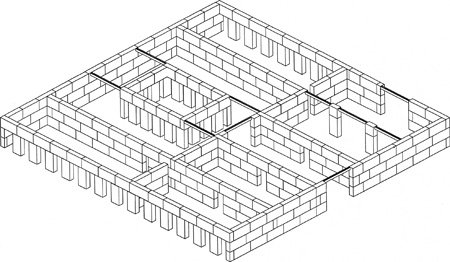

ProsIl sistema trilitico filtrante

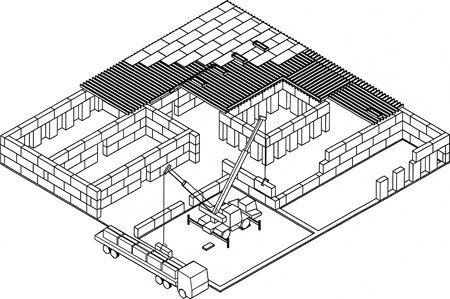

Attingendo, quindi, con più ampia estensività alle risorse disponibili nell’area di cava (fino al recupero di blocchi litici di seconda scelta) il costo del materiale in elementi massivi diventa addirittura competitivo rispetto alle altre opzioni esecutive dell’oggi, soprattutto se a valle del processo realizzativo (ovvero in cantiere) si prevede una metodica di montaggio semplice e veloce, capace di contribuire alla riduzione dei costi globali dell’opera.

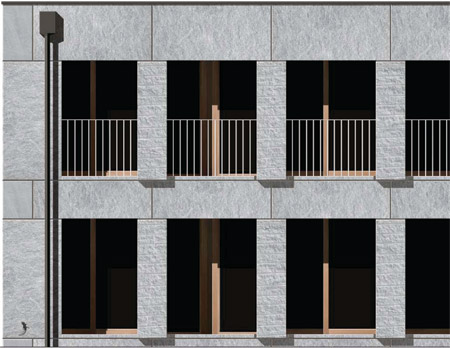

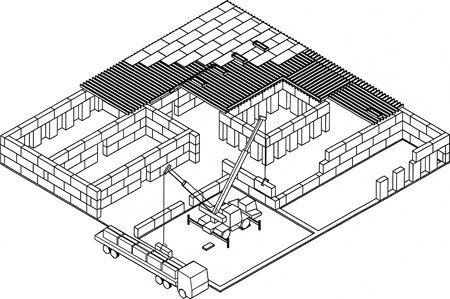

In vista di tali obiettivi il progetto si adegua alla produzione litica di cava prevedendo l’impiego di poderosi monoliti strutturali configurati direttamente sul piazzale di escavazione attraverso procedimenti meccanizzati di segagione che non richiedendo altre lavorazioni in laboratorio. In questa strategia di approvvigionamento dei materiali dell’architettura i grandi blocchi derivanti dal taglio della roccia lungo il fronte di cava (con dimensioni di 1,10×1,05×2,30 m) vengono ulteriormente sottoposti ad una segagione che li riduce, secondo un piano di taglio longitudinale, nelle misure finali di progetto (0,52×1,05×2,10 m) individuanti monoliti parallelepipedi con spigoli vivi del peso di 2,5 t.

La “vita” dei monoliti è precisamente definita dal progetto, che ne prevede un percorso obbligato e diretto: dal fronte di cava all’opera d’architettura, senza fasi intermedie. Assecondando una metodica costruttiva dal significato arcaico, i grandi conci lapidei sono posati su di una neutra piattaforma – un piano ruvido ed omogeneo in calcestruzzo – l’uno accanto all’altro, l’uno sull’altro. Il dispositivo di assemblaggio risulta anch’esso della massima semplicità ed elementarità, esprimendo la volontà di riagganciarsi a quei principi propri del sistema trilitico capaci di esprimere massa, saldezza, integrità, ritmo, durabilità.

Il sistema trilitico della corte interna

Gilles Perraudin, utilizzando una spinta razionalizzazione delle procedure di cantiere, adotta la posa a secco (memore delle grandi opere megalitiche e di tutta la tradizione stereotomica greca) priva completamente di strati di malta con funzioni coesive e stabilizzanti; nè vengono previsti, poichè non necessari, dispositivi di ancoraggio meccanico. La statica del sistema costruttivo sfrutta la massa ed il grandissimo peso dei monoliti; unica operazione effettuata ad umido è la sigillatura dei giunti – corrispondenti ai piani di contatto dei blocchi lapidei – ai fini della protezione nei confronti del passaggio dell’aria.

La rimessa in gioco della concezione muraria ciclopica, a cui si associa il sistema trilitico, riporta in luce il principio – fuori da ogni abitudine moderna – della costruzione massiva realizzata mediante l’uso di un unico materiale.

I grandi monoliti sono trasportati fino al perimetro della costruzione da un autocarro dal quale con gru a braccio mobile, collocata all’interno dell’area del cantiere, si effettua il loro scarico contestualmente alla diretta e definitiva messa in opera. L’operazione di partenza inerente l’appoggio dei grandi blocchi di pietra a contatto con il suolo prevede, lungo il tracciamento della maglia planimetrica di progetto, la predisposizione di uno strato di stabilizzazione. Prima della posa dei monoliti viene predisposta della malta di cemento (nello spessore di circa 5 cm) che, schiacciata dal peso degli elementi, rende possibile la costituzione di un omogeneo “cuscinetto” ripartitore dei carichi, unitamente alla collocazione in perfetta orizzontalità della prima fila degli blocchi litici.

Calandosi più nello specifico della costruzione è importante evidenziare come questa risulti composta unicamente da una muratura poderosa e massiccia, ottenuta mediante la sovrapposizione di blocchi parallelepipedi di pietra rifiniti semplicemente a taglio di sega. Un passo dimensionale di circa 5,20 m organizza – a file parallele – l’orientamento dell’ossatura muraria principale su cui si attestano gli orditi strutturali della copertura. Si tratta di insistite teorie di travi lignee, ad unica luce e sezione rettangolare (10×24 cm), posate direttamente sui setti murari e (nei punti di discontinuità della maglia portante di elevazione) su traverse – sempre in legno – a sezione maggiore; l’orditura delle travi, in corrispondenza dei triliti del patio pilastrato, subisce una rotazione di 90°.

Prospettiva sui monoliti e patio interno

Sull’ordito si colloca un tavolato in legno ricomposto (che va a costituire l’intradosso del pacchetto di copertura) opportunamente impermeabilizzato per accogliere superiormente uno strato di terra finalizzato alla creazione di una copertura di tipo massivo e, quindi, coerente con la struttura litica di elevazione, capace di concorrere al raggiungimento di alte prestazioni termiche. Le travi portanti di legno sono fatte avanzare in aggetto rispetto ai lisci ed omogenei fronti in pietra della costruzione; appoggiate al filo esterno, sono montate le travi di bordo con le quali viene “volumetrizzato” un delicato cornicione che segna, in chiaroscuro, la fascia alta dei prospetti.

L’estrema linearità e sequenzialità delle metodiche di assemblaggio consente di razionalizzare al massimo il programma di costruzione nel suo complesso, attuato con grande risparmio di mezzi e di tempo. Le fasi realizzative – dalle fondazioni alla copertura – impegnano, per un solo mese, una gru e due operai sotto il coordinamento dello stesso progettista. La semplicità degli elementi costruttivi e la ripetitività del montaggio a secco (monoliti disposti in orizzontale o in verticale, carpenteria lignea a travi parallele ripetute ritmicamente a distanze costanti) consentono una decisa programmabilità delle fasi di avanzamento del cantiere “alimentato” da pochi materiali, tutti di evidente compatibilità ambientale.

Le cantine di Vauvert alla fine del percorso esecutivo si mostrano attraverso una volumetria pacata, distesa, radicata con naturalezza nel dolce paesaggio agricolo della Camargue a qualche decina di chilometri dal mare, vicine al famoso Pont-du-Gard costruito con la stessa pietra.

Alfonso Acocella

Note

*Il saggio (con titolo originale “Triliti contemporanei: da Dom Hans van der Laan a Gilles Perraudin”) è tratto dal volume di Alfonso Acocella, L’architettura di pietra, Firenze, Lucense-Alinea, 2004, pp. 624.

1 Per l’opera teorica dell’architetto e monaco benedettino si rimanda ai saggi tradotti in italiano contenuti nel volume di Alberto Ferlenga e Paola Verde, Dom Hans van der Laan. Le opere e gli scritti, Milano, Electa, 2000, pp. 201.

2 La citazione è riportata in Istruments of order (1989). La traduzione è tratta da “Strumenti di ordine” p. 194 in Alberto Ferlenga e Paola Verde, Dom Hans van der Laan. Le opere e gli scritti, Milano, Electa, 2000, pp. 201.

3 George Kubler, “Permanenza e mutamento” p. 88 in La forma del tempo, Torino, Einaudi, 1989 (ed.or. The Shape of Time, Yale, 1972), pp. 182.

4 Per un quadro sintetico inerente l’opera recente dell’architetto francese si veda il volume Mario Pisani (a cura di), Gilles Perraudin, Melfi, LIBRiA, 2002, pp. 110. Per approfondimenti strettamente incentrati sulle cantine vinarie di Vauvert si veda: NdR, “Wine Store in Vauvert”, Detail n. 6, 1999, pp. 969-972; Agenzia G. Perraudin, “Wine Cellar”, Materia n. 37, 2002, pp. 48-57; “Gilles Perraudin” pp. 72-95 in Vincenzo Pavan (a cura di), Le scritture della pietra, Milano, Skira, 2001, pp. 143.