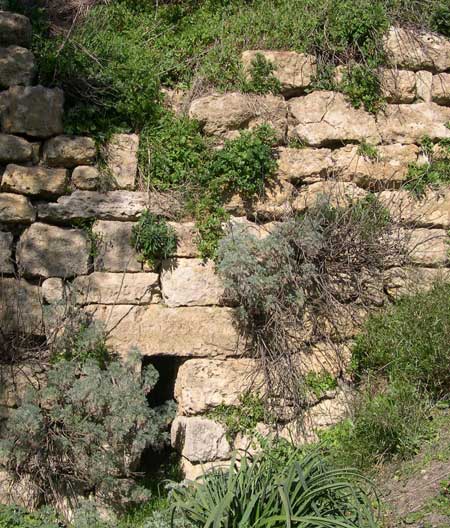

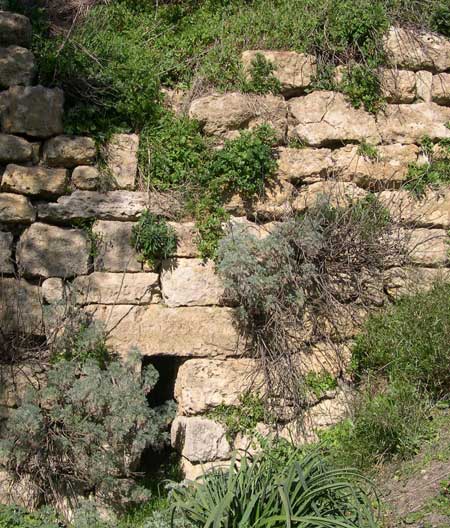

Cefalù: muratura in opera poligonale.

CEFALÙ

Profilo storico-topografico – Cefalù è ubicata sulla costa settentrionale della Sicilia, tra Himera ed Haelesa. Le notizie riguardanti la sua fondazione sono piuttosto scarse: difatti, le fonti letterarie risalgono all’inizio del sec. IV a.C.; tale periodo è da ritenere notevolmente posteriore rispetto alla nascita del centro antico. Ciò contribuisce ad aumentare i molti dubbi che esistono riguardo al nome originario della città, alla sua data di fondazione e alla stirpe dei suoi primi abitanti. Il primo nucleo di abitanti era forse di origine greca, anche se Tucidide non ricorda K?????????? tra gli stanziamenti greci dell’Isola, per cui sembra abbastanza verosimile ritenere Cefalù un centro indigeno che si sviluppò a contatto delle popolazioni greche e puniche che, a partire dalla fine del sec. V a.C. tennero, alternativamente la supremazia, più economica che politica, della zona. La città è nominata per la prima volta da Diodoro, il quale riferisce che nel 396 a.C. il generale cartaginese Imilcone si alleò con gli abitanti del frourion di K?????????? che poco dopo fu presa a tradimento da Dioniso di Siracusa. Nel 307 a.C. fu conquistata da Agatocle che le assegnò come governatore Leptine, e successivamente se la riservò come proprietà personale insieme a Thermai Himeraiai (Termini Imerese). Nel 254 a.C. fu presa con l’inganno dai Romani e con il nome di Cephaloedium ridotta allo stato di civitas decumana. La città al tempo di Cicerone era sede di un sacerdote massimo e, almeno in età tarda, disponeva di un porto.

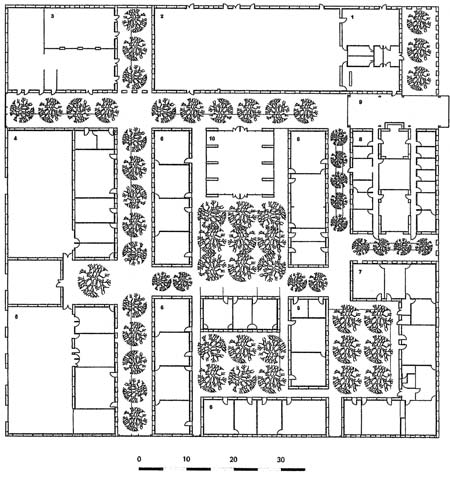

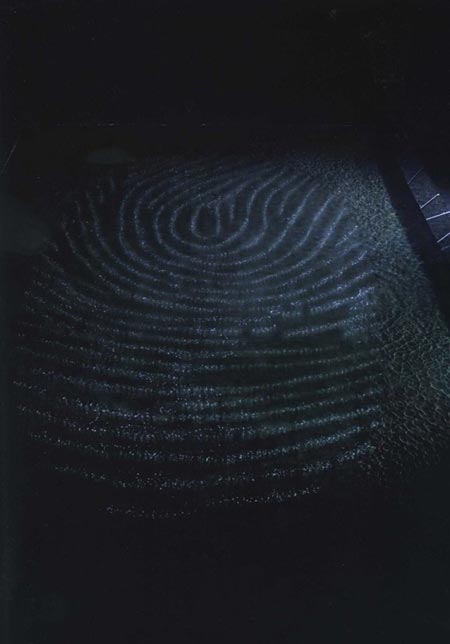

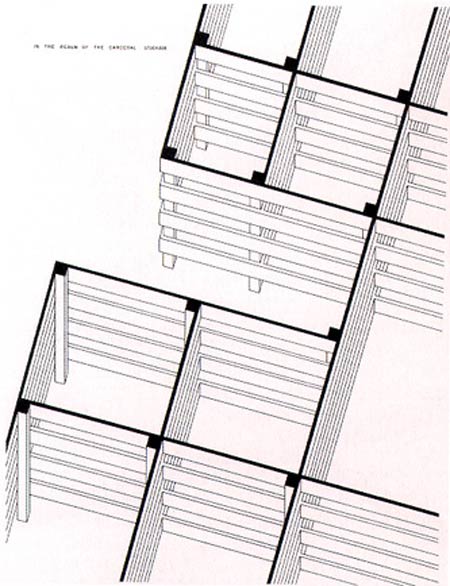

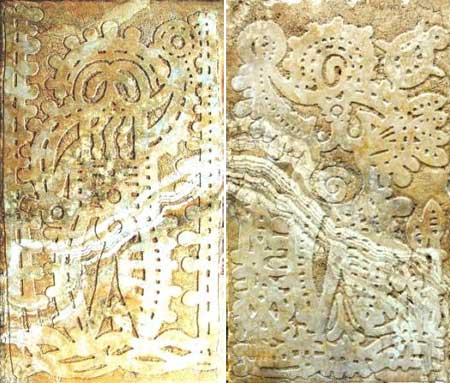

Il sistema difensivo – L’intera area dell’antica città di Cefalù fu difesa, probabilmente, fin dalle origini, da possenti mura di fortificazioni in opera poligonale che, integrando la difesa naturale della Rocca, proteggevano la città dagli altri lati e lungo la costa. Queste mura valsero a Cefalù la denominazione di ????????, ovvero fortezza, ed erano ancora visibili nel sec. IX quando giunsero gli Arabi, tanto che il geografo arabo Edrisi potè descrivere Cefalù come una fortezza […] fabbricata sopra scogli contigui alla riva del mare. La cinta muraria continuò ad essere utilizzata, con opportuni restauri ed integrazioni, fino all’Ottocento, come testimoniano diverse testimonianze grafiche, come la celebre veduta prospettica pubblicata dal Passafiume nel 1645. Le antiche mura seguono la linea della costa, impostandosi direttamente sulla scogliera, per piegare poi verso la Rocca, a cui si saldano in corrispondenza di larghe fenditure naturali. Questo circuito, malgrado i numerosi rifacimenti, non pare aver subito nel tempo deviazione alcuna dal suo originario tracciato. La caratteristica essenziale è una certa linearità dei vari tratti, rinforzati, nelle deviazioni indispensabili, da torrette sporgenti dalla cortina e notevolmente sviluppate nel senso della larghezza, nonchè da veri e propri baluardi presso gli angoli. Almeno fino al Seicento lungo le mura si aprivano quattro porte: due verso Sud, la Porta I, detta porta terra, a piazza Garibaldi, e la Porta II, detta dell’arena o d’Ossuna, a piazza Cristoforo Colombo; un’altra sul mare, verso Ovest, la Porta III, detta della marina o Pescara; infine, verso Est, la Porta IV o della giudecca, presso la chiesetta di S. Antonio. Presumibilmente queste porte, all’epoca della fondazione della città, ne costituivano i quattro accessi. La datazione delle mura di Cefalù ha subito nel tempo notevoli variazioni. Infatti dalle cronologie ottocentesche che le riferivano a periodi precedenti alla colonizzazione greca, si è passati da parte di alcuni studiosi ad una generica datazione intorno ai secc. VI-V a.C., anche se non manca qualche voce isolata riguardo datazioni più basse o più alte. I resti pervenutici sono ben distinguibili secondo differenti tecniche costruttive: una di tipo poligonale; l’altra in opera ciclopica. Le mura sono realizzate mediante un doppio paramento di blocchi di notevoli dimensioni ricavati della Rocca stessa, da dove sono forse stati fatti rotolare e disposti, senza uso di malta, secondo piani di posa per lo più orizzontali, a parte l’integrazione con blocchi più piccoli laddove necessario per livellare la differente altezza dei massi. Essi hanno forma trapezoidale, con i lati a taglio continuo e con la faccia esterna parzialmente sbozzata.

Cefalù: muratura in opera ciclopica.

[photogallery]cinte_album_1[/photogallery]

Bibliografia

NATOLI L., La struttura urbana di Cefalù, in “Sicilia“, LXXII (1973).

PURPURA G., Le cave di pietra della Rocca di Cefalù, in “Sicilia Archeologica”, 37 (1978).

TULLIO A., Saggio sulla topografia e sulle antichità di Cefalù, in “Kòkalos”, XX (1974);

“Topografia antica e moderna di Cefalù: rapporti e problemi”, Atti del Convegno per la difesa dei Beni Culturali di Cefalù (Cefalù 7-9 agosto 1976), Cefalù 1977;

Cefalù – Necropoli. Campagne di scavo 1976-1978, in “Sicilia Archeologica”, 40 (1979);

La necropoli ellenistico-romana di Cefalù – scavi 1976-1979, in “Beni Culturali e Ambientali Sicilia”, I (1980);

Scavi e Ricerche a Cefalù (1984-1988), in “Kòkalos”, XXXIV-XXXV, 2 (1988-1989);

La Rocca incantata, in “Kalòs”, 6 (1993);

Scavi e Ricerche a Cefalù (1988-1993), in “Kòkalos”, XXXIX-XL, 2 (1993-1994);

Memoria di Cefalù. Antichità, Kefagrafica, Palermo 1994.

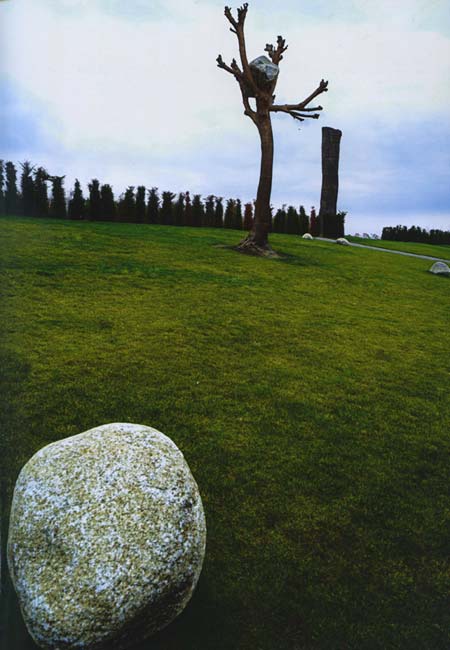

Eloro: muratura in opera rettangolare pseudo-isodoma.

ELORO

Profilo storico-topografico – La città di Eloro sorge su una bassa collina, circa m 20 sul livello del mare, lungo la costa a Sud-Est di Noto, a circa m 400 a Nord della foce del fiume Tellaro. Eloro fu occupata da Siracusa verso la fine del sec. VIII a.C. e l’inizio del sec. VII a.C., con la funzione di dominare da un ripido colle la via Elorina e isolare il centro siculo di Finocchito. Sono scarse le notizie delle fonti storiche su Eloro; la menzione più antica è in Pindaro, mentre Erodoto ci dà il primo puntuale riferimento a un fatto storico: nel territorio di Eloro nel 493 a.C., Ippocrate di Gela sconfisse i Siracusani. Nel 263 a.C. in virtù del trattato di pace fra Ierone e Roma rimane annessa a Siracusa e nel 214 a.C. si arrende a Marcello. La colonia di Eloro dimostra un adattamento della pianta urbana alla natura del terreno. La fondazione della città aveva come scopo principale l’occupazione e la coltivazione della ricca pianura che si estende a sud di Siracusa. Si noterà che gli assi di circolazione hanno seguito le curve di livello, e benchè le ricerche siano state ancora limitate, si può supporre che la rete urbana era meno rigida di quanto non lo fosse in altri esempi siciliani. Lo stesso adattamento al terreno si verifica nella disposizione del bellissimo insieme architettonico all’estremità Sud-Ovest della dorsale occupata dalla città; la sua composizione evoca lo spirito ed i metodi degli architetti di Pergamo nella volontà e nell’arte di adattare l’architettura al paesaggio.

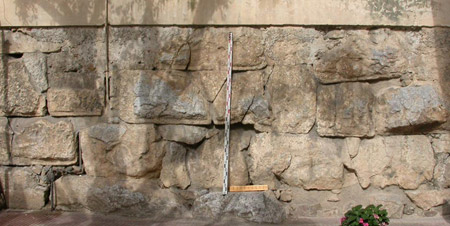

Il sistema difensivo – L’abitato, che copre una superficie di appena 10 ettari, è circondato da una fortificazione, lunga m 1400, il cui primo impianto, conservato presso la porta settentrionale, risale al sec. VI a.C. Di questa fase più antica si conserva un tratto costituito da due cortine larghe m 2,80 ad èmplekton, e da una porta collocata sul versante occidentale, chiusa in seguito alla ristrutturazione del sec. IV a.C. A quest’ultima fase risalgono le torri quadrate, aggettanti rispetto alle mura, conservate lungo questo tratto della fortificazione. Sono state riconosciute due porte, una a Nord e l’altra a Sud, la prima in direzione di Siracusa, la seconda, presso la torre Stampaci, verso la foce del fiume Tellaro. Le due porte sono attraversate dalla Via Elorina il cui tracciato, realizzato sul fondo roccioso naturale in cui è ancora possibile vedere il solco lasciato dalle ruote dei carri, presenta un percorso sinuoso che si adatta alla morfologia del terreno. In questi ultimi anni è stato possibile documentare la presenza del circuito murario delle fortificazioni anche sul lato meridionale della città, praticamente fino alla torre Stampaci. Non vi sono ulteriori possibilità di migliorare le conoscenze sul lato Est della città, in quanto fenomeni di frana abbastanza consistenti nel corso dei secoli hanno fatto rovinare in mare non solo le fortificazioni, ma anche una fascia di suolo urbano. Presso la torre Stampaci sono stati ubicati un tratto di strada avente direzione Nord-Sud e una parte del sito di una porta, la meridionale, in parte distrutta da un canale di bonifica costruito nel 1933. Attraverso questa porta era possibile raggiungere la foce del Tellaro Della cinta muraria arcaica di Eloro si conosce solo un tratto identificato lungo il margine Nord-occidentale della città; esso è costruito con conci di calcare messi in opera con tecnica pseudoisodomica e formanti una duplice cortina con sacco interno riempito a pietrame. Lo spessore totale è di m 2,80; la presenza accertata del paramento interno, impostato ad un livello più alto rispetto a quello della cortina esterna e l’assestamento verticale dei blocchi, indicano una struttura muraria diversa da quella di Lentini e di Megara Iblea, e più vicina alla tipologia corrente nel sec. V a.C. Sarebbero auspicabili ulteriori indagini per un controllo dei dati forniti dai primi saggi, molto limitati, i cui materiali sono stati datati al terzo quarto del sec. VI a.C. La cinta muraria fu ricostruita nel sec. IV a.C. riutilizzando le mura arcaiche alle quali fu addossata all’esterno una nuova cinta muraria formata da grandi conci di calcare bianco posti di testa; le dimensioni dei blocchi (in media m 1,00×0,50×0,50) sono inferiori in lunghezza di poco meno di un terzo rispetto a quelle dei blocchi adoperati a Lentini nelle fondazioni della cinta muraria dell’acropoli sul versante orientale del colle San Mauro, ma la tecnica utilizzata è identica, cosicchè, nei tre filari che si conservano, si ha la medesima struttura.

Eloro: muratura in opera rettangolare irregolare.

[photogallery]cinte_album_2[/photogallery]

Bibliografia

CERCHIAI L., JANNELLI L., LONGO F., Città greche della Magna Grecia e della Sicilia, Arsenale, Verona 2002.

CORSARO M., “Eloro”, in Nenci G., Vallet G., Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle Isole Tirreniche, VII, Pisa-Roma 1989.

MARTIN R., PELAGATTI P., VALLET G., VOZA G., “Le strutture urbane e il loro rapporto con la storia”, in Gabba E., Vallet G. (a cura di), Storia della Sicilia, I, 2, Società Editrice Storia di Napoli e della Sicilia, Napoli 1979.

ORSI P., Eloro, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1965;

Eloro, in “Bollettino d’Arte“, LI (1966).

VOZA G., “Eloro”, in Gabba E., Vallet G. (a cura di), Storia della Sicilia, I, 3, Società Editrice Storia di Napoli e della Sicilia, Napoli 1979;

Eloro, in “Kòkalos”, XXVI-XXVII (1980-1981).

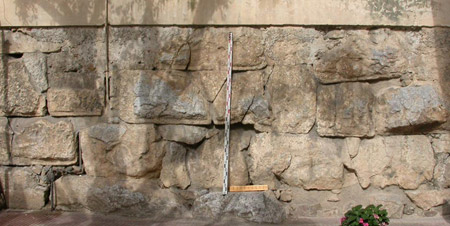

Gela: muratura in opera rettangolare pseudo-isodoma.

GELA

Profilo storico-topografico – La città di Gela viene fondata nel 689 a.C. da coloni rodio-cretesi guidati da Antifemo e da Cretesi guidati da Antimo. La fondazione della città non avviene in maniera pacifica, ma in seguito a scontri con le popolazioni indigene. Nel 405 a.C. lo scontro tra Dionigi di Siracusa e i Cartaginesi guidati da Amilcare ha come conseguenza la distruzione della città, rasa al suolo dopo la sconfitta siracusana. Gela ha modo di riprendersi solo nella metà del sec. IV a.C. grazie a Timoleonte che rifonda la città inviando un contingente proveniente da Ceo. Occupata da Agatocle nel 311-310 a.C., viene poi definitivamente distrutta nel 280 a.C. da Finzia, tiranno di Agrigento, che trasferisce gli abitanti nella nuova città di Finziale, presso l’attuale Licata.

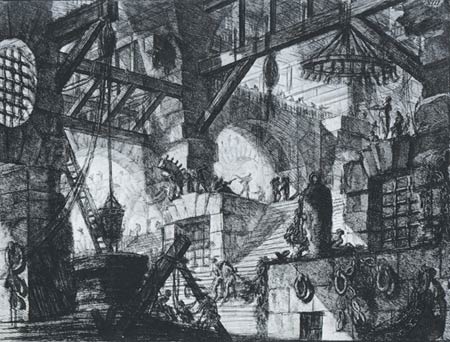

Il sistema difensivo – Le fortificazioni di Gela rappresentano un’opera di architettura militare unica nel suo genere e uno straordinario esempio di struttura muraria a tecnica mista. Il tratto meglio conservato di questa notevole opera di fortificazione è stato messo in luce a Capo Soprano; esso ha uno sviluppo lineare di circa m 360, uno spessore di circa m 3,00 e si è conservato in buone condizioni, per un’altezza media di m 3,20, poichè rimase sepolto da una spessa coltre di sabbia. La cortina muraria messa in luce è costituita inferiormente da due paramenti di blocchi di calcarenite, con riempimento di pietrame e terra; la sopraelevazione è in mattoni crudi, disposti a corsi regolari, perfettamente isodomi, legati da argilla e sabbia di colore scuro, originariamente ricoperti da un’intonacatura di colore rosso. Il lato meridionale del muro era difeso da torri, a pianta rettangolare, distribuite lungo la cortina per rafforzare le difese degli ingressi. Inoltre, furono costruite due torrette insieme alla struttura di fortificazione; altre due furono aggiunte successivamente, forse durante la conquista di Agatocle. A questi avvenimenti sono stati riferiti sia le brecce aperte sul versante meridionale della struttura, sia alcune casermette in mattoni crudi realizzate all’interno della cinta muraria, lungo il lato nord, ed inoltre la costruzione di un tratto di muro a contrafforti, in conci lapidei che si addossa a Sud-Est alla cortina timoleontea. Due ingressi si aprivano nella cortina muraria: il primo è una porta di tipo dritto e stipiti ad ante, coperta da architrave, che fu murata a più riprese con mattoni crudi; la seconda è una postierla con copertura ad arco ogivale, che venne tamponata, per motivi di sicurezza, in un momento successivo alla sua stessa realizzazione. In mancanza di dati di scavo più precisi e di un’indagine approfondita sulle fondazioni della cortina lapidea, gli studiosi avanzano due ipotesi circa la datazione della cinta muraria: da alcuni è stata assegnata ad età timoleontea, sulla base dei materiali ceramici e delle litre d’argento di Gela e di Siracusa circolanti proprio nella seconda metà del sec. IV a.C. e ritrovate nei depositi votivi alla base del muro, attribuendo i successivi rifacimenti e trasformazioni ad Agatocle, sulla base dei reperti ritrovati nello strato di sabbia, che aveva in parte obliterato la struttura lapidea, e su una serie di osservazioni fatte sulla sopraelevazione in mattoni crudi, che subì aggiunte e occlusioni nelle merlature; altri studiosi, invece, datano l’opera muraria al sec. V a.C. ed attribuiscono le trasformazioni agli eventi della guerra punica.

Gela: muratura in mattoni crudi con basamento in opera rettangolare pseudo-isodoma.

[photogallery]cinte_album_3[/photogallery]

Bibliografia

CECHIAI L., JANNELLI L., LONGO F., Città greche della Magna Grecia e della Sicilia, Arsenale, Verona 2002.

CORDANO F., Note per la fondazione di Gela, in “Miscellanea greca e romana“, VII (1982).

FIORENTINI G., Gela, la città antica e il suo territorio, Il Museo, Palermo 1985.

GRIFFO P., Gela. Destino di una città greca di Sicilia, Stringa, Genova 1963.

MARTIN R., PELAGATTI P., VALLET G., VOZA G., “Le città greche. Gela”, in Gabba E., Vallet G. (a cura di), Storia della Sicilia, I, 3, Società Editrice Storia di Napoli e della Sicilia, Napoli 1979.

NAVARRA G., E Gela e Katagela, in “Mitteilungen des deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung“, LXXXII (1975).

PANVINI R., ?É???, Storia e archeologia dell’antica Gela, SEI, Torino 1996.

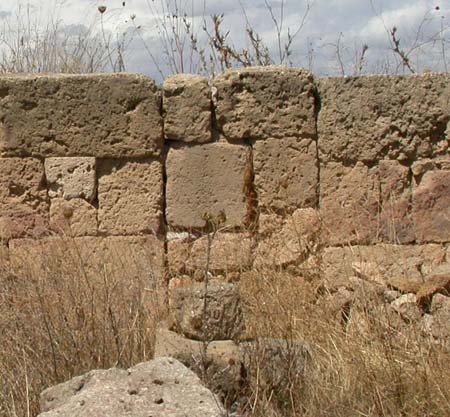

Lentini: Muratura in opera rettangolare pseuo-isodoma.

LENTINI

Profilo storico-topografico – La fondazione di Leontini, unica colonia primaria greca non costiera, avviene nel 729 a.C., ad opera di coloni calcidesi; infatti, secondo Tucidide, cinque anni dopo la fondazione di Siracusa, i Calcidesi venuti da Naxos e comandati dall’ecista Teocle fondano Leontini, avendo cacciato i Siculi. Per quanto riguarda la storia della città a partire dal sec. VI a.C. fino all’epoca classica, sappiamo poco. Nel sec. V a.C., la città viene assoggettata da Siracusa. Dopo il crollo della tirannia dei Dinomenidi, la città si libera dell’egemonia siracusana e stringe alleanza con altre città calcidesi e soprattutto con Atene. Le grandi tensioni sociali fra l’aristocrazia sostenitrice di Atene e il popolo favorevole a Siracusa, sfociano nella cacciata dell’aristocrazia da Leontini e determinano una nuova spedizione ateniese che si concluderà con la vittoria di Siracusa. Dopo l’incursione cartaginese del 409 a.C., Siracusa trasferisce a Leontini gli abitanti di Agrigento, di Gela e di Camarina sfuggiti alla distruzione delle loro città. La politica imperialista di Dionigi segnerà un’ulteriore momento di decadenza per Leontini: la città cercherà di opporre resistenza al tiranno siracusano, che decide di trapiantarne i cittadini a Siracusa, insediando a Leontini 10.000 mercenari1. Nel sec. IV la città commette l’errore di schierarsi contro Timoleonte, perdendo ancora una volta la libertà e subendo il trasferimento dei suoi abitanti a Siracusa. Dopo il 311 a.C. passò sotto l’egemonia di Cartagine. Sotto Ierone II, dal 263 al 216 a.C., godette di un periodo di pace che terminò durante la seconda guerra punica: essendosi opposta a Roma, Marcello assalì la città, saccheggiandola e massacrandone gli abitanti.

Il sistema difensivo

I resti dell’antica fortificazione di Leontini si conservano nella parte meridionale della valle San Mauro e sul versante sud-orientale del colle San Mauro, e, per un breve tratto, sul versante sud-occidentale del colle Metapiccola, conservandoci, nel complesso, una serie di opere militari che si succedono dalla prima metà del sec. VI a.C. fino all’età ellenistica. A parte le specifiche diversità riscontrabili nelle tecniche costruttive e nell’adattamento alle esigenze dello sviluppo della poliorcetica, esse si differenziano nel loro impianto a seconda che obbediscano a due opposte esigenze: da un lato, la difesa della città nel suo complesso, dall’altro la sua occupazione ed il suo controllo. L’opera a tenaglia di età arcaica e la sua ricostruzione della metà circa del sec. V a.C., riflettono le esigenze di autonomia e di difesa della città che, alleatasi con Atene, diventò punto di riferimento del movimento antisiracusano; l’abbandono del fondo valle e l’arroccamento della fortificazione sul colle San Mauro sono la conseguenza della riconquista dionigiana e della trasformazione di Leontini in phrourion di Siracusa.La cinta muraria di epoca arcaica, che risale ad un periodo compreso tra la fine del sec. VII e la prima metà del sec. VI a.C., seguiva il margine delle due alture che fiancheggiavano la valle San Mauro, dove formava una profonda rientranza nella quale si apriva la porta della città, la cosiddetta Porta Siracusa. Essa si apriva, quindi, nel tratto più arretrato della fortificazione, secondo il modello detto “a tenaglia”, con la porta in posizione centrale, le due ali della fortificazione che, convergendo sulla porta, sbarravano l’accesso alla valle e due piccole torri, una semicircolare ad ovest, l’altra rettangolare ad est, che, a quote diverse, permettevano di avere un controllo quasi totale dell’accesso al fondo valle, quindi alla città.

Agli inizi del sec. V a.C., il muro trasversale che chiudeva l’accesso alla valle collegando l’ala occidentale dell’opera a tenaglia con la porta, fu demolito. Tale demolizione è legata alla conquista della città da parte di Ippocrate, fra il 498 e il 494 a.C. Nella metà del sec. V il muro venne ricostruito a circa m 14,00 più a Sud rispetto al precedente. Questo muro presenta uno spessore di m 2,00 e un doppio paramento perfettamente verticale. Il muro di sec. V non si conserva intatto: a partire dall’incastro con il muro di sec. VI a.C., dopo un tratto di circa m 14,00, presenta una lacuna di m 8,40 ed un successivo tratto di m 16,50.

A Lentini sono presenti i resti di diverse torri, databili fra il sec. VI e il sec. IV, di forma prevalentemente quadrata, anche se esistono i resti una torretta semicircolare. Quest’ultima appartiene alla prima fortificazione di sec. VI; di essa si conserva il filare di fondazione, di fattura piuttosto grezza, con blocchi della dimensione media di m 0,40 – 0,50 e dell’altezza di circa m 0,50 Alla fortificazione del sec. V appartengono le due torri costruite sempre sul lato orientale della porta. Quella più vicina alla porta, delle dimensioni m 9,00×8,50, si suppone faccia parte del tipo con muri interni a croce greca, realizzando così 4 ambienti di circa m 3×3; sono identificabili soltanto due vani sul lato sud-ovest, mentre nel lato nord-est non vi sono tracce di muri divisori: appare forse più probabile che fosse divisa internamente in tre ambienti, secondo la tipologia a T. L’altra torre, delle dimensioni di m 7,00×700, di cui ci è pervenuto molto poco, sembra poco probabile che avesse una ripartizione interna a croce greca, da cui si sarebbero ricavati ambienti di circa m 1,50×1,50; poteva essere o ad unico ambiente o divisa in due parti. I resti delle tre torri che si trovano a sud del colle San Mauro, appartengono alla fortificazione del sec. IV. I materiali e la tecnica costruttiva. I paramenti murari del sec. VI a.C. presentano, fondamentalmente, un paramento a faccia singola con riempimento interno appoggiato al pendio. Infatti, il muro che corre lungo il lato ovest del colle San Mauro, a sud della torretta semicircolare ha un paramento esterno a scarpa, con una inclinazione della faccia esterna di circa 7° rispetto alla verticale, a faccia singola, con riempimento di pietrame tra il muro e il pendio. È realizzato in conci non perfettamente regolari, della lunghezza media di m 0,70-0,80, che formano filari con altezze variabili da m 0,40 a m 0,50, per un’altezza massima di m 3,40 al settimo filare e nella faccia interna hanno profondità diverse, sicuramente per favorire la presa nel terreno di riempimento e rendere più solidale la struttura. I blocchi, in pietra da taglio, presentano un assestamento di tipo pseudo-isodomico, con letti e giunti ben lavorati e perfettamente combacianti.

La tecnica costruttiva impiegata nelle costruzioni della seconda metà del sec. V a.C., presenta delle diversità rispetto a quella impiegata nelle opere di sec. VI. Il nuovo muro di sbarramento della valle San Mauro, costruito a circa m 14 più a sud rispetto al precedente, presenta una struttura a doppio paramento con riempimento di pietrame. Il prospetto sud appare realizzato con blocchi di pezzatura varia che risultano essere molto più grandi o molto più piccoli di quelli di sec. VI. Non si può parlare di un allettamento per filari regolari, visto che i blocchi hanno dimensioni che vanno da m 1,30×0,60 a m 0,50×0,30. In generale, il nuovo muro di sbarramento della valle San Mauro era realizzato con una tecnica che prevedeva l’utilizzo di due facce e di un riempimento nella zona centrale, un vero e proprio muro ad emplekton, in cui alcuni dei blocchi delle facce esterne sono inseriti nello spessore del muro conferendogli una maggiore solidità.

Lentini: Muratura in opera rettangolare pseuo-isodoma.

[photogallery]cinte_album_4[/photogallery]

Bibliografia

ADAM J.P., L’architecture militaire greque, Picard, Paris 1982.

MARITN R., PELAGATTI P., VALLET G., VOZA G., “Le città greche. Lentini”, in Gabba E., Vallet G., Storia della Sicilia, I, 3, Società Editrice Storia di Napoli e della Sicilia, Napoli 1979.

RIZZA G., “Osservazioni sull’architettura e sull’impianto urbano di Leontini in età arcaica”, in Rizza G. (a cura di) Architettura e urbanistica nella Sicilia greca arcaica, Atti della 3a Riunione Scientifica della Scuola di Perfezionamento in Archeologia Classica dell’Università di Catania (Siracusa, 11–14 dicembre 1980),

“Cronache di Archeologia”, 19, 1980, Catania 1994.

RIZZA S., Studi sulle fortificazioni greche di Leontini, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Catania 2000.

TRÈZINY H., “L’architettura militare greca in occidente”, in (a cura di) Pugliese Carratelli G., I Greci in Occidente, Bompiani, Milano 1996.

Nota

1 Diod., XIV, 58, 1.

Megara Iblea: muratura in opera rettangolare pseudo-isodoma di epoca arcaica.

MEGARA IBLEA

Profilo storico-topografico – Secondo quanto ci tramanda Tucidide, la città sarebbe stata fondata da coloni provenienti da Megara Nisea,, cinque anni dopo la fondazione di Siracusa, quindi nel 728 a.C. La città di Megara Iblea cento anni dopo la sua fondazione, fonderà la città di Selinunte. Da un passo di Polieno sappiamo che vi fu una guerra contro Lentini verso il sec. VII a.C., sotto il tiranno Panaitios. Non sappiamo più nulla fino alla distruzione della città ad opera di Gelone, tiranno di Siracusa. Secondo Erodono, dopo il sacco della città, Gelone portò con sè tutti i Megaresi. Ad eccezione di un fortino costruito dai Siracusani al tempo della spedizione ateniese in Sicilia, il sito rimase deserto fino alla fondazione di una nuova colonia ad opera di Timoleonte. Il nome di Megara Iblea appare raramente nei testi antichi per tutto il periodo ellenistico. Il primo a farne menzione è Diodoro, quando riferisce degli attacchi dei Cartaginesi contro Siracusa, dicendo che vi fu una battaglia navale al largo delle coste di Megara. Nel sec. III a.C. faceva parte del regno di Ierone II e all’epoca dell’assedio dei Romani contro Siracusa Marcello la prese d’assalto e la distrusse completamente.

Il sistema difensivo – La città conserva due cinte murarie: una di epoca arcaica ed una di epoca ellenistica. La cinta muraria risalente al sec. VI a.C. presenta un paramento costituito da blocchi di taglio regolare con una inclinazione a scarpa. Se ne conserva un lungo tratto a Nord della porta. Si tratta di una cortina muraria costituita da un muro a doppio paramento e riempimento a sacco, della larghezza di m 2,80. La cortina muraria presenta cinque torri circolari che presentano un diametro che oscilla fra m 5,79 e m 7,70 e sono costruite ad intervalli compresi tra m 37,00 e m 50,00. Le distanze, ritenute compatibili per un lancio incrociato di frecce, sembrano pertanto calcolate in rapporto alla difesa del tratto di cortina fra due torri. Da questo punto di vista la fortificazione di Megara appare più moderna, più solida e più studiata di quella di Lentini. L’altezza delle mura doveva essere di m 5,00 circa. L’accesso alla città si praticava attraverso una porta lunga circa m 11,00. La cinta muraria di età ellenistica presentano un paramento con due o tre assise di blocchi, di cui un certo numero sono di reimpiego: si tratta di blocchi di pietra bianca che appartenevano all’elevato di edifici arcaici. Le fondazioni sono incastrate nella roccia, tagliata in modo molto irregolare e le due pareti delle mura sono solidamente unite tra di loro da muri trasversali fatti di grossi blocchi di lunghezza irregolare, variabili da m 2,50 a m 4,00 circa. Il riempimento interno di queste divisioni è composto da pietre, da frammenti di reimpiego e da terra ben calcata . Sono presenti sette torri quadrangolari costruiti in grossi blocchi e divise in quattro scomparti da muri interni.

Megara Iblea: muratura in opera rettangolare pseudo-isodoma di epoca ellenistica.

[photogallery]cinte_album_5[/photogallery]

Bibliografia

ADAMESTEANU D., “Quadro storico delle fortificazioni greche della Sicilia e della Magna Grecia”, in Leriche P., Treziny H., La fortification dans l’histoire du monde grec, CNRS, Napoli 1984.

CERCHIAI L., JANNELLI L., LONGO F., Città greche della Magna Grecia e della Sicilia, Arsenale, Verona 2002.

GRAS M., TRÉZINY H., “Megara Hyblaea”, in Greco E. (a cura di), La città greca antica. Istituzioni, società, forme urbane, Donzelli, Roma 1999.

MANNI E., Da Megara a Selinunte, in “Kòkalos”, XXI (1975).

TRÉZINY H., “Les tecniques grecques de fortification et leur diffusion a la pèriphèrie du monde grec d’occident”, in Leriche P., Treziny H., La fortification dans l’histoire du monde grec, CNRS, Napoli, 1984.

VALLET G., “Le città greche. Megara Iblea”, in Gabba E., Vallet G. (a cura di), Storia della Sicilia, I, 3, Società Editrice Storia di Napoli e della Sicilia, Napoli 1979.

VALLET G., VILLARD F., AUBERSON P., Mègara Hyblaea I. Le quartier de l’Agora archaïque, Roma 1977;

Megara Iblea. Guida degli scavi, Roma, 1983.

Morgantina: muratura in opera rettangolare irregolare.

MORGANTINA

Profilo storico-topografico – A Morgantina sono individuabili due aree ben distinte, che corrispondono alle due fasi principali della Città: l’insediamento antico sulla “la Cittadella” e quello ellenistico-romano a Sella Orlando. L’insediamento più antico ha le sue origini nella tarda età del bronzo, quando alcune popolazioni provenienti dall’Italia meridionale si insediarono in questo territorio. Costoro ben presto dovettero venire in contatto con le popolazioni greche presenti sulle coste siciliane, con enormi ripercussioni sullo sviluppo economico e culturale del centro. Intorno alla metà del sec. VI a.C. è documentata l’esistenza di un primo insediamento greco all’interno del villaggio indigeno. In questo periodo sorgono sull’acropoli piccoli tempietti decorati da terrecotte architettoniche e modeste case a cortile. Un piccolo santuario arcaico con edifici dislocati in un’area terrazzata è invece collocato in contrada San Francesco. L’insediamento subisce una prima distruzione alla fine del sec. VI a .C., probabilmente ad opera di Ippocrate di Gela. Alla metà del sec. V a.C. Morgantina viene conquistata da Ducezio, re indigeno che riesce a riunire i Siculi in una confederazione. Gli scavi archeologici indicano che l’insediamento sulla Cittadella viene abbandonato proprio in questo periodo, con la ragionevole conclusione che, dietro l’abbandono della Cittadella, c’era la volontà di Ducezio. Gli scavi sul pianoro di Sella Orlando hanno portato alla luce edifici e materiale archeologico databile allo stesso periodo, in quantità sufficiente per indicare che la seconda città di Morgantina, sul nuovo sito, è stata fondata nello stesso periodo in cui fu abbandonata la Cittadella, cioè verso la metà del sec. V a.C. L’avventura di Ducezio non dura a lungo; sconfitto da Agrigentini e Siracusani nel 451 a.C. è costretto ad abbandonare l’isola e a lasciare Morgantina nelle mani dei Siracusani. Dopo la pace di Gela, Siracusa cede la città a Camarina. Nel 396 a.C. Morgantina è conquistata da Dionigi I di Siracusa, ma appena quattro anni più tardi, nel 392 a.C, la città si allea con il generale cartaginese Magone, proprio contro Siracusa. Nel corso della seconda guerra punica Morgantina viene occupata dai Romani, ai quali dopo si ribella. Conquistata nuovamente è consegnata a un gruppo di soldati spagnoli. La città riduce in questa fase la sua estensione e molti quartieri vengono completamente abbandonati.

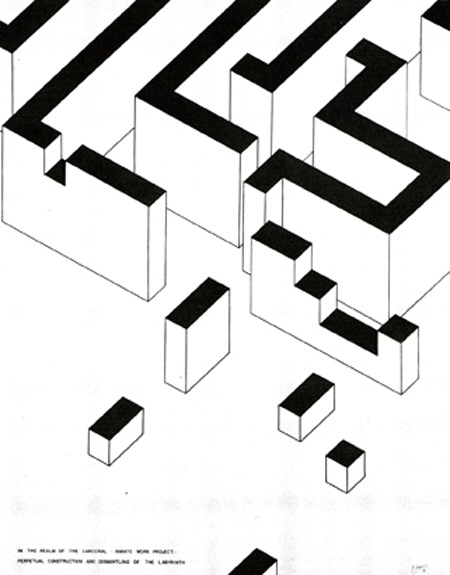

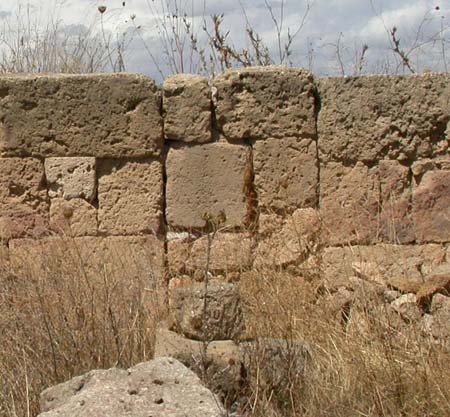

Il sistema difensivo – Nel sec. IV a.C. tutto il pianoro fu circondato da un muro difensivo, più volte riparato e potenziato nel secolo successivo. Numerosi tratti delle mura sono ben conservati, in particolare sul lato meridionale dove un rudere raggiunge l’altezza di più di quattro metri o sul lato settentrionale in corrispondenza della contrada S. Francesco, in cui lo spessore raggiunge i due metri e in altri punti lo spessore di m 3,75: prive di torri, ma fornite di bastioni, le mura erano realizzate a sacco, con una doppia cortina muraria e con un riempimento interno. Alla città si accedeva da quattro porte principali: dalla Porta Nord, di cui si è persa ogni traccia, che conduceva ai campi; dalla Porta Sud, la più munita per una migliore difesa dell’agorà, che conduceva alle sorgenti e ai campi; la Porta Est, che conduceva alla Cittadella e alle Necropoli; la Porta Ovest, che sicuramente consentiva un agevole accesso carrabile, di cui esiste un resto della muratura a sacco spessa circa due metri.

Morgantina:. muratura in opera rettangolare irregolare.

[photogallery]cinte_album_6[/photogallery]

Bibliografia

BELL M., Recenti scavi nell’agorà di Morgantina, in “Kòkalos”, XXX-XXI (1984-1985).

D’ANNEO G., Morgantina: guida storico-critica, Herbita, Palermo 1988.

RAFFIOTTA S., C’era una volta Morgantina, Papiro, Enna 1991.

SJÖQVIST E., STILLWELL R., Excavations at Serra Orlando, Preliminary Report I, in “American Journal of Archaeology“, 62 (1957);

I Greci a Morgantina, in “Kòkalos”, VIII (1962).

SPOSITO A. & AA.VV., Morgantina. Architettura e città ellenistiche, Palermo 1995.

SPOSITO A., Morgantina e Solunto. Analisi e problemi conservativi, Priulla, Palermo 2001.

Naxos: muratura in opera poligonale.

NAXOS

Profilo storico-topografico – La città di Naxos è indicata come la più antica colonia greca di Sicilia, fondata intorno al 734-33 a.C. Ippocrate di Gela, nei primi anni del sec. V a.C., nel suo programma di espansione che coinvolge tutta la costa orientale e in special modo le città calcidesi, attacca Naxos e Callipolis distruggendo probabilmente quest’ultima. Nel 476 il fratello di Gelone, Ierone, preleva i cittadini di Catania e di Naxos e li concentra a Leontinoi. Nel 460 a.C. con la caduta dei Dinomenidi e con il ritorno dei regimi democratici, gli antichi abitanti rientrano nella città e ha inizio un periodo di pace che durerà per circa 30 anni. Con l’inizio della spedizione ateniese in Sicilia, Naxos, alleata di Atene, subisce nel 425 a.C. un primo attacco da parte dell’esercito di Messana alleata di Siracusa, ma i Siculi accorrono in suo aiuto. Nel 415 a.C. gli Ateniesi guidati da Nicia vi trovano assistenza e vi pongono gli accampamenti, ma Naxos subirà la vendetta di Dionisio che riesce a prendere la città. Nel 403 a.C. Dionisio fece abbattere le mura, le torri e gli edifici affinchè non rimanesse nulla. La vita riprese tuttavia dopo qualche tempo. Non mancano resti databili ai primi secoli dell’Impero, da ricollegarsi alla mansio Naxos. indicata nell’Itinerario di Antonino, mentre l’attività di nuclei di vasai è stata documentata da scavi recenti, fino al sec. V-VI d. C., epoca in cui si perdono le tracce della frequentazione del sito.

Il sistema difensivo – Il perimetro delle mura recinge la penisola seguendo la costa, a Nord-Est e a Sud, e il corso del Santa Venera, a Ovest. Il tratto delle mura meglio conservato è quello occidentale che segue il basso corso del Santa Venera per circa m 300, mentre il tratto a monte, per circa m 200, sembra sia stato trascinato via dal corso del fiume che qui si accosta al perimetro dell’abitato e deve averne invaso i quartieri Nord-occidentali. È un’opera imponente che, oltre ad avere avuto la funzione di muro di difesa, doveva costituire un argine non sempre sufficiente contro le piene del fiume, ancora oggi molto frequenti. È costruita in pietra lavica ed ha una larghezza variabile intorno a m 4,60; presenta due paramenti dello spessore di m 1,80 ciascuno con riempimento a sacco. I massi in faccia vista, rozzamente sbozzati, sono di dimensioni considerevoli: alcuni raggiungono i m 2,00. All’estremità Sud-Occidentale il muro non fu costruito perchè inglobò i preesistenti muri di recinzione del santuario impiantandosi fin da sec. VII a.C. all’estrema periferia Sud-Occidentale della città presso la foce del Santa Venera. L’opera fu costruita infatti sul finire del sec. IV a.C. in previsione dell’attacco di Ippocrate di Gela, e dovette essere in uso per tutto il sec. V a.C. I Naxi vi si rinchiusero al momento dell’attacco dei Messeni nel 425 a.C. Delle porte siamo in grado di indicarne almeno tre sul lato occidentale e due in quello meridionale, mentre vi sono sicuri indizi di un ingresso a Nord-Est del tratto che costeggia la baia, quasi al centro. Le porte presentano in genere un’apertura di m 2,50 e sono in corrispondenza sia della rete viaria di età arcaica sta di quella di età classica che dovette tener conto di tali punti obbligati. Solo presso la porta occidentale N. 7 sono stati accertati elementi, purtroppo assai mal conservati, di una torre rettangolare sul lato sinistro per chi usciva dalla città.

Naxos: muratura in opera lesbia.

[photogallery]cinte_album_7[/photogallery]

Bibliografia

BELVEDERE O., Himera, Naxos, Camarina, tre casi di urbanistica coloniale, in “Xenia”, 14 (1987).

CONSOLO LANGHER S.N., Naxos di Sicilia. Profilo Storico, L’Erma di Bretschneider, Roma 1979.

LENTINI M.C., Giardini-Naxos. Storia e Archeologia della prima colonia greca in Sicilia, in “Archeologia Viva”, 17 (1991).

SCIBONA G., “Le città greche. Naxos”, in Gabba E., Vallet G. (a cura di), Storia della Sicilia, I, 3, Società Editrice Storia di Napoli e della Sicilia, Napoli 1979.

di Alberto Sposito* e Francesca Scalisi**

* Professore Ordinario, Facoltà di Architettura di Palermo

** Titolare di Assegno di Ricerca, Università di Palermo, D.P.C.E.