1 Aprile 2009

Opere di Architettura

British Museum Great Court

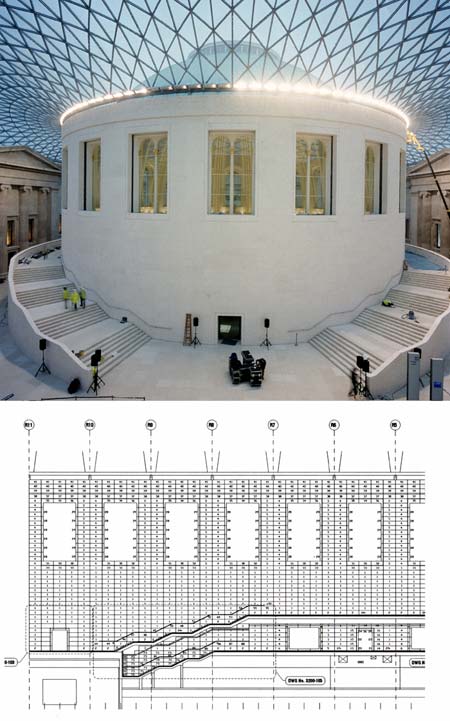

Scorcio della sala di lettura al centro della Great Court.

L’occasione del trasferimento della British Library nella nuova sede di St. Pancras ha creato le condizioni per un progetto di totale rifunzionalizzazione del British Museum curato da Sir Norman Foster tra il 1994 e il 2000. Al centro del museo, nella Great Court che dalla metà dell’Ottocento ospita la neogotica sala di lettura progettata da Sydney Smirke, Foster ha ideato una grande piazza coperta da una struttura vetrata e interamente pavimentata in lastre di un calcare iberico di colore chiaro e di grana finissima. Anche il volume cilindrico della sala di lettura è stato rivestito dello stesso litotipo e va a costituire il fulcro attorno a cui si sviluppano due nuove scalinate ellittiche che collegano i diversi livelli del museo.

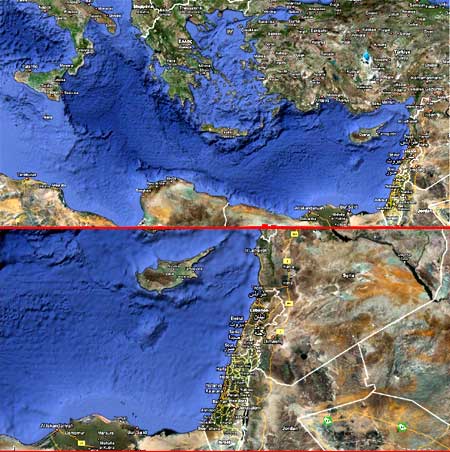

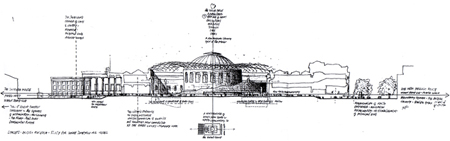

Sezione longitudinale del British Museum nell’immediato contesto urbano.

L’ampio spazio coperto agisce infatti da elemento connettivo e distributivo per i consistenti flussi di pubblico che attraversandolo possono raggiungere le diverse sezioni espositive, i servizi di ristoro e le nuove sale interrate destinate a conferenze e attività didattiche.

Il nuovo volto della Great Court è dominato da un’immagine di grande unitarietà; grazie al mantello di copertura trasparente, che come un velario lievemente rigonfio raccorda il volume cilindrico centrale con le facciate circostanti, e grazie al rivestimento litico continuo e omogeneo che fodera completamente le superfici verticali e orizzontali della piazza, le preesistenze e i nuovi spazi trovano un’organica fusione nel segno di un’atmosfera sobria, luminosa e rarefatta, caratterizzata dalla luce zenitale e dalla chiara dominante cromatica della pietra.

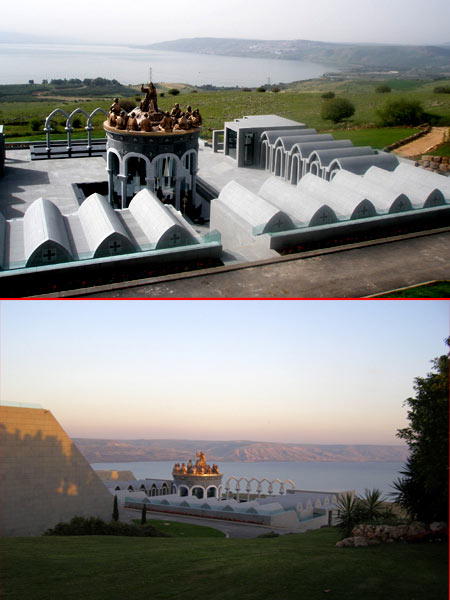

Vista generale e progetto esecutivo del rivestimento lapideo della sala di lettura (rielaborazione grafica Davide Turrini).

Il ruolo dello spazio reinterpretato da Foster non si limita ad una rilettura dell’immagine architettonica e ad un riordino dei percorsi di fruizione museale ma, inscrivendosi in un più ampio progetto di riqualificazione urbana operato tra il 1996 e il 2003, diviene il baricentro di una potente operazione di valorizzazione e raccordo di luoghi chiave della cultura londinese come Covent Garden, Trafalgar Square e, appunto, il British Museum.

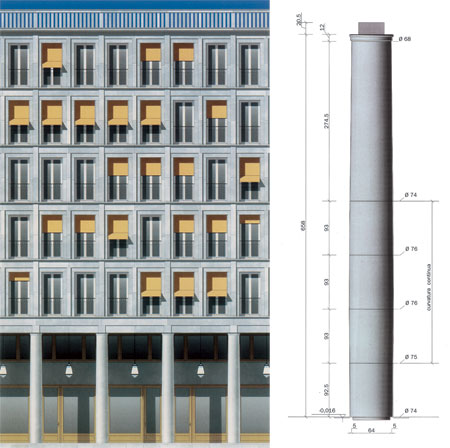

La consistente fornitura di pietra richiesta dal progetto di Foster per la Great Court è stata assicurata da Savema s.p.a., azienda di Pietrasanta leader nella escavazione e lavorazione dei lapidei. La realtà produttiva versiliese ha affiancato il team di progettazione sin dalla fase di redazione degli elaborati grafici esecutivi, mettendo in campo specifiche competenze tecniche nella ingegnerizzazione del progetto dei rivestimenti, delle pavimentazioni nonché delle scalinate di impianto ellittico che abbracciano la sala di lettura.

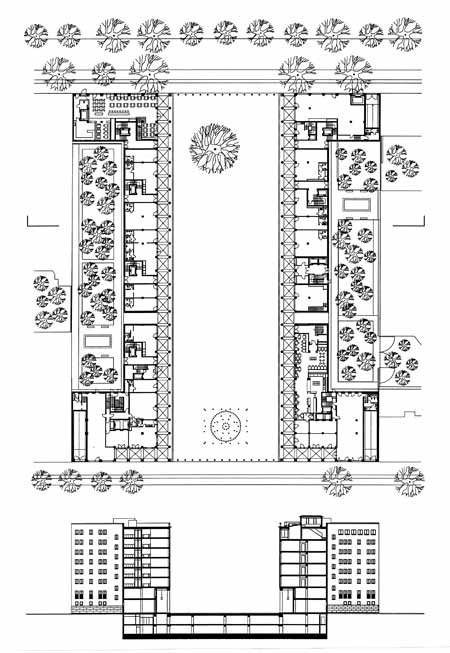

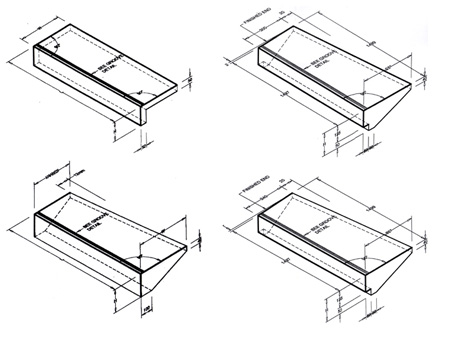

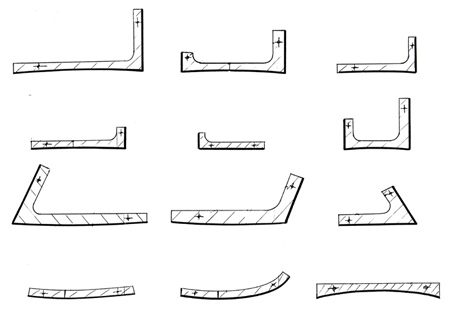

Abaci di componenti in pietra realizzati per la Great Court del British Museum: in alto, esecutivi dei masselli per le pedate delle scale; in basso, sezioni di elementi da rivestimento curvi o angolati (rielaborazioni grafiche Davide Turrini).

Durante le operazioni di costruzione il cantiere è stato approvvigionato con oltre 10.000 metri quadrati di lastre da pavimentazione di geometria radiale e pezzi per rivestimenti verticali caratterizzati da facce concave o convesse di curvatura diversificata. A tali elementi si sono poi aggiunte le forniture di masselli per le pedate delle scale e di pezzi speciali per corrimani litici di sezione complessa.

La pietra calcarea scelta per la realizzazione è stata accuratamente selezionata per garantire caratteristiche estetiche e prestazionali ottimali, sia in termini di omogeneità cromatica che di resistenza strutturale e durabilità (data la collocazione in spazi ad elevata affluenza di pubblico). Dopo le operazioni di taglio primario e secondario, tutti gli elementi sono stati modellati con l’ausilio di macchine a controllo numerico e sono stati sottoposti ad un trattamento finale di levigatura.

di Davide Turrini

Bibliografia di riferimento

David Jenkins (a cura di), On Foster… Foster on, Monaco-Berlino-Londra-New York, Prestel, 2000, pp. 814.

Norman Foster, Deyan Sudjic, Spencer De Grey, Norman Foster and the British Museum, Monaco-Berlino-Londra-New York, Prestel, 2001, pp. 120.

Massimiliano Campi, Norman Foster. Il disegno per la conoscenza di strutture complesse e di geometrie pure, Roma, Kappa, 2002, pp. 169.

David Jenkins (a cura di), Norman Foster: Works, Monaco-Berlino-Londra-New York, Prestel, 2003, voll. 4.

David Jenkins (a cura di), Norman Foster: Catalogue, Monaco-Berlino-Londra-New York, Prestel, 2005, pp. 259.

Giovanni Leoni, Norman Foster, Milano, Motta, 2008, pp. 119.

Vai a:

Foster and partners

Savema s.p.a.