4 Giugno 2008

Pietre dell'identità Pietre d`Italia Toscana

Bianco Lavagnina

La Cava Lavagnina nel Bacino di Gioia (Carrara).

[photogallery]lavagnina_album_1[/photogallery]

Aronta è quel ch’al ventre li s’atterga, che ne’ monti di Luni, dove ronca lo Carrarese che di sotto alberga ebbe tra ‘bianchi marmi la spelonca per sua dimora; onde a guardar le stelle e ‘l mar no li era la veduta tronca….”

(Dante Alighieri, Inferno, XX, 48)

Siamo arrivati nella Cava Lavagnina del Bacino di Colonnata (Carrara) da dove proviene il materiale del nostro studio: un marmo compatto, di colore bianco con leggere venature e sottili punteggiature più scure, che vanno dal grigio chiaro al grigio cupo. Il campione in analisi è stato estratto nella parte più orientale dei bacini carraresi, quella appunto di Colonnata, e precisamente nel grande complesso estrattivo di Gioia che si affaccia sul versante di Massa.

Colonnata: piccolo paese arroccato sulle Alpi Apuane… poche centinaia di abitanti (391 nel 1991) e borgo di indubbia origine romana con un nome dalle plurime etimologie, tutte incerte: secondo alcuni, infatti, deriverebbe dalla presenza in loco, in epoca romana, di una colonia di schiavi stanziati per la forzata escavazione del marmo; secondo altri, invece, il toponimo deriverebbe dai numerosi reperti di colonne anche romane rinvenute nella zona, a riprova che da sempre i materiali lapidei locali sono considerati tra i migliori, in virtù delle loro caratteristiche fisico-meccaniche, per la realizzazione di elementi architettonici.

Certamente le cave di Gioia sono le più grandi di tutto il complesso carrarino e numerose sono le tracce che esse recano di lavorazioni risalenti all’epoca romana.

Il bianchi venati di Carrara sono tra i materiali di più antico utilizzo, conosciuti un tempo come marmi di Luni, cittadina fondata a circa 5 km dalla attuale Carrara. Del loro uso si ha informazione certa a partire dal 48 a.C. quando Plinio il Vecchio, riferendosi alla costruzione della casa di Mamurra, scrive: “primum totis aedibus nullam nisi e marmore columnam habuisse et omnes solidas e Carystio aut Luniensi” (Naturalis Historia, XXXVI, 48) in virtù del fatto che il Mamurra aveva utilizzato solo colonne di marmo pieno di Caristo o di Luni.

Marmi ritenuti di grande pregio, alla stregua dei bianchi di Grecia a cui spesso erano associati nell’edificazione dei monumenti, come nel mausoleo dei Domizi in Campo Marzio, dove, accanto al sarcofago di Nerone in porfido e alla balaustra in marmo di Taso, fa bella mostra di sè l’ara in lunense.

Molto usati fin dalla prima metà del primo secolo a.C. fino al basso impero per realizzare anche sculture e preziosi oggetti d’uso.

Sarà però il Rinascimento a consacrare i marmi Carrarini grazie al mecenatismo dei Malaspina che fecero arrivare a Carrara i più grandi artisti dell’epoca per conoscere e godere della esaltante lavorabilità di questi materiale che, come esprimeva Michelangelo in maniera molto efficace “non ha l’ottimo artista alcun concetto ch’un marmo solo in se non circoscriva col suo soverchio, et solo à quello arriva, la man che ubbidisce all’intelletto”.

Ma oltre a Michelangelo, Leon Battista Alberti, Filippo Brunelleschi e molti altri artisti e architetti usarono questi materiali e li fecero conoscere ben oltre la Toscana facendoli diventare “i marmi bianchi” per antonomasia.

Descrizione macroscopica

Litotipo cristallino di origine metamorfica di colore di insieme bianco con venature talora ad andamento seghettato di dimensioni variabili da submillimetriche a plurimillimetriche, talora associate a plaghe e macchie di colore grigio scuro caratterizzate spesso da un aspetto indistinto. La grana è medio fine ed il materiale risulta essere particolarmente compatto e sano.

Non sono presenti tracce di fratturazioni.

Si riga con una lama metallica a giustificare una durezza media dei suoi costituenti pari a 3 della scala di Mohs e reagisce rapidamente in presenza di acido cloridrico ad indicare una composizione prevalentemente calcitica.

Aspetto del Bianco Lavagnina fotografato allo stereomicroscopio a 7 ingrandimenti. In evidenza l’andamento di una venatura.

[photogallery]lavagnina_album_2[/photogallery]

Descrizione microscopica

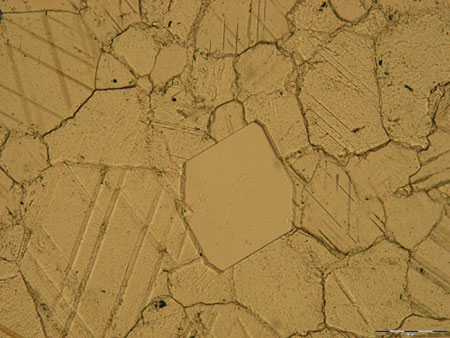

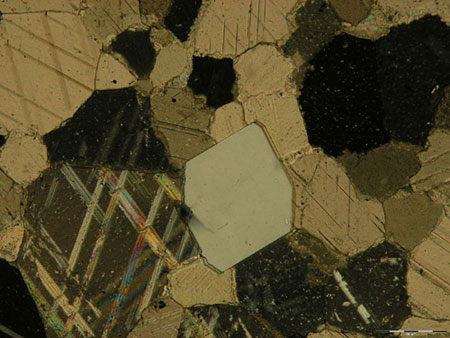

Litotipo metamorfico cristalloblastico, eteroblastico per la presenza, in differenti parti della sezione sottile, di individui porfiroblasti anche millimetrici, immersi all’interno di un mosaico cristallino particolarmente omogeneo dal punto di vista dimensionale con dimensioni medie pari a 300 ?m. La forma dei cristalloblasti è generalmente equigranulare poligonale e gli individui si presentano tendenzialmente isodiametrici a generare una struttura a mosaico nel cui interno spicca la presenza di rari individui a dimensioni maggiori.

Poichè le dimensioni dei blasti costituenti il materiale sono solitamente minori di 1 mm, la roccia può essere definita a grana fine.

Nella sezione si apprezzano locali discontinuità imputabili alla concentrazione di microgranulazioni calcitiche che sono solitamente associate a microgranuli costituiti da minerali opachi. Tali discontinuità sono la causa delle venature grigio scure che caratterizzano macroscopicamente il materiale.

I costituenti della roccia sono calcite, minerali opachi, quarzo e feldspati.

Calcite (circa il 99% dei costituenti la roccia secondo stima visiva). Ha una durezza Mohs pari a 3.

Campione di Bianco Lavagnina analizzato al microscopio a 10 ingrandimenti. Nella vista a nicols paralleli (in alto) il cristalloblasto al centro della sezione sottile è costituito da quarzo di neoformazione; esso si presenta limpido, privo di inclusioni ed euedrale. Nella vista a nicols incrociati (in basso) la luce polarizzata che investe la sezione sottile fa apparire il quarzo di colore grigio mentre tutto il resto nella foto è costituito da calcite.

La forma dei cristalli è prevalentemente subedrale ed euedrale e in subordine anedrale. Tali cristalloblasti calcitici hanno un range dimensionale variabile tra 100 µm e 800 ?m, anche se le dimensioni medie sono solitamente attestate attorno al valore di 300 ?m. Rare le eccezioni, con la presenza di porfiroblasti che possono raggiungere dimensioni pari a 5÷6 mm. Gli individui cristallini generano microstrutture granoblastiche localmente poligonali, raramente idioblastiche, con interfacce che convergono in giunzioni triple con angoli di 120 gradi, tipico di eventi di ricristallizzazione tendenti ad una riduzione dell’area superficiale dei granuli che costituiscono la roccia che subisce l’evento. Tale processo di ricristallizzazione provoca una riduzione della energia libera interna (“grain boundary area reduction”).

Le interfacce tra i cristalli risultano essere piane, e solo più raramente con curve ed anse. I rari porfiroblasti sono sempre calcitici, hanno dimensioni massime pari a 5,6 mm. Essi sono verosimilmente relitti, compatibili con soluzioni di pressione di basso grado (maggiore di 250°C) e con presenza di acqua in quanto tra le microstrutture presenti si osservano geminazioni parzialmente dissolte nel loro interno, ed anche lungo i bordi degli individui e piani di geminazione serrati associati a condizioni di ricristallizzazione di particelle per migrazione (“Grain Boundary Migration Recristallization”). Attorno a questi individui, si nota la crescita sintassiale di calcite lungo i bordi relitti con locali concentrazioni di microgranulazioni di opachi. Le tracce di sfaldatura sono iridescenti.

In coincidenza di quelle che sono le venature macroscopiche, si nota la presenza di microcristalli calcitici associati a microgranuli di opachi ad andamento prevalentemente isoorientato, mentre la presenza di cristalli dalla forma rombica lascia supporre che si possa avere anche una concomitante esistenza di individui dolomitici.

L’1% dei costituenti rimanenti è costituito nella maggior parte dei casi da microcristalli di opachi comunque troppo piccoli per essere riconosciuti anche ai massimi ingrandimenti, mentre a luce riflessa i minerali opachi di dimensioni maggiori, 40 µm, risultano essere costituiti da pirite.

Si notano anche tracce di quarzo euedrale di dimensioni massime pari a 0,3 mm, poligonali e con bordi piani e rari feldspati subedrali. In entrambi i casi gli individui si presentano limpidi, privi di inclusi, non deformati e quindi di origine singenetica.

Discontinuità: non si notano tracce di porosità presenti nella roccia, nè tracce di fratture che interessino il mosaico cristallino, mentre si osservano microcristalli calcitici associati a microgranulazioni di opachi.

Alterazione: assente.

Definizione petrografica* (secondo EN12670): MARMO (Metamorphic Rocks Classification Charts)

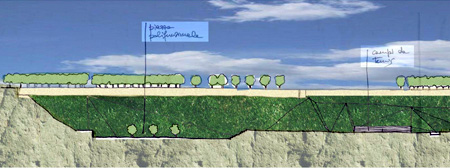

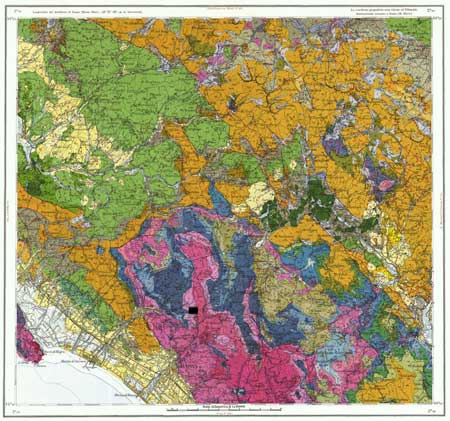

Carta geologica d’Italia . Foglio 96 Massa.

Clikka sull’immagine per ingrandirla

[photogallery]lavagnina_album_3[/photogallery]

Bianco Carrara Lavagnina. Geologia

Anche se più o meno lontano dai bacini estrattivi della zona della Versilia, ci ritroviamo ancora in zona di sottoscorrimento del basamento autoctono sotto la successione della falda toscana ad esso sovra scorso.

Indubbiamente anche solo spostandosi di pochi chilometri in linea d’aria si nota come intrinsecamente il materiale possa presentare locali differenze genetiche e per parte compositive. Questo è sicuramente ascrivibile al fatto che in ambiente marino anche in aree molto vicine tra loro si possono trovare delle condizioni tali per cui si hanno micro sedimentazioni differenziate tra loro. Se ad esempio si è in una zona di apporto di materiale terrigeno differente dal semplice carbonato di calcio, allora si potrà osservare la presenza di minerali di differenti tipologie associati ai blasti calcitici.

In ogni caso anche nella zona di Carrara vale dal punto di vista genetico quanto si può evidenziare per tutta l’analisi geologica della zona dei marmi della toscana.

La geologia apuana è resa complicata dal fatto che le formazioni che vi affiorano appartengono a differenti unità a struttura complessa che hanno subito una altrettanto complessa evoluzione tettonica sviluppatasi durante l’Era Cenozoica, nell’Oligocene superiore, in una età stimata pari a 34 -27 milioni di anni quando, dopo un primo evento compressivo collisionale che generò le prime condizioni di deformazione e un metamorfismo con “raddoppio” della successione toscana, seguì una seconda fase sempre deformativa ma a questo punto collegata ad una condizione tettonico – distensiva che provocò il sollevamento di unità strutturali profonde a quel punto già metamorfosate.

Le Alpi Apuane possono essere considerate un bell’esempio di “finestra tettonica”, con l’affioramento dell’Autoctono Apuano, metamorfico, circondato dai terreni non metamorfici della Falda Toscana, ad essa sovrascorsa. Tra il nucleo autoctono metamorfico e l’unità sovra scorsa si trovano due complessi di scaglie tettoniche con caratteri di metamorfismo intermedio, mentre tettonicamente sovrapposte alla falda toscana si trovano unità anche esse alloctone che provengono dal dominio ligure.

In termini molto semplici, quindi, se sui vuole cercare di ricostruire la condizione di formazione dell’area Apuana, possiamo verosimilmente ipotizzare che fino al Terziario fossero ancora presenti in condizione pressochè indisturbata, la Falda Toscana e, direttamente ad est, l’Autoctono Apuano, entrambe simili come condizione di sedimentazione in ambiente marino. Nell’oligocene superiore, però, si sono impostate condizioni compressive che hanno agito in maniera differenziata sulle varie falde di sedimentazione. A questo punto, quindi, nell’olocene superiore la Falda Toscana si è scollata dal basamento e, scorrendo sulle evaporiti del Norico , si è sovrapposta sull’Autoctono Apuano assieme, per parte, all’Unità di Massa che però affiora solo nella zona occidentale della finestra tettonica e all’Unità Ligure che rimane però a contorno della finestra tettonica toscana.

Successivamente, dopo questa prima fase compressiva si è instaurata una fase distensiva che ha provocato l’esposizione della zona metamorfica per denudazione e sollevamento connessi con ulteriore assottigliamento crostale (Pliocene – Pleistocene) in quella che alcuni interpretano come una “pop-up structure”. Durante tutto questo periodo che va dall’ Oligocene superiore (27 MA) fino al Tortoniano (10 MA) che durante l’orogenesi ha provocato sul nucleo Apuano un metamorfismo di bassa pressione e bassa temperatura (facies di Scisti Verdi), si sono sovrapposti almeno due eventi deformativi, dei quali uno ha generato strutture Adriatico-vergenti, mentre il secondo ha impostato strutture Tirreno-vergenti. La più recente tettonica distensiva con direzione appenninica (NW-SE) ha dissezionato la struttura di sovrascorrimento secondo l’attuale direzione di allungamento della finestra tettonica Apuana e sovrimponendosi agli assi di deformazione precedenti complicando in maniera ancor maggiore la storia evolutiva e conoscitiva di tutta la zona.

Bianco Lavagnina levigato e lucidato.

Parlare dei marmi venati è cosa piuttosto complicata. Quando definire un materiale venato? E quanto venato deve essere il materiale? E le venature quanto devono essere spesse? Pochi millimetri o qualche centimetro? E il colore? Deve essere grigio, grigio scuro, nero o ambrato?

Il materiale sottoposto ad analisi petrografica proviene come detto dalla Cava Lavagnina in località Casette in prossimità di Cima Gioia. La sua venatura è estremamente gradevole e raffinata, mai eccessiva per colore e dimensione delle vene che risultano marezzare delicatamente il biancore del marmo. Ma esistono anche materiali con venature molto più fitte e intense, di colore grigio scuro o addirittura nero… è chiaro quindi che nel settore merceologico dei venati ricadono una quantità di tipologie così ampia tale per cui i due estremi sono esteticamente molto lontani l’un dall’altro.

Composizione chimica (% in peso) di un marmo Bianco Venato di Carrara

| CO2 | 44.05 |

| CaO | 53.75 |

| MgO | 1.76 |

| Si O2 | 0.23 |

| Al2O3 | 0.12 |

| Fe2O3 | 0.00 |

| Na2O | n.d. |

| K2O | 0.05 |

| Ti O2 | 0.01 |

| MnO2 | 0.02 |

Dati tratti da: ERTAG (1980) – Schede merceologiche – Regione Toscana, Firenze

La tabella riporta dati chimici determinati su un bianco venato campionato in località Cima di Gioia, a distanza quindi non rilevante rispetto al materiale analizzato petrograficamente che proviene sempre da Cima Gioia, e precisamente dalla Cava Lavagnina.

Caratteristiche fisico-meccaniche di un marmo Bianco Venato di Carrara

| Massa volumica apparente (kg/m3) | 2706 – 2720 |

| Coefficiente di imbibizione (‰) | 0,96 – 1,40 |

| Resistenza alla compressione (kg/cm2) | 1284 – 1426 |

| Resistenza alla compressione dopo gelo (kg/cm2) | 1271 – 1388 |

| Resistenza alla flessione (kg/cm2) | 192 – 202 |

| Coefficiente di dilatazione termica lineare (x10-6 x°C-1) | 3,7 – 8 |

| Resistenza all’urto (cm) | 75 – 82,5 |

| Resistenza all’usura per attrito radente: Coeff. relativo di abrasione |

0,32 |

| Resistenza alla abrasione (mm) | 4,13 |

Dati tratti da: Blanco G. (1991)- Pavimenti e rivestimenti lapidei – 295 pp. La Nuova Italia Scientifica, Roma; ERTAG (1980) – Schede merceologiche – Regione Toscana, Firenze

Usi e trattamenti del materiale

Considerando la storia applicativa del Bianco Venato di Carrara, di certo si rimane affascinati da quanto esso abbia viaggiato il mondo. Nell’antichità era considerato degnissima alternativa dei marmi greci Paro e Thassos, e come tale, a bordo delle naves lapidarie utilizzate per i commerci, ha raggiunto tutto l’impero romano. Venendo all’epoca contemporanea è possibile ritrovare il nostro marmo in numerosissime importanti architetture, in Europa come in America, in Asia e in Ocenania, dalla Berliner Bank di Berlino alla Moschea della Mecca, dal Foro Italico a Roma alla Cattedrale di Sant’Isacco a San Pietroburgo, dall’aeroporto di Dusseldorf al Palazzo dell’Organizzazione dei Paesi Arabi di Kuwait City, dall’Arco della Defense a Parigi alla National Library di Canberra in Australia; esso è largamente impiegato in interno come in esterno per la realizzazione di componenti d’architettura sottili o a spessore.

Bello, ma delicato per ciò che riguarda la possibilità di macchiarsi se posto a contatto con prodotti quali vino, tè, inchiostro, unto; essendo costituito da carbonato di calcio che reagisce sciogliendosi se posto a contatto con prodotto anticalcarei, il Venato di Carrara deve essere pulito evitando acidi e altri prodotti aggressivi. Anche il contatto prolungato con aceto, succo di limone, frutta o bevande a base di cola può intaccare la sua lucentezza. Per la pulizia è consigliabile impiegare del buon sapone di Marsiglia neutro, evitando anche di utilizzare prodotti a base di candeggina non purificata che potrebbe rilasciare agenti macchianti. Esiste comunque, ed è sempre più perfezionata, la possibilità di trattare con finiture protettive tale materiale che può così acquisire un’elevata capacità di resistenza alle macchie senza subire col tempo antiestetici ingiallimenti.

Ma, attenzione: molto spesso queste problematiche sono collegate più ad un senso personale di esistenza del perfetto che non alle condizioni reali di alterabilità. Se infatti questo marmo viene usato anche per realizzare cubetti che vengono posati assieme al porfido per pavimentazioni esterne, possiamo ben intuire che il venato è un materiale di buona resistenza a patto che venga impiegato nei giusti spessori e con le opportune finiture superficiali.

di Anna Maria Ferrari

![]()

I campioni di Bianco Lavagnina utilizzati per l’analisi petrografica sono stati gentilmente forniti da Carlo Telara s.r.l.

Vai a: www.telara.com

Note

* Numero accettazione campioni 204.

(1) Metodo d’analisi: EN 12407:2007 Natural stone test methods – Petrographic examination. Strumento: Stereo microscopio Olympus SZX-FOF 4J02049). Analisi effettuata su lastrine differenti di materiale tal quale. Operatore: Dr. Anna Maria Ferrari.

(2) Metodo d’analisi: EN 12407:2007 Natural stone test methods – Petrographic examination. Strumento. Microscopio a luce polarizzata Olympus BX51TRF 4M23804. Analisi effettuata su 2 sezioni sottili di dimensione standard. Operatore: Dr. Anna Maria Ferrari.

Bibliografia

AA.VV. – Carta Geologica d’Italia Foglio 96 MASSA;

AA.VV. – Guida Generale Marmi Graniti Pietre – Editoriale Globo s.r.l.. Milano;

AA.VV. per I.C.E. (1982) – Marmi Italiani – F.lli Vallardi ed., Milano;

AA.VV. (1982) – Natural Stones – Studio Marmo s.r.l. Querceta, Lucca;

AA.VV.(1989) – Manuale dei Marmi, pietre, graniti -3° Voll.- F.lli Vallardi ed., Milano;

AA.VV. (1971) – Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 – (Roma Nuova Tecnica Grafica Carta Geologica d’Italia;

AA.VV. (2005) – Ante et post Lunam Reimpiego e ripresa estrattiva dei marmi apuani;

Bartelletti A., Amorfini A (a cura di) per l’istituzione del “Parco Archeologico delle Alpi Apuane” convegno di studi tenutosi a Marina di Carrara il 04 /06/2005;

A.A.V.V. (2005) – Carta Geologica Regionale – Regione Toscana , Università Toscane e CNR-IGG, scala 1:10.000, tvv. Varie;

Antonelli F. (2006) – The white marbles used in the Roman sculptures of Forum Sempronii (Fossombrone Marche): petrographic characterisation and provenance – sta in: D’Amico C. (a cura di) – Innovazioni Tecnologiche per I Beni Culturali in Italia– Atti del Convegno A.I.Ar Reggia di Caserta 16-18 febbraio 2005. Pàtron ed, Bologna;

Blanco G. (1991) – Pavimenti e rivestimenti lapidei – 295 pp. La Nuova Italia Scientifica, Roma;

Blanco G. (1999) – DAP Dizionario dell’Architettura di Pietra – Carocci ed., Roma;

Borghini G, (a cura di) (1989) – Marmi Antichi – De Luca Edizioni D’Arte, Roma;

Bradley F. (1998) – Le cave di Marmo di Carrara. Guida ai materiali e produttori– pp 110, Studio Marmo, IMM Carrara;

Carmignani L. (1997) – Carta Geologica delle Alpi Apuane – Dip.to di Scienze della Terra dell’Università di Siena, scala 1:25.000, tvv.8;

Carmignani L. et alia (2000) – Carta Geologica del Parco delle Alpi Apuane – Parco Alpi Apuane e Dip.to di Scienze della Terra dell’Università di Siena, scala 1:50.000, tvv.2;

D’Amico C., Innocenti F., Sassi F.P. (2001) – Magmatismo e Metamorfismo – Scienze della Terra ristampa, UTET, Torino;

Damiani (1992) – Situazione del comparto dei lapidei in Toscana – sta in A.N.I.M. Convegno Internazionale su: Situazione e prospettive dell’industria lapidea. Atti delle giornate di studio Cagliari 3-5 aprile 1989. Prestampa Ed.;

Dolci E. (1980) – “Carrara Cave Antiche” Materiali Archeologici, Comune di Carrara, dei residui recuperabili. Documento Preliminare – Allegato F Settore II- Materiali Storici;

Dolci E. (1989) – “Il Marmo nella Civiltà Romana” IMM “atti del Seminario” (a cura di) Carrara Maggio-Giugno 1989 Museo del Marmo. San Marco litotipo , Lucca;

ERTAG (1980) – Schede merceologiche – Regione Toscana, Firenze;

Ferrari A.M. (2008) – Arabescato Corchia – Lithospedia blog;

Ferrari A.M. (2008) – Statuario Altissimo – Lithospedia blog;

Fumo G., Antonelli F., Cancelliere S., Lazzarini L., Van Molle M., Magnani S. (2006) – Stato di conservazione e caratterizzazione minero-petrografica dei materiali lapidei e litoidi della facciata della Scuola Grande di San Marco a Venezia – sta in: C. D’Amico (a cura di) – Innovazioni Tecnologiche per I Beni Culturali in Italia – Atti del Convegno A.I.Ar Reggia di Caserta 16-18 febbraio 2005. Pàtron ed, Bologna;

Gnoli R. (1988)- Marmora Romana – edizione riveduta ed ampliata Edizioni dell’Elefante, Roma;

Meccheri M. (2001) – I Marmi del Carrarese: Carta geologico strutturale delle Varietà merceologiche – Convegno sulle pietre Ornamentali, GEAM, Torino 28-29/11/2001;

Pandolfi D. e O. (1989) – La cava – Belforte Grafica, Livorno;

Passchier C.W., Trow R.A.J. (1998) – Micro-tectonics – 2nd reprint, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York;

Pieri Mario (1954) – La scala delle qualità e le varietà nei marmi italiani – Hoepli ed., Milano;

Pieri Mario (1964) – I marmi d’Italia – Hoepli ed., Milano;

Pieri Mario (1966) – Marmologia. Dizionario di marmi e graniti italiani ed esteri – Hoepli ed., Milano;

Primavori P. (1997) – I materiali lapidei ornamentali: marmi graniti e pietre – pp 224, ETS Pisa;

Primavori P. (2004) – Il Primavori. Lessico del Settore Lapideo – 416 Zusi Editori, Verona;

Rodolico F.(1965) – Le pietre delle città d’Italia – Le Monnier, Firenze ;

Vianelli M., Sivelli M. (1982) – Abissi delle Alpi Apuane. Guida Speleologica – SSI, Litografia Lorenzini – Bologna.

www.geotecnologie.unisi.it

www.marmiapuane.info

www-b.unipg.it/denz/gloria/Ipert/APUANE-descrizione.html