18 Ottobre 2008

Scultura

SPAZI DEDALICI

I labirinti di Robert Morris tra realtà ideale e realtà fisica

(Parte II)

ARTEFATTI DISORIENTANTI NEGLI SPAZI ESPOSITIVI

Disorientamento critico: da Passageway al Philadelphia Labyrinth

La riflessione di Robert Morris sul tema del labirinto – nell’accezione di dispositivo illusivo e d’inganno indirizzato ad un coinvolgimento attivo del fruitore – ha inizio con Passageway, un’opera che, nonostante non venga espressamente definita dedalo, ne assume le medesime caratteristiche strutturali e finalità disorientative.

Robert Morris, Passageway, 1961

Tale “Environment” viene concepito e presentato dall’artista nell’estate del 1961 all’interno di una serie di concerti e performance organizzati dal compositore La Monte Young nel loft di Yoko Ono a New York. Gli spettatori sono invitati ad attraversare – accompagnati dal suono registrato del ticchettio di un orologio e di battiti del cuore – un corridoio semicircolare, realizzato in legno compensato dipinto di grigio, lungo circa quindici metri.

Una volta varcata la porta d’ingresso dello studio, dalla quale ha inizio l’installazione in grande scala, gli invitati vengono introdotti e proiettati in uno spazio angusto e non rivelato; non viene offerta loro altra alternativa che quella di compiere un passaggio tra stretti muri che mano a mano si restringono fino a convergere ad angolo acuto in un punto morto.

Solo al raggiungimento del cul de sac gli spettatori comprendono, con stupore, che il corridoio nel quale si sono incamminati non ha la funzione di condurli da alcuna parte. Al di là di quel limitato spazio non li attende nessuna performance, nessun concerto da ascoltare: non rimane nient’altro da fare che tornare sui propri passi.

Il tema dell’intero evento risiede, dunque, esclusivamente nell’attraversamento fisico e psicologico del passaggio, nel tentativo “to make palpable the body’s physical limits experienced as a reciprocal pressure between itself and the space around it”1.

L’esperienza vissuta tra i muri dell’installazione viene recepita dalla maggior parte del pubblico come frustrante e costrittiva; l’artista ricorda come alla fine di ogni giornata doveva ripulire i muri da tutta una serie di graffiti ed insulti. Tale “pressione” esercitata sui corpi degli spettatori e sulle loro aspettative richiama il medesimo desiderio di manipolare l’audience ed istigare all’aggressività proprio degli happenings organizzati a partire dal 1959 a New York.

Ma nonostante tale somiglianza, Passageway si distanza notevolmente dalla concezione spaziale tanto degli happenings quanto degli environmental works realizzati dai medesimi artisti, primo fra tutti Allan Kaprow. Morris definisce negativamente il caos di oggetti che segna spazialmente questi lavori come “a kind of architectural decor”, tale da rendere minima “the field force of the space”2; al contrario l’installazione in grande scala da lui realizzata si contrappone a questi deboli interventi spaziali per la sua estrema semplicità.

Il rigore strutturale è funzionale a trasferire e concentrare l’impatto dell’intero environment su di un singolo movimento – l’atto del passaggio – che ogni spettatore è indotto a compiere una volta varcata la soglia dell’appartamento; il “dispositivo d’inganno” creato dall’artista assume così i connotati di una forma tridimensionale interattiva, atta a far svolgere al pubblico un determinato compito (task).

L’idea di passaggio – dalla quale “la scultura contemporanea sembra veramente ossessionata”3 – viene parallelamente sviluppata da Bruce Nauman nella serie dei Corridors del 1960-1970.

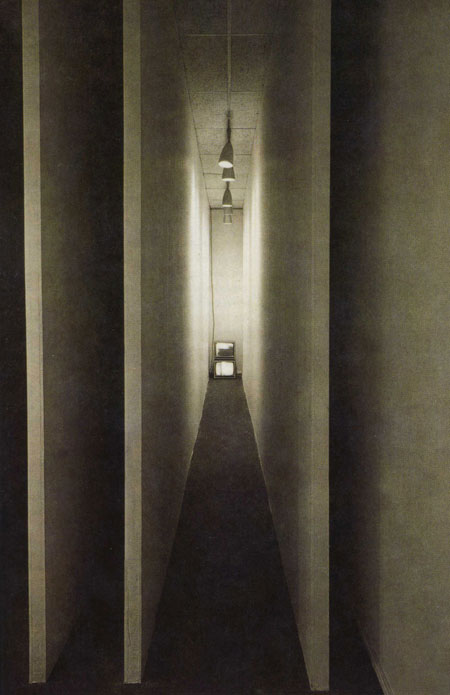

Bruce Nauman, Corridor, 1970

Tra questi ambienti fisicamente costrittivi, il più celebre è quello realizzato alla Wilder Gallery di Los Angeles nel 1970, strutturato su una serie di angusti corridoi, di cui alcuni percorribili. In uno di questi, una telecamera posizionata zenitalmente in alto, riprende il transito dei visitatori, trasmettendone l’immagine in un monitor posto a conclusione del percorso. Al fruitore che avanza nello spazio è dato osservare, con disorientamento, la sua figura di schiena che progressivamente si allontana e diviene sempre più piccola.

L’ambiente della Wilder Gallery manifesta evidenti analogie con Passageway di Morris. Entrambi sono realizzazioni di veri e propri corridoi, sia pur con una differenza di assetto – rettilineo quello di Nauman, curvilineare quello di Morris – motivata dalla diversa “strategia d’inganno” adottata. Il passaggio rettilineo di Nauman è funzionale ad indirizzare l’attenzione del pubblico sullo schermo posto alla sua conclusione, centro da cui si propaga l’esperienza disorientante; all’opposto le pareti curve dell’environment di Morris sono atte a negare all’osservatore la possibilità di leggerne il traguardo della struttura, un vero e proprio cul de sac. Nonostante la diversità delle strategie adottate, entrambe le installazioni tendono in modo convergente a confondere, a decentrare – così come ha sottolineato la Krauss – “l’idea che lo spettatore ha di se stesso come “assiomanticamente coordinato”, stabile e costante in e per se stesso”4. Tale disorientamento non va però inteso come atto meramente distruttivo o provocatorio, così come lo hanno recepito gli invitati all’environment di Morris; al contrario questi ambienti di passaggio vogliono offrire a chi li esperisce la possibilità di abbandonare le loro solide – ma al contempo limitate – posizioni per abbandonarsi ad un campo aperto di “piccole opportunità dove si rompe la conformità”5.

Robert Morris, Philadelphia Labyrinth, 1974

A circa dieci anni di distanza da Passageway, Morris torna ad indagare l’esperienza fenomenica del passaggio attraverso la realizzazione di un vero e proprio labirinto circolare, esposto alla mostra “Robert Morris Projects” tenutasi all’Institute of Contemporary Art di Philadelphia nel 1974.

Una fotografia dell’epoca, posta ad inquadrare l’installazione in grande scala dall’alto, ne svela la complessa strutturazione spaziale caratterizzata da una sinuosa articolazione di muri e da un percorso complesso ma unico. La tridimensionalità del “dispositivo d’inganno” viene così ridotta dalla riproduzione fotografica ad una elegante immagine chiaramente comprensibile, che ne rivela l’esplicita fonte d’ispirazione dell’opera: il tracciato pavimentale labirintico situato nella navata centrale della cattedrale di Chartres, associato all’idea di pellegrinaggio e redenzione cristiana. Tale modello, riproposto dall’artista esclusivamente nella sua accezione formale, viene rielaborato attraverso la riduzione dei sentieri e la trasposizione dalla dimensione bidimensionale a quella tridimensionale attraverso la creazione di una struttura di legno compensato dipinto di grigio tale da permetterne l’attraversamento.

Per il fruitore che s’imbatte nell’opera fisica dall’imponente mole architettonica, ciò che dall’alto della rappresentazione veniva inteso come un sentiero da percorrere mentalmente con un solo colpo d’occhio, adesso viene percepito come uno spazio angusto e claustrofobico, da esplorare attraverso una fruizione attiva e ricettiva, così come è avvenuto in Passageway e nei vari Corridors di Nauman.

Al pari di queste installazioni in grande scala, il dedalo di Morris non si prefigge come fine ultimo quello di attrarre e sospendere lo spettatore in uno stato di confusione e smarrimento fine a se stesso. La sua composizione architettonica non è quella tipica di un intrico di vie che confonde e smarrisce, ma quella di un labirinto vero e proprio che, con la sua spazialità complessa e accuratamente orientata, condurrà lo spettatore – dopo averne messo in crisi le sue solide coordinate – inevitabilmente al raggiungimento del centro, nel quale ciascuno non troverà nient’altro che se stesso. Nella ricerca del centro rigenerante – sfida lanciata dall’artista nel territorio isolato rispetto a quello pubblico in cui viene esposto – va ricercata la ragion d’essere dell’esperienza labirintica quale metafora di un’iniziazione intrapresa alla ricerca di un nucleo spirituale che conduce il più delle volte alla riscoperta di noi stessi. Citando le parole dell’artista: “the labyrinth form is perhaps a metonym of the search for the self, for it demands a continuous wandering, a relinquishing of the knowledge of where one is”. 6

Schermi illusivi: Mirrors Installations

L’uso di specchi – adottati a partire dai primi anni Sessanta – concede a Morris la possibilità di realizzare ulteriori e caratterizzati “dispositivi d’inganno” tali da variare ed ampliare la ricerca inerente alla vertigine labirintica.

Queste installazioni si differenziano notevolmente dalle prime strutture dedaliche realizzate dall’artista all’interno degli spazi espositivi; se Passageway e il Philadelphia Labyrinth proiettano lo spettatore in uno spazio “introverso” imprigionandolo nei limiti della geometria del luogo, al contrario le installazioni di specchi, espandendo in maniera illimitata le superfici – pareti, soffitto, pavimento – degli ambienti nei quali sono allestiti, confondono il fruitore offrendogli troppo da vedere.

Robert Morris, Untitled (Mirrored Cubes), 1971 (1965)

Tra i numerosi dispositivi realizzati dall’artista che mettono in atto tale strategia dell’esasperazione della visibilità, il più celebre è senz’altro Untitled (Mirrored Cubes) esposto per la prima volta alla Green Gallery di New York nel febbraio del 1965, consistente in quattro cubi di modeste dimensioni rivestiti da plexiglas riflettente e posizionati a reticolo sul pavimento. Al pari delle altre opere della stagione minimalista – quali Untitled (Battered Cubes) e Untitled (Three L-Beams) – tali cubi, grazie alla loro superficie agitata da riflessi variabili, mettono in atto la medesima strategia della negazione di un punto privilegiato di osservazione ed invitano a camminare tra di essi innescando una serie di complesse, mutevoli, ed in qualche modo “labirintiche” interazioni.

Nel corso degli anni Settanta le potenzialità illusionistiche degli specchi vengono ulteriormente sfruttate da Morris nella creazione di installazioni in grande scala tali da modificare ancora più sostanzialmente la percezione dello spazio architettonico nel quale vengono esposte.

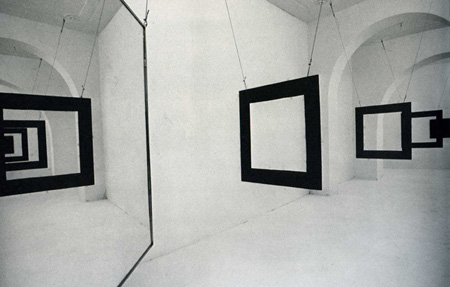

Robert Morris, Untitled (Walk Around), 1975

Il primo in ordine di tempo tra questi dispositivi illusivi è del 1973 ma viene realizzato solo due anni dopo nella galleria D’Alessandro Ferranti a Roma. Sulle due pareti di fondo del doppio volume a forma di elle della galleria viene collocata una lastra metallica quadrata, dalla quale si dipartono tanti riquadri di grandezza crescente appesi al soffitto atti ad incorniciarla progressivamente. Uno specchio disposto obliquamente nell’angolo di congiunzione delle due sale riflette e raddoppia le due scansioni prospettiche espandendo virtualmente lo spazio della galleria. Tale installazione – denominata Untitled (Walk Around) – assume i connotati di un sistema dedalico materialmente strutturato e visivamente verificabile: le cornici (sia quelle concrete in acciaio che quelle virtuali rimandate dallo specchio) scandiscono, al pari dei muri di delimitazione di un vero e proprio labirinto, un “percorso” che si articola dalla lastra quadrata appesa al muro fino a quella riflessa, punto di partenza e punto d’arrivo di questo spazio al contempo reale e illusorio.

L’uso degli specchi come schermi replicativi e slargativi atti a realizzare nuove configurazioni spaziali, è comune ad un altra complessa opera realizzata presso il Portland Center for the Visual Arts nel 1977. Untitled (Portland Mirrors) è un’installazione in grande scala composta da quattro specchi, reciprocamente opposti, e da una struttura romboidale di assi di legno che si estende in lunghezza ed in larghezza sul pavimento. I vertici di quest’ultima, incontrando i pannelli riflettenti nella loro metà, creano l’atmosfera di uno spazio illimitato nel quale le travi trovano un’infinita propagazione.

Al pari dell’installazione presso il Portland Center, Untitled (Williams Mirrors) attrae gli spettatori in un intrico di dubbi e sovrapposizioni tra ciò che è reale/fisico e ciò che è reale/virtuale, in un sistema dedalico “in which the body wanders, finding and losing itself and others in reflected, virtual spaces”.7 Tale intervento spaziale viene realizzato nel 1977 dall’artista nel cortile interno del Sterling & Francine Clark Art Institute di Williamstown: quattro coppie di superfici specchiate disposte tra loro ad angolo retto delimitano una vasta area al centro della quale sono collocati, l’uno di fronte all’altro, due pannelli riflettenti da ambo i lati.

Intorno a tale opera Robert Morris, a venti anni di distanza dalla sua originaria realizzazione, allestisce un vasto spazio su invito del Musèe d’Art contemporain di Lione. All’artista viene infatti offerta l’opportunità di esporre per tre anni consecutivi (1998, 1999, 2000) un’insieme di lavori in un’area continua e priva di ripartizioni interne di circa 800 m² al secondo piano del museo francese in modo tale da “mettre à l’èpreuve non les oeuvres (…) mais leur association, c’est-à-dire la fabrication et le langage du site”.8

Robert Morris, Untitled (Williams Mirrors), 1998 (1977)

[photogallery]dedalici2_album_1[/photogallery]

Il primo sito realizzato nel 1998 a Lione prende dunque avvio da Untitled (Williams Mirrors), il quale intesse con le ulteriori opere esposte in tale occasione delle connessioni per assonanza o opposizione: Untitled (Portland Mirrors), Threadwaste (1968) e Mirror Film (1969) sono i tre lavori legati all’installazione di partenza da una concezione dello spazio in continua espansione data dalle mutevoli prospettive offerte dagli specchi. Alla dimensione “estroversa” di questi quattro mirror works si contrappone quella costrittiva di Passageway, installazione labirintica collocata dall’artista al centro della vasta sala espositiva.

L’esposizione del 1998 si presenta, dunque, nella sua complessità come una sorta di sistema dedalico atto a disorientare gli spettatori grazie ad una serie di “artefatti ambigui” fondati sull’esasperazione replicativa del visibile, attraverso l’uso degli specchi, o sullo sbarramento visivo, nel caso dell’angusto corridoio.

Così come l’esperienza vissuta dal fruitore all’interno del labirinto viene considerata da Morris come “revitalizzante”, allo stesso modo tutte queste opere – ricomposte in un unico sito – sono da interpretare come occasioni spaziali finalizzate a “contrastare il comune esercizio dello sguardo” e a rinviare, attraverso strategie “centrate sulla privazione o sulla profusione”, percezioni visive alternative e mai cristallizzate.9

Echi visivi e sonori nel dedalo di Lione

Nel secondo sito realizzato nell’estate del 1999 nel Musèe d’Art contemporain di Lione, Robert Morris sviluppa ed approfondisce la concezione di uno spazio espositivo tale da innescare complesse e variate opportunità di fruizione.

Robert Morris, Lyon Labyrinth, 1998

[photogallery]dedalici2_album_2[/photogallery]

Per questa occasione l’artista crea un vero e proprio dedalo costituito da muri di legno compensato dalla grana uniforme; una struttura aperta che si estende, in lunghezza e larghezza, abbracciando tutta la vasta area messa a disposizione dal museo.

L’articolata ed espansa installazione si presenta come un’unicum rispetto ai precedenti labirinti realizzati dall’artista: il singolo sentiero che non offre possibilità alternative nel suo svolgimento continuo si scompagina qui in uno sconfinato intrico di vie e cul de sac. I numerosi ambiti spaziali nei quali si articola la complessa costruzione – delimitati da pareti sia curve che diritte – non sono semplici luoghi atti a disorientare e a dilatare l’esperienza fruitiva, ma spazi isolati nei quali sostare e concentrarsi nella visione di proiezioni multimediali protagoniste all’interno di essi.

I video delle quattro performance, che si ripetono simultaneamente e continuativamente nei meandri labirintici, sono state ideate ed eseguite da Morris nel biennio 1963-1965 e rappresentano, nel loro insieme – come afferma lo stesso artista – una sorta di “elegiac summation of a lifetime of my art concerns: desire (Waterman Switch), work (Site), the pathos and the solipsistic doubt about human communication (21.3), memory (Arizona)“10.

Il processo che ha condotto l’artista ad includervi i cinque video delle performance è caratterizzato da un’inedita riflessione sul tempo, sullo spazio e sulla memoria.

“I thought the simultaneity and repetition of the performances might fix them in some kind of stopped timespace and give each a kind of protected place where it might hover”11 afferma Morris nella lunga intervista rilasciata ad Anne Bertrand. La reiterazione all’infinito delle proiezioni ne infrange e spezza la linearità d’esecuzione; la durata delle videoregistrazioni, da prefissata e temporalmente limitata diviene estesa e continua al punto tale da annullare il significato di inizio e di fine.

Le identiche caratteristiche di dilatazione e di pervasività sono presenti nella composizione architettonica del sistema dedalico di Lione atto a valorizzare le quattro performance: uno spazio espanso e non orientato, tale da permettere una fruizione pluridirezionale lenta e riflessiva.

Immerse in questa atmosfera di sospensione, le quattro performance – che rappresentano da sempre per Morris una calma e rischiarata parentesi creativa – diventano metafore di ciò che l’artista chiama “repetitive memory moments”, ricordi che affiorano e riaffiorano nella mente, reminiscenze adagiate e protette in fessure immuni dagli assalti del tempo.

Se nella retrospettiva del Guggenheim di New York (1994) le performance videoregistrate – disposte su pannelli inclinati e presentate come oggetti tra gli oggetti – sono apparse a Morris prive della giusta dimensione spaziale, al contrario, nelle nicchie appartate del dedalo di Lione, trovano la loro collocazione appropriata. “At the Guggenheim – ribadisce l’artista – I would say the performances lost their way, while in the Labyrinth of Lyon they found their way. So within the “labyrinth” a paradox is allowed: we lose ourselves to find ourselves”.12

di Alessandra Acocella

Leggi anche

SPAZI DEDALICI I labirinti di Robert Morris tra realtà ideale e realtà fisica (Parte I)

SPAZI DEDALICI I labirinti di Robert Morris tra realtà ideale e realtà fisica (Parte III)

Note

1Rosalind Krauss, “The mind/body problem: Robert Morris in series” in Rosalind Krauss, Thomas Krens (a cura di), Robert Morris. The mind/body problem (catalogo della mostra, New York, Solomon R. Guggenheim Museum, gennaio-aprile 1994), New York, Solomon R. Guggenheim Publications, 1994, p. 10

2Robert Morris, “The Present Tense of Space”, Art in America, LXVI (1978), n.1, p.76

3Rosalind Krauss, Passaggi. Storia della scultura da Rodin alla Land Art (1977), Milano, Mondadori, 2000, p. 285

4Rosalind Krauss, Passaggi. Storia della scultura da Rodin alla Land Art (1977), Mondadori, Milano, Mondadori, 2000, p. 242

5Janet Kraynac, “Depended Partecipation: Bruce Nauman’s Environments”, Grey Room, (2003), n. 20 cit. in Laurence Sillars (a cura di), Bruce Nauman (catalogo della mostra, Napoli, MADRE, ottobre-gennaio 2007), Napoli, Electa, 2006, p. 90

6Robert Morris, “Aligned with Nazca”, Artforum, XIV (1975), n. 2, p. 36

7Robert Morris, “Robert Morris Around Mind/Body Problem” intervistato da Rosalind Krauss, Art Press, (1994), n. 193

8hierry Raspail, “Robert Morris, 1998, 1999, 2000” in Thierry Prat (a cura di), Robert Morris. From Mnemosyne to Clio: The Mirror to the Labyrinth, (catalogo della mostra, Lione, Musèe d’art contemporain, 1998-1999-2000), Skira, Milano, 2000, p. 6

9Jean Pierre Criqui, “Disegnare dalla tenebra: I Blind Time di Robert Morris” in Jean Pierre Criqui (a cura di), Robert Morris: Blind Time Drawings 1973-2000, (catalogo della mostra, Prato, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, febbraio-maggio 2005), Gottingen, Steidl, 2005, p. 14

10Robert Morris, “Labyrinth II. Interview with Robert Morris by Anne Bertrand” p. 165 in Thierry Prat (a cura di), Robert Morris. From Mnemosyne to Clio: The Mirror to the Labyrinth, (catalogo della mostra, Lione, Musèe d’art contemporain, 1998-1999-2000), Milano, Skira, 2000, p. 165

11Robert Morris, “Labyrinth II. Interview with Robert Morris by Anne Bertrand” in Thierry Prat (a cura di), Robert Morris. From Mnemosyne to Clio: The Mirror to the Labyrinth, (catalogo della mostra, Lione, Musèe d’art contemporain, 1998-1999-2000), Skira, Milano, 2000, p. 181-183

12Robert Morris, “Labyrinth II. Interview with Robert Morris by Anne Bertrand” in Thierry Prat (a cura di), Robert Morris. From Mnemosyne to Clio: The Mirror to the Labyrinth, (catalogo della mostra, Lione, Musèe d’art contemporain, 1998-1999-2000), Milano, Skira, 2000, p. 185